植物と昆虫は、いつもギブアンドテイク?【眠れなくなるほど面白い 図解 植物の話】

Q. 植物と昆虫は、いつもギブアンドテイク?

A. 食虫植物は、受粉するとき以外は、巧妙なワナでテイクするだけ

被子植物のほとんどは、花や香りで昆虫たちを招き寄せ、昆虫に花粉を運んでもらって受粉を成功させ、その報酬として蜜を与える、ギブアンドテイクの関係を保つことで子孫を増やしています。

ところがこの関係がときに成り立たない植物もかなりあります。世界中に500〜600種くらいあるとされている「食虫植物」のなかまです。

食虫植物も花を咲かせて受粉するので、そのときは虫を捕えません。しかしわなに近づくとつかまります。食虫植物は、ほかの植物のように、光合成で糖などの栄養分はつくれますが、窒素やリンなどの無機栄養素が不足している土地で生息しているので、それらがないと生きていくことはできません。農業や園芸などで、無機栄養素を含んだ肥料が使われるのは、このことが理由です。

食虫植物たちは、無機栄養素を昆虫の体から取り込むことによって補給しています。

食虫植物は、昆虫を捕らえる巧妙なわなをもっています。食虫植物のわなにはまった昆虫は、わなの中にある消化液などによって殺されて、無機栄養素を吸い取られます。

食虫植物にとって、捕虫はエネルギー補給が目的ではなく、昆虫から無機栄養素をしぼる営みです。

さまざまな食虫植物は、さまざまなわなを備えています。わなの入り口には、たいてい蜜腺や甘い香りの粘液などがありますから、昆虫はそこを目指してやってきます。最初はちょっと蜜をなめているのですが、そのうち足場がすべりやすくなっている部分などに移動します。すると、わなの奥にすべり落ちるなどして、一巻の終わりです。

このわなは、葉や茎が変形してできている、いわば「究極の捕虫網」なのです。

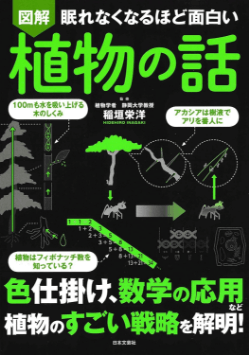

1フタのあるわなをもつ サラセニア

筒状の葉(捕虫嚢)

サラセニア・フラバ(和名:キバナヘイシソウ)という食虫植物。一本ざしの花瓶のように、葉が筒状になった捕虫嚢は背が高く、ときには100cmを超える。

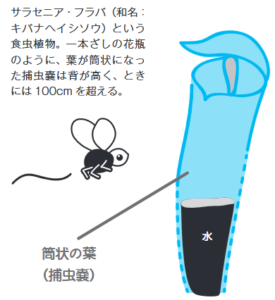

捕虫嚢に水を少しため、虫の落とし穴を作る。

水がいっぱいになると倒れてこぼしてしまうが、再び立ち上がり、水を少しだけためて、虫がわなに落ちておぼれ死ぬのを待つ。

形が面白く、育てやすいこともあり、園芸用の品種も数多く存在する。日本の気候でも大きく生育する。

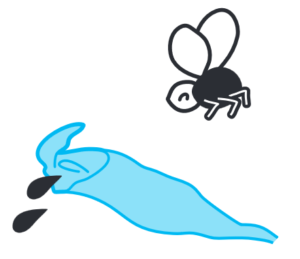

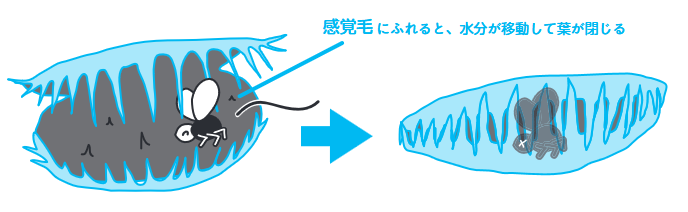

2ハエトリグサの瞬間技

感覚毛にふれると、水分が移動して葉が閉じる

ハエトリグサのわなには、葉の縁にトゲが何本もある。トゲの間にあるわなの縁には甘い蜜があり、そこに入った昆虫が蜜を求めてうろうろすると、わなの葉がいきなり閉じて捕虫される。葉は0.5秒ほどで閉じるという。トゲはがっちり組み合わさって、中の昆虫は逃げられなくなる。

この見た目がすごい

食虫植物は、植物にとって絶対的に必要な窒素やリンなどが不足している土地で生きている。それを補うのが昆虫だ。そのため、葉や茎を変化させて捕虫する巧妙なわなを進化させた。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 植物の話』監修:稲垣栄洋

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 植物の話』

監修:稲垣栄洋

シリーズ累計300万部突破の大ヒット「眠れなくなるほど面白い」図解シリーズに、【植物学】が登場!

色仕掛け、数学の応用など、生き残りをかけた植物のたくみな戦略を徹底解説。

図とイラストで、ひとめで植物の生態としくみがわかります。

読めば、「ふだん見かけるあの植物に、そんな秘密が!?」と驚くはず。

「花の女王はバラ、では雑草の女王は?」「なぜ夏の木陰はヒンヤリするのか?」

「昆虫と植物は必ずギブ&テイクの関係なのか?」「植物は数学を知っている?」

「じつは、植物によって光合成のしかたが違う?」

など身近な疑問から、花粉を運ばせるための昆虫だましテクニック、

一歩踏み込んだ光合成のしくみまでわかりやすく紹介します。

監修は、植物学者・静岡大学教授の稲垣栄洋先生!

植物たちの巧みな戦略とたくましい生き様が見える一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

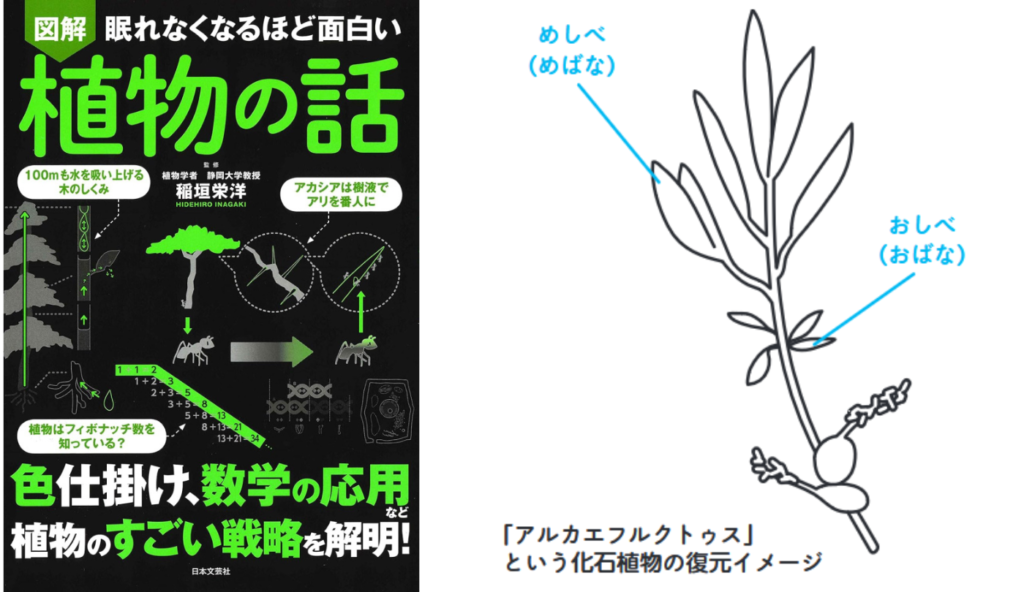

花の発生を説明する「ABCモデル」とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 植物の話】

葉と花はどんな関係にあるのか?【眠れなくなるほど面白い 図解 植物の話】

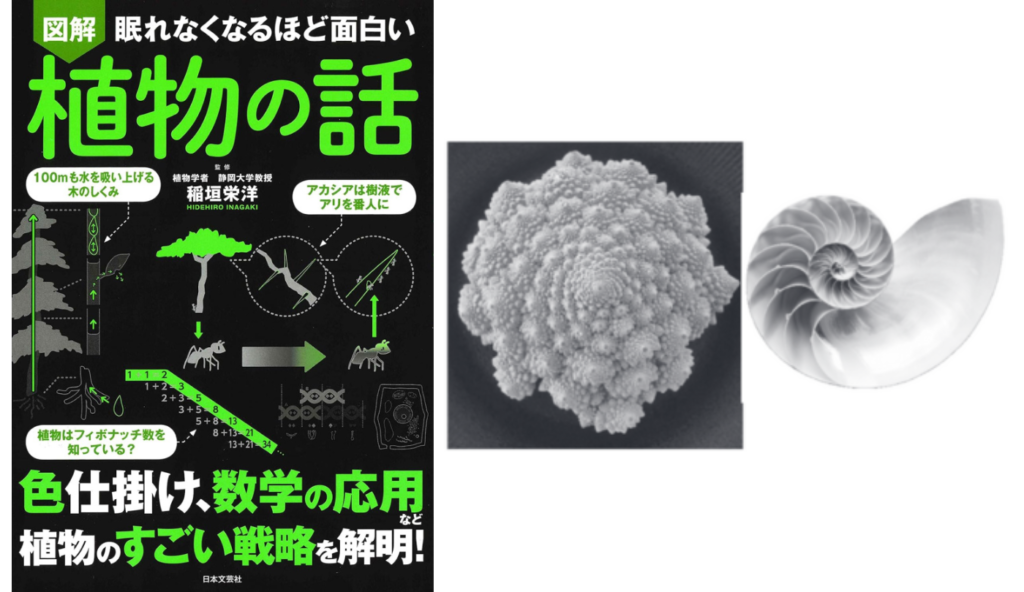

植物は数学を知っている?【眠れなくなるほど面白い 図解 植物の話】

「動く遺伝子」はトウモロコシの色で発見?【眠れなくなるほど面白い 図解 植物の話】

なぜどんぐりは形の違うものがある?【眠れなくなるほど面白い 図解 植物の話】

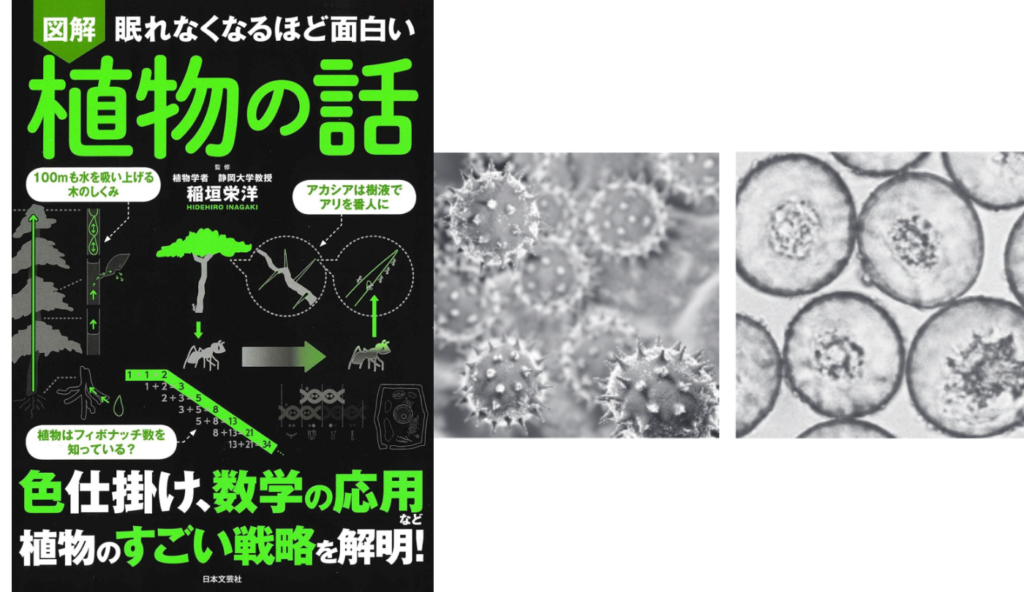

なぜ春先に花粉症になるのか?【眠れなくなるほど面白い 図解 植物の話】

アジサイはなぜ丸いものが多いのか?【眠れなくなるほど面白い 図解 植物の話】