「お彼岸」は2度やってくる “秋のお彼岸”【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

9月20日~ 26日頃|「お彼岸」は2度やってくる 秋のお彼岸

秋分の日を中日としてあの世とこの世が再び近づく前後3日の7日間。

春のお彼岸と同様に、仏壇を清め、お墓参りをして先祖の供養をする期間で、最初の日を「彼岸の入り」、最後の日を「彼岸の明け」といいます。春分を境に昼が長く、夜が短くなっていったのに対し、今度は逆に秋分を境にだんだんと昼の長さが短くなり、夜が長くなっていきます。太陽が真東から昇り、真西に沈む昼夜の長さが逆転するまさにこの日、極楽浄土のある彼岸(あの世)と此岸(この世)が再び近づき交わることができると、いにしえの先人たちは考えたのです。

さて、お彼岸の中日の春分と秋分は、季節の移り変わりを示す「二十四節気」で、中国から日本に伝わりました。月の満ち欠けを基にした太陰太陽暦(旧暦)では実際の季節と暦との間にズレが生じるため、それを補正するために考えられました。また、中国の気候を基にした二十四節気では日本の気候や季節を十分につかめないため、日本独自の「雑節」という暦日が、日本の農事にそった作業の目安となるようきめ細かく作られました。

雑節は日本ならではの季節の移ろいをより強く感じさせ、彼岸のほかにも節分や土用、八十八夜などの年中行事として今も人々の暮らしの中に溶け込んでいます。また物忌みといわれるしきたりも残され、たとえば「土用には土いじりや種まきをしない」などがあります。

豆知識

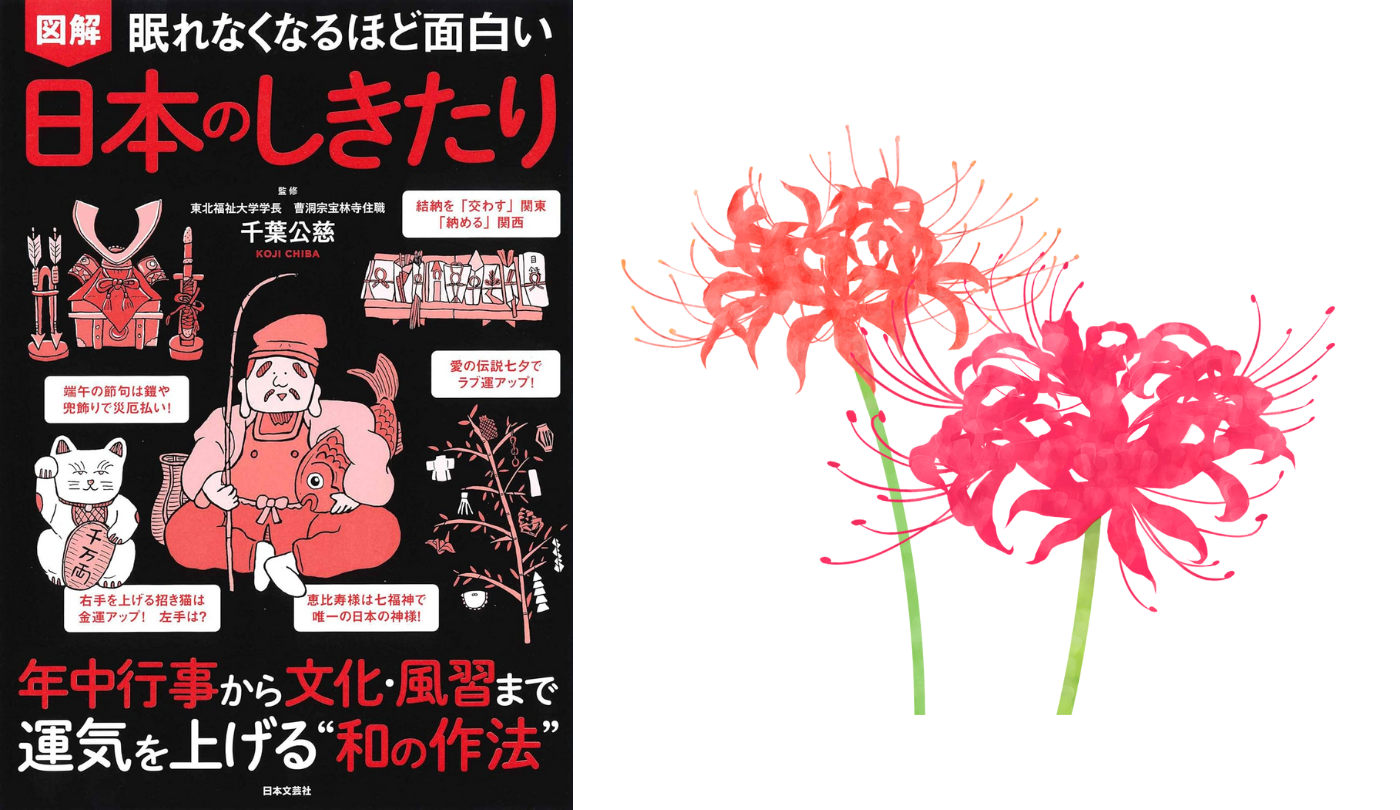

秋のお彼岸頃に咲く美しい花としてあまりにも有名な「彼岸花」。その名の由来はズバリ、お彼岸の頃に咲くからです。別名で曼珠沙華とも呼ばれ、梵語で「天上の花」という意味を持ちます。彼岸花はお墓の側に植えられたり、持ち帰ると火事になるといわれ昔から不吉な花といわれますが、それは彼岸花が持つ毒のため。

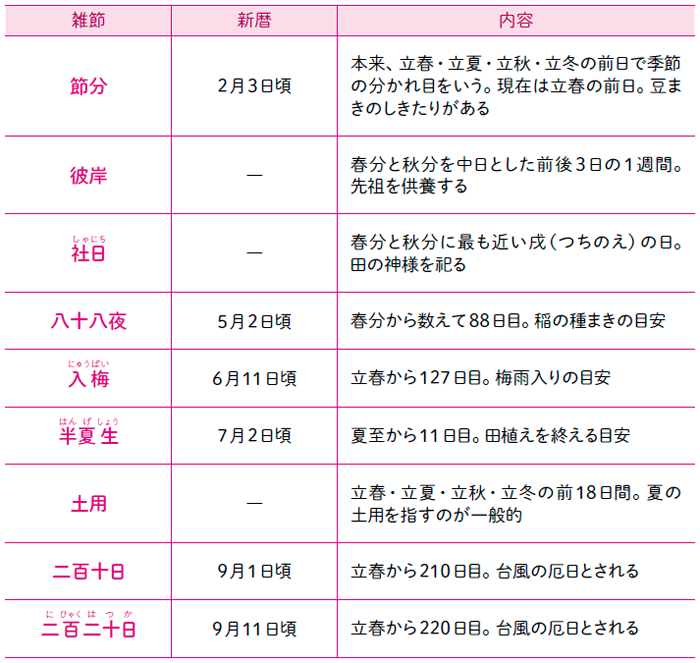

日本で生まれた独自の暦日「雑節」

雑節とは、中国から伝わった太陰太陽暦(旧暦)に、季節の移り変わりをより的確につかむための日本独自の暦日です。農作業の目安となるよう考えられました。

雑節

※日付けは新暦の目安

- 雑節/新暦/内容

- 節分/2月3日頃/本来、立春・立夏・立秋・立冬の前日で季節/の分かれ目をいう。現在は立春の前日。豆まきのしきたりがある

- 彼岸/―/ 春分と秋分を中日とした前後3日の1 週間。先祖を供養する

- 社日/― /春分と秋分に最も近い戌(つちのえ)の日。田の神様を祀る

- 八十八夜/5月2日頃/春分から数えて88日目。稲の種まきの目安

- 入梅/6月11日頃/立春から127日目。梅雨入りの目安

- 半夏生/7月2日頃/夏至から11日目。田植えを終える目安

- 土用/―/ 立春・立夏・立秋・立冬の前18日間。夏の土用を指すのが一般的

- 二百十日/9月1日頃/立春から210日目。台風の厄日とされる

- 二百二十日二/9月11日頃/立春から220日目。台風の厄日とされる

1年を72 等分した「七十二候」

古代中国では、二十四節気を具体化したさらに細かい暦「七十二候」も作られました。動植物や気候の変化を短文にした「うぐいす鳴く」「桜はじめて咲く」などが名称に。

運気UP!!

●ご先祖供養で運気をいただく!

●おはぎを食べて邪気祓い!

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり』監修:千葉 公慈

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり』

監修:千葉 公慈

「運気を上げる」をキーワードに、「春」「夏」「秋」「冬」の1年を通して行われる暮らしの中のしきたりと、成長や長寿などを祝う「通過儀礼」のしきたり、結婚や葬式などにまつわる「冠婚葬祭」のしきたりを解説していきます。

また、しきたりの「そもそも」と、古来より受け継がれてきたしきたりの変化、地域による違いの理由、慶事と弔事のしきたりに分け、「しきたり七不思議」的な視点でしきたりへの読者の興味を喚起します。日本のしきたりを図解でわかりやすく紹介。

この記事のCategory

オススメ記事

日本人なら知っておくべきやってはいけない3つの禁忌のしきたりとは?【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

日本人の生活に根付く特別な日を表す「ハレ」と普通の日を表す「ケ」とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

神が依る桜で運気アップ!お花見【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

神様へのお供え物だったお中元【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

邪気を祓って立身出世!端午の節句【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

愛の伝説でラブ運アップ!? “七夕”【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

山の霊験にあやかる山開き【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】