<冠婚葬祭の「冠」 成人式>昔は名前まで変えた!? 現代の元服、“成人式”とは何なのか?【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

1月第2月曜|冠婚葬祭の「冠」成人式

大人になるキミもわが子が大人になるアナタも運気は自己責任で上げる!?

冠婚葬祭の「冠」には、元服という意味があり、かつて日本の男子は成人の儀式として「冠」や「烏帽子」をかぶりました。これが冠の意味で、現代では人生の大切な節目を冠の行事とし、成人式はまさしく冠の儀式です。

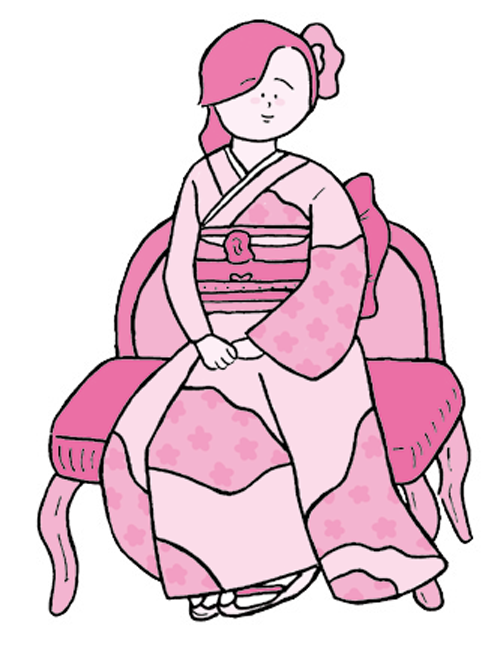

現在の日本では20歳になると成人と認められ、1月の第2月曜日に成人式が行なわれます。このときの衣装や髪形に決まりはありませんが、ほとんどの女子は華やかな振袖姿です。それに対して男子は羽織袴のほか、スーツ姿で式に出席する場合が多いようです。

さて、かつての成人式である元服の儀式では前述したとおり男子ははじめて冠をかぶる「烏帽子着の祝い」が行なわれ、女子ははじめてお歯黒を塗る「鉄漿付け祝い」や眉剃りが行なわれました。これ以外にも男子は童名から大人の名に変わる、髪形を変える、女子は髪を結いあげる「髪上げ」や裳という衣装を着ることが許される「裳着」という儀式を行なうことで成人とされました。これらは15歳前後で行なわれ、成人したことを外見からもはっきり示すことで大人になったことを本人に自覚させる意味もあったようです。

ちなみに、行政による成人式の始まりは昭和21(1946)年11月22日に埼玉県蕨市で「第1回青年祭」として行なわれた青年式といわれます。蕨市では現在もこの名称で行なわれています。

豆知識

成人の日はいつ? と問われたら「1月15日」と答える人は多いのでは。実際、昭和23(1948)年に1月15日が「成人の日」として国民の休日に。しかし平成11(1999)年までで、現在は1月の第2月曜日。変更の背景には「ハッピーマンデー制度」があり、観光・運輸業活性化の目的で連休を増やすために月曜日に変更されました。

元服と成人式

昔は今よりもかなり早い段階で成人とされ、名や外見を変え大人の仲間入りをしていました。髪形を変えたり眉を剃ったり、昨日と違う自分にかなり戸惑ったのでは!?

元服

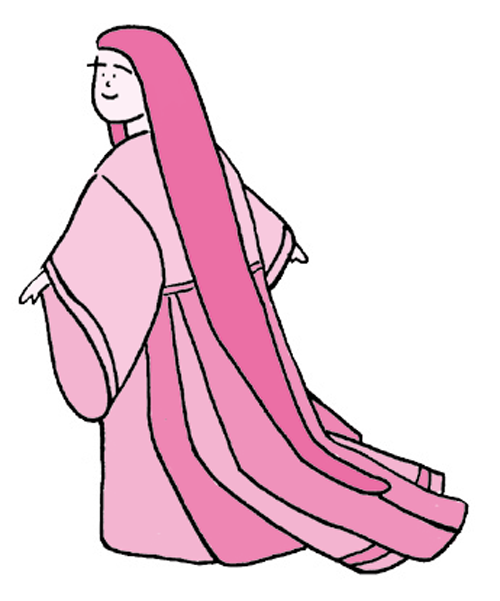

元服は平安よりさらに古い時代から行なわれている儀式で、元服を迎えた男子は烏帽子という冠をかぶる儀式を行ない、親から一字をもらって改名することで大人となりました。女子は平安時代には垂らしていた前髪を結い上げ、正装である裳を着用しました。

男子の元服

元服は公家や武家の儀式で、民間では数え年15~17 歳頃に男子ははじめてふんどしを締める「褌祝い」が行なわれていました。

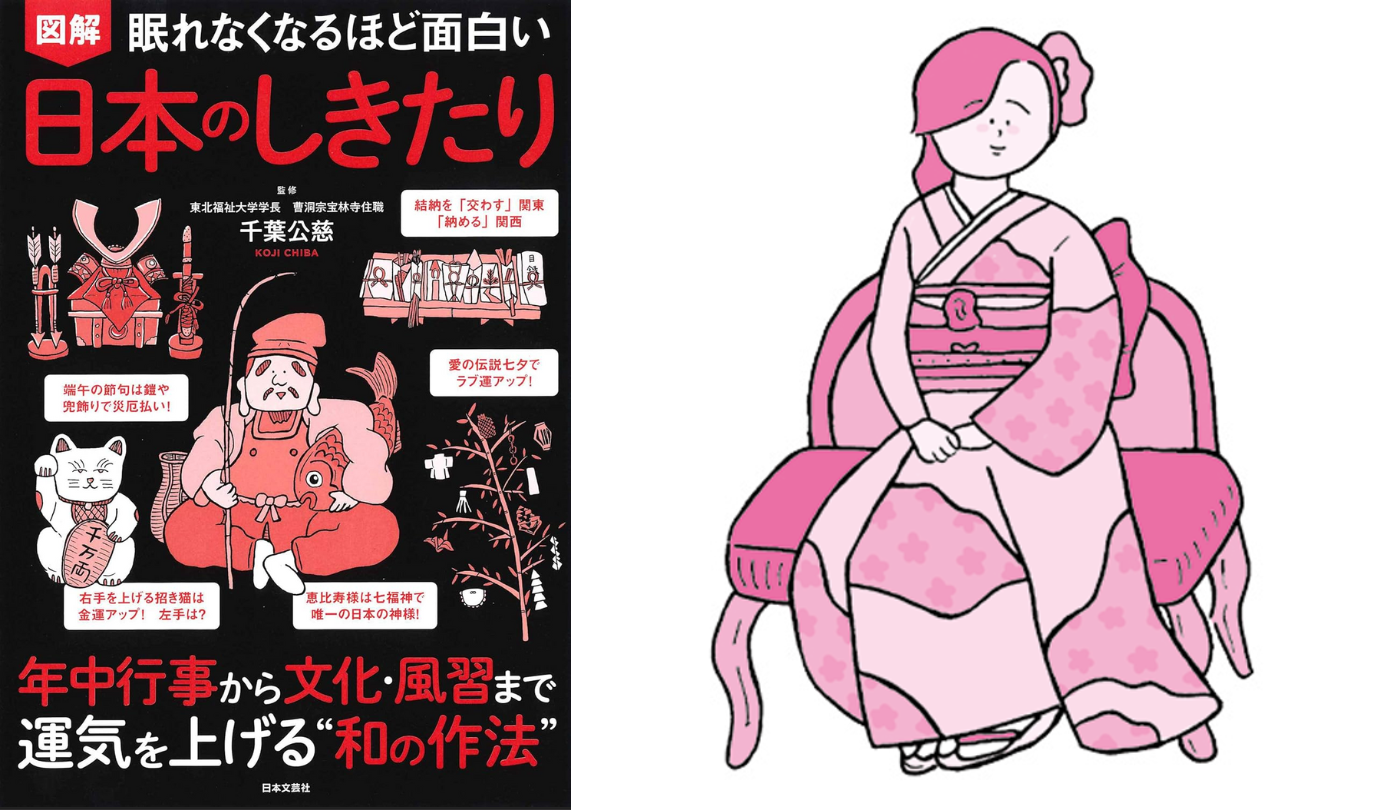

女子の裳着

民間の女子の成人式としては、腰巻「湯文字」をはじめてつける「湯文字祝い」という祝い事が催されていたそうです。

成人式

現在、日本では満20 歳が民法で定められた社会的に大人として認められる節目の年齢となっています(2022 年4月1日以降、満18 歳に改定)。多くの女子が成人式に振袖の晴れ着を着ますが、振袖を着るならわしが広まったのは1960 年代の高度成長期以降のことといわれます。

成人式が変わる!?

成人年齢を引き下げる民法改正案が可決され、満18歳で成人に。現在の成人式はちょうど大学受験のあたりなので、もしかしたら成人式も大きく変わるかもしれませんね。

運気UP!!

●大人の仲間入りで運気アップ

●心身ともに大人になる!

●新しい下着をつけて元気に!

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり』監修:千葉 公慈

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり』

監修:千葉 公慈

「運気を上げる」をキーワードに、「春」「夏」「秋」「冬」の1年を通して行われる暮らしの中のしきたりと、成長や長寿などを祝う「通過儀礼」のしきたり、結婚や葬式などにまつわる「冠婚葬祭」のしきたりを解説していきます。

また、しきたりの「そもそも」と、古来より受け継がれてきたしきたりの変化、地域による違いの理由、慶事と弔事のしきたりに分け、「しきたり七不思議」的な視点でしきたりへの読者の興味を喚起します。日本のしきたりを図解でわかりやすく紹介。

この記事のCategory

オススメ記事

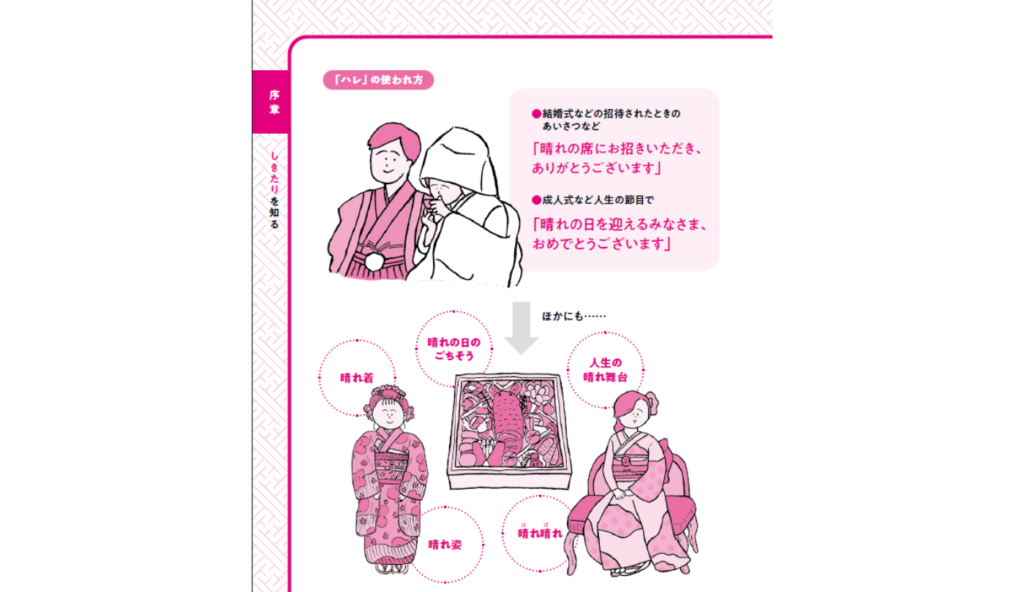

日本人の生活に根付く特別な日を表す「ハレ」と普通の日を表す「ケ」とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

「お彼岸」は2度やってくる “秋のお彼岸”【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

「九」が重なるめでたい日 重陽の節句【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

スタミナ・運気アゲアゲ土用の丑の日【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

山の霊験にあやかる山開き【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

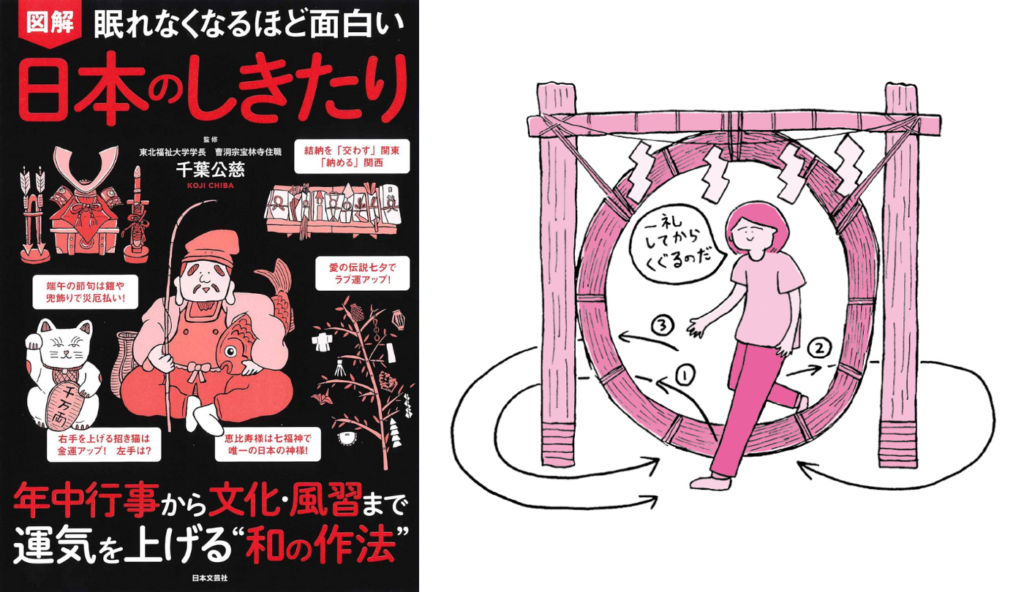

半年分の災厄を祓う夏越の祓【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

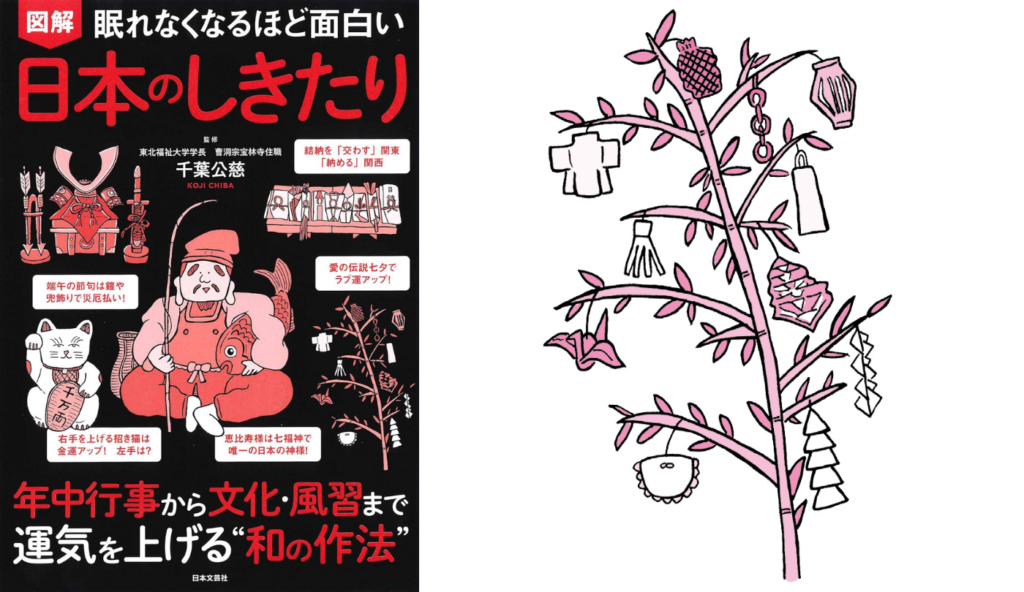

愛の伝説でラブ運アップ!? “七夕”【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

日本人なら知っておくべきやってはいけない3つの禁忌のしきたりとは?【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

求人情報

フォークリフトオペレーター

株式会社ヴァークスネオ

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給25万6,000円~スポンサー:求人ボックス

建築資材の中型トラックドライバー/近距離配送

菊池運輸株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給35万円~50万円スポンサー:求人ボックス

20~50代実績多数/サービスエンジ二ア/国内トップシェアの安定メーカー/5年で売上2倍の成長/転勤なし

大裕株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:年収450万円~700万円スポンサー:求人ボックス

地域密着のガス会社でのルート営業

青木産業株式会社

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給25万円~38万円スポンサー:求人ボックス

認可外保育園の保育士

サニーサイドナーサリー&プレスクール

勤務地:福岡県 福岡市雇用形態:契約社員給与:月給18万円~スポンサー:求人ボックス

酒・ドリンクの2tルート配送ドライバー/日勤のみ&週休2日・残業なし

株式会社レックスロード

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給28万円~35万円スポンサー:求人ボックス