子ども成長を祝うしきたり、七五三が11月15日になったワケとは【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

しきたりで祝う人生の節目

七五三、入園・入学式

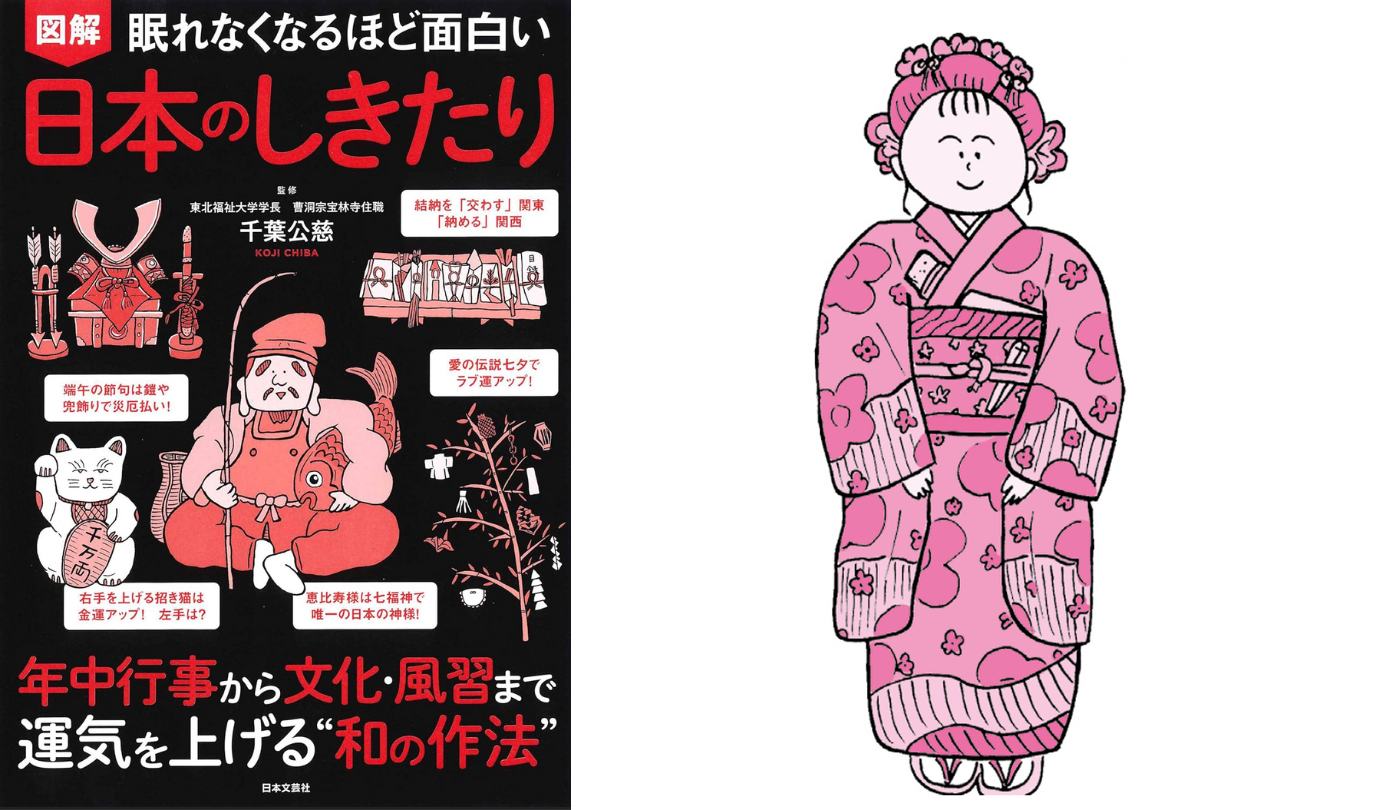

子どもの成長に感謝する 七五三

女の子は3歳と7歳、男の子は5 歳の年祝いをする「七五三」。起源とされる儀式は、平安時代以来の長い歴史を持ちますが、今のような形式となったのは明治以降といわれています。また、一般に定着したのはそのもっとのちの戦後からといわれています。

3歳の起源には、「髪置き」、5歳の起源には、「袴着」、7歳の起源には、「帯解き」という儀礼がありました。これらの儀礼は、江戸時代中期にひとつの行事にまとまったといわれています。11月15日に行なわれるようになったのも、江戸後期のことです。

社会生活へはじめの一歩 入園・入学式

幼稚園や保育園では、これまでの家庭だけでの生活から集団生活へと、はじめて社会生活に踏み出す第一歩となります。一方、小・中学校への入学は、新たな集団社会へのステップアップです。入園も入学も、子どもたちにとって大きな節目の大切な行事といえるでしょう。

なお、小学校や中学校入学のお祝いをいただいたら、子ども自身からお礼を言わせるようにします。感謝とお礼といった社会生活のマナーを学べる、子どもにとってもよい機会となります。

七五三が11月15日になったワケ

七五三のお祝いが11月15日になったのは、5 代将軍・綱吉の子、徳松の祝いの日にちなんだためといわれます。また、この日が神を祀る霜月の真ん中にあたり、陰陽道に由来するという説もあります。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり』監修:千葉 公慈

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり』

監修:千葉 公慈

「運気を上げる」をキーワードに、「春」「夏」「秋」「冬」の1年を通して行われる暮らしの中のしきたりと、成長や長寿などを祝う「通過儀礼」のしきたり、結婚や葬式などにまつわる「冠婚葬祭」のしきたりを解説していきます。

また、しきたりの「そもそも」と、古来より受け継がれてきたしきたりの変化、地域による違いの理由、慶事と弔事のしきたりに分け、「しきたり七不思議」的な視点でしきたりへの読者の興味を喚起します。日本のしきたりを図解でわかりやすく紹介。

この記事のCategory

オススメ記事

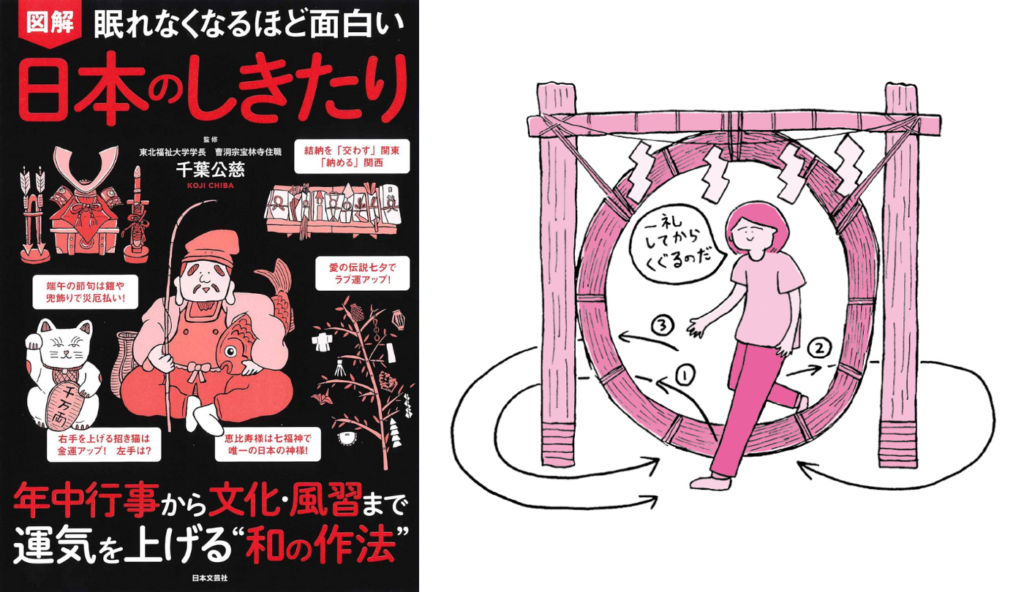

半年分の災厄を祓う夏越の祓【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

山の霊験にあやかる山開き【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

「お彼岸」は2度やってくる “秋のお彼岸”【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

「九」が重なるめでたい日 重陽の節句【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

スタミナ・運気アゲアゲ土用の丑の日【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

ヘルシーなしきたり 七草がゆ【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

人生はしきたりに始まりしきたりに終わる!?【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

日本人なら知っておくべきやってはいけない3つの禁忌のしきたりとは?【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

求人情報

自動車製造のお仕事/寮完備/日払い/工場・製造

株式会社ライオン社

勤務地:東京都雇用形態:派遣社員給与:時給1,900円スポンサー:求人ボックス

臨床検査技師/非常勤・週3日以上/診療所/残業10時間以内/車通勤OK

医療法人正栄会 堀眼科医院

勤務地:愛知県雇用形態:アルバイト・パート給与:月給24万円~31万円スポンサー:求人ボックス

住宅・設備の点検スタッフ/未経験歓迎/完全週休2日制/年間休日123日/学歴不問

大和ハウスリフォーム株式会社

勤務地:福岡県 福岡市雇用形態:正社員給与:月給20万円スポンサー:求人ボックス

1tワゴンまたは2t箱車でのルートドライバー

株式会社大滝

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給32万3,250円~38万8,250円スポンサー:求人ボックス

普通自動車免許で出来る工場内での物流作業

Man to Man株式会社

勤務地:愛知県雇用形態:派遣社員給与:時給1,900円~2,375円スポンサー:求人ボックス

精神科訪問看護/施設

訪問看護ステーション みもざ

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給45万円~スポンサー:求人ボックス