人生最後の儀式 “弔い”のしきたり【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

夜通し行なうのがしきたり 通夜

通夜は「夜伽」「共夜」とも呼ばれ、本来は遺族や近親者、知人友人たちも集まって夜通し行なわれるものでした。故人とひと晩をともに過ごすことで故人を偲びました。

現在でも通夜の晩は、遺族や近しい親族が枕飾りの線香とろうそくの火を絶やさないよう、故人とともに過ごすことは一般的に行なわれています。一方で僧侶による読経や、弔問客の焼香などが行なわれる通夜の儀は、夜6〜7時頃から9時ごろまでの「半通夜」が主流となっています。

枕飾り

安置した遺体の枕元に設ける小さな祭壇。仏式ではおもに花立て、香炉、燭台を白木の台に飾ります。

左から「華・炉・燭」が原則です

通夜ぶるまい

通夜の弔問客に設けられた酒席で、故人を偲ぶとともに、故人との最後の食事という供養の意味もあります。

死者へのしきたり

看取り(臨終に立ち会う)後、箸の先につけた綿で故人の唇をぬらす「末期の水」を家族などが行ないます。ほかにも枕飯、身を清める湯灌、死化粧や死装束などがあります。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり』監修:千葉 公慈

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり』

監修:千葉 公慈

「運気を上げる」をキーワードに、「春」「夏」「秋」「冬」の1年を通して行われる暮らしの中のしきたりと、成長や長寿などを祝う「通過儀礼」のしきたり、結婚や葬式などにまつわる「冠婚葬祭」のしきたりを解説していきます。

また、しきたりの「そもそも」と、古来より受け継がれてきたしきたりの変化、地域による違いの理由、慶事と弔事のしきたりに分け、「しきたり七不思議」的な視点でしきたりへの読者の興味を喚起します。日本のしきたりを図解でわかりやすく紹介。

この記事のCategory

オススメ記事

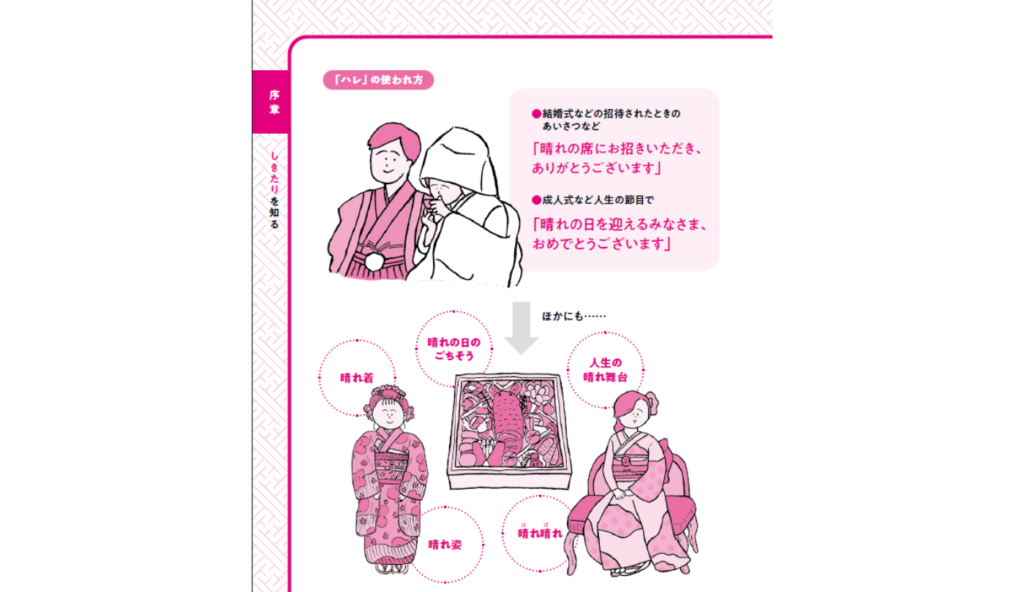

日本人の生活に根付く特別な日を表す「ハレ」と普通の日を表す「ケ」とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

<冠婚葬祭の「冠」 成人式>昔は名前まで変えた!? 現代の元服、“成人式”とは何なのか?【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

福をかき集める熊手 酉の市【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

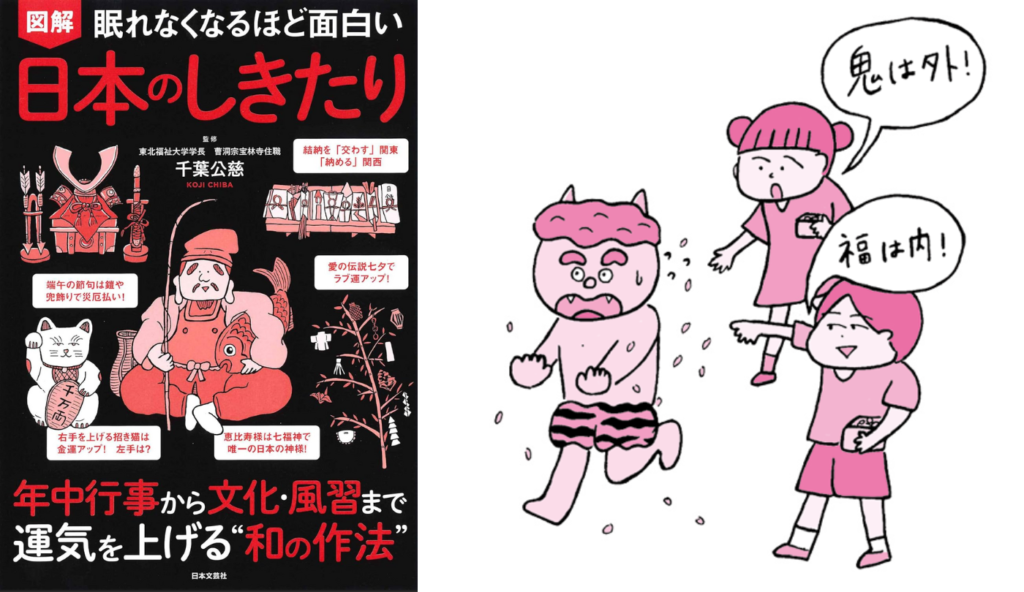

豆を食べるのと同じご利益が得られる方法がある!?鬼を追い出し福を呼ぶ!節分【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

邪気を祓って立身出世!端午の節句【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

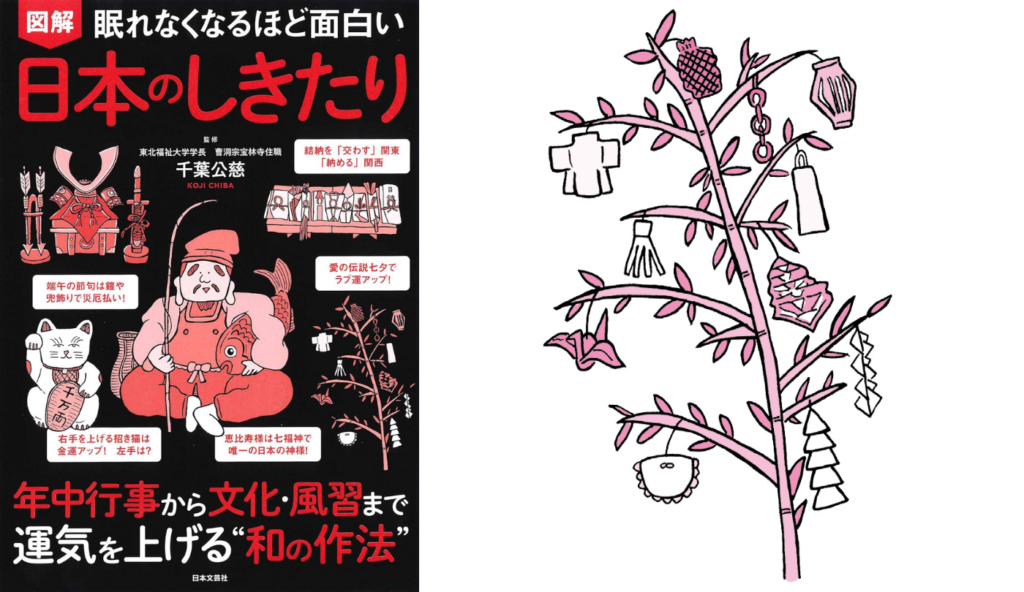

愛の伝説でラブ運アップ!? “七夕”【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

日本人の人生の節目にはいつも“しきたり”がある【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

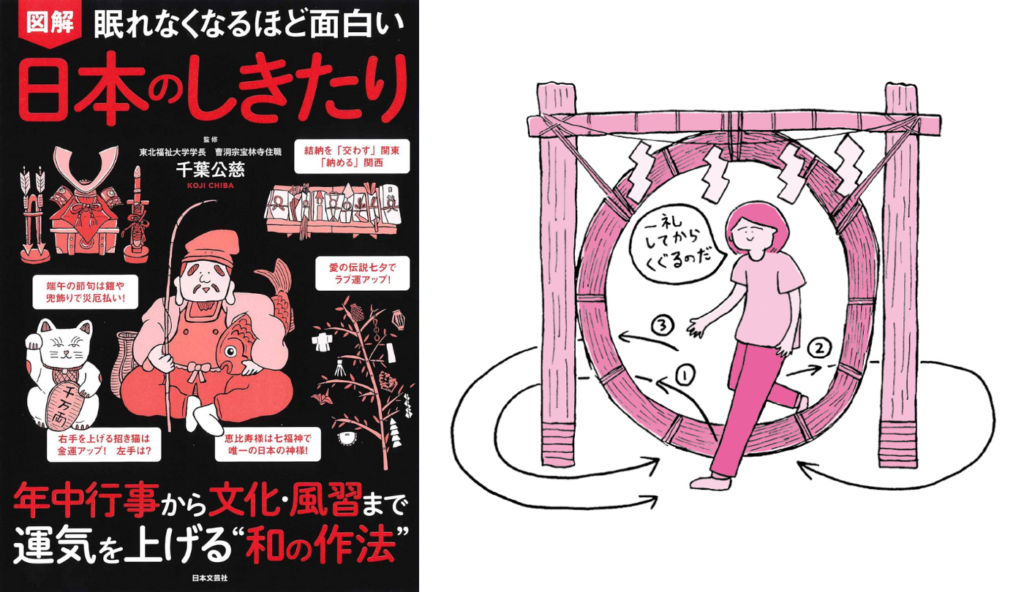

半年分の災厄を祓う夏越の祓【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

求人情報

セブンイレブンの午後勤務スタッフ/週1日~短時間OK!午後からムリなく

セブン-イレブン交野星田1丁目店

勤務地:大阪府雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,177円~スポンサー:求人ボックス

環境分析や製品の品質管理/GCやHPLC等使用/理系出身未経験者活躍中/研修充実/土日祝休み/年休125日

株式会社BREXA Advan

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給20万円~34万円スポンサー:求人ボックス

フィールドセールス/デジタルコンサル/デジタルサービスとコンサルティングの二軸を融合させたビジネスを展開/安心して大きく成長できる環境にチャレンジしてみませんか/安定基盤で挑戦できる堅実型スタートアップの営業職募集です

株式会社エルユーエス

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給30万7,802円~35万5,181円スポンサー:求人ボックス

地域密着のガス会社でのルート営業

青木産業株式会社

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給25万円~38万円スポンサー:求人ボックス

美容師・スタイリスト/池袋駅/社員募集/1月25日更新

Hair Salon Coqu

勤務地:東京都雇用形態:契約社員給与:月給20万円~30万円スポンサー:求人ボックス

内装の解体作業スタッフ

山尾建設株式会社

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給25万円~スポンサー:求人ボックス