悪人こそ救われる!? 親鸞が説いた“逆説の仏教”とは【眠れなくなるほど面白い 図解 歎異抄】

誰でも救われるという希望の光があふれている

親鸞は「念仏を唱えるだけで救われる」という「他力」の考えを説いています。しかし当時(鎌倉時代)の仏教界は、厳しい修行を通じて悟りを開くことを重視していた時代です。そのため「自力」を重視し徳を積んでいた僧侶たちからは、親鸞の考え方に対して異論を唱える人が出ることになります。

親鸞の説いた「他力本願」と既存の仏教界の教え「自力本願」の考え方は正反対な考え方と言えるため、ふたつの宗派は衝突することになります。その衝突は次第に大きなものとなり、親鸞たちは朝廷から訴えられることにまでなってしまいます。そして親鸞の師である法然の弟子が朝廷に仕える女官を出家させたことが朝廷の逆鱗(げきりん)にふれ、法然の弟子たちはもちろん、親鸞も流刑にされてしまうことになるのです。

歎異抄の中に登場する有名な文言に「善人なほもつて往生をとぐ、いわんや悪人をや」があります。これは「善人でさえ極楽浄土へ往生することができるのですから、悪人ならなおさら往生できる」という意味を表しています。

一般的な解釈でしたら、「悪人でも極楽往生できるのだから、善人ならもちろん救われる」ということになります。しかしこの文言には「善人であっても自力で救われることは難しいので、阿弥陀仏の力が必要である」という親鸞の教えが込められているため、このような逆説的な表現となったのです。

自分の力で善い行い、すなわち自力で徳を積み重ねるのではなく、徳を積むのは阿弥陀仏の救いの手、他力が必要であると言っているのです。

この言葉からわかるように、阿弥陀仏を信じ念仏さえ唱えれば、阿弥陀仏は善人も悪人も分け隔てなく平等に救ってくれ、極楽浄土に導いてくれることを説いています。

人間は自分の力ではどうすることもできない煩悩を持っています。親鸞自身も自分は「悪人」であると自覚していました。ですから阿弥陀仏の力が必要であると考えていたのです。「悪人こそが救われるべき存在であるという思想」、すなわち「悪人正機」という考え方は親鸞の教えの重要な部分と言えるでしょう。

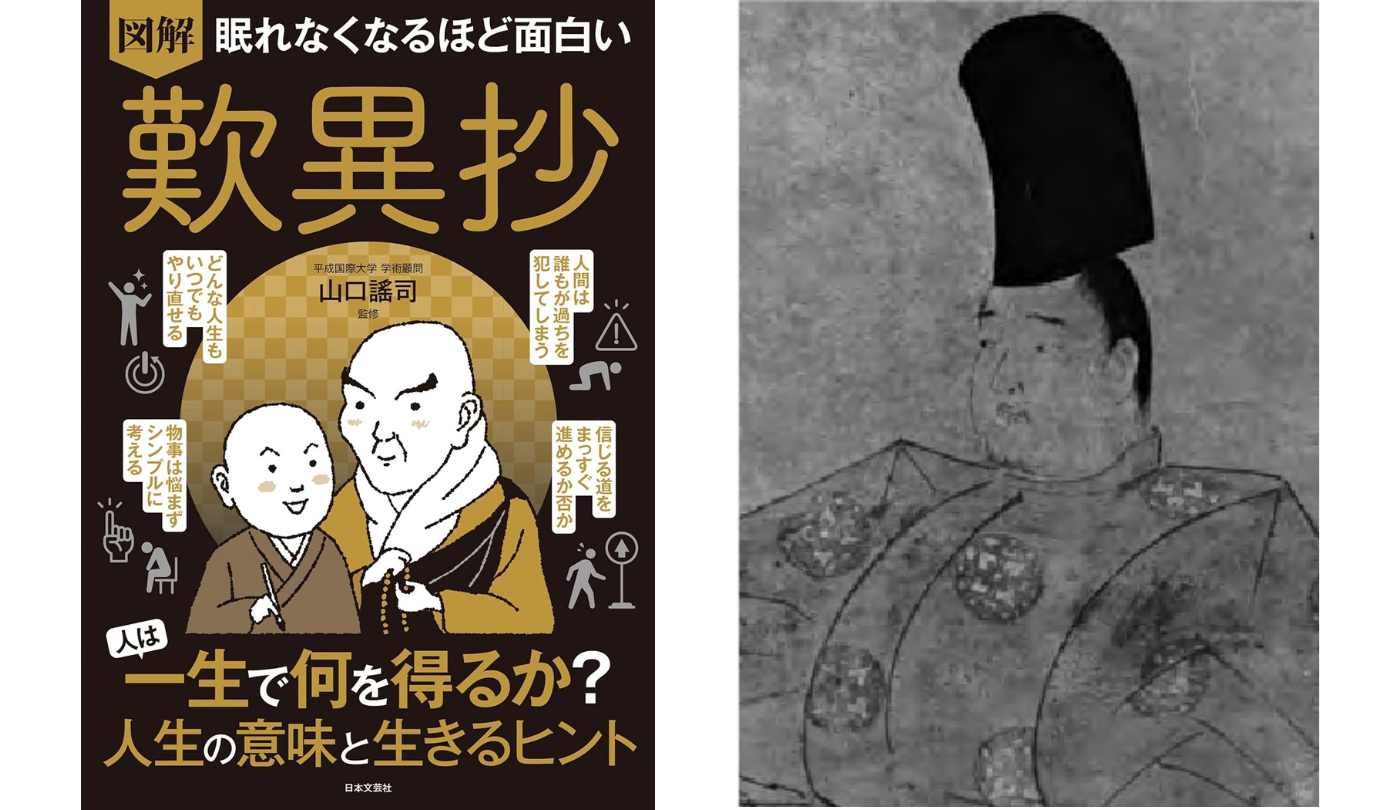

◆後鳥羽上皇

1180年に生まれる。4歳のときに即位し1198年には土御門(つちみかど)天皇に譲位して上皇となり、院政(天皇に代わって政治を行う)を敷きました。1207年には上皇が寵愛している女官を法然上人の弟子が出家させたことに激怒し、直接出家にかかわった僧は死罪。法然上人や弟子の親鸞たちは流罪に処されることになります。これを「承元の法難(じょうげんのほうなん)」と言います。

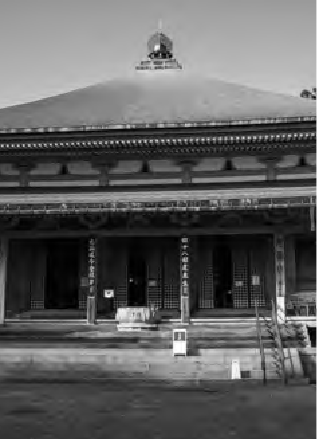

◆比叡山延暦寺

平安時代の初期、最澄によって開かれた、滋賀県大津市にある比叡山全域を境内とする天台宗の総本山の寺院です。日本仏教の代表的な聖地のひとつであり、平安時代から鎌倉時代にかけ、延暦寺からは多くの名僧が出ています。

浄土宗の開祖である法然や浄土真宗の開祖である親鸞もここで修行をしました。写真は比叡山延暦寺の阿弥陀堂。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 歎異抄』監修:山口謠司

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 歎異抄』

監修:山口謠司

「善人なおもって往生を遂ぐ。いわんや悪人をや」――親鸞の死後に弟子の唯円が師の言葉をまとめた「歎異抄」。

仏教書の中でも、現代に必要とされる「安心」と「他力本願」の奥義がわりやすく、生きる力や癒やしにつながると根強い人気があります。700年以上前に親鸞が説いた、この今を生き抜くための名言には、「生きることはどういうことなのか」「信じた道をつき進めるか」「悪人こそが救われる」などという内容の言葉が書き起こされていますが、それは逆説的な意味合いを込めた、「明日を生きる力がわいてくる珠玉の名言」なのです。

日常生活に大いに役立つ歎異抄の世界。語り継がれる親鸞聖人の言葉は、現代社会に大きな影響を与えているといってもいいでしょう。

本書は歎異抄の世界をひもとき、親鸞聖人の考え方をどのように応用すれば、厳しい現代社会を生き抜くことができるかを、図やイラストをふんだんに使い、わかりやすく解説した一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

『歎異抄』のタイトルに込められた意味とは? 3文字の漢字を読み解く【眠れなくなるほど面白い 図解 歎異抄】

アインシュタインも注目してた?『歎異抄』が科学者に読まれる理由とは【眠れなくなるほど面白い 図解 歎異抄】

親鸞が一度も両親のために念仏を唱えなかった理由とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 歎異抄】

“努力しない救い”? 念仏が“修行”でも“善行”でもない理由【眠れなくなるほど面白い 図解 歎異抄】

なぜ『歎異抄』は書かれたのか? 親鸞が残したかった教えとは【眠れなくなるほど面白い 図解 歎異抄】

煩悩まみれでいい!? だからこそ救われる親鸞の教えとは【眠れなくなるほど面白い 図解 歎異抄】

考えるな、ただ唱えよ──親鸞が説く「念仏無義」の深意【眠れなくなるほど面白い 図解 歎異抄】

念仏さえあれば、恐れるものなし―― 親鸞が説いた“最強の安心法”【眠れなくなるほど面白い 図解 歎異抄】

求人情報

常勤 介護ヘルパー

訪問介護ステーションファインベル 小平

勤務地:東京都雇用形態:契約社員給与:時給2,160円~スポンサー:求人ボックス

学会事務局スタッフ

株式会社ラボリエイト

勤務地:大阪府雇用形態:正社員 / 契約社員給与:月給21万円~23万円スポンサー:求人ボックス

冠婚葬祭プランアドバイザー

株式会社117

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給20万円~スポンサー:求人ボックス

訪問看護師/残業月5時間程度/賞与年3回/役職者も目指せる

株式会社Qualia

勤務地:福岡県 福岡市雇用形態:正社員給与:月給28万1,000円~40万円スポンサー:求人ボックス

業務委託セラピスト/ラフィネグループ/アロマテラピー/ヘッドスパ/ノルマなし/充実した研修制度完備

ラフィネ エキュートエディション御茶ノ水店

勤務地:東京都雇用形態:業務委託給与:時給2,232円~4,068円スポンサー:求人ボックス

鮨職人を目指す和食スタッフ/創業10年/8名独立/和食調理経験2年以上の方限定/週休2日

sushidokoro まんま

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給38万円~45万円スポンサー:求人ボックス