すべての雲は10種類に分類できる!? 国際基準に基づく雲の世界【最新の国際基準で見わける 雲の図鑑】

雲の分類【雲は10種類に分けられる】

雲の分類には万国共通の指針がある

空に浮かぶ雲は、さまざまな姿をしていて、同じ形のものは2つとありません。それを分類するとなると、文字通り「雲をつかむような話」です。この課題に挑んだ第一人者がイギリスの気象学者、ルカ・ハワード。ハワードは、巻雲(繊維状)、積雲(もくもくと垂直に発達)、層雲(べったりと水平に広がる)の3つの基本形を定め、7種程度に分類しました。

その後さまざまな研究が行われ1896年には国際気象機関(WMO)から初めての雲分類の指針(『国際雲図帳』初版)が出版されました。国際雲図帳は、幾度かの改訂を経て、本書の出版時現在の最新版は2017年版です。

すべての雲は10種類のどれかに分類される

研究の結果、すべての雲(対流圏内に発生し、日々の天気変化に影響を与えるもの)は、

①雲の浮かぶ高さ

②雲の性状

③降水の有無

という観点から、たったの10種に集約できることがわかりました。この基本となる10種は、日本では十種雲形と呼ばれています。『国際雲図帳』では類(genera)といいます。

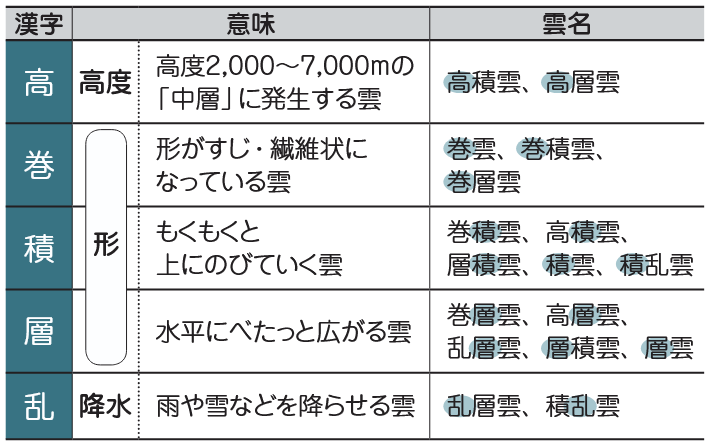

10種の雲は、巻雲、巻積雲、巻層雲、高積雲、高層雲、乱層雲、層積雲、層雲、積雲、積乱雲です。名前に使われている漢字は、高、巻、積、層、乱の5つで、この組み合わせで雲の性質を端的に表しています。

細分類も活用して詳しく特徴を記録しよう

『国際雲図帳』にもとづく雲分類では、まず、十種雲形のどれに当てはまるかを決めます(必須)。

そして、それぞれの雲について、より細かい特徴を「細分類」としてリストアップしています。このなかから、該当する特徴をすべて選び、後ろに列記していきます(任意)。正式名だと長くなってしまうため、略号による表記も可能です。

たとえば、十種雲形は高積雲(Ac)で、細分類の特徴として層状雲(str)、半透明雲(tr)、すきま雲(pe)、波状雲(un)が認められる場合は、Ac str trpe un(略号形式)となります。

細分類は大きく、見た目の形に注目した 種(species)、雲の並びや厚さに注目した変種(varieties)、 部分的な特徴に注目した補足雲形(supplementary features)、そして本体の雲に付属する小雲を記した付属雲(accessoryclouds)の4つのカテゴリーに分けられています。

●雲名に使われる漢字が意味すること

【出典】『最新の国際基準で見わける 雲の図鑑』著:岩槻秀明

【書誌情報】

『最新の国際基準で見わける 雲の図鑑』

著:岩槻秀明

季節ごとに見られる雲やレアな雲、気象予報の役に立つ雲など、科学的な観点から見る雲に加え、雲海や霧など景色として楽しめる雲まで解説する雲図鑑です。

この記事のCategory

オススメ記事

“空に浮かぶミクロの結晶” 雲はなぜ落ちてこない?【最新の国際基準で見わける 雲の図鑑】

あたたかい雨と冷たい雨、何が違う? 異なるプロセスで降ってくる雨の仕組み【最新の国際基準で見わける 雲の図鑑】

雲はチリから生まれる!? 図でわかる雲発生の仕組み【最新の国際基準で見わける 雲の図鑑】

まるで毛糸編み? 空に広がる不思議な穴あき雲の正体【最新の国際基準で見わける 雲の図鑑】

空に浮かぶコロコロ雲の正体!巻積雲と乳房雲の見分け方【最新の国際基準で見わける 雲の図鑑】

空に現れる“ふさふさ雲”の正体とは?思わず見上げたくなる房状雲の魅力【最新の国際基準で見わける 雲の図鑑】

積乱雲の上に“跳ねる雲”? 謎多き「ジャンピングシーラス」とは【最新の国際基準で見わける 雲の図鑑】

アーモンド? いんげん? 空に浮かぶ不思議な雲「レンズ雲」【最新の国際基準で見わける 雲の図鑑】

求人情報

急募 電話占い師 新OPEN高報酬 電話占いクロト:4サイト同時集客

ダアト合同会社

勤務地:東京都雇用形態:業務委託給与:月給10万円~100万円スポンサー:求人ボックス

男女不問で採用強化中!「技術支援業務技術者」家賃補助あり!負担少なめ

Sougou 設計工房合同会社

勤務地:東京都雇用形態:契約社員給与:月給45万円スポンサー:求人ボックス

公共機関の車両誘導スタッフ

株式会社五十嵐商会 大手町オフィス

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:日給1万2,500円スポンサー:求人ボックス

車好き必見!中古カー用品店/洗浄・ピット作業/未経験OK/知識不要/経験者優遇/週3・4時間~

アップガレージ福岡新宮店

勤務地:福岡県 福岡市雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,200円~1,800円スポンサー:求人ボックス

看護職/夜勤なし・オンコールなし

社会福祉法人白十字会 白十字ホーム

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給26万590円~38万930円スポンサー:求人ボックス

髪のお悩みを解決するサロンスタッフ/未経験OK/賞与あり/完全週休2日制/渋谷区

株式会社バイオテック

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給21万円スポンサー:求人ボックス