ナマズの味蕾は20万個!全身センサーの超感覚魚【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

獲物を捕らえる全身の“レーダー”

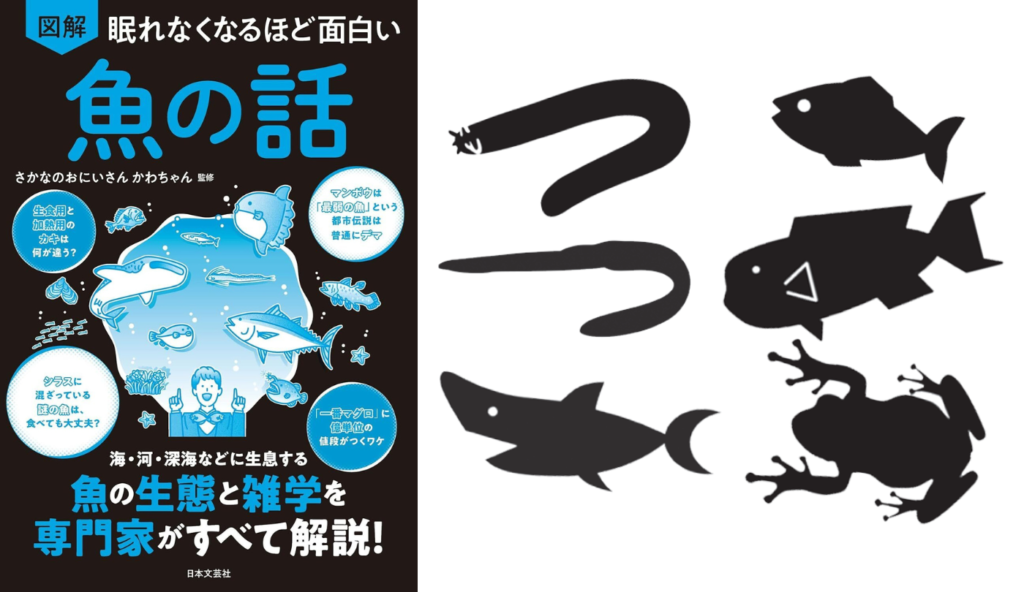

ナマズといえば、ヒゲが生えた顔やぬるぬるした体が特徴的。肉食で、小魚やエビなどの甲殻類はもちろん、昆虫やカエルまで、口に入るものなら何でも食べてしまいます。ナマズは河や沼などの泥底に棲むため、濁った水の中で視界がほとんど利きません。それでも獲物を探し、的確に捕らえることができます。その秘密は、ナマズの驚くべき「味覚」にあるのです。

ナマズは、味覚が非常に優れています。人間が味を感じるのは、舌の上表面の粒々にある「味蕾」という器官。一般的な魚も主に口の中に味蕾があります。しかし、ナマズはこの味を感じる味蕾を全身に持っています。その数は、なんと約20万個。これは一般的な魚のおよそ1万倍、人間のおよそ20~40

倍にもなり、脊椎動物でもトップクラスの数を誇ります。

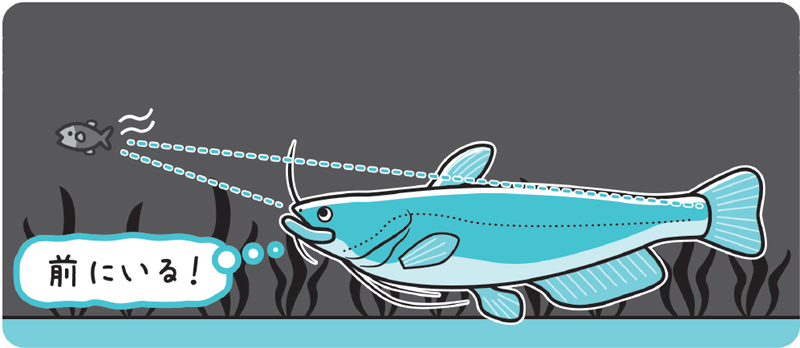

それだけではありません。このナマズの味蕾は、水中に漂うわずかな味を察知して、味の濃い方向へ進むという、獲物を探し出すレーダーのような役割をしているのです。加えて、ヒゲと尾ビレ付近のそれぞれの味蕾に味が伝わる時間差をキャッチして、獲物の位置まで割り出せるというから驚きです。

このようにしてナマズは、濁った水中や夜間でも視覚に頼らず、効率よく獲物を捕らえることができるのです。

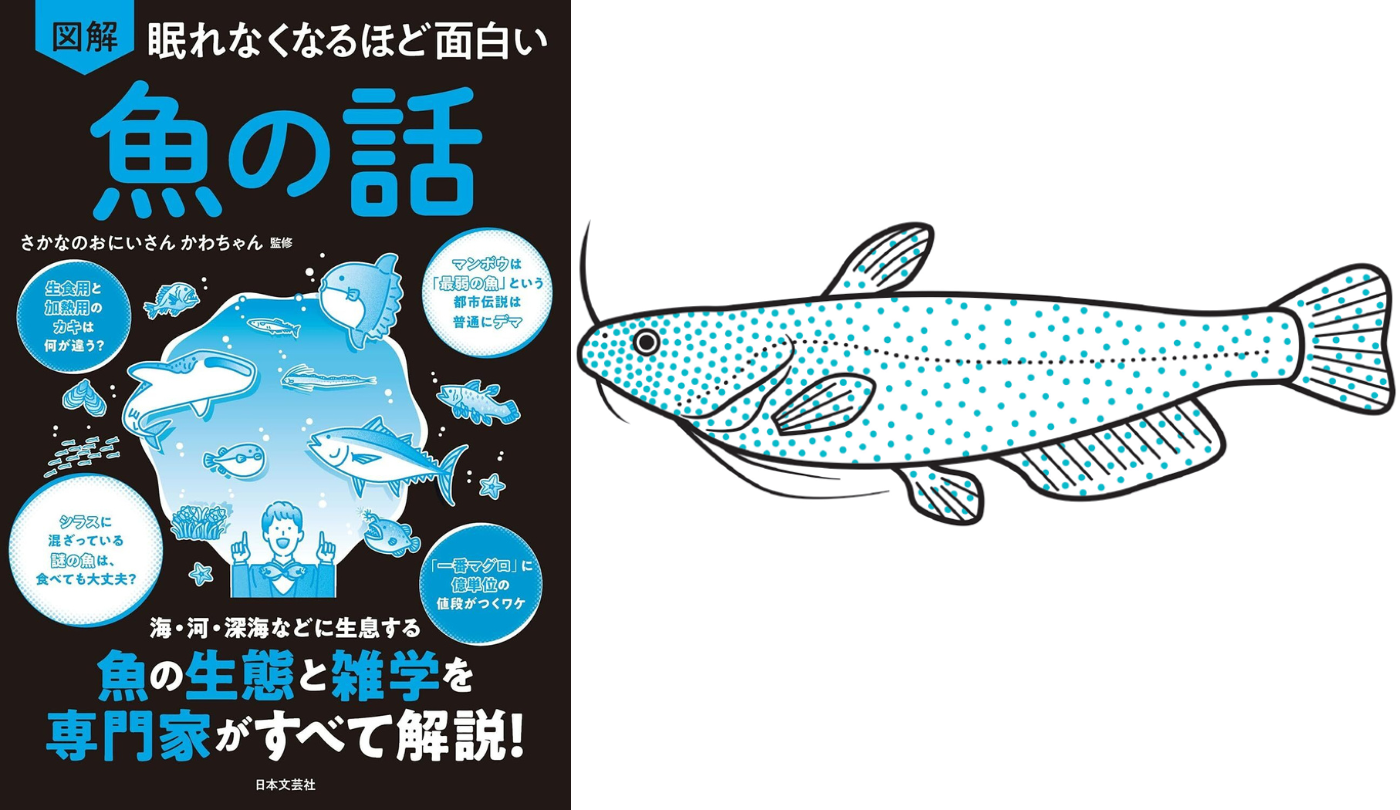

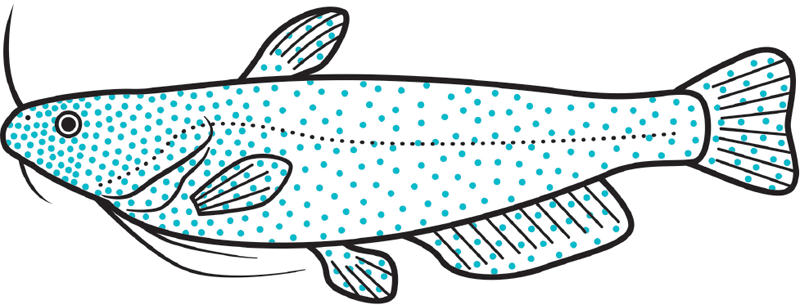

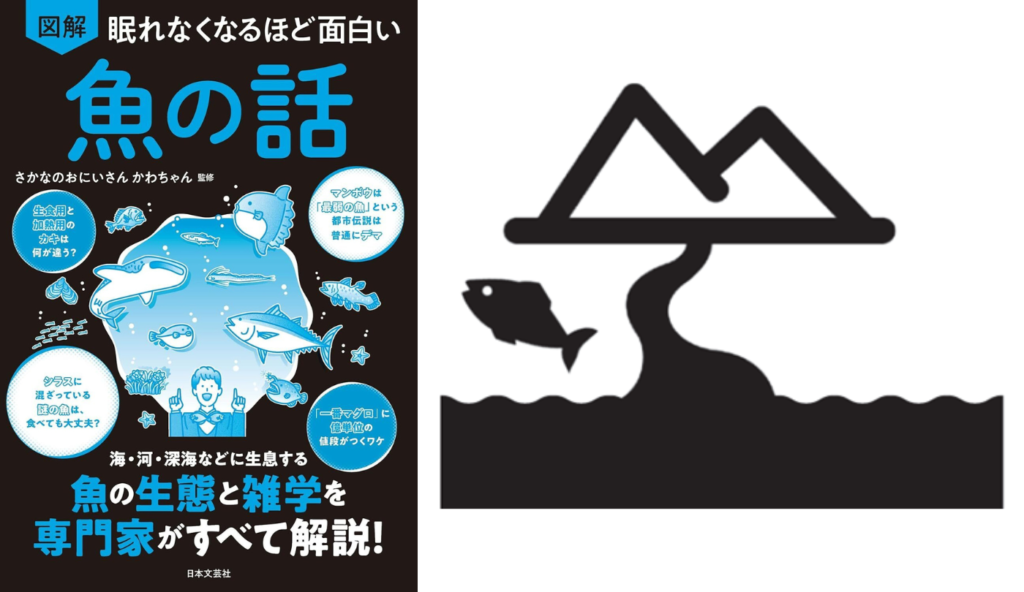

全身に広がるナマズの“舌”

ナマズの体表全体に分布する味雷

ナマズは、味を感じる器官である「味蕾(みらい)」を全身に20万個も持つ。これは脊椎動物(魚類や哺乳類を含む背骨のある動物)の中でもトップクラスの数。

味蕾は獲物の位置を特定するのに役立つ

ナマズは水の流れに乗ってくる獲物の味を全身の味蕾で感じ取る。たとえば、ヒゲの味蕾で先に味を察知し、少し遅れて尾ビレ付近で感じた場合、獲物はヒゲの方向にいるとわかる。味の濃いほうへと進んでいき、獲物の位置を正確に割り出していく。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話』監修:さかなのおにいさん かわちゃん

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話』

監修:さかなのおにいさん かわちゃん

食べること、飼うこと、水族館などでの鑑賞など、日本人にとって身近な生物の“魚類”。

魚類は生き物にしては珍しく、大きさや形、色、生息地域もさまざまなので、個体ごとの身体的特徴も大きく変化します。

また、食用としての魚と観賞用としての魚、漁業などのビジネスとしての魚では注目するポイントが異なるため、色んな角度から見ることができる面白い生物です。

「最古の魚は5億年前! 魚類の誕生と進化」「魚は何を食べる?」

「カニみそは脳みそではなく、肝臓や膵臓にあたる部位」

「シーラカンスが絶滅しなかったのは、味が激マズだったから!?」

「クジラ界にも「ヒット曲」があり、世界中の海で流行る」などなど

そんな魚のあらゆる疑問や意外な生態、誰かに教えたくなる雑学が詰まった子どもから大人まで幅広く楽しめる一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

魚の体形&ヒレの形は棲む環境で変わる【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

角質を食べるドクターフィッシュは雑食!? 魚の食性は4タイプある【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

生まれたときは無毒!なのにフグが“最強の毒”を持つワケ【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

環境が変われば魚も変わる!魚たちの暮らしと生き残り戦略【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

泳げなくても天敵がいない魚!? 武器でもあり弱点でもある特徴を持つ魚とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

地球のたった1%の水域に50%の魚!淡水魚のたくましい生態とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

【魚の雑学】エラは呼吸だけじゃない?知られざる「魚の体」の凄すぎる仕組み【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

【人類進化の衝撃】私たちの祖先は「魚」だった?5億年前から続く体の不思議を徹底図解【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

求人情報

清掃品質・人材・運営を改善するBtoBコンサル営業

株式会社clears

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給30万円~スポンサー:求人ボックス

未経験歓迎/企業の大型イベントを創るディレクター/六本木勤務・年収450万円~

株式会社LAYEE

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:年収450万円~スポンサー:求人ボックス

訪問看護師/夜勤やオンコールなし/訪問看護未経験OK

訪問看護ステーション 医療の応援団エール

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給40万円~55万円スポンサー:求人ボックス

店内スタッフ/青果担当

株式会社ベルク 有明店

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,500円スポンサー:求人ボックス

介護職員

社会福祉法人愛弘会 特別養護老人ホーム 青梅愛弘園

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給24万1,300円~スポンサー:求人ボックス

ブランド品や貴金属の買取専門スタッフ/東京都豊島区

株式会社アスティ

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給30万円~60万円スポンサー:求人ボックス