深海魚の8割が光る!? 暗い海を生き抜く深海魚の生態とは【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

8割以上が発光! 暗い海を生き抜く深海魚

光を武器にして身を守る魚たち

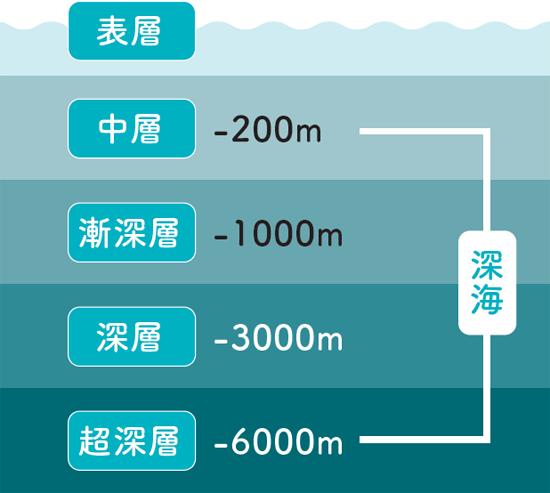

深海とは、主に水深200m以上の深い海のことをさします。そこは太陽の光が届かない暗闇の世界であり、高い水圧や低温といった、過酷な環境が広がっています。エサも少なく、生物が生き抜くには非常に厳しい深海。しかし、このような特殊な環境に適応し暮らす深海魚たちは、個性的な特徴をいくつも持っています。

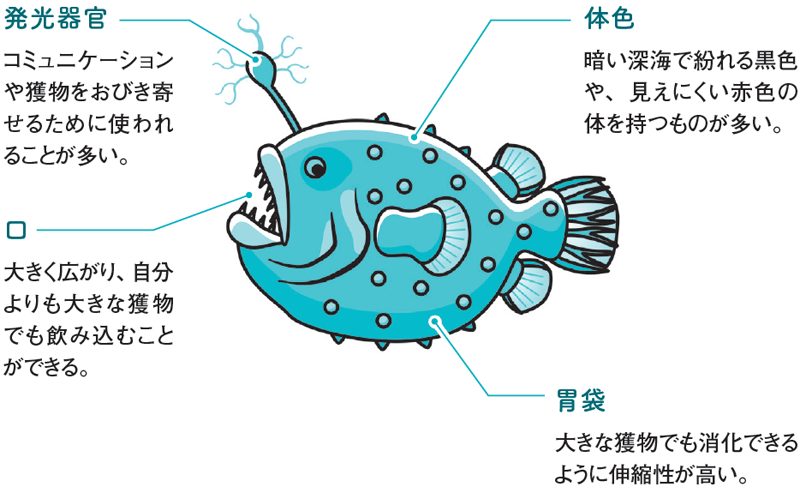

暗い深海に紛れる黒や赤などの体色を持ちながら、あえて目立つ「光」を武器にする種類が多くいるのもそんな特徴のひとつ。獲物をおびき寄せたり、仲間とコミュニケーションをとったりするために、深海魚の約8割以上が何らかの形で発光器を備えていると考えられています。

また、発光する生物を捕食した際に、消化管内で光って外敵に狙われるのを防ぐため、腸や胃が黒く進化した種類も存在します。

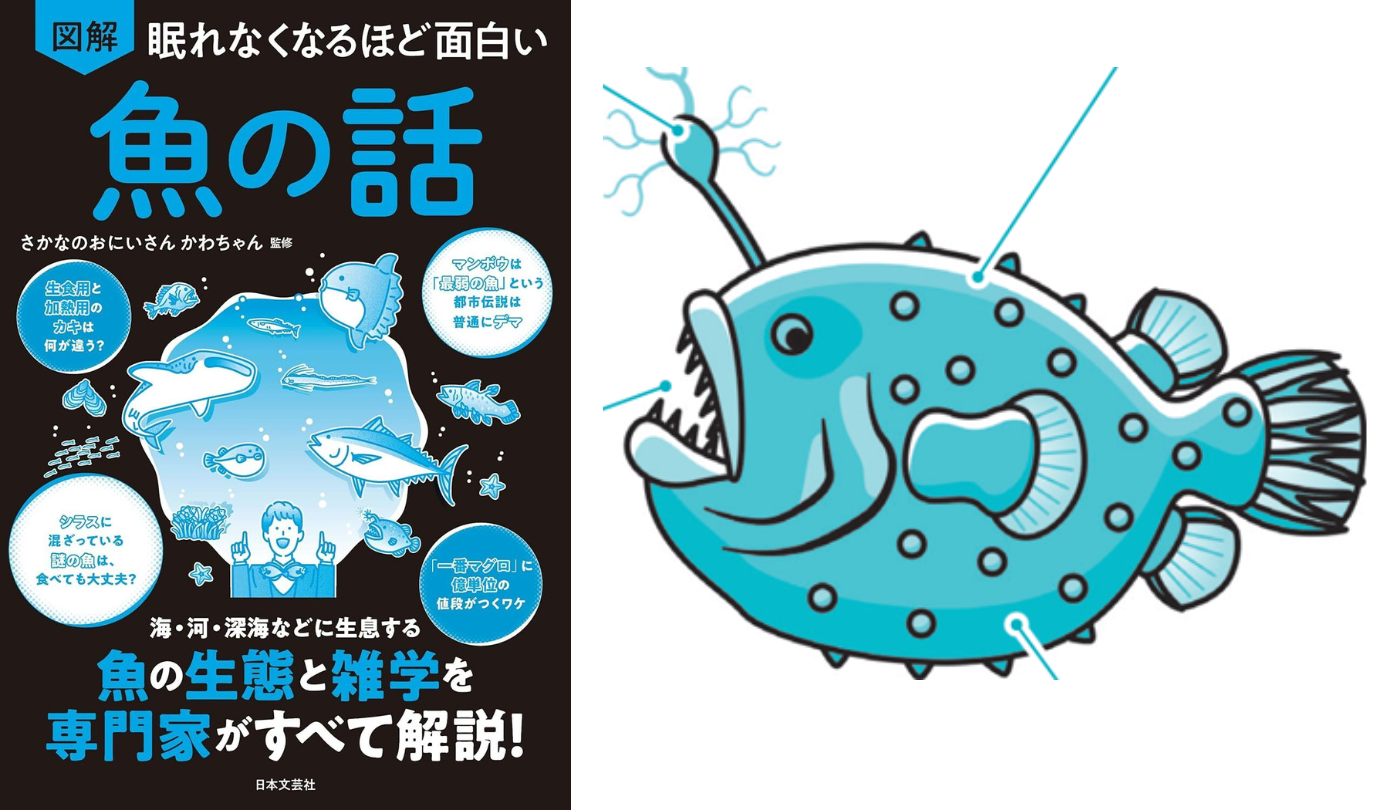

深海では獲物を見つける機会が非常に少ないため、出会った獲物を逃がさないことも重要です。多くの深海魚は大きな口と伸縮性のある胃を持ち、自分の体よりも大きな獲物を丸飲みできるような構造になっています。

このように、深海という特殊な環境に適応した独自の特徴を持つ深海魚。しかし、その生態や実情は未だ多くが解明されておらず、古代魚・シーラカンスの生存など定説を覆すような新たな発見が現在も続いています。

そもそも深海とは

どこからが深海?

深海は過酷な環境

水深1000m の深海では、1cm2あたり100kgという強い水圧がかかり、水温も5度以下という低温。獲物も少なく、深海は生き物が暮らすには過酷な環境である。

主な深海魚の体の特徴

体の中の隙間が水圧でつぶれないように、体には脂肪やゼラチンなどが詰まっている。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話』監修:さかなのおにいさん かわちゃん

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話』

監修:さかなのおにいさん かわちゃん

食べること、飼うこと、水族館などでの鑑賞など、日本人にとって身近な生物の“魚類”。

魚類は生き物にしては珍しく、大きさや形、色、生息地域もさまざまなので、個体ごとの身体的特徴も大きく変化します。

また、食用としての魚と観賞用としての魚、漁業などのビジネスとしての魚では注目するポイントが異なるため、色んな角度から見ることができる面白い生物です。

「最古の魚は5億年前! 魚類の誕生と進化」「魚は何を食べる?」

「カニみそは脳みそではなく、肝臓や膵臓にあたる部位」

「シーラカンスが絶滅しなかったのは、味が激マズだったから!?」

「クジラ界にも「ヒット曲」があり、世界中の海で流行る」などなど

そんな魚のあらゆる疑問や意外な生態、誰かに教えたくなる雑学が詰まった子どもから大人まで幅広く楽しめる一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

ナマズの味蕾は20万個!全身センサーの超感覚魚【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

「エサ代がかかりすぎる」大手水産会社もマグロの完全養殖から撤退するワケ【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

ウナギの刺身をあまり見かけないのは、血の中に毒があるから!?【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

エラじゃなくて肺呼吸もできる? 陸に上がれるレアな魚【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

ワニをも仕留める800ボルトの衝撃!自分も感電しちゃうデンキウナギの生態【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

一生泳ぎっぱなし!? マグロが止まらない驚きの理由とは【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

泳げなくても天敵がいない魚!? 武器でもあり弱点でもある特徴を持つ魚とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

角質を食べるドクターフィッシュは雑食!? 魚の食性は4タイプある【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

求人情報

生協運営福祉施設の看護師

コープスマイルホーム松原

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給35万4,000円~スポンサー:求人ボックス

一般事務

株式会社ステップ・スリー

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給23万5,000円~スポンサー:求人ボックス

水道メンテナンス業

株式会社みやこ環境設備

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給30万円~35万円スポンサー:求人ボックス

セブンイレブンの午後勤務スタッフ/週1日~短時間OK!午後からムリなく

セブン-イレブン交野星田1丁目店

勤務地:大阪府雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,177円~スポンサー:求人ボックス

フレックス制/水産物総合商社の営業サポート/市場の司令塔。月給30万×フレックスで営業経験を活かせます

株式会社オークラ水産

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給30万円~40万円スポンサー:求人ボックス

未経験スタートの現金輸送警備・ドライバー

株式会社アサヒセキュリティ

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給21万8,940円スポンサー:求人ボックス