クマは冬眠してもムキムキのまま!? 医療のヒントになるかもしれない不思議な調節力【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

ただ眠るだけじゃない クマの冬眠の秘密

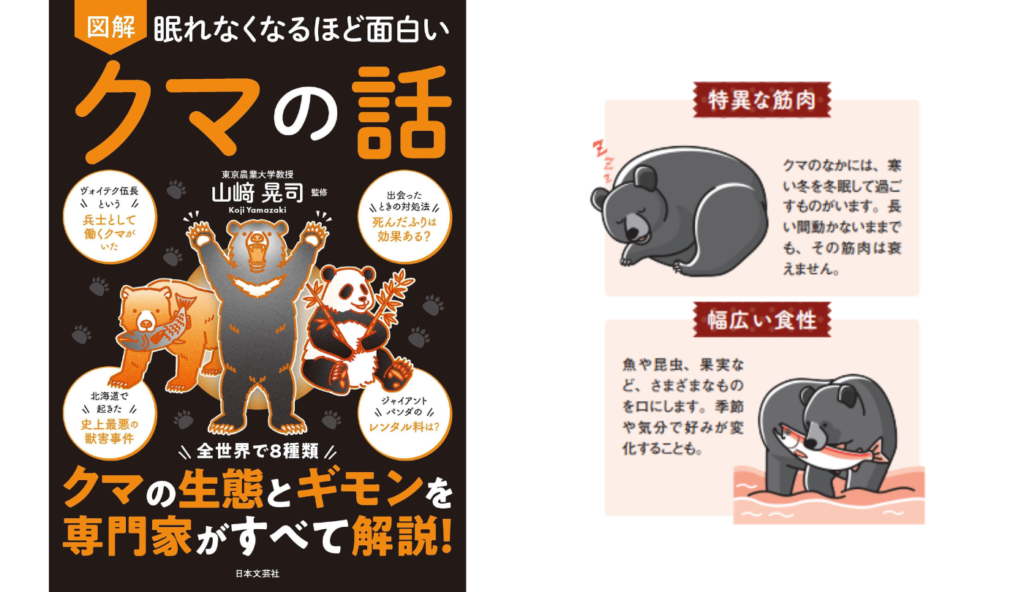

冬眠中も衰えない特殊な身体構造

アメリカクロクマは、雪が積もる前に落ち葉や土でつくった巣穴に潜り込み、数カ月にわたって飲まず食わずの生活に入ります。いわゆる冬眠です。クマ科のうち、冬眠するのはアメリカクロクマと寒冷地にすむヒグマ、ツキノワグマだけ。また、ホッキョクグマのうち、妊娠したメスだけが出産のために巣ごもりします。

クマの冬眠は「クマ型冬眠」と呼ばれる特殊なもの。小型哺乳類に比べると体温はわずかに下がる程度です。代わりに心拍数や代謝を大きく抑え、まるでスローモーションのように体の活動を最小限にして過ごします。ただし完全に意識を失っているわけではなく、外の音や刺激に反応する程度の覚醒状態は保たれています。

ここで特に注目したいのが、筋肉や骨へのダメージがほとんどないという点です。人間を含む多くの哺乳類は、長期間動かないでいると筋力が衰え、骨からカルシウムが抜けてしまいます。一方、クマは筋肉の分解を抑え、骨密度を維持するしくみを体内に備えているのです。

さらには、数カ月間ほとんど動かないのに、エコノミークラス症候群(血栓症)にならないということにも驚かされます。これは、体内の血流や水分バランスを上手にコントロールしているためです。人間の医療のヒントにもなりそうな、不思議な調節力といえるでしょう。

ヒグマとツキノワグマの冬眠の特徴

特徴①

冬眠中も「骨からのカルシウム流出が少ない」「筋肉のたんぱく質分解を抑えるしくみがある」といった報告がある。この機能を宇宙飛行士や長期入院患者のために役立てようと、NASAや医療研究機関が研究を行っている。

特徴②

数カ月も動かないのに血栓症にならない。血流と抗凝固作用の維持、血栓予防機構など、エコノミークラス症候群を生じさせない体の調節力があるからだ。これを応用し、人間の長期間にわたる寝たきりを予防することが期待されている。

クマの冬眠には、まだまだ解明されていない謎がいっぱい。その眠りのなかには、自然界のしくみと未来の科学のヒントがぎゅっと詰まっているのかもしれません。

動物園では冬眠しない

しっかりと温度管理され、十分なエサが与えられる飼育下のクマには冬眠の必要がありません。動物園のクマたちが冬でも活動的なのは、ご存じの通りです。

冬眠するクマの仲間

冬眠は、寒冷地にすむクマが飢えに耐えるため身につけた知恵。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話』監修:山﨑晃司

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話』

監修:山﨑晃司

世界中数多くの動物園で飼育され、アニメや漫画、ファンシーキャラクターのモチーフとしても起用されることの多い人気の動物「クマ」。

最近では日本全国で目撃が相次いで発生したり、温暖化の影響で冬眠をしないクマも確認されたりすることから、話題に事欠かない今大注目の動物です。

しかし、ペットとして飼うことは難しく、ときに人を襲う恐ろしい側面も持ち合わせるクマ。

それなのになぜ人間にとって馴染み深く身近な存在に感じるのでしょうか。

「クマは大体力士2人分の重さ」「死んだふりは意味ある?クマに出会ったときの対処法」

「ホッキョクグマは皮膚が真っ黒で毛が透明?」「年々増加している“新世代クマ”って!?」

「イエティとビッグフットの正体はクマ?」

愛玩動物、猛獣、食用、ワーキングアニマルなど、さまざまな角度からクマの生態と特徴を解説し、クマの知られざる魅力に迫ります。

これを読めばクマのことがもっと好きになること間違いなしの一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

クマはなぜ群れないのか? ずっとひとりで生きていくクマの生態【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

体重は力士2人分!? クマの驚異の巨体とパワーとは!【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

南半球にはクマはほとんど生息していない!? クマたちの主な生息地とは【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

宇宙医学の研究対象にもなってる!?クマは超ハイスペックなヤバい動物【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

実はクマは世界に8種類しかいない!? “クマ”とつくけどクマじゃない動物たち【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

数十年前に人間のせいで絶滅してしまったクマがいる!?【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

8種のうち2種もいる! 日本にいる野生のクマはどこにいる?【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

クマにもモーニングルーティンがある!? 季節によって変わるクマの生活【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

求人情報

介護職・ヘルパー/大阪府岸和田市にあるデイサービスでの介護

株式会社ベネッセキャリオス

勤務地:大阪府雇用形態:派遣社員給与:時給1,540円~1,640円スポンサー:求人ボックス

看護師長/療養型病院/年収550万円/土日祝休み/年休123日/駅徒歩1分

扇大橋病院

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:年収550万円スポンサー:求人ボックス

既存顧客の法人営業/商品案内やヒアリング・定期訪問等/年間休日123日

株式会社ダイゾー

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給22万円~40万円スポンサー:求人ボックス

ネットスーパーの配送ドライバー

サミットネットスーパー

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,500円スポンサー:求人ボックス

交通誘導警備員 経験者歓迎

株式会社NAKASU

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:日給1万3,100円スポンサー:求人ボックス

内装施工管理「リーダー候補」/大規模商業施設/年収450万円~裁量大

株式会社CSコーポレイション

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:年収450万円スポンサー:求人ボックス