渡り鳥と留鳥、DNAに刻まれた鳥の生き方の違い【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

年中同じ場所で暮らす「留鳥」と大移動する「渡り鳥」

DNAに刻まれた生きる知恵

春から夏にかけて、民家の軒下に巣をつくり子育てしている姿をよく見かけるツバメや、冬の湖に群れで姿を見せるオオハクチョウなど、季節ごとに見られる鳥の姿は印象的です。

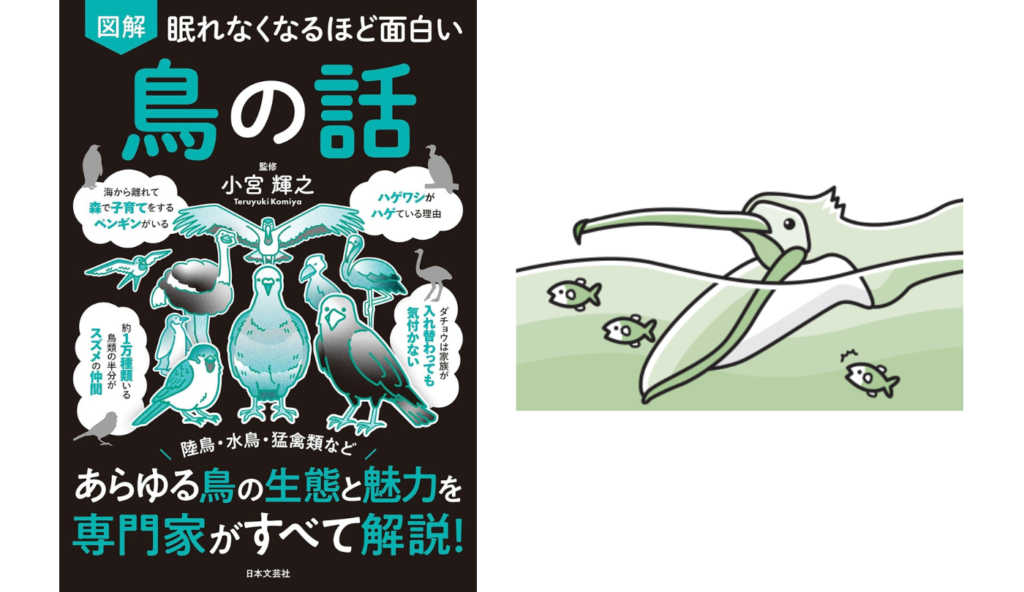

特定の季節にしか日本で見られない鳥がいますが、そのように季節ごとに海を越えて移動する鳥を「渡り鳥」といいます。ツバメのように春に日本へ帰ってきて子育てをし、秋には暖かい南の地域へ渡る鳥を「夏鳥」と呼び、北の地域で子育てをしてから子どもたちとともに日本にやってきて越冬する鳥を「冬鳥」と呼びます。

年2回の長距離飛行はたくさんのエネルギーを消費する過酷な旅ではありますが、それでもなぜ渡るのか。それは、寒くなると枯渇してしまうエサを求めて温暖な地域に移ったり、また天敵の少ない地域で安心して子育てしたりするなど、つまりは生きるための大移動なのです。

一方、スズメやキジバト、ハシブトガラスなど、日本国内で年中見られる鳥を「留鳥」といいます。また、ウグイスやヒヨドリなどは季節によって国内を移りすみますが、このような鳥は「漂鳥」と呼ばれています。

1年を通してその地域の環境変化に適応し続ける留鳥と、生きるために大移動をいとわない渡り鳥どちらにも違ったたくましさが備わっているのです。

日本で見られる鳥の渡り区分

日本で見られる鳥の渡り(移動)は、4タイプに分けられます。

留鳥・漂鳥

1年を通して日本で暮らす鳥を留鳥といい、日本国内の中で季節によって移動する鳥を漂鳥という。漂鳥には山地で子育てをし冬には平地で過ごす鳥や、北日本で子育てし、本州以南で越冬する鳥などがいる。

夏鳥

春から夏にかけて南の地域から日本へ帰ってきて子育てをし、秋には親鳥も子どもも海を渡り、暖かい地域で越冬する。

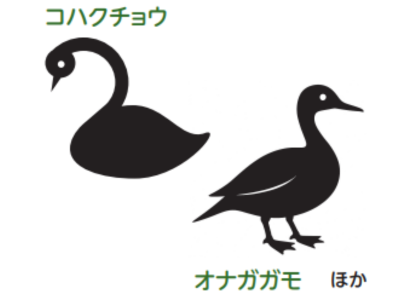

冬鳥

北の地域で子育てを終えたあとに、秋から冬にかけて日本で越冬するために子どもたちとやってくる。また春になると北の地域へと帰っていく。

旅鳥・迷鳥

北の地域で子育てをし、南の地域で越冬する旅の途中で日本に立ち寄る鳥を旅鳥という。春か秋、またはその両方に見ることができる。迷鳥は、本来は渡り経路でないはずなのに間違えてやってきてしまったり、台風に飛ばされてきた鳥をさす。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話』監修:小宮輝之

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話』

監修:小宮輝之

飼うこと、食べること、動物園・水族館・花鳥園などでの鑑賞、身近にいる野鳥など、寿命が長い上、インコやオウムなどは話したり、歌ったりとコミュニケーションもとれることから、日本には愛鳥家も多く鳥関連のイベントも定期的に開催されており、動物類のなかでもコアファンが多い生き物です。

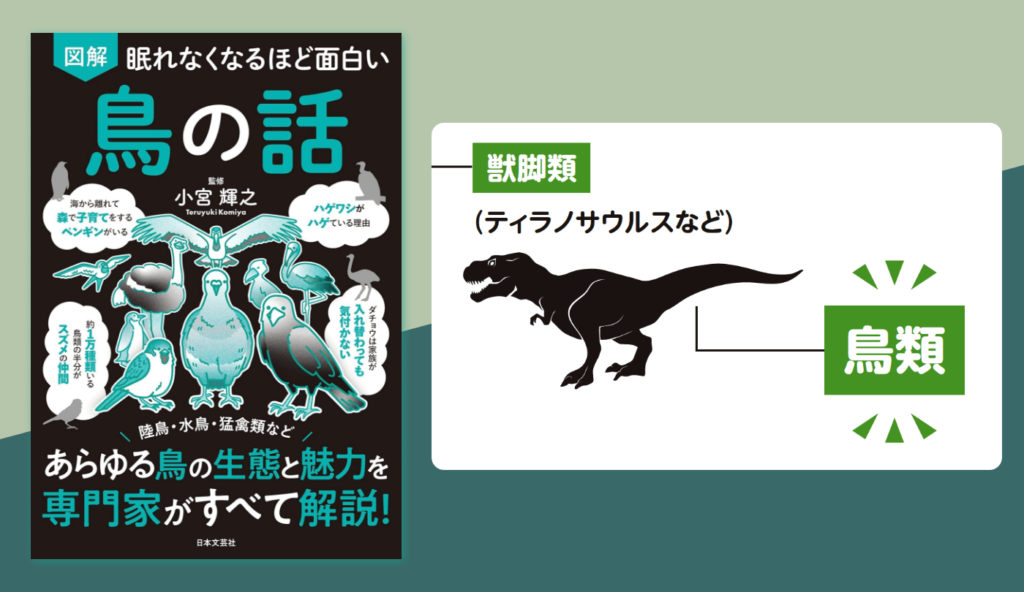

鳥類は恐竜時代から大量絶滅を唯一生き延びた動物のため、歴史も古く、進化の過程で飛ぶ・飛ばないをはじめ、大きさや形、色、生息地域も異なり、外見も内面も個性豊か。

社交性も高い上、カラスやオウムなどは知能も高く、行動学の観点でも面白い特徴が多く見られます。

「約1万種類いる鳥類の半分はスズメの仲間」

「鳥の祖先は、結局恐竜なの?」

「鳥に歯はない。くちばしは骨?角質?」

「カラスは家族のためなら、友情は簡単に裏切る」

「スグロミツドリは“右半身がオスで左半身がメス”」

「カメは万年、ツルは千年 ツルの本当の寿命は30年」

「おしどり夫婦の由来であるオシドリは普通に浮気する」

「ダチョウは家族が入れ替わっても気付かない」

「ハゲワシがハゲているのは、ちゃんとした理由がある」などなど

そんな鳥たちの意外な生態や知られざる雑学が詰まった子どもから大人まで幅広く楽しめる一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

鳥類の祖先は1億6000万年前に出現した! 鳥のルーツである古代生物とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

視力は人間の10倍もある!? 鳥が進化の過程で得た能力とは【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

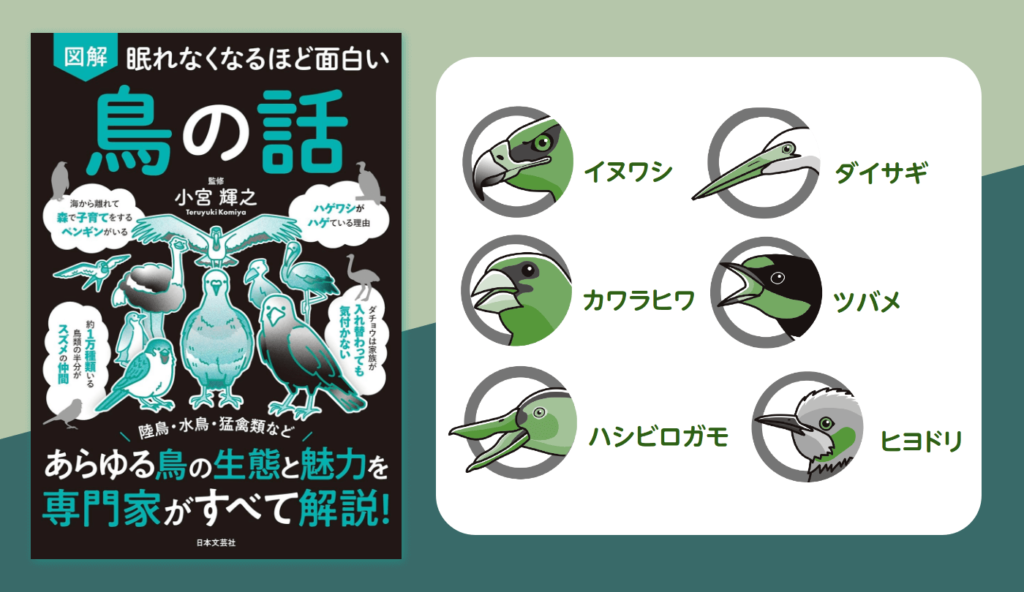

翼で広がった生息域! くちばしと足の形でわかる鳥の生態とは【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

昆虫も貝も全部丸飲みする鳥は”最強の消化器官”を持っている!?【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

鎌倉時代の武士に愛された「ウズラ」 ヒナを守る戦略とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

外にかけている人は窃盗にご注意! カラスはハンガーを巣づくりに使う!?【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

クジャクのきれいな飾り羽は「繁殖期が終わると全部抜ける」【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】