ダチョウやペンギンが“飛ぶこと”をやめた理由とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

生活環境に合わせて「飛ばないことを選んだ」鳥たち

「飛べない」のではなく「飛ばない」

鳥といえば「空を飛ぶ動物」というイメージが定着していますが、世界には飛ばないことを選んだ鳥たちも数多く存在します。こうした鳥たちは「飛べない」のではなく、「飛ぶ必要がなくなった」と考えられています。進化の過程で飛翔能力を手放す代わりに、地上や水中での生活に適応した能力を身につけてきたのです。

たとえば、ダチョウは地上で暮らすことに特化し、鳥類最大の体と発達した脚を手に入れました。その脚力は凄まじく、時速60kmで長時間走ることができるうえ、大きな眼で遠くの敵を察知することも可能。飛べない代わりに「走ること」にすべてをかけた鳥といえるでしょう。

一方、ペンギンは空を飛ぶ代わりに、水中で自在に動ける「泳ぐ翼」を発達させました。南極の氷原に生きるコウテイペンギンは、海から数十kmも離れた場所で子育てを行い、オスが極寒の中で卵を温め続けるなど、過酷な環境に見事に適応しています。中には森の中で子育てを行うペンギンもいて、敵を避けるための独自の戦略をとっています。

また、飛べないクイナの仲間であるヤンバルクイナは、飛ばない代わりに脳の大きさと知能を発達させたことが研究で示唆されています。飛翔能力を手放すことが、別の能力の進化を促す例ともいえるかもしれません。

飛ぶことをやめて独自の進化

【ダチョウ】走ることにすべてをかけた

平均時速60kmものスピードで、30分以上走り続けることができるダチョウ。20.0以上ともいわれる視力で遠くの敵も見逃さない。

【ペンギン】水中を“飛ぶように泳ぐ”鳥

まるで空を羽ばたくように翼を動かし、水中を颯爽と泳ぎ進む。極寒の地で命がけの子育てを行う種も。

【ヤンバルクイナ】飛ばない代わりに脳が発達?

日本の固有種であるヤンバルクイナは、飛ぶことができる他のクイナ類と比べて高い認知能力を持つ可能性が指摘されている。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話』監修:小宮輝之

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話』

監修:小宮輝之

飼うこと、食べること、動物園・水族館・花鳥園などでの鑑賞、身近にいる野鳥など、寿命が長い上、インコやオウムなどは話したり、歌ったりとコミュニケーションもとれることから、日本には愛鳥家も多く鳥関連のイベントも定期的に開催されており、動物類のなかでもコアファンが多い生き物です。

鳥類は恐竜時代から大量絶滅を唯一生き延びた動物のため、歴史も古く、進化の過程で飛ぶ・飛ばないをはじめ、大きさや形、色、生息地域も異なり、外見も内面も個性豊か。

社交性も高い上、カラスやオウムなどは知能も高く、行動学の観点でも面白い特徴が多く見られます。

「約1万種類いる鳥類の半分はスズメの仲間」

「鳥の祖先は、結局恐竜なの?」

「鳥に歯はない。くちばしは骨?角質?」

「カラスは家族のためなら、友情は簡単に裏切る」

「スグロミツドリは“右半身がオスで左半身がメス”」

「カメは万年、ツルは千年 ツルの本当の寿命は30年」

「おしどり夫婦の由来であるオシドリは普通に浮気する」

「ダチョウは家族が入れ替わっても気付かない」

「ハゲワシがハゲているのは、ちゃんとした理由がある」などなど

そんな鳥たちの意外な生態や知られざる雑学が詰まった子どもから大人まで幅広く楽しめる一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

托卵相手に見破られた過去も! カッコウは子育てを他の鳥に丸投げする!?【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

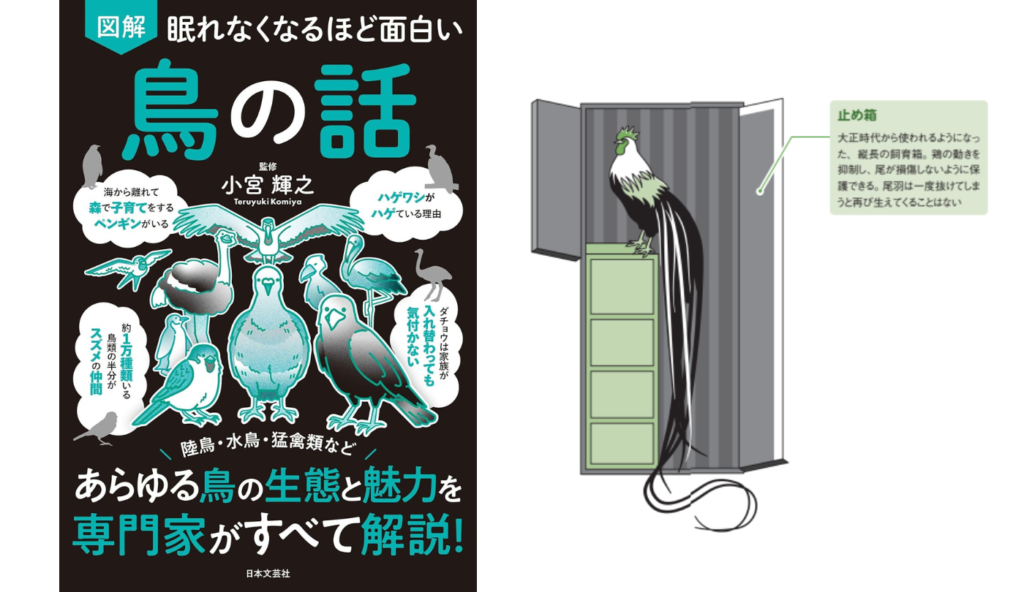

土佐で生まれた貴重なニワトリ「オナガドリ」の尾羽は最高13mもある!?【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

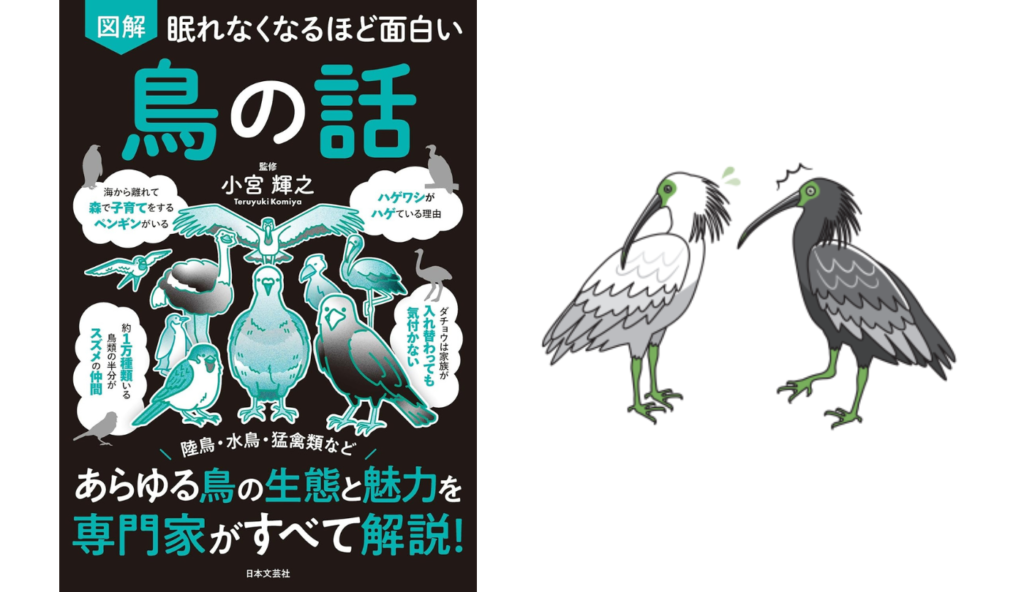

別の鳥だと思われていた!? トキの羽の色が変わる理由とは【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

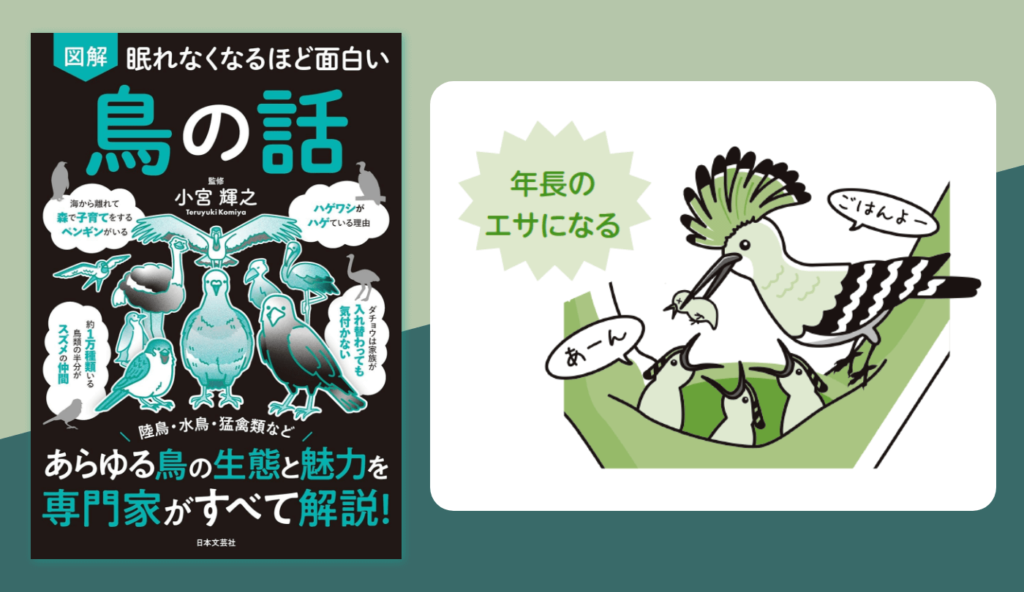

他に類を見ない生態! ヤツガシラはエサ用に子供を1羽多く産む!?【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

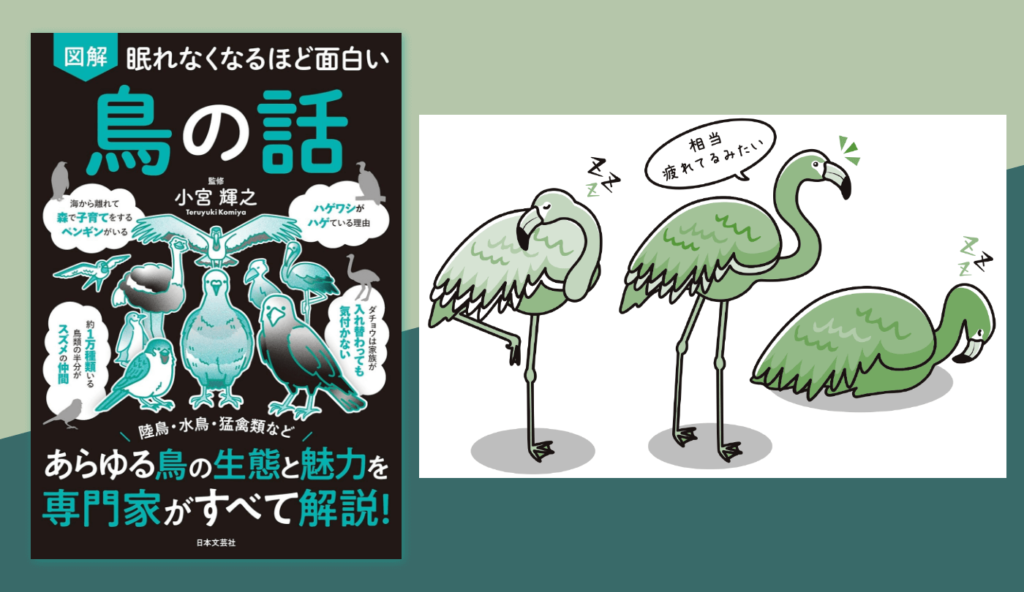

フラミンゴが片脚立ちで寝続ける理由とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

ハトやカラスなど…人間のそばに最も多い鳥「陸鳥」たちの生態とは【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

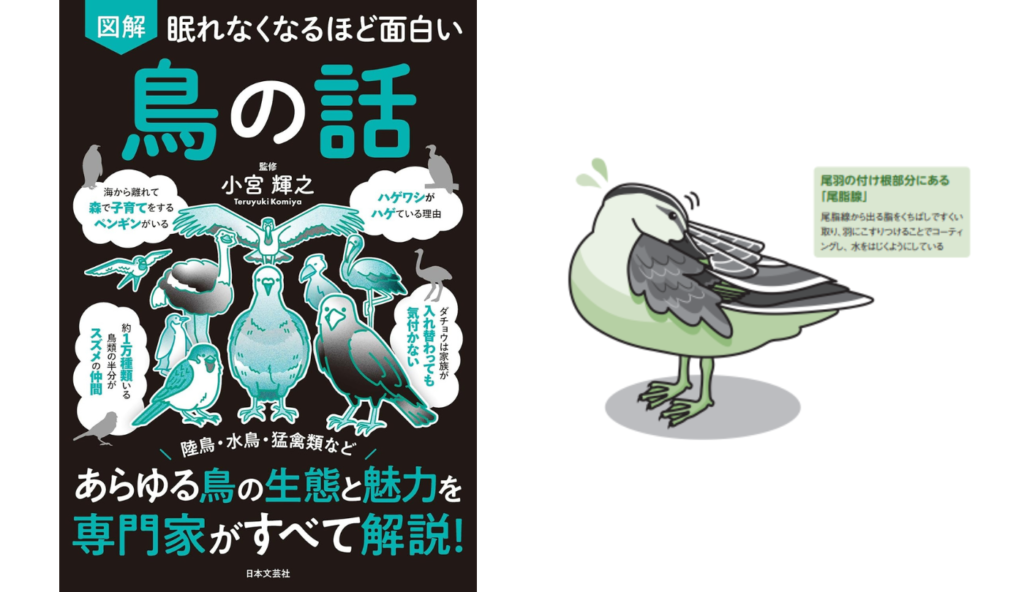

ずっと浮かび続ける鳥! カモの撥水加工技術とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

鳥はオスもミルクで子育てする!? 一部の鳥しか出せない特別なミルクとは【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

求人情報

退去立会スタッフ経験者歓迎/直行直帰OK・残業ほぼなし

株式会社デベロップ・マネジメント・ジャパン

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給21万円~24万円スポンサー:求人ボックス

観光バス運転手

商都交通株式会社

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給38万8,000円~スポンサー:求人ボックス

ワークマン直営店での店舗スタッフ

株式会社ワークマン

勤務地:福岡県 福岡市雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,100円スポンサー:求人ボックス

プラモデルの様な産業機械の設計スタッフ/フルオーダーメイドのものづくりで唯一無二の設計を追求します

株式会社高橋機械製作所

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給30万円~スポンサー:求人ボックス

未経験歓迎/年間休日120日/技術サービス総合職

西武消毒株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給24万2,200円~45万9,300円スポンサー:求人ボックス

タクシー運転手

立川観光自動車株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給20万9,652円~41万4,950円スポンサー:求人ボックス