ピラミッド建設はどうやって行われた?【眠れなくなるほど面白い 図解 古代エジプトの話】

ピラミッド建設はどうやって行われた?

石材はソリに載せ、傾斜路を使って運ぶ

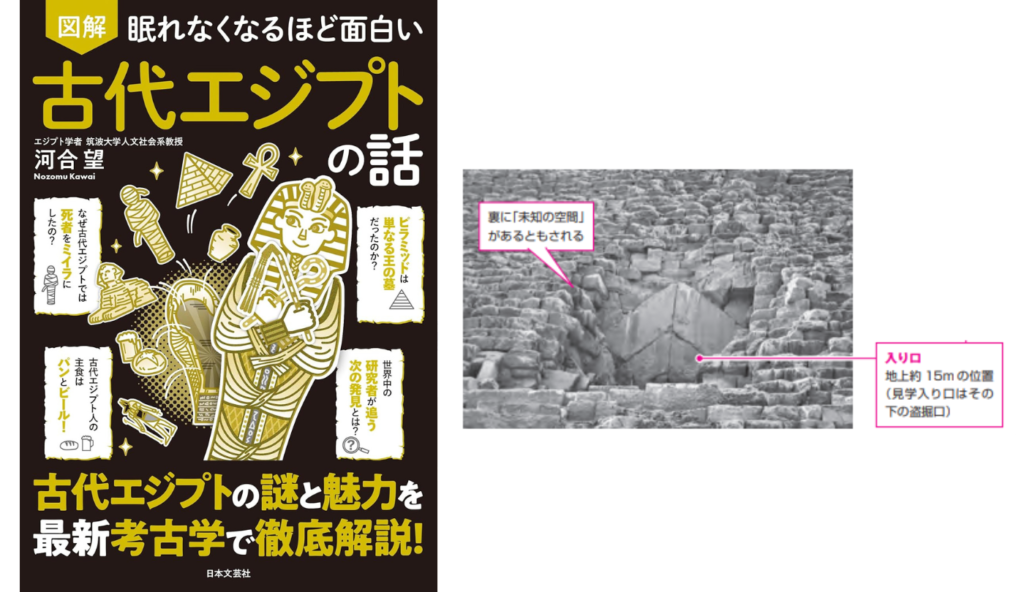

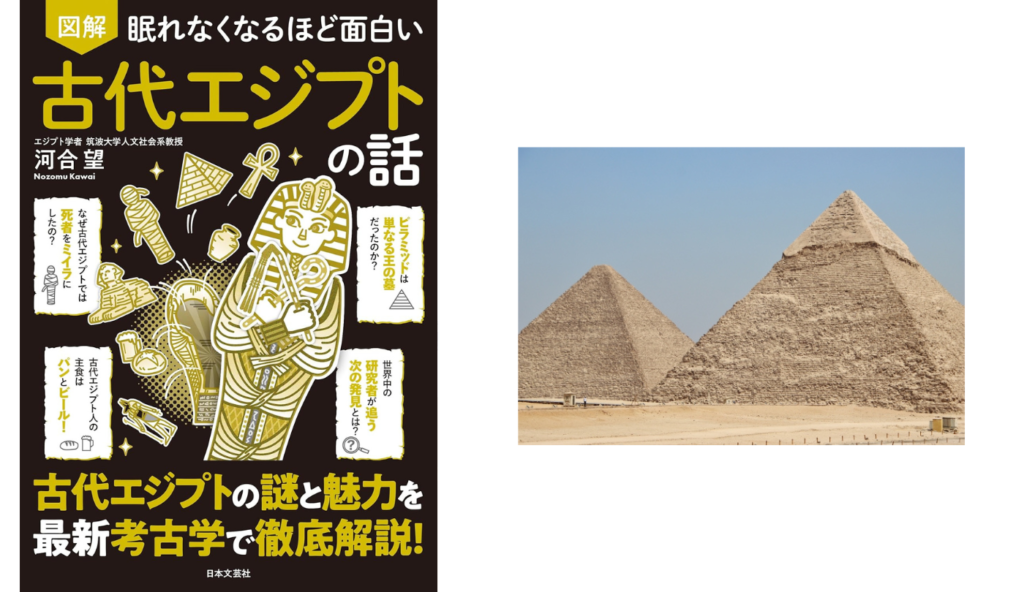

クフ王のピラミッドは、完成当時は高さ147m近く、底辺は約230mとされていました。その後、てっぺんのピラミディオンが欠落したため、現在の高さは約140mと低くなっています。建設には、1個2.5トンから15トンもの石のブロックが、300万個近く積み上げられていたとみられています。しかし、現代のような高度な技術も建設機械もない時代に、重たい石をどうやってその高さまで積み上げたのか、そもそも石は、どこから調達したのでしょう?

ピラミッドに使われている石は、エジプトに豊富な石灰岩です。メンフィスのネクロポリス(墓地)の地帯はギザをはじめ、石灰岩の岩盤の台地が広がっているので、石材には事欠かなかったことでしょう。ピラミッド内部には採石場からの石灰岩だけでなく、瓦礫や砂も詰められました。表面の化粧石用には、ナイル川東岸のトゥーラ産の良質な石灰岩が船で運ばれました。

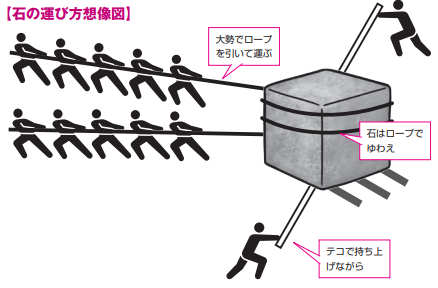

では、その重い石をどうやって運んだのか。ピラミッドの周辺には、採石場を含め、いくつかの傾斜路の跡が見つかっています。また、石面にテコを使ったとみられる痕跡もありました。これらのことから、切り出した石はロープで縛って、テコなどを使いながら、場所に合わせて設けられた傾斜路にコロ(丸太)などを敷いて、大勢で引っ張って運び上げたと推測されています。

ピラミッドの石材はどのように運んだ?

ピラミッドの石積みの方法は直線の傾斜路を運び上げたというのが定説だが、ジグザク、らせん、あるいは直線とらせん傾斜路の組み合わせを用いたという説も。

石の運び方想像図

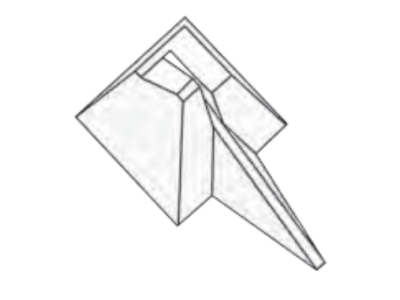

ジグザグ傾斜路

ピラミッドの1斜面をジグザクに上る傾斜路。材料が少なくてすみ、作業の負担も軽くなる

直線傾斜路

一つの斜面に食い込むような傾斜路。石積みが高くなるにつれ傾斜路も高くする

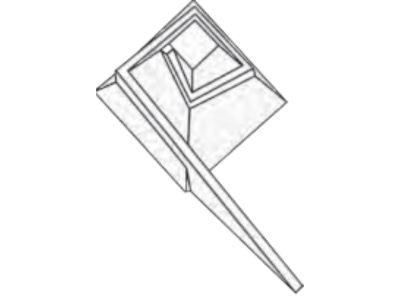

らせん傾斜路

ピラミッド全体に巻きつくようにつける傾斜路。傾斜がゆるやかで材料や労力が軽減される

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 古代エジプトの話』著:河合 望(エジプト学者・考古学者/筑波大学人文社会系教授)

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 古代エジプトの話』

著:河合 望(エジプト学者・考古学者/筑波大学人文社会系教授)

ピラミッドはなぜ造られたのか?

ミイラにはどんな技術が使われていたのか?

そして、古代エジプト人は何を考え、どんな毎日を送っていたのか――?

いまだ多くの謎に包まれ、世界中の人々を惹きつけてやまない古代エジプト文明。

本書では、最新の考古学研究に基づき、ピラミッド建築の真実、ミイラ作りの驚くべき技術、今なお世界中の研究者が追っている次なる謎など、古代エジプト文明にまつわるトピックをわかりやすく図解で解説します。

さらに、ピラミッドや神話だけにとどまらず、古代エジプト人の暮らしや信仰といった生活面にもフォーカス。

食事や住まい、労働の実態、信仰と死後の世界への考え方など、他の入門書ではなかなか触れられないテーマを、学術的裏づけとともに紹介。

最新CTスキャンで明らかになった新事実、多くの説が飛び交ってきたピラミッドの謎、そして文学や詩に込められた古代人の想いまで、読むほどに眠れなくなるほど面白い、古代エジプト入門にオススメの一冊です!

この記事のCategory

オススメ記事

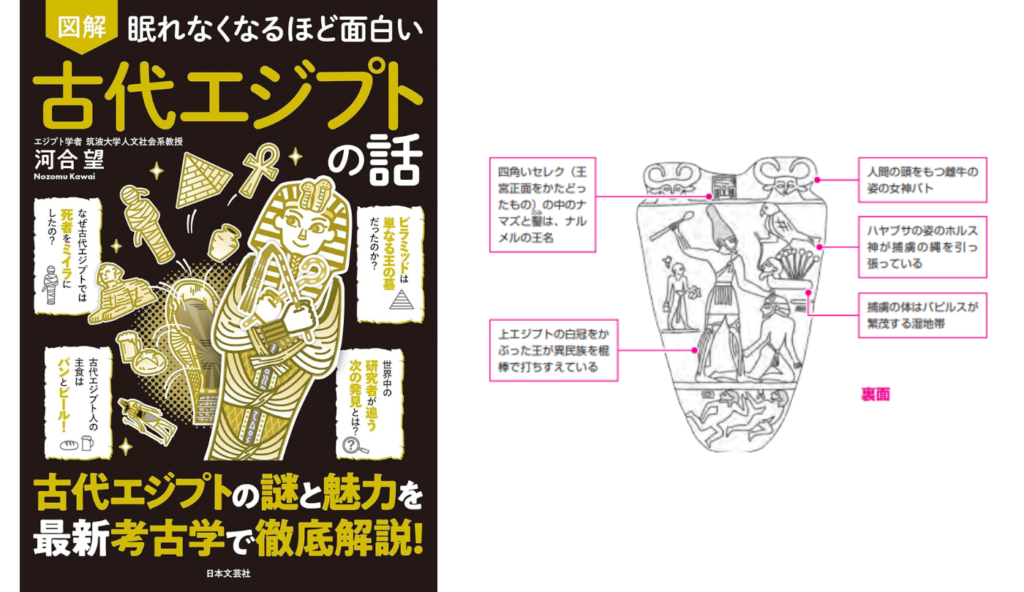

最初のファラオは誰だった?【眠れなくなるほど面白い 図解 古代エジプトの話】

ピラミッドの内部構造はどうなっている?【眠れなくなるほど面白い 図解 古代エジプトの話】

なぜ古代エジプトでは動物の姿をした神が多い?【眠れなくなるほど面白い 図解 古代エジプトの話】

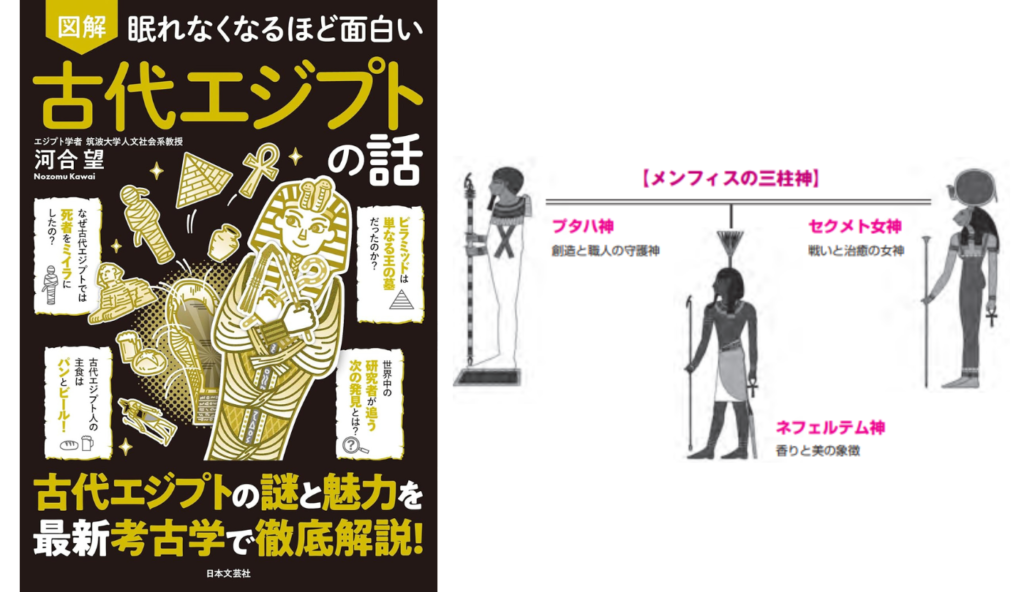

地域的な神から国家的な神までいた【眠れなくなるほど面白い 図解 古代エジプトの話】

ピラミッドはなぜ建てられた?【眠れなくなるほど面白い 図解 古代エジプトの話】

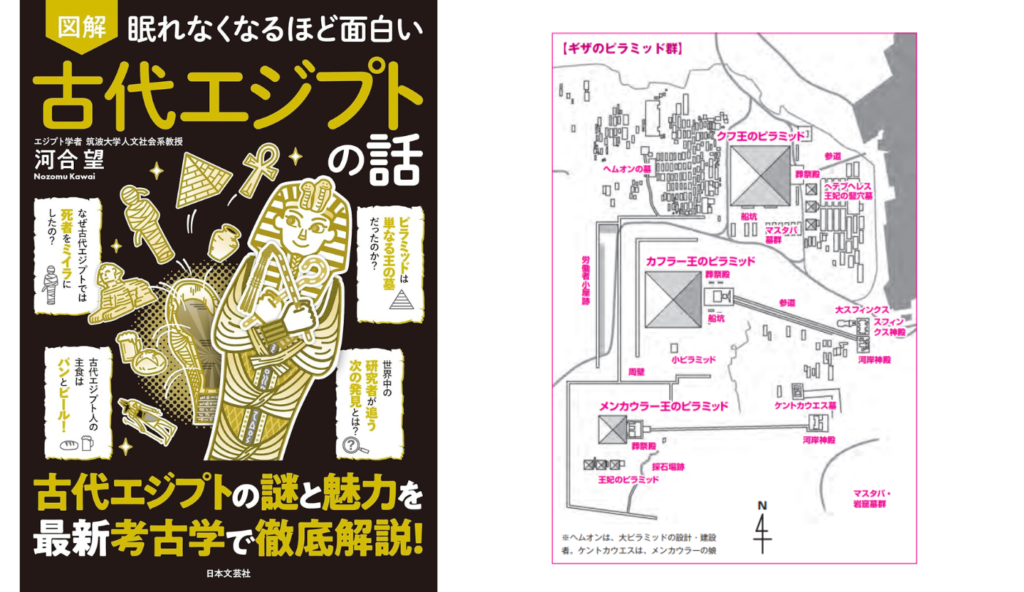

有名な「ギザの三大ピラミッド」は三つとも特徴が異なる【眠れなくなるほど面白い 図解 古代エジプトの話】

神に仕える「神官」はどんなことをしていた?【眠れなくなるほど面白い 図解 古代エジプトの話】

古代エジプトの歴史は3000年!【眠れなくなるほど面白い 図解 古代エジプトの話】

求人情報

小型モーター等電気電子部品のルート営業

三田電業株式会社

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給22万円~35万円スポンサー:求人ボックス

ショートステイの介護職員

社会福祉法人松壽会

勤務地:愛知県雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,160円~1,220円スポンサー:求人ボックス

オフィス移転営業/未経験から年収1000万/平均残業20時間/担当企業の未来を一緒に描くプロへ

VSGクリアビジョン株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:年収420万円~1,000万円スポンサー:求人ボックス

金型メンテナンス作業

大陽ステンレススプリング株式会社

勤務地:東京都雇用形態:契約社員給与:月給20万800円~スポンサー:求人ボックス

耳鼻咽喉科の受付医療事務

砂町耳鼻咽喉科

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給23万円~スポンサー:求人ボックス

とび・土工現場作業員/月給32.5万円以上/残業ほぼなし&ボーナス年3回! 安定して働きたい方はぜひ

株式会社英

勤務地:福岡県 福岡市雇用形態:正社員給与:月給32万5,000円~スポンサー:求人ボックス