相手のエラーを期待した「ゴロ打ち」で大会を勝ち上がれる?【高校野球から逆算した少年野球デキる選手を育てる方法】

【習得レベル:★☆☆☆☆】

<転がせば何かが起きる?>

学童野球のとある練習試合を見ていました。終盤1点を追いかけるチームが二死2塁、一打同点の場面でバッターが初球を打ち上げてセンターフライ。スリーアウトチェンジになりました。

アウトにはなりましたが、ヒットになるかどうか紙一重のインパクトで悪くない打席だったと私は思いました。

ですが、ベンチの監督からはこんな大きな声が飛んでいました。

「なんで転がさないんだよ!」

子ども達にゴロを転がすことを求る指導者は多いと思います。その理由として考えられるのは以下のようなことではないでしょうか?

・フライ:捕球するだけでアウトになる

・ゴロ:捕球、送球、そして送球の捕球という3つの工程でアウトになる

つまり「なんで転がさないんだよ!」→「転がせば何かが起きるかもしれないだろ!」という事ですね。

確かにこの場面、転がしていたら相手がエラーをしたかもしれません。

ですが、私は勝利を求めるからこそ、エラーを誘うためのゴロ打ちは止めたほうが良いと考えています(そもそもですが、相手ピッチャーとの力量差が大きい選手が打席に立った場合、転がすことや打ち分けること自体が難しいと思います)。

勝利を求めるということは、大会などで上位に勝ち上がりたいということ。果たして、上位に進出するチームがいくら小学生といえど、そう簡単にエラーしてくれるでしょうか?

私は学童野球の大会などを観戦することがありますが、上位に進出するチームであればあるほど、そのチームの守備の上手さに感心します。勝ちを求めるためには、その守備を超えた打球が必要になるはずです。

こういうことを書くと「でも下位打線の子や非力な子はゴロを打つべきでしょ!」という声が聞こえてきそうです。

「非力」という定義がどの程度で何を指すのかが曖昧なので難しいところですが、私ならば練習で内野の頭を越える打球が打てるのであれば、しっかりとしたインパクトの強いスイングを心がけるべきだと思います。結果としてゴロの打球であっても、その選手にとって最大の打球速度であれば、間を抜ける可能性が高くなるからです。

出塁の確率を高めることを考えるのであれば、バント(塁線に止めるバントや野手の間に強く転がすバントなど戦略的なセーフティバント)やスラップ(走り打ち)など、フルスイングとは別に意図的に日頃から練習させるのも良いと思います。私はゴロ打ちはさせるべきではないと思っていますが、練習した成果を発揮するこういった意図的なプレーは決して否定しません。

最初から「非力」だからという理由で転がすことだけを強要するのであれば、それは成長の阻害要因となってしまうと思います。

<まずはしっかりとフルスイングで打つ>

相手のミスを期待して子どもにゴロを打たせるというのは、先ほど述べた通り、勝ち上がるための勝利には繋がりません。実は勝ちにいっているのではなく、自分の打撃における指導力の無さを子どもの責任にして押し付けているだけではないでしょうか?

もちろん、エンドランやバスターなど、様々な戦術で戦略的にゴロを打たないとならない場面は存在します。年齢が上がるごとに追い込まれてからミートに徹することが必要となったり、犠牲フライ(外野フライ)を求められる場面もあります。

ですがその前に、まずはしっかりとフルスイングで打つことが基本になります。打つしかない場面では子どもに思いっきり打たせてあげて欲しいなと思います。

勝ちを目指すからこそ、相手のミスを期待する打撃をするのではなく、しっかりとした打撃力を磨くことが大切です。

まずはフルスイング。それができるようになったら様々な場面に応じて、柔軟に打ち分けられるように練習していきたいですね。

<元高校野球監督からのアドバイス>

ゴロやフライを打ち分けるのではなく「低い弾道」と「高い弾道」を意識してほしいと伝えています。もちろん、できる限りの意識や技術は必要ですが、円筒状のバットで球体であるボールを打つわけですから、打球がゴロになるかフライになるかはほんのミリ単位ズレてしまえば、どちらにも転ぶ結果論だと思っています。

具体例で出した先述のケースも紙一重のケースでした。できる限り可能性を高める練習をしていきたいですね。

(記事提供:ヤキュイク)

著:伊豆原真人

この記事のCategory

オススメ記事

素振りは「イメージトレーニング」【高校野球から逆算した少年野球デキる選手を育てる方法】

小さな子どもが「ボールを投げる」ということを改めて考えてみる【高校野球から逆算した少年野球デキる選手を育てる方法】

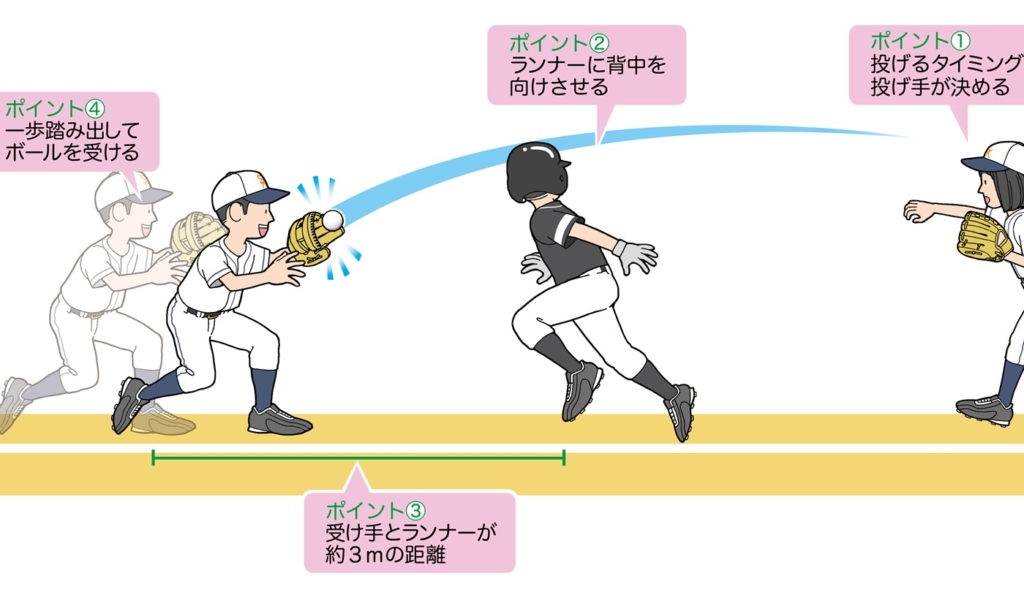

ランダウンプレーの応用:ランナーが複数いる場合【高校野球から逆算した少年野球デキる選手を育てる方法】

ランダウンプレーの基本:ルールを決めよう【高校野球から逆算した少年野球デキる選手を育てる方法】

×NG:バントが上手になれば打つのもウマくなる【そのコーチの教え、本当に正しいの? 少年野球 ワンランク上の選手になるための新常識52】

×NG:長い距離を走りこんで、下半身を強くしよう!【そのコーチの教え、本当に正しいの? 少年野球 ワンランク上の選手になるための新常識52】

スコアブックをつける5つのメリットとは?【少年野球 スコアのつけ方/NPB監修】

試合中、プロ野球公式記録員は何を見ているのか?【スコアラー豆知識/NPB監修】

求人情報

生活支援員/賞与あり/居宅系サービス 障害分野

特定非営利活動法人こより こより朝宮

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給25万円スポンサー:求人ボックス

正看護師・日勤のみ/手術室における看護業務全般/年間休日120日以上

医療法人高遼会 高遼会病院

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給24万5,000円~44万円スポンサー:求人ボックス

未経験・新卒OK!歯科医師/年休130日/賞与年2回/残業なし

アクロスデンタルオフィス

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給55万円~80万円スポンサー:求人ボックス

アニメの制作進行

株式会社YAMATOWORKS

勤務地:東京都雇用形態:業務委託給与:固定報酬22万円~スポンサー:求人ボックス

警備員/マンション・戸建建築現場での車両及び歩行者誘導

有限会社近畿セイフティガード

勤務地:大阪府雇用形態:アルバイト・パート給与:日給1万円~スポンサー:求人ボックス

ラーメン店の店舗スタッフ/研修充実で安心スタート/着実に成長できるキャリアアップ環境

ディックス・エイチシーズ株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給30万円~38万1,000円スポンサー:求人ボックス