神が依る桜で運気アップ!お花見【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

3月下旬~4月上旬|神が依る桜で運気アップ!お花見

平安貴族も江戸庶民も満開の桜の下で宴会。今も続くお花見の風情です。

桜の開花予想から満開までが連日ニュースで報道されるほど、桜の開花はかなり重要な関心事となります。桜の開花が宣言されると今度は満開予想に続き、北上する桜前線を追います。それほど、日本人にとって特別な花である桜。

日本最古の歌集『万葉集』にも桜の美しさを詠んだ歌が納められ、奈良~平安時代には桜は人々を魅了する花だったことがうかがわれます。しかし花見が広く庶民の楽しみとなったのは、江戸時代になってから。八代将軍・徳川吉宗が飛鳥山(現在の北区)や隅田川の土手(墨田区)などに桜を植樹し、江戸庶民たちが弁当持参で花見に出かけ宴会を楽しむようになりました。桜の代名詞であるソメイヨシノや、花見団子が登場したのもこの頃といわれています。

一方農民たちの間では、春の農作業の前に田の神様を迎える花見が古くから行なわれていました。春に山から降りてくる神様が田の神様となり、桜に依ると考えられていたからです。桜の「サ」は田の神様を、「クラ」は神様の座る場所の「御座」を意味し、桜は神様の依りしろとされました。花の咲き具合でその年の稲の豊作を占い、満開の桜に豊作を祈願しました。農民にとっての花見は、稲の実り具合に関わる大切な年中儀礼だったのです。そしてこれこそが、花見をするルーツともいわれます。

桜の季節にはぜひとも花見をしてその年の吉凶を占い、運気アップにつなげましょう!

豆知識

アマテラスオオミカミの孫で神武天皇の曾祖父ニニギノミコトが、美しくはかない命の桜の神コノハナサクヤ姫と、岩の神で永遠の命を持つが醜い姿の姉のうち、美しいコノハナサクヤ姫を選んだがために人の寿命は短くなったというお話。『古事記』にある桜にまつわる神話です。

桜の語源と3つの説

「桜」の語源には諸説ありますが、代表的なものが以下の3つ。美しいだけではなく、どこか「謎」を秘めた桜の名前の由来です。

①「田の神(サ)」の「座(クラ)」説

冬の間は山にいた田の神様が、春に里に降りて桜の木に座すと考えられていました。農民たちは桜の木の下で宴会をして根元にお酒をまき、手折った桜の枝を庭や田の水口に立てて、木に宿る「山の神」を「田の神」として降ろしたといわれています。

これを「サオリ」といいます。

②「コノハナサクヤ姫」説

コノハナサクヤヒメの「サクヤ」が転じたという説。コノハナサクヤヒメは『日本神話古事記』や『日本書紀』などに登場する桜のように美しく、はかない命の女神。日本の山の神の総元締め・オオヤマヅミの娘とされています。

③「咲く」の複数形「ら」をつけた説

「ら」の接尾語は通常、名詞、代名詞、形容詞につくものであって、「咲く」という動詞にはつかないのでは、という疑問もあるようです。また桜のことではなく、元来は花の密生する植物全体を指したともいわれます。

運気UP!!

●神の依る桜にパワーをもらう!

●神の木を愛でて災厄を祓う!

●満開の桜は豊作のシルシ!

関東は「長命寺」、関西は「道明寺」

長命寺は小麦粉を薄く焼いた皮で餡を巻いた関東の桜餅。道明寺は、もち米を荒めに砕いた道明寺粉で作った餅で餡を包んだ関西の桜餅。どちらも塩漬けの桜の葉で包まれています。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり』監修:千葉 公慈

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり』

監修:千葉 公慈

「運気を上げる」をキーワードに、「春」「夏」「秋」「冬」の1年を通して行われる暮らしの中のしきたりと、成長や長寿などを祝う「通過儀礼」のしきたり、結婚や葬式などにまつわる「冠婚葬祭」のしきたりを解説していきます。

また、しきたりの「そもそも」と、古来より受け継がれてきたしきたりの変化、地域による違いの理由、慶事と弔事のしきたりに分け、「しきたり七不思議」的な視点でしきたりへの読者の興味を喚起します。日本のしきたりを図解でわかりやすく紹介。

この記事のCategory

オススメ記事

お酒を飲みながらでも内臓脂肪を減らすコツ【眠れなくなるほど面白い 図解 内臓脂肪の話】

シメのラーメンが命取りに!【眠れなくなるほど面白い 図解 内臓脂肪の話】

健康診断1週間前プログラム 生活習慣編【眠れなくなるほど面白い 図解 内臓脂肪の話】

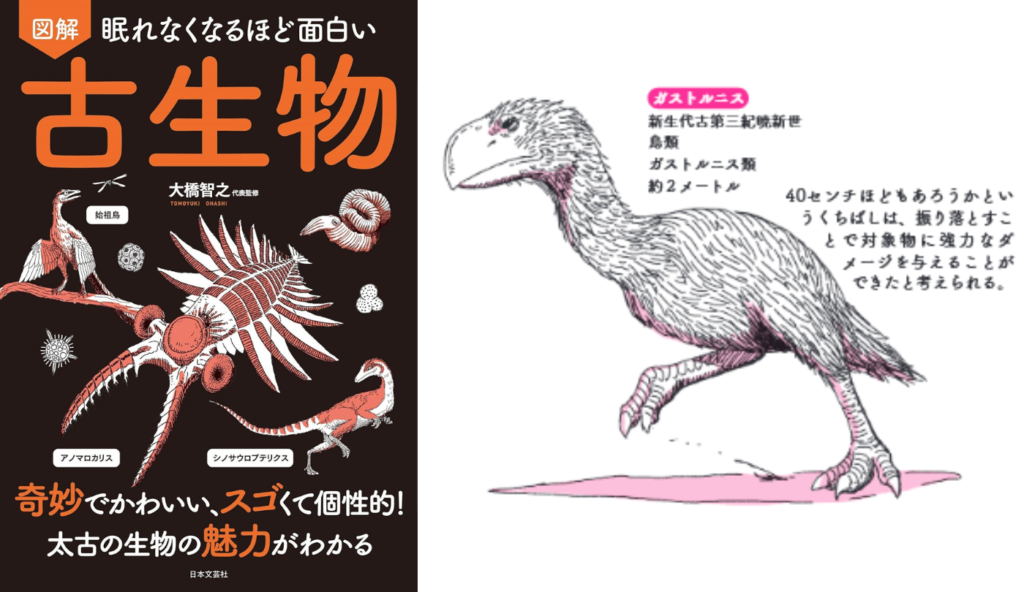

ゲームキャラに似た絶滅した飛べない鳥「ガストルニス」とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 古生物の話】

ヘルシーなしきたり 七草がゆ【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

邪気を祓って立身出世!端午の節句【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

愛の伝説でラブ運アップ!? “七夕”【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

先祖の霊の道しるべ「迎え火」と「送り火」【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

求人情報

4tルート配送ドライバー/運転手/4tドライバー/日勤のみ/中型ドライバー/未経験者歓迎

株式会社和幸流通サービス

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給26万円~35万円スポンサー:求人ボックス

タクシードライバー/<<<管理者も積極採用中!!!>>>詳しくはお気軽にお問い合わせください!!「働きやすさ」ここにあり!!!

エミタスタクシー東京株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給60万円~スポンサー:求人ボックス

鉛合金製造スタッフ

株式会社大阪鉛錫精錬所

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給21万円~30万円スポンサー:求人ボックス

ホンダ正規店の新車営業/新規開拓なしの100%反響/月30万の歩合を獲得する先輩も

ホンダカーズ西大阪株式会社

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給23万円~28万円スポンサー:求人ボックス

地元密着型サイクルショップでの接客スタッフ/”接客好き”から”接客&職場好き”に!/9割が未経験スタート/転勤なし

DAIWA CYCLE株式会社

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給22万7,036円~30万円スポンサー:求人ボックス

「マネジメント経験必須/年数・人数不問」クリーニング店の店舗スタッフ/店長候補/未経験OK/ブランク・第二新卒歓迎/賞与あり

株式会社和光

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:年収400万円~500万円スポンサー:求人ボックス