神様へのお供え物だったお中元【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

7月1日~8月15日|神様へのお供え物だったお中元

もともと中元とは神様にお供えをしてつぐないをする日だった!

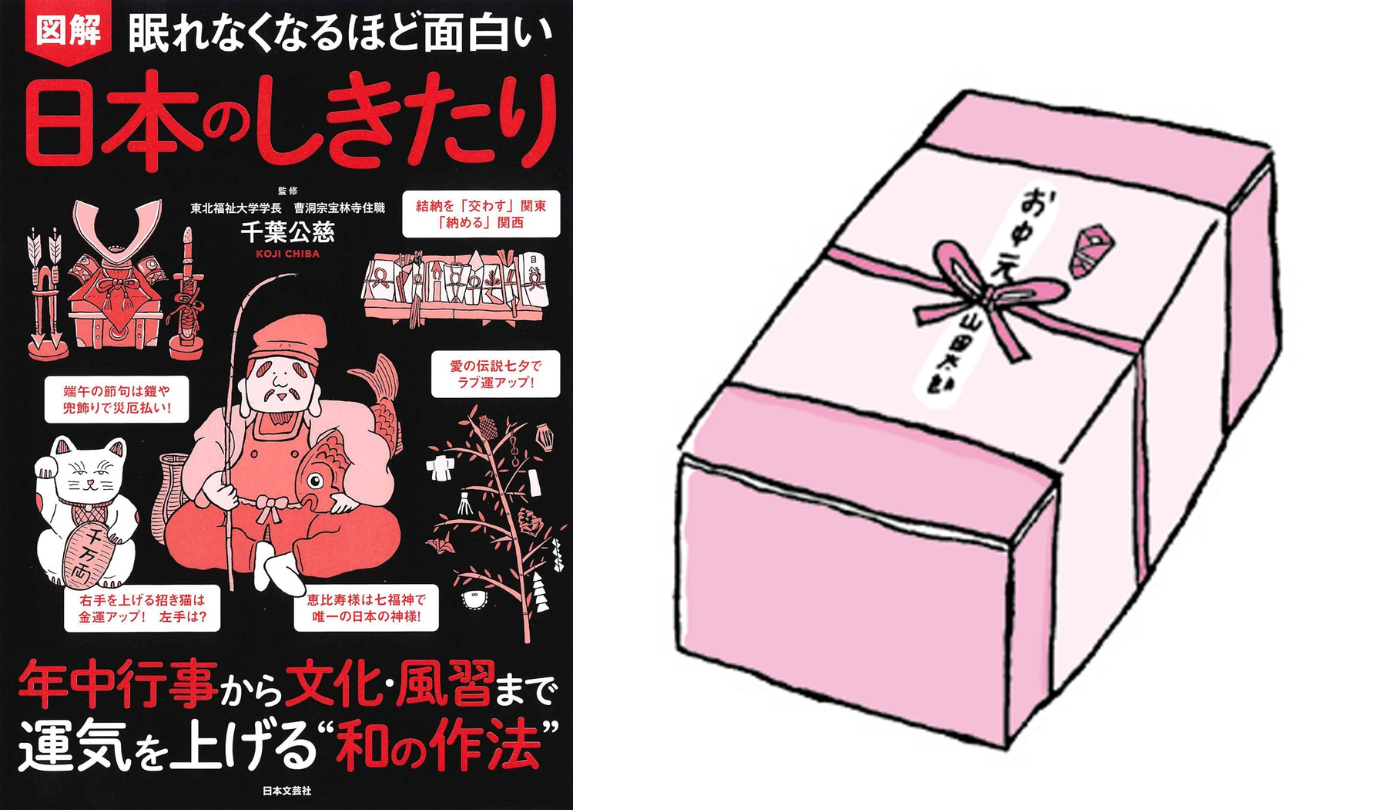

日頃の感謝と夏のごあいさつを兼ねた「お中元」は、中国発祥の宗教「道教」で教える「三元節」が由来です。三元説とは旧暦1月15日の「上元」、7月15日の「中元」、10月15日の「下元」をいい、これらの日には神にお供え物をしてお祝いを行なっていました。とくに中元の日には贖罪の意味を込めて、庭で火を焚く習慣もあったようです。

この習慣が日本に伝わると、お盆と重なる時期でもあることから、先祖への供養という意味合いが強くなり、やがてお世話になった人や親戚に贈り物をするという習慣に変化したといわれています。贈るものも当初は先祖へのお供え物として、小麦粉、白米、そうめんなどの麺類、菓子や果物などの食品が多く、新盆の家には線香や提灯が届けられていました。

一般的に、お中元を贈る時期は7月初めから15日頃とされています。15日を過ぎると、お中元ではなく「暑中見舞い」とし、8月8日頃の立秋が過ぎれば「残暑見舞い」とします。ただ、地域によっては8月15日までをお中元の時期とするところもあるので、贈り先を考えて、お中元にするのか暑中見舞いにするのかを決めたほうがいいでしょう。

近年はデパートなどから配達してもらうことの多いお中元ですが、できる限り相手の顔を見ながら手渡したいものです。そうすることで、より贈る側の感謝の気持ちが伝わります。

豆知識

お中元を贈る相手が喪中の場合、お中元を贈ってOK? 答えはイエスです。しかし、熨斗紙は一般的に使われる紅白の水引は避け、白無地の奉書紙や白短冊で表書きには「御中元」と記します。また期間もポイントで、四十九日が過ぎてから贈ります。待つことで時期がずれた場合は「暑中御見舞い」「残暑御見舞い」で。

お中元の由来

中元は中国道教の三元節のひとつで、この日に寺院などで仏事が行なわれました。そうめんや白米、小麦粉などの穀類、菓子や果物などを供えました。

三元節

上元:1月15日、中元:7月15日、下元:10月15日→神様に供物を献上して罪滅ぼしをするならわし

→日本に伝わり、贖罪から感謝とお祝いの意味へと変化→明治時代にお世話になった人に品物を贈るようになる 中元+お盆+お中元に!

お中元を贈る時期

地域によってお中元の時期が異なります。

●北海道:7月15日~8月15日

●東北・関東:7月1~15日

●北陸:7月1日~15日(地区による)

●東海・関西・中国・四国:7月15日~8月15日

●九州:8月1~15日

●沖縄:毎年異なる(旧暦のお盆)

贈る時期が過ぎてしまったら…

- 7月15日を過ぎてしまったら「暑中御見舞い」で送ります。

- 8月8日頃の立秋を過ぎたら「残暑御見舞い」になります。

- 相手が目上なら「暑中御伺」「残暑御伺」に。

●感謝の気持ちが運を上げる

●贈られた人も運気アップ!

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり』監修:千葉 公慈

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり』

監修:千葉 公慈

「運気を上げる」をキーワードに、「春」「夏」「秋」「冬」の1年を通して行われる暮らしの中のしきたりと、成長や長寿などを祝う「通過儀礼」のしきたり、結婚や葬式などにまつわる「冠婚葬祭」のしきたりを解説していきます。

また、しきたりの「そもそも」と、古来より受け継がれてきたしきたりの変化、地域による違いの理由、慶事と弔事のしきたりに分け、「しきたり七不思議」的な視点でしきたりへの読者の興味を喚起します。日本のしきたりを図解でわかりやすく紹介。

この記事のCategory

オススメ記事

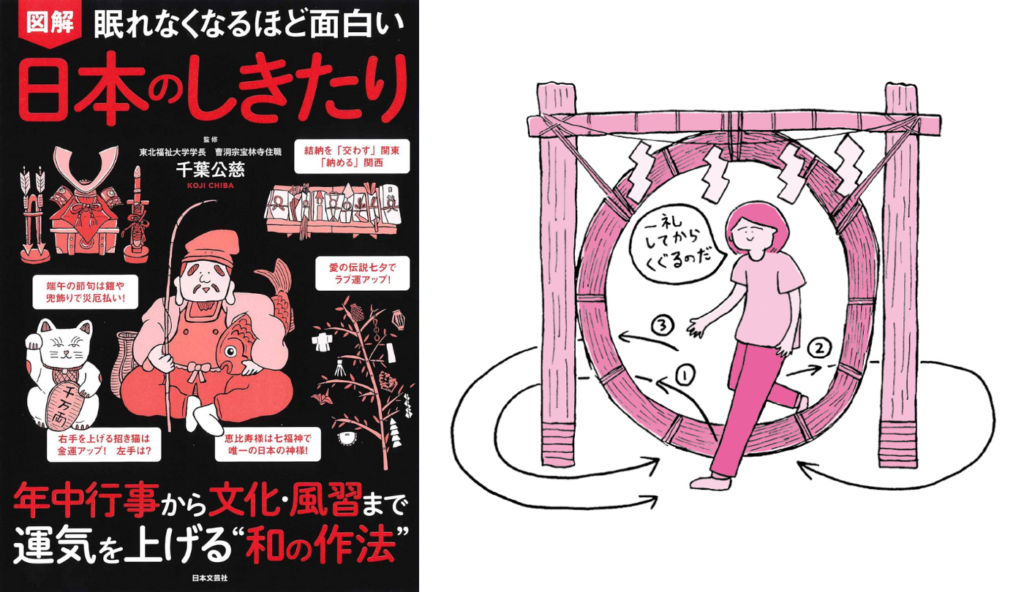

半年分の災厄を祓う夏越の祓【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

山の霊験にあやかる山開き【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

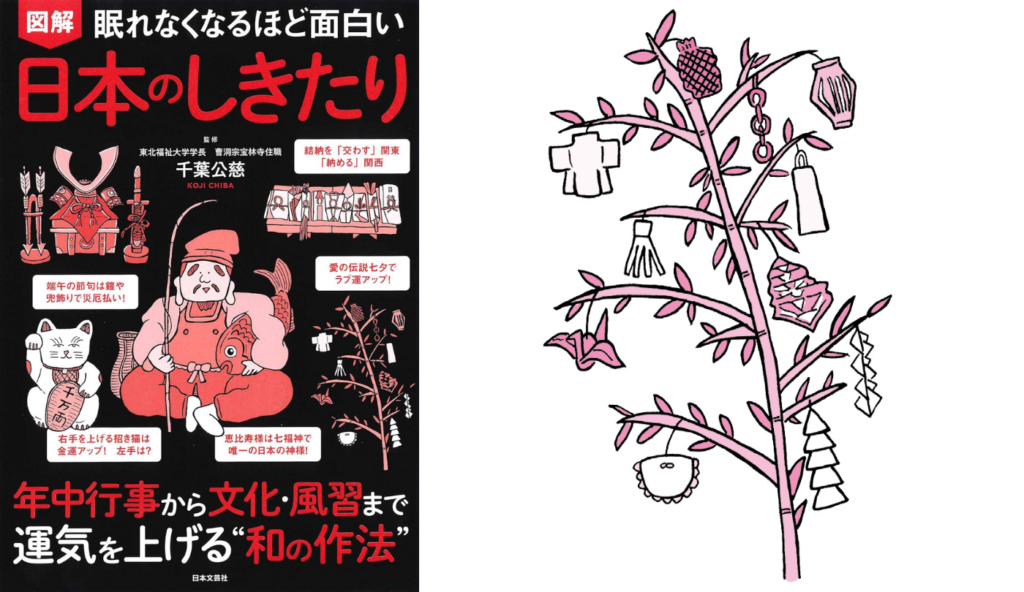

愛の伝説でラブ運アップ!? “七夕”【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

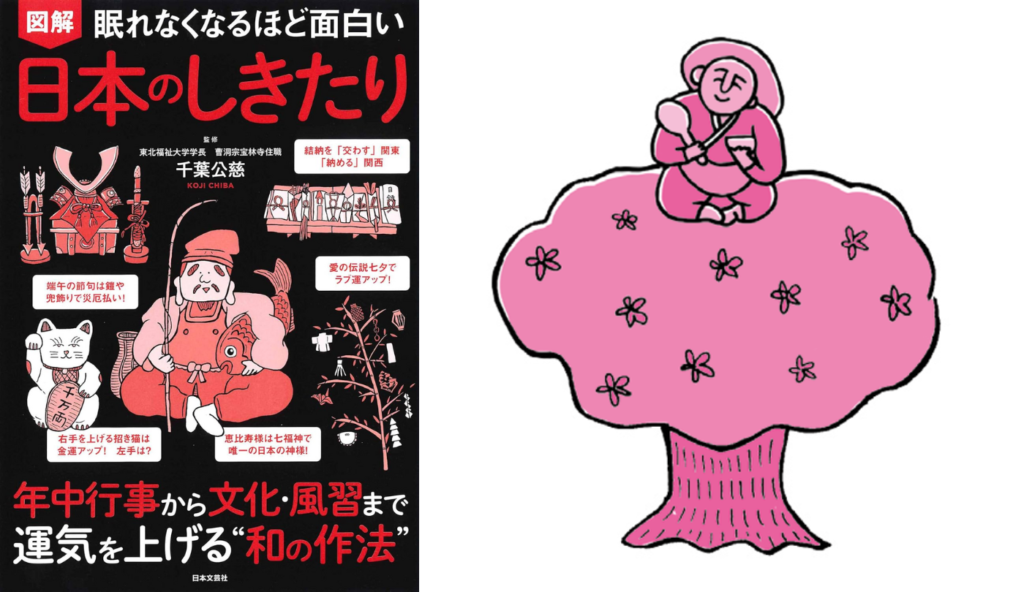

神が依る桜で運気アップ!お花見【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

邪気を祓って立身出世!端午の節句【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

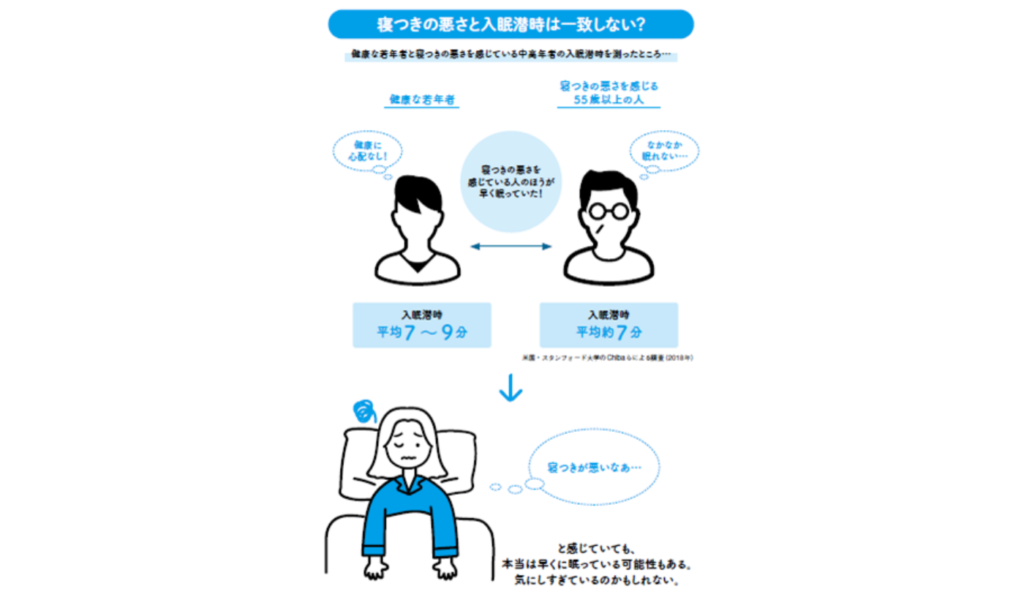

「寝つきが悪い」は思い込み!眠れない時の本人の体感と実際の長さのズレとは?【眠れなくなるほど面白い 図解 睡眠の話】

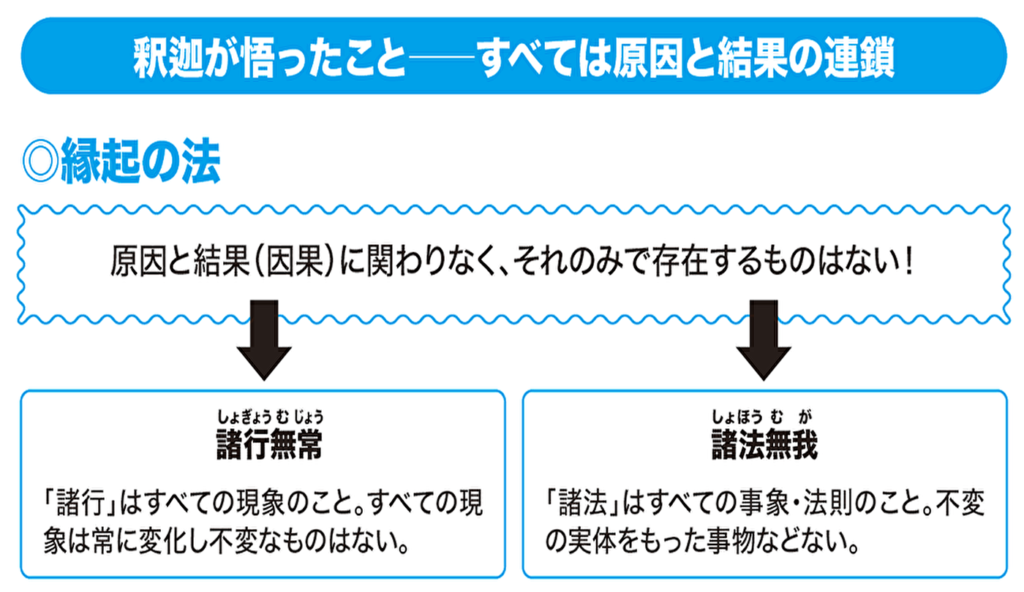

釈迦(お釈迦様)が説いた教えとは?『縁起の法』と『諸行無常』の本質を解説【眠れなくなるほど面白い 図解 仏教】

「動く遺伝子」はトウモロコシの色で発見?【眠れなくなるほど面白い 図解 植物の話】

求人情報

製造スタッフ

株式会社オーアンドケー

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給22万9,600円~スポンサー:求人ボックス

総合職/営業、配達、梱包

セリアート株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給21万2,900円~スポンサー:求人ボックス

新聞販売店でのエリアマネージャー

朝日新聞サービスアンカー ASA吹田

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給25万円~スポンサー:求人ボックス

ナイトレジャー専門サイトの広告提案営業/20代・30代社員活躍中/未経験OK/1年目から年収400万可

インサイド・アウトグループ

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給32万3,600円~スポンサー:求人ボックス

放課後等デイサービスの保育士/東大阪市高井田西/放課後等デイサービスの保育士を募集中/1日4時間〜/週2日〜OK

放課後等デイサービス レスト

勤務地:大阪府雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,250円~1,300円スポンサー:求人ボックス

30代で年収1000万円

株式会社鍵屋

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給21万円~スポンサー:求人ボックス