先祖の霊の道しるべ「迎え火」と「送り火」【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

「迎え火」は、先祖の霊が迷わないように焚く最初のおもてなし。お盆の最終日には京都の山々に大きな「送り火」が焚かれるなど、盛大に見送る行事もあります。また、この迎え火や送り火が花火大会のルーツになったという説もあります。

迎え火

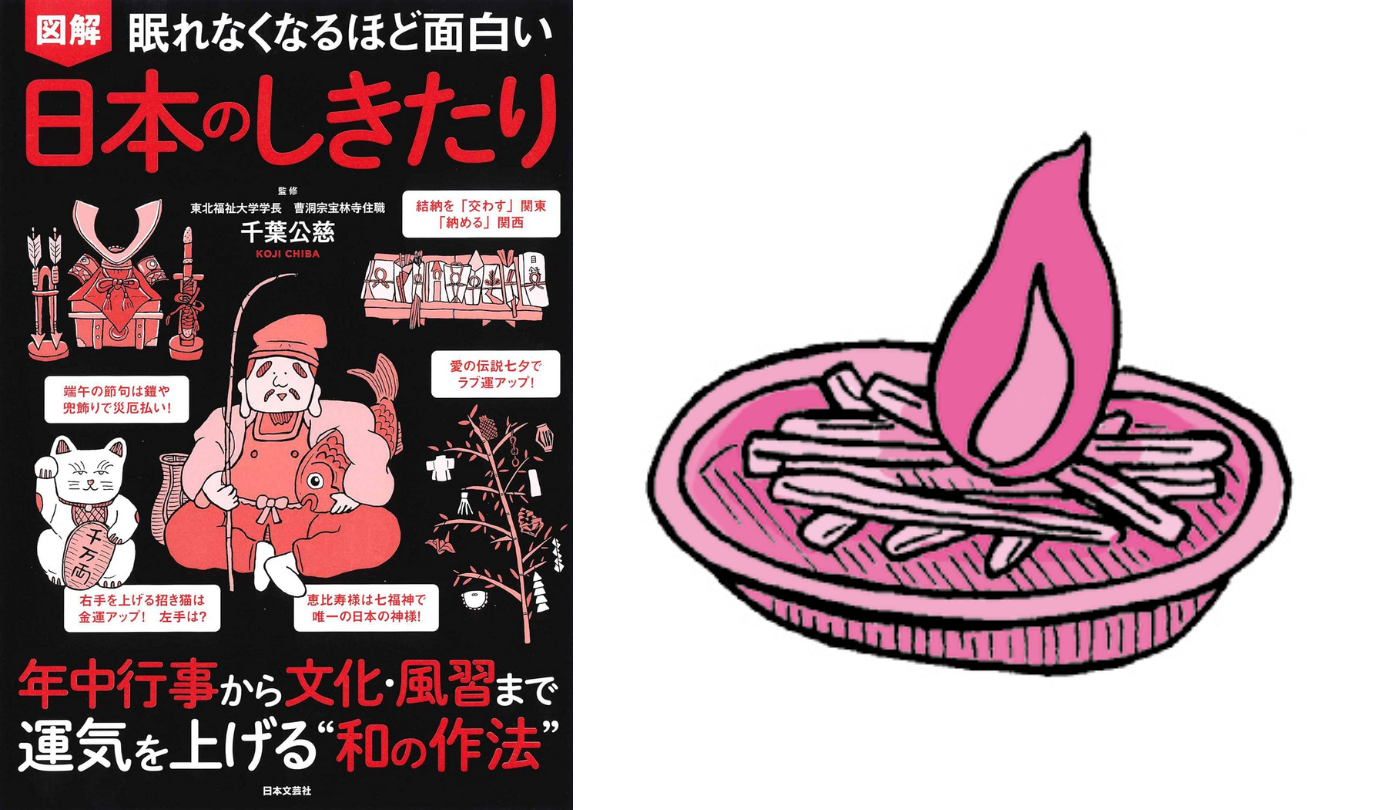

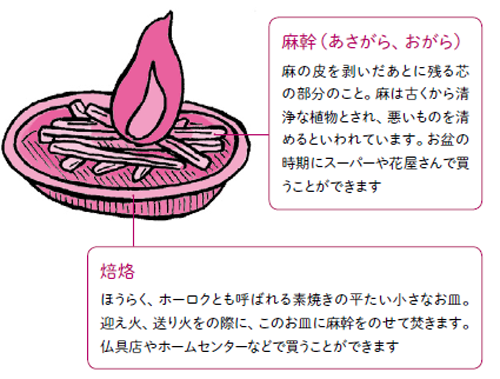

13日の夕方に家の庭や門前で、麻の茎を乾燥させた麻幹を焙烙という素焼きの皿の上に井の字に組んで燃やします。燃えている麻幹をまたぐと、厄病除けになるといわれています。マンションなどの共同住宅で火を焚くことが難しい場合は、盆提灯で代用します。

麻幹(あさがら、おがら)

麻の皮を剥いだあとに残る芯の部分のこと。麻は古くから清浄な植物とされ、悪いものを清めるといわれています。お盆の時期にスーパーや花屋さんで買うことができます

焙烙

ほうらく、ホーロクとも呼ばれる素焼きの平たい小さなお皿。迎え火、送り火をの際に、このお皿に麻幹をのせて焚きます。仏具店やホームセンターなどで買うことができます

送り火

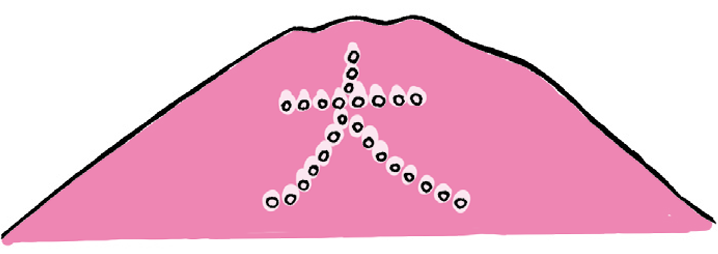

お盆の最終日、15日の夕方か16日の早朝に、迎え火を焚いたのと同じ場所で送り火を焚きます。先祖の霊があの世へ無事に帰れるように、戻る道を送り火の炎で照らします。8月16日の夜に京都で行われる俗に「大文字焼き」と呼ばれる「京都五山送り火」はあまりにも有名です。夏の京都の風物詩ともなっています。

大文字焼きも、先祖の霊を送る盛大な「送り火」です

東山如意いヶが岳の「大文字」、松ケ崎西山・東山の「妙法」、西賀茂船山の「船形」、大北山の「左大文字」、嵯峨曼荼羅山の「鳥居形」が順に灯されます

豆知識

お盆には7月の新盆と、8月の旧盆があります。全国的に主流となっているのは8月の旧盆ですが、東京と一部の地域では新盆です。お盆が2つの時期に異なったワケは、旧暦から新暦への明治の改暦にあります。新盆の具体的な地域は、多摩地区の一部を除く東京と北海道の函館、石川県の金沢旧市街地となっています。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり』監修:千葉 公慈

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり』

監修:千葉 公慈

「運気を上げる」をキーワードに、「春」「夏」「秋」「冬」の1年を通して行われる暮らしの中のしきたりと、成長や長寿などを祝う「通過儀礼」のしきたり、結婚や葬式などにまつわる「冠婚葬祭」のしきたりを解説していきます。

また、しきたりの「そもそも」と、古来より受け継がれてきたしきたりの変化、地域による違いの理由、慶事と弔事のしきたりに分け、「しきたり七不思議」的な視点でしきたりへの読者の興味を喚起します。日本のしきたりを図解でわかりやすく紹介。

この記事のCategory

オススメ記事

神が依る桜で運気アップ!お花見【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

日本人なら知っておくべきやってはいけない3つの禁忌のしきたりとは?【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

愛の伝説でラブ運アップ!? “七夕”【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

神様へのお供え物だったお中元【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

邪気を祓って立身出世!端午の節句【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

山の霊験にあやかる山開き【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

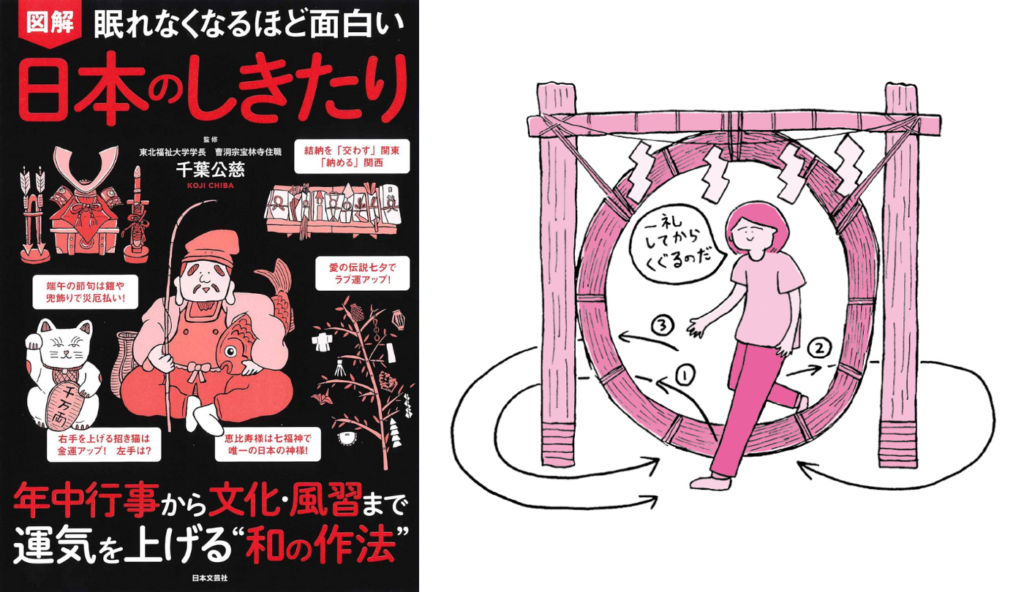

半年分の災厄を祓う夏越の祓【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】