福をかき集める熊手 酉の市【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

11月の酉の日|福をかき集める熊手 酉の市

農具の熊手が縁起物!?商売繁盛・家内安全粋な駆け引きで運を買う!

十二支は年だけでなく月日や時間にも当てはめられ、毎年11月の酉の日には商売繁盛を願って各地の鷲(大鳥)神社などでは祭りが開かれます。このときに立つ市が「酉の市」で、最初の酉の日を「一の酉」、次の日を「二の酉」、その次を「三の酉」と呼びます。酉の市は、江戸時代に花又村(現足立区)の農民が秋の収穫を祝って大鷲大明神にニワトリを奉納したことが始まりとされています。

酉の市の名物といえば、たくさんの飾り物がつけられた熊手。もともとは農具として売られていたものが、その形と用途から「福を取り込む縁起物」とされました。大きなものだと1メートル近くにもなり、毎年より大きなものに買い換えると、さらに福を招くといわれています。買うときは安ければ安いほどいいとされ、買い手がつけば三本締めが披露され、市のあちこちで威勢のよい手締めの音と声が響きます。

また、酉の市の日には「かっこめ(はっこめ)」という特別なお守りも授与されます。小さな熊手に稲穂やお札のついたお守りは福やお客を「かき込む」という意味を持ち、かんざしとして女性の髪に飾られることもあります。

ほかにもサトイモの一種である「八頭」や「黄金餅」が売られ、八頭を食べると「人の上に立つことができる」「子宝に恵まれる」とか。このように、縁起物が満載の酉の市は、運気を上げるのにもってこいのお祭りなのです。

豆知識

「三の酉まである年は火事が多い」といわれます。その所以は定かではないのですが、そういわれるまことしやかな根拠となったのが「明暦の大火」といわれます。明暦3(1657)年1月18日のこの大火事で、江戸の町は2日に渡って燃え続け多くの死者を出しました。そしてこの年がたまたま三の酉まである年だったのです。

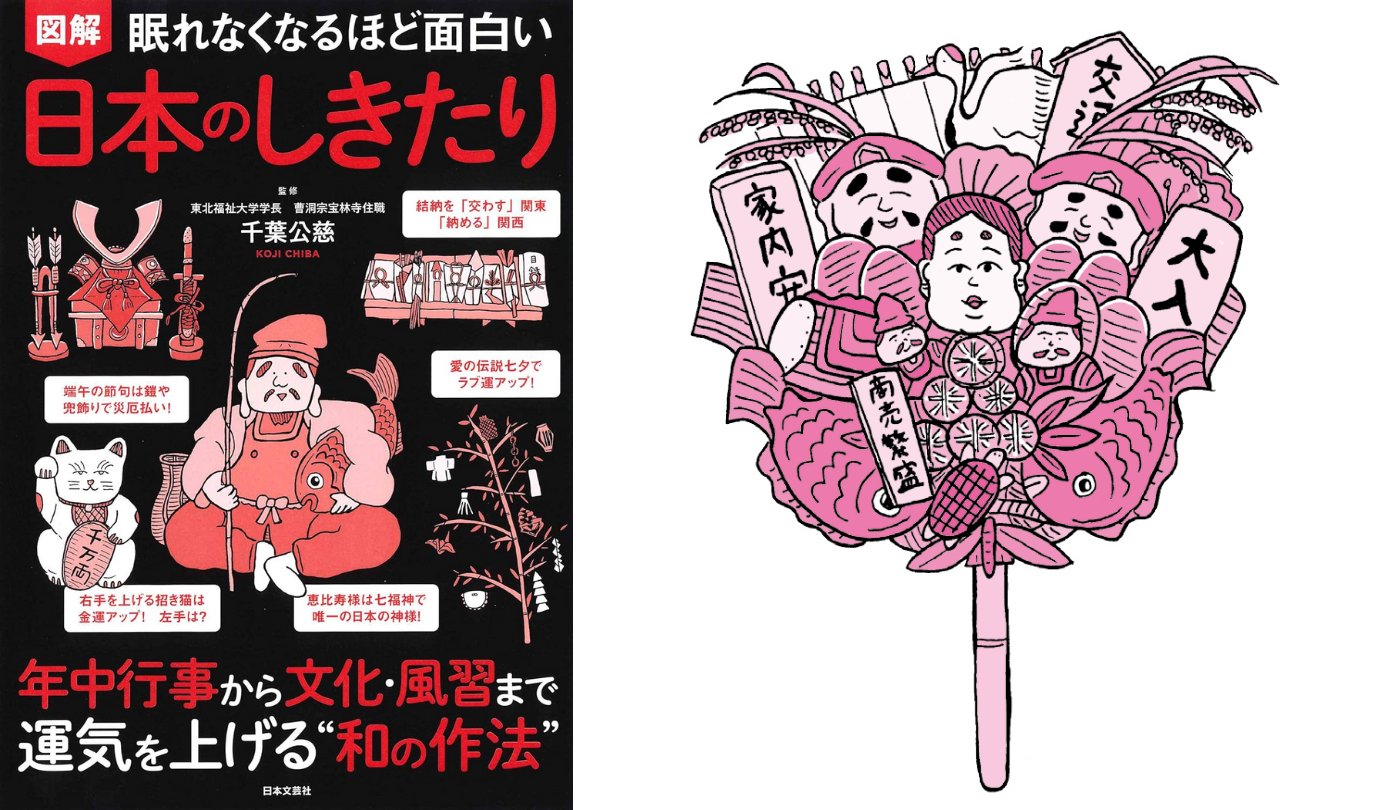

酉の市の縁起熊手

指物という縁起のいい装飾をつけ商売繁盛、開運招福の「福」を取り込む縁起として親しまれる酉の市の熊手。「縁起熊手」「飾り熊手」と呼ばれています。

- 鶴:「鶴は千年、亀は万年」といわれる長寿繁栄のシンボル

- 恵比須:商売繁盛の神様

- おかめ:「お多福」とも。アメノウズメという芸能の女神がルーツ

- 亀:不老長寿の象徴

- 大黒天:恵比寿同様、商売繁盛の神様

- 大入袋

- 金俵

- 鯛:めでたいにつながる縁起物

- 福笹:殺菌力の強い笹は厄除けと招福に

熊手を飾るときのしきたり

熊手を飾るときは、家のいちばん奥の高い位置から玄関に向けて飾ります。熊手が外から、福やお金を家の中にかき込むからといわれています。

運気UP!!

●毎年大きな熊手に更新!

●家の奥の高い場所に飾る!

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり』監修:千葉 公慈

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり』

監修:千葉 公慈

「運気を上げる」をキーワードに、「春」「夏」「秋」「冬」の1年を通して行われる暮らしの中のしきたりと、成長や長寿などを祝う「通過儀礼」のしきたり、結婚や葬式などにまつわる「冠婚葬祭」のしきたりを解説していきます。

また、しきたりの「そもそも」と、古来より受け継がれてきたしきたりの変化、地域による違いの理由、慶事と弔事のしきたりに分け、「しきたり七不思議」的な視点でしきたりへの読者の興味を喚起します。日本のしきたりを図解でわかりやすく紹介。

この記事のCategory

オススメ記事

「九」が重なるめでたい日 重陽の節句【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

スタミナ・運気アゲアゲ土用の丑の日【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

先祖の霊の道しるべ「迎え火」と「送り火」【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

先祖の霊をお・も・て・な・し!お盆【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

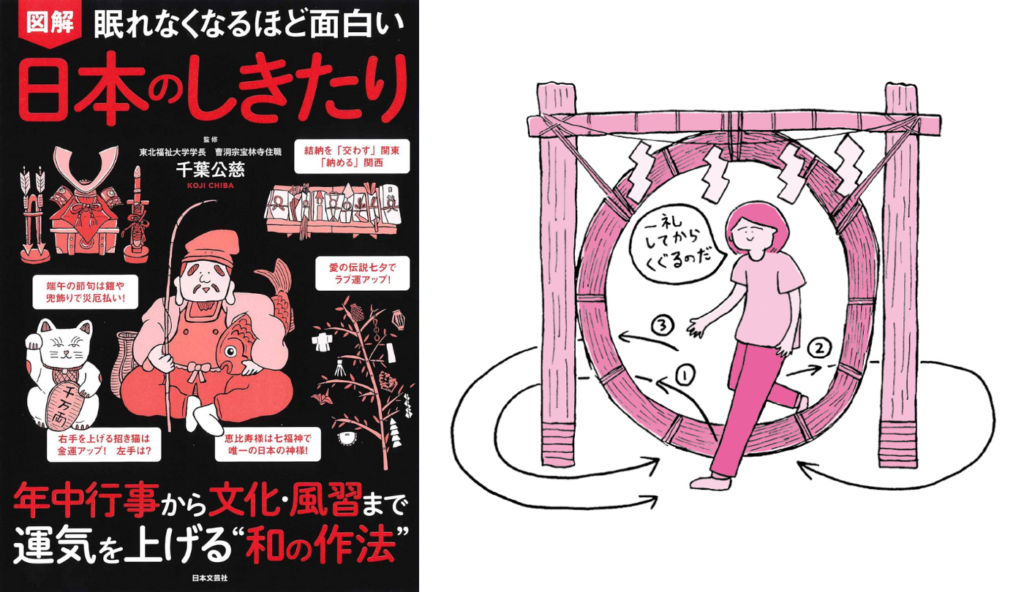

半年分の災厄を祓う夏越の祓【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

山の霊験にあやかる山開き【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

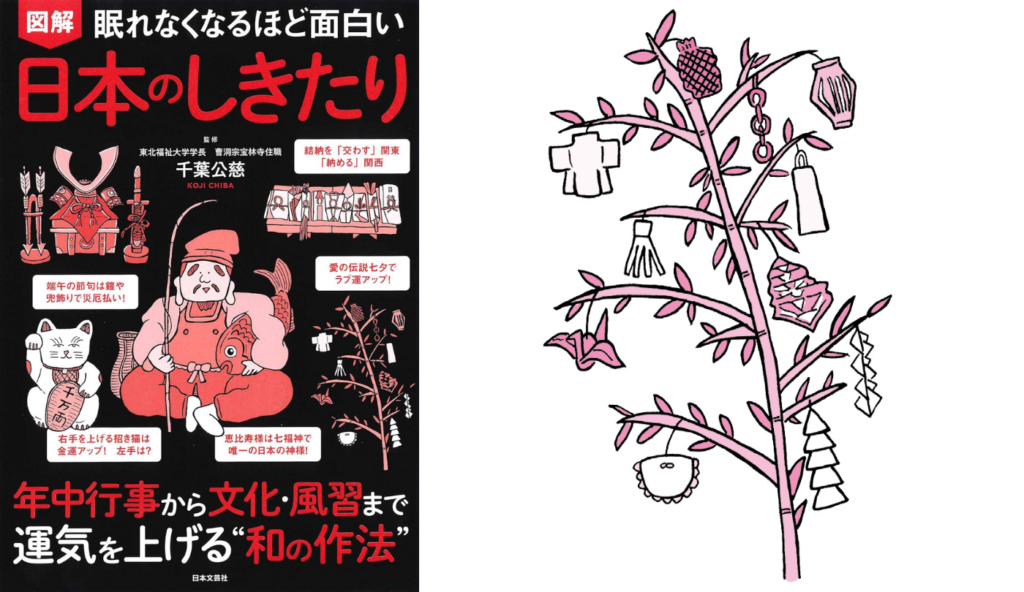

愛の伝説でラブ運アップ!? “七夕”【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

日本人なら知っておくべきやってはいけない3つの禁忌のしきたりとは?【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

求人情報

資格を活かせる自動車整備士

東輝自動車株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給22万円~35万円スポンサー:求人ボックス

タクシードライバー/入社祝い金15万円支給/未経験歓迎

イースタンモータース東京株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給35万円~70万円スポンサー:求人ボックス

企業メインの配送ドライバー/18時に帰宅も可/2ヶ月は日給1.5万の給与保証と経費保証/東久留米市

株式会社AZヤマヒロ

勤務地:東京都雇用形態:業務委託給与:日給1万5,000円スポンサー:求人ボックス

介護職

社会福祉法人竹恵会

勤務地:東京都雇用形態:契約社員給与:スポンサー:求人ボックス

官公庁プロジェクトの運営管理

NDSキャリア株式会社

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給20万円~23万円スポンサー:求人ボックス

インセンティブで稼げる高級ブランドバイヤー/未経験から年収1000万

株式会社アワバリュー

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給30万円~60万円スポンサー:求人ボックス