ヘルシーなしきたり 七草がゆ【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

1月7日|ヘルシーなしきたり 七草がゆ

体の中から健康運を上げる疲れた胃腸にやさしくヘルシーな七草パワー。

「七日正月」ともいわれる1月7日は、五節句のひとつ「人日の節句」です。6日の夜から7日の朝までを「六日年越し」「六日年取り」と呼び、正月七日の朝には7種類の若菜を炊き込んだ七草がゆを食べます。若菜の生命力を体の中に取り入れて、無病息災を祈りました。

七草がゆは、中国の官吏が昇進の決まる1月7日に薬草の若菜を食べて立身出世を願ったのがそもそもの始まりといわれています。それが日本に伝わり、平安時代に宮中行事として行なわれるようになりました。当時は七草を汁に入れて食べるならわしでしたが、やがてかゆに入れて食べるようになり、江戸時代には幕府の公式行事に取り入れられました。一般家庭に七草がゆの風習が広まったのもこのころです。

6日の昼に七草を摘んで、7日の朝の朝食として食べられました。春の七草は地域で多少異なりますが「せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ、これぞ七草」と和歌で歌われるこれらが一般的です。七草を調理する際には、できるだけ大きな音を立ててまな板をたたき、刻むのがしきたり。お囃子まであるそうです。実はこうすることで七草の栄養価を引き出し、余すことなく体内に取り入れる効果も。青葉の少ない冬場のビタミン補給と、お正月のごちそうで疲れた胃腸をいたわる先人の知恵の詰まった七草がゆで、体の中の健康パワーをチャージしましょう。

豆知識

七草がゆを作るときには、七草囃子を唱えながら刻むしきたりがあります。地域や地方によって歌詞は異なりますが、「七草なずな唐土の鳥が日本の土地に渡らぬ先に七草たたくストトントン」というもの。この言葉を繰り返し唱えますが、夜通し唱える説や刻む回数が決まっている説などあります。

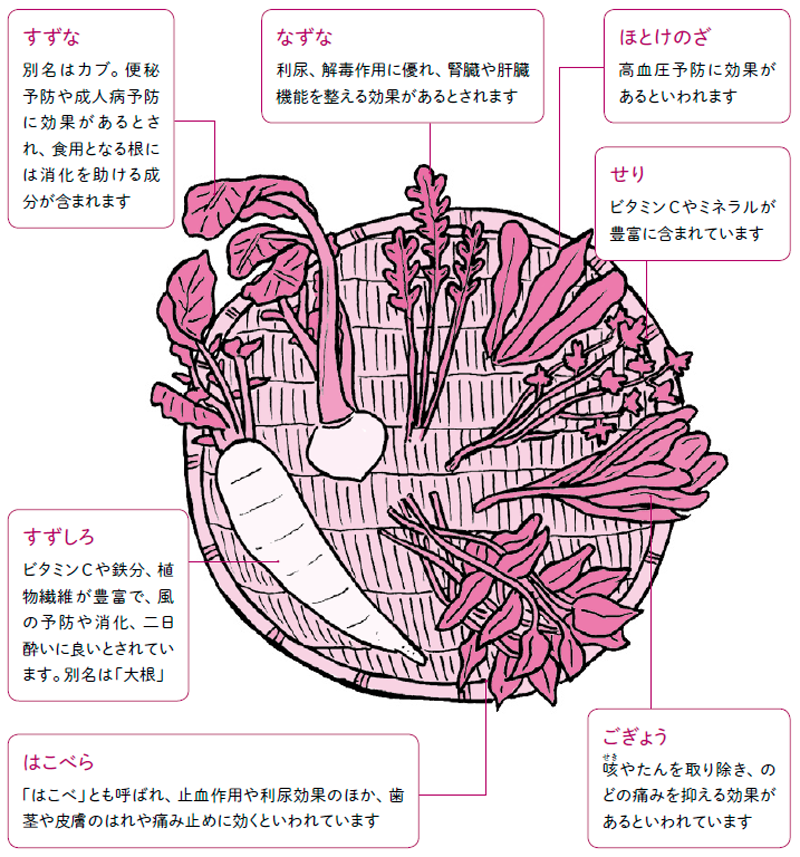

春の七草の効能

秋の七草は観賞用ですが、春のは食べる七草です。ビタミン不足になる冬の栄養補給の理にかなった先人の知恵です。また、万病除けや邪気祓いの意味もありました。

- すずな:別名はカブ。便秘予防や成人病予防に効果があるとされ、食用となる根には消化を助ける成分が含まれます

- すずしろ:ビタミンC や鉄分、植物繊維が豊富で、風の予防や消化、二日酔いに良いとされています。別名は「大根」

- はこべら:「はこべ」とも呼ばれ、止血作用や利尿効果のほか、歯茎や皮膚のはれや痛み止めに効くといわれています

- ほとけのざ:高血圧予防に効果があるといわれます

- せり:ビタミンC やミネラルが豊富に含まれています

- ごぎょう:咳せきやたんを取り除き、のどの痛みを抑える効果があるといわれています

医食同源の伝統食

春の七草は胃腸を整える薬草のような働きがあり、食欲を増進する効果があるといわれます。医学的にも糖尿病の合併症予防や活性酵素を除去する働きが報告されています。

運気UP!!

●日本古来のヘルシーメニュー!

●七草の生命力を取り込む

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり』監修:千葉 公慈

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり』

監修:千葉 公慈

「運気を上げる」をキーワードに、「春」「夏」「秋」「冬」の1年を通して行われる暮らしの中のしきたりと、成長や長寿などを祝う「通過儀礼」のしきたり、結婚や葬式などにまつわる「冠婚葬祭」のしきたりを解説していきます。

また、しきたりの「そもそも」と、古来より受け継がれてきたしきたりの変化、地域による違いの理由、慶事と弔事のしきたりに分け、「しきたり七不思議」的な視点でしきたりへの読者の興味を喚起します。日本のしきたりを図解でわかりやすく紹介。

この記事のCategory

オススメ記事

「お彼岸」は2度やってくる “秋のお彼岸”【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

スタミナ・運気アゲアゲ土用の丑の日【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

先祖の霊の道しるべ「迎え火」と「送り火」【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

日本人なら知っておくべきやってはいけない3つの禁忌のしきたりとは?【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

神様へのお供え物だったお中元【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

神が依る桜で運気アップ!お花見【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

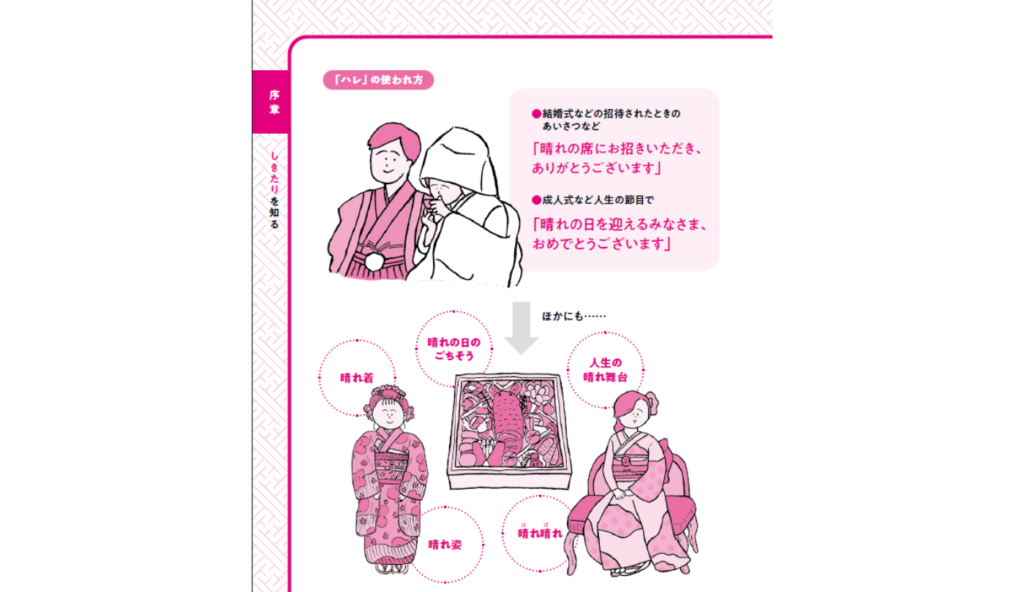

日本人の生活に根付く特別な日を表す「ハレ」と普通の日を表す「ケ」とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

邪気を祓って立身出世!端午の節句【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

求人情報

半導体の製造・検査/寮完備/日払い/工場・製造

株式会社ライオン社

勤務地:大阪府雇用形態:派遣社員給与:月給21万円スポンサー:求人ボックス

採用活動強化中!/日勤 事務・受付業務スタッフ

株式会社クラフトワークス 愛知

勤務地:愛知県雇用形態:派遣社員給与:時給1,450円~1,875円スポンサー:求人ボックス

管理系総合職/障がい者限定募集/総務/経理/人事/庶務

大和ハウスリフォーム株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給22万円~26万6,000円スポンサー:求人ボックス

受入検査作業/日勤

パーソルファクトリーパートナーズ株式会社

勤務地:大阪府雇用形態:契約社員給与:時給1,300円スポンサー:求人ボックス

車キズ・へこみ修理スタッフ「出張型」/経験者OK/社会保険完備/安心の研修制度充実/家族手当

株式会社CSテクノス

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給35万円~45万円スポンサー:求人ボックス

解体工事作業員・営業職

株式会社S.Grow company

勤務地:大阪府雇用形態:正社員 / アルバイト・パート給与:日給1万3,000円~スポンサー:求人ボックス