閻魔大王最後の裁きの日? 忌中にまつわるしきたりとは【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

出棺・火葬・骨上げ、四十九日法要、年忌法要

火葬をしてお骨を拾う

出棺・火葬・骨上げ

葬儀、告別式を終えて故人の棺は出棺のため、棺の蓋に釘を打つ「釘打ち」の儀式を行ないます。喪主から順に小石で2回ずつ打ちます。出棺には親族の男性などが棺を運び、霊柩車に足から入れます。

棺が火葬炉に納められたら喪主から順に焼香します。火葬後は遺骨を竹の長い箸で拾い上げ、骨壺に納める「骨上げ」をします。喪主から順に2人1組で骨を拾います。火葬場から発行された「埋火葬許可証」は、墓地の管理者へ提出します。

この日をもって忌明けに

四十九日法要

故人が亡くなった日から49日までの期間を忌中といい、四十九日法要で忌明けとなります。四十九日は閻魔大王の最後の裁きの日とされ、故人が極楽浄土に行けるかどうかが決まる大切な日といわれます。ですから法要の中でも四十九日法要は最も重要で、菩提寺などに遺族や親族などが集まり、読経後に会食の席を設けます。これを「精進落とし」といいます。多くは納骨も行なわれ、納骨にあわせて塗りの位牌を用意して開眼します。

三十三回忌でご先祖様に年忌法要

定められた年に行なう追善供養を年忌法要といいます。一周忌は亡くなった翌年の祥月命日(没後1年目の同月同日)に行なう最初の年忌法要です。以降、三回忌からは回忌数-1年目に行ないます。一般的に三回忌、七回忌、十三回忌のあと、三十三回忌(宗派により五十回忌)法要で弔い上げとします。これをもって亡くなった人はご先祖様となります。七回忌以降は日本独自で、法要に僧侶を招くのは江戸時代の檀家制度に由来するといわれます。

忌引き休暇

近親者が亡くなって欠勤扱いにならない期間を「忌引き」といいます。日数は企業や組織によって異なりますが、有給とならない場合も。なお「忌引き」には葬儀のあいさつ状を証明書代わりに添付します。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり』監修:千葉 公慈

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり』

監修:千葉 公慈

「運気を上げる」をキーワードに、「春」「夏」「秋」「冬」の1年を通して行われる暮らしの中のしきたりと、成長や長寿などを祝う「通過儀礼」のしきたり、結婚や葬式などにまつわる「冠婚葬祭」のしきたりを解説していきます。

また、しきたりの「そもそも」と、古来より受け継がれてきたしきたりの変化、地域による違いの理由、慶事と弔事のしきたりに分け、「しきたり七不思議」的な視点でしきたりへの読者の興味を喚起します。日本のしきたりを図解でわかりやすく紹介。

この記事のCategory

オススメ記事

「お彼岸」は2度やってくる “秋のお彼岸”【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

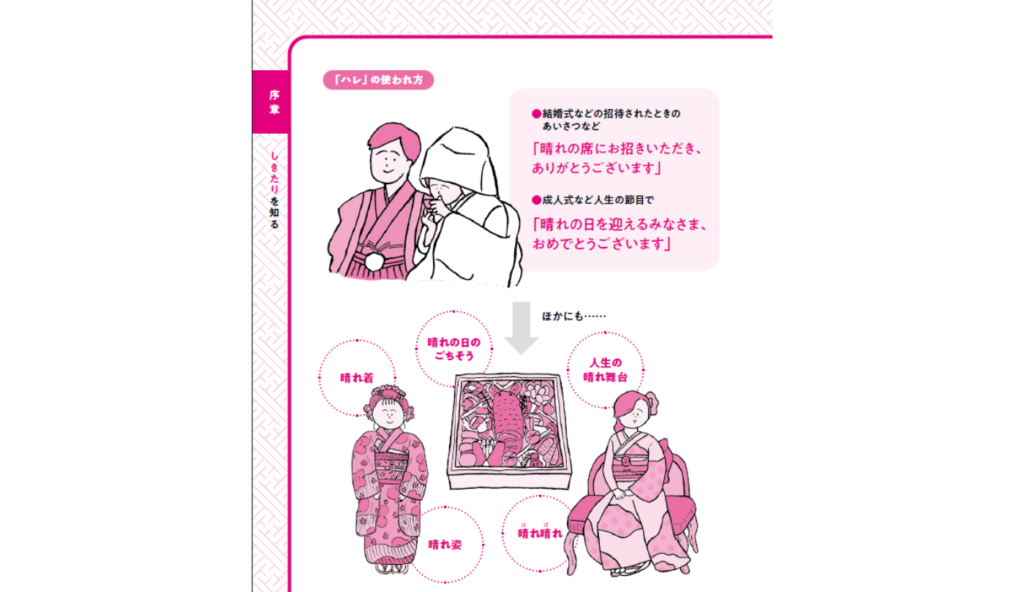

日本人の生活に根付く特別な日を表す「ハレ」と普通の日を表す「ケ」とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

福をかき集める熊手 酉の市【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

邪気を祓って立身出世!端午の節句【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

豆を食べるのと同じご利益が得られる方法がある!?鬼を追い出し福を呼ぶ!節分【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

日本人の人生の節目にはいつも“しきたり”がある【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

日本人なら知っておくべきやってはいけない3つの禁忌のしきたりとは?【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

人生はしきたりに始まりしきたりに終わる!?【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

求人情報

解体工事作業員・営業職

株式会社S.Grow company

勤務地:大阪府雇用形態:正社員 / アルバイト・パート給与:日給1万3,000円~スポンサー:求人ボックス

正/准/看護師

秋田医院

勤務地:大阪府雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,800円~スポンサー:求人ボックス

「年間休日120日以上」保育 園看護師/未経験OK/賞与あり/完全週休2日制/新宿区

株式会社ソラスト

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給22万8,000円~32万3,000円スポンサー:求人ボックス

介護施設の入浴介助スタッフ

特別養護老人ホーム寿楽荘春日

勤務地:大阪府雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,180円~1,300円スポンサー:求人ボックス

自分のペースに合わせた働き方!女性獣医師のための在宅医療

往診専門 ノートル動物病院

勤務地:東京都雇用形態:正社員 / 契約社員 / 業務委託給与:月給36万円~スポンサー:求人ボックス

中古車移動ドライバー/遅番なら時給最大1510円!週1日からOK/要MT免許

トヨタ輸送中部株式会社

勤務地:愛知県雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,210円~1,510円スポンサー:求人ボックス