日本の電車史は路面電車からはじまった【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

日本の電車史は路面電車からはじまった

最初の電車はアメリカから輸入した

1890(明治23)年、上野公園で開催された第3回内国勧業博覧会において、日本初となる電車のデモンストレーション走行が行われました。このとき来場者を乗せ、会場内に敷設されたレールの上を走ったのは路面電車で、車両はアメリカから輸入されたものでした。

それから5年後の1895(明治28)年、京都電気鉄道が路面電車の営業運転をはじめます。これが記念すべき日本最初の営業用電気鉄道となりました。

現在のJR中央本線にあたる甲武鉄道の飯田橋-中野間で電車の営業運転がはじまったのは1904(明治37)年のこと。路面電車ではない普通鉄道はこれが日本初のものです。注目すべきは、京都電気鉄道でも甲武鉄道でも、車両こそ国産だったものの、走行を司る機器類のほとんどがアメリカ製だったことです。

1905(明治38)年に開業した阪神電気鉄道は、都市と都市との間を結ぶ都市間鉄道(インターアーバン)の先駆けとされています。これも当時アメリカで普及していた路線体系にならったものでした。

日本の鉄道はその技術の多くをイギリスから輸入して発展の緒につきましたが、電車時代の幕開けに際しては、アメリカに多くの技術を頼っていたのです。

上野公園を走った日本初の電車

ベルリンの工業博覧会でシーメンスが世界初の電気機関車を走らせてから11年。上野公園を路面電車が走り、日本における電車の歴史がはじまったのです。

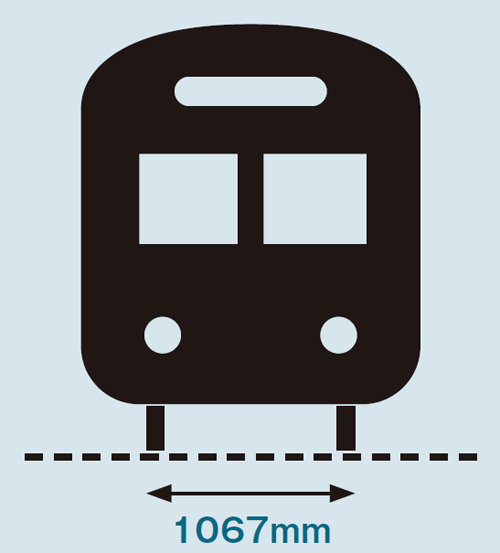

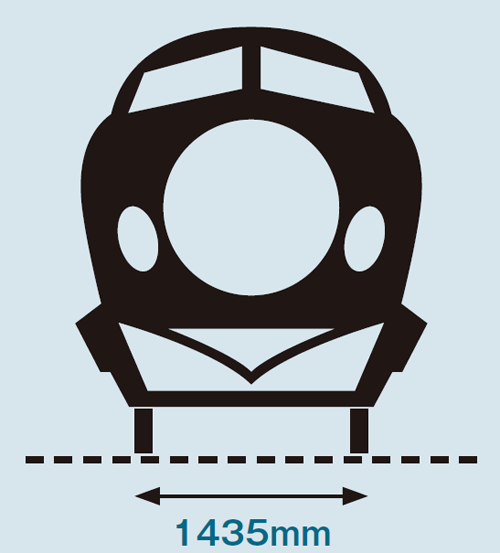

狭軌と標準軌

軌間(レールの幅)には種類があり、世界では標準軌(1435mm)が主流ですが、日本では鉄道が走りはじめた明治期から狭軌(1067mm)が主流となっています。路面電車の京都電気鉄道も狭軌を採用しました。ちなみに新幹線は標準軌を採用しています。

狭軌

標準軌

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話』著:綿貫 渉

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話』

著:綿貫 渉

交通系YouTuber綿貫渉×『眠れなくなるほど面白い』シリーズ

累計300万部突破の大人気シリーズ最新作に「鉄道の話」が誕生!

通勤・通学、旅行・おでかけ…私たちは普段何気なく電車や駅を利用していますが、なぜ安全に時間通りに運行できるのか、遅延や事故・トラブルの際はどう対処しているのか、意外と知らないことも多い鉄道の話。

本書では、今さら聞けない基本的なしくみから、知るほど面白い鉄道の歴史まで、図解やイラスト付きでわかりやすく解説します。

さらに「電車が止まってしまったけど運転再開までどのくらいかかるのか……」「SNS動画で駅構内や車内のトラブルを見るけど、もし自分が居合わせたら…」このような日常で起こるかもしれないちょっとしたギモンや不安に関連した役立つ知識も紹介し、読んで面白いだけではない、日常に関わる内容となっています。

今まで知らなかった鉄道の世界を覗くことで、元々鉄道が好きな方はもちろん、そうでなかった方も、鉄道や交通に興味を持つきっかけとなる一冊です!

この記事のCategory

オススメ記事

【進化する電車のつり革と荷物棚】快適な乗車のための工夫とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

【電車の空調設備の進化】冷房・暖房・弱冷房車の仕組みとは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

火災や非常事態、いざというときに混乱しないためのSOSの方法【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

鉄道でも進んでいる自動運転化【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

電車のドアの大きさと数が輸送力に与える影響とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

電車の座席はなぜ違う?ロングシートとクロスシートのメリット・デメリットを解説【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

電車をはじめて走らせたのはドイツだった【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

「電車」以外にも聞く「列車」などの呼び方の使い分けは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

求人情報

柔道整復師/調布市/整骨院

匠 調布駅前整体院

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給28万7,000円スポンサー:求人ボックス

靴・雑貨販売スタッフ/テスト・合宿優先でOK!学校帰り&土日で憧れのショップ店員

株式会社ワシントン靴店

勤務地:大阪府雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,250円~スポンサー:求人ボックス

「経験必須」「ヘルプデスク」情報システム部門の委託業務の案件

株式会社コプロテクノロジー

勤務地:東京都雇用形態:業務委託給与:月給42万円~52万円スポンサー:求人ボックス

美容クリニックのカスタマーサポート/未経験OK/賞与年3回/医療脱毛社割有/髪色自由/残業少なめ

セブンエー美容株式会社

勤務地:福岡県 福岡市雇用形態:正社員給与:月給22万円~スポンサー:求人ボックス

鉛合金製造スタッフ

株式会社大阪鉛錫精錬所

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給21万円~30万円スポンサー:求人ボックス

「建築構造物の調査スタッフ」年間休日125日/賞与最大4ヶ月分/残業月平均10h程度/08:30~17:30勤務/社会人デビュー応援

株式会社アミック

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給23万円~50万円スポンサー:求人ボックス