【野球ごはん⑳】ポジション別に意識したい栄養ポイント≪令和版≫

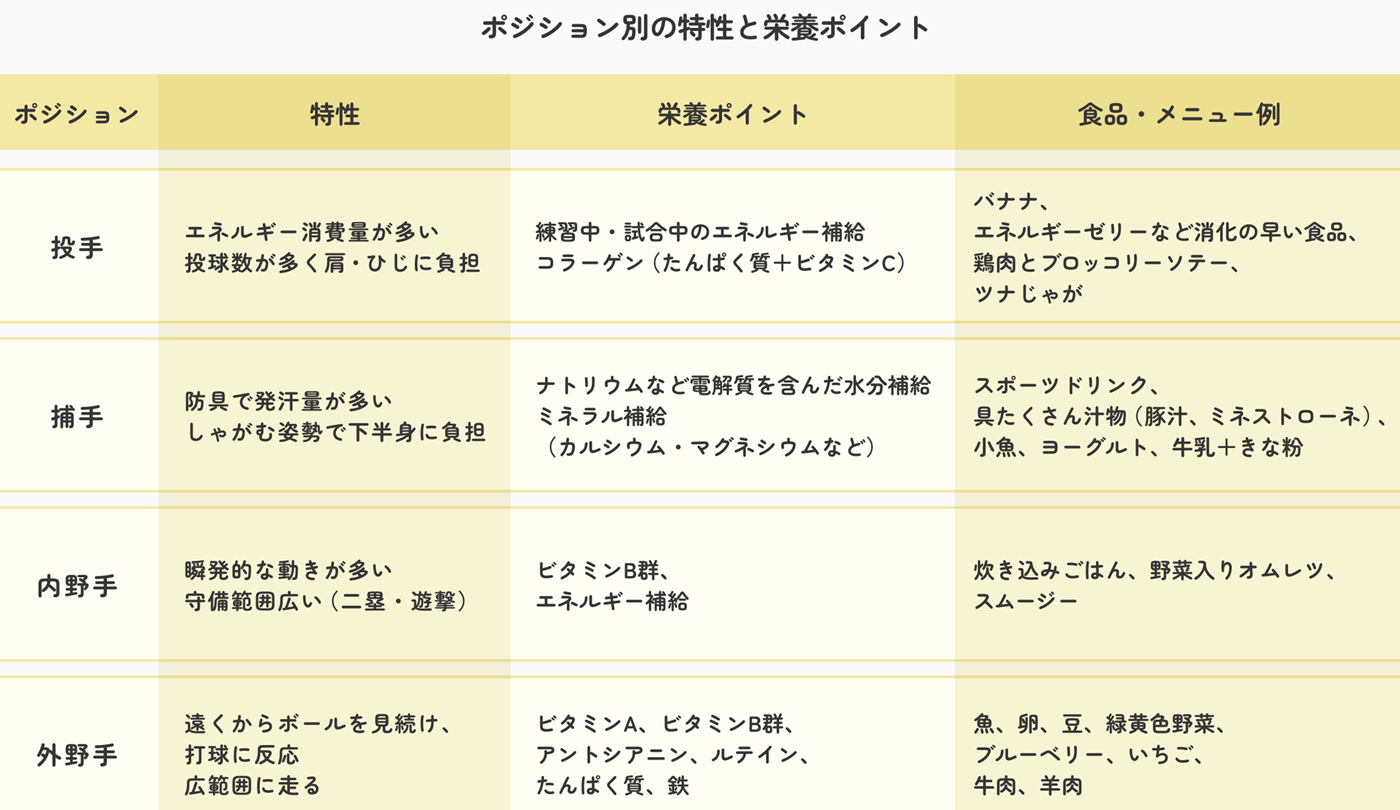

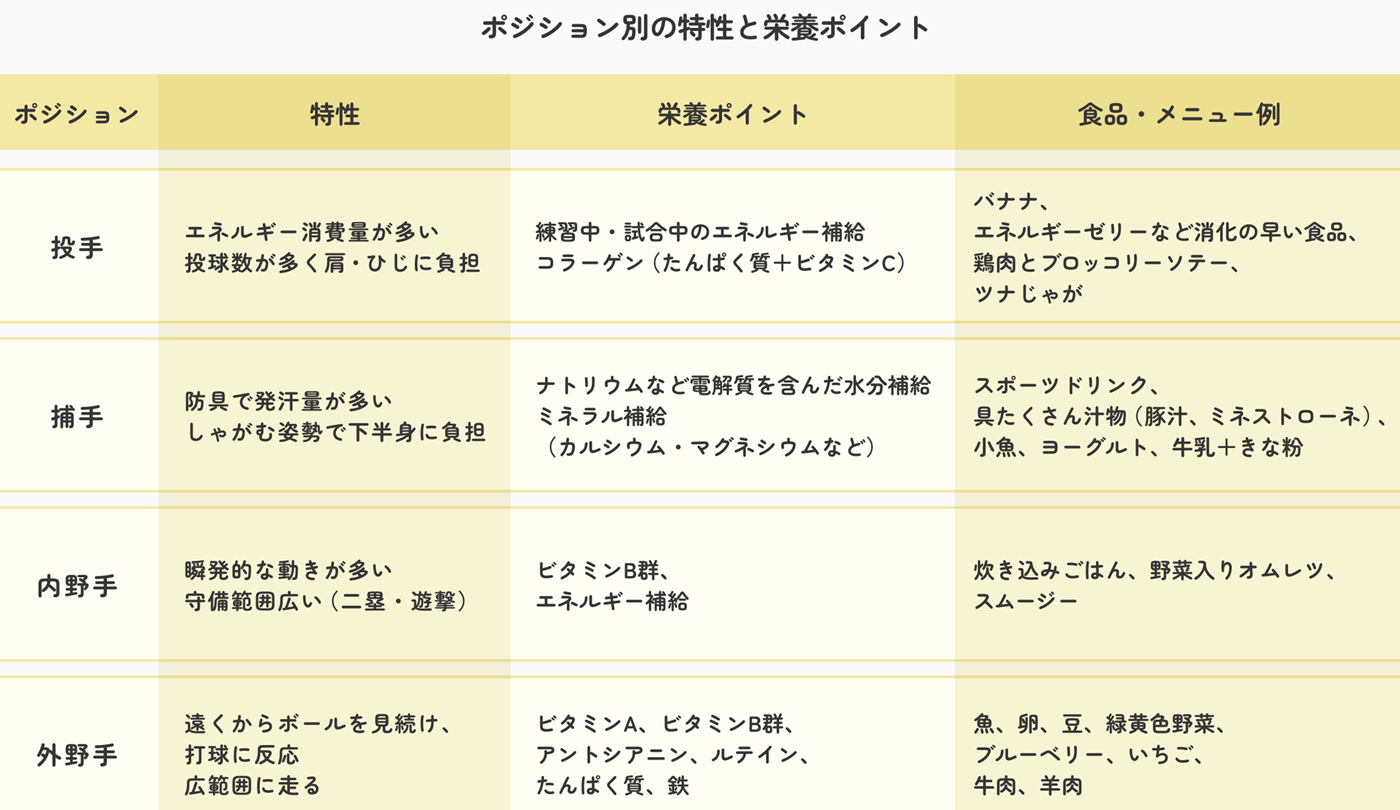

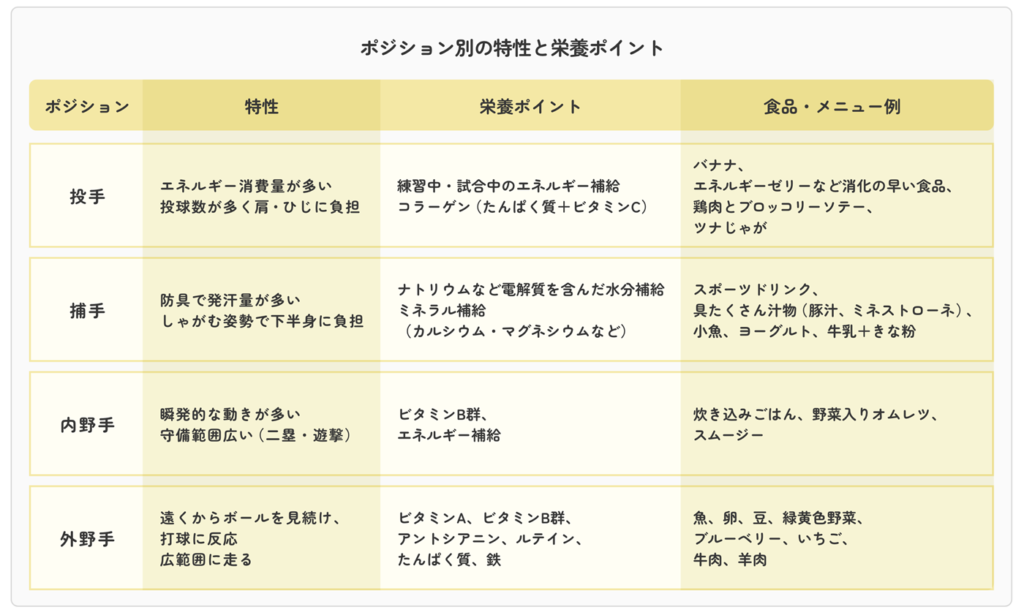

野球では、ポジションごとに求められる動きや体の使い方に違いがあります。その特性に合わせて食事や栄養を工夫することで、体の調子をととのえて、プレーの力を引き出すことができます。ここでは、ポジション別に意識したい栄養のポイントを紹介します。

ピッチャー

ピッチャーは、長時間の投球で多くのエネルギーを消費します。また、「ひねる」動作が多いため、胃腸に圧迫を感じやすく、選手によっては、練習や試合前後の補食で固形物をとりにくい場合があります。そのような時は、バナナ、羊かん、エネルギーゼリー、はちみつ、タブレット、あめ玉など消化が早い食品を選びましょう。レトルトタイプの「おかゆ」「ぞうすい」は、ごはんに比べて消化が早く、塩分・水分も補給でき、携帯しやすいので便利です。

また、投球数が多いため、肩・ひじの負担が大きくなります。肩・ひじの関節の主要成分はコラーゲンです。コラーゲンはたんぱく質とビタミンCから合成されます。毎日のリカバリーのために、たんぱく質食品(肉、魚、卵、大豆製品、乳製品)、ビタミンC(緑黄色野菜、いも、果物など)をとりましょう。

ピッチャーは野手を兼任することも多く、練習量が増えるとエネルギー切れ、体のつりを起こしやすくなります。こまめにエネルギー・水分補給しましょう。

キャッチャー

キャッチャーは防具を着用するため、発汗量が多くなります。汗は水分だけでなく、ナトリウム、カリウム、カルシウム、鉄、亜鉛などのミネラルも含まれています。これらを含む野菜、いも、きのこ、海そう、果物を毎食とりましょう。豚汁やミネストローネなど具たくさん汁物は、野菜などのかさが減り、量を多く食べやすくなります。作り置きもできるので、手軽に水分、ミネラルを補給しやすいです。練習中・試合中は、ナトリウムなどの電解質を含んだスポーツドリンクを補給しましょう。

また、キャッチャーはしゃがむ姿勢が続くため、下半身に負担がかかります。体を支える骨の材料であるカルシウム、マグネシウムを含む食品(小魚、大豆、納豆、枝豆、青菜類、乳製品)をとりましょう。例えば、コップ1杯の牛乳に大さじ1杯分のきなこを混ぜ合わせた「きなこミルク」は、カルシウム、マグネシウムを補給できます。

内野手

内野手は、打球にすぐ反応する瞬発的な動きや、短時間での全力疾走が求められます。私たちは、神経伝達によって体を動かします。その働きに関わる栄養素は、ビタミンB1(玄米、雑穀米、豚肉、大豆、納豆など)、B6(玄米、雑穀米、魚、レバー、野菜、バナナ)、B12(卵、肉、魚、貝、乳製品、海そう)です。炊き込みご飯、野菜入りオムレツ、枝豆入りつくね、野菜入りスムージーなどにすると、複数の栄養素を補給しやすくなります。

ショート、セカンドは、守備範囲が広く、運動量が多くなります。練習中・試合中、エネルギー切れにならないように、体調に合わせてバナナやエネルギーゼリー、スポーツドリンクなどでエネルギー補給しましょう。

外野手

外野手は、50~80m以上離れた位置から小さなボールを見続けています。小さなボールをとらえ、守備位置を調整したり、打球に反応したりしています。目から入る情報を処理し、行動する能力は視覚認知能力と言われています。視覚認知能力に関わる成分にビタミンA(緑黄色野菜、レバー、卵黄など)、ビタミンB群(玄米、雑穀米、豚肉、魚、大豆、納豆、野菜など)、アントシアニン(食物に含まれる色素成分。ブルーベリー、カシス、いちご、なす、黒豆、紫キャベツなどなど)、ルテイン(食物に含まれる色素成分。緑黄色野菜、卵)などがあります。

また、素早くフライの落下点に走る、外野・内野の守備のカバーに走りますので、広い範囲で高強度と低強度の運動を繰りします。酸素を取り込みながら行う運動ですので、酸素を運ぶ赤血球の材料となるたんぱく質(卵、肉、魚、豆、乳製品)、鉄(牛肉・羊肉などの赤身肉、レバー、さば・ぶりなどの青背魚、卵、青菜類など)をとりましょう。

ここで紹介した内容は、あくまで一例です。ピッチャーはエネルギーやコラーゲン補給、キャッチャーは電解質を含んだ水分補給、ミネラル、内野手はビタミンB群、外野手は視覚認知機能に関わる成分、といったように、それぞれに意識したいポイントがあります。ただし、どのポジションでも大切なのは「バランスよく食べること」、「自分の体調に合わせて工夫すること」です。毎日の食事のベースが、選手の力を引き出してくれます。

この記事のCategory

オススメ記事

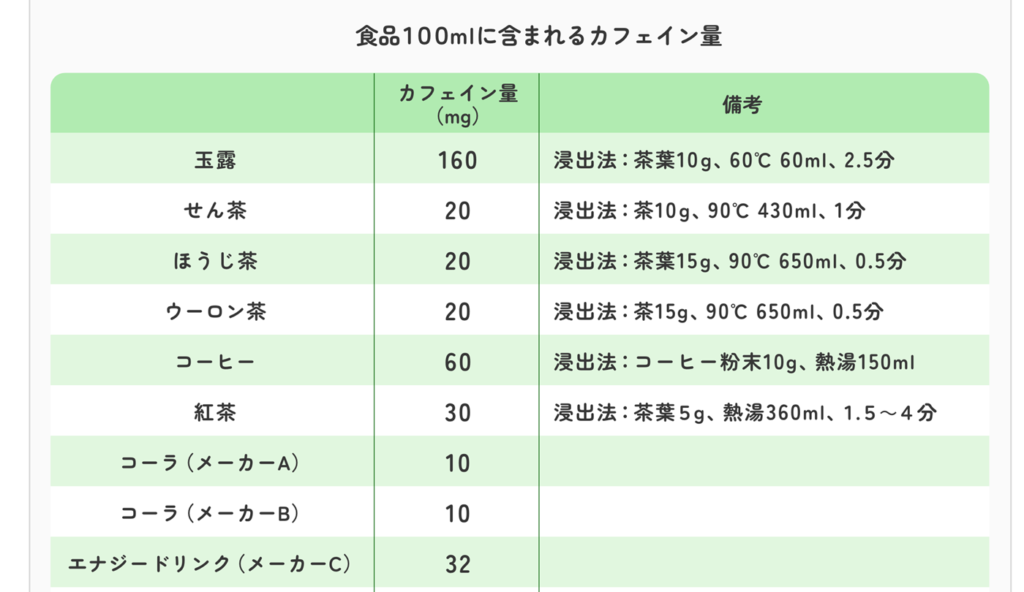

【野球ごはん⑲】サプリメント・エナジードリンクについて≪令和版≫

【野球ごはん⑱】コンビニエンスストアの活用について≪令和版≫

【野球ごはん⑰】補食の活用について≪令和版≫

【野球ごはん⑯】ケガをした時の食事について≪令和版≫

日光アイスバックス・セルジオ越後SDが力説する日本スポーツの課題とプロスポーツチームが果たす役割

小さな子どもが「ボールを投げる」ということを改めて考えてみる【高校野球から逆算した少年野球デキる選手を育てる方法】

×NG:バントが上手になれば打つのもウマくなる【そのコーチの教え、本当に正しいの? 少年野球 ワンランク上の選手になるための新常識52】

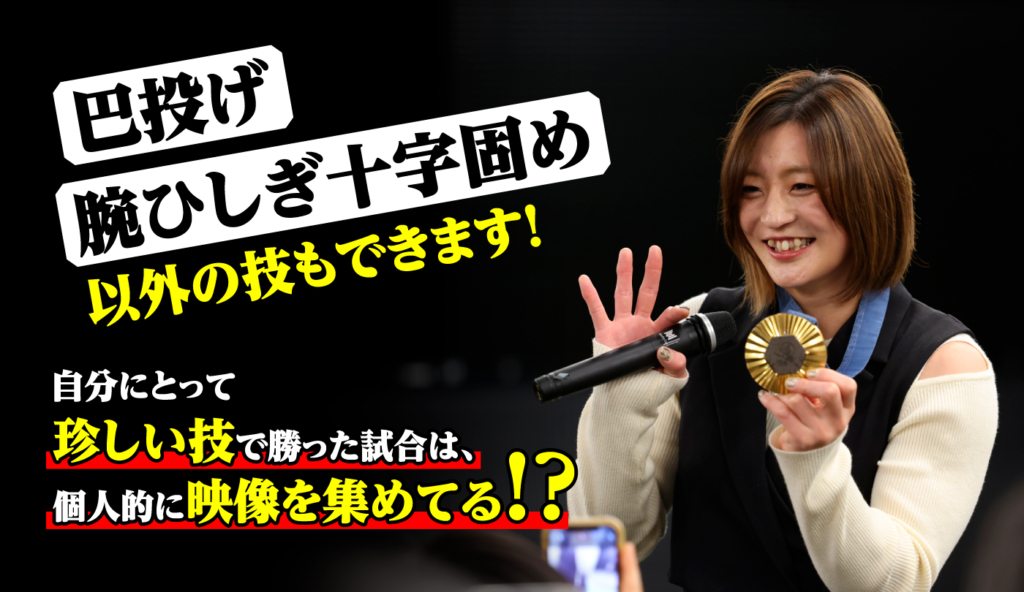

「巴投げ」「腕ひしぎ十字固め」以外の技もできますよね!?【角田夏実:パリオリンピック柔道女子48キロ級金メダリスト/ラブすぽトークショー】

求人情報

ノルマなし&反響営業のみ「リフォーム営業」/成約率92%/ほぼ未経験スタート/月250万稼ぐ先輩も

株式会社ULUA

勤務地:東京都雇用形態:業務委託給与:スポンサー:求人ボックス

現場作業スタッフ

佐々木工務株式会社

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:日給1万3,000円~1万7,000円スポンサー:求人ボックス

冠婚葬祭プランアドバイザー

株式会社117

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給20万円~スポンサー:求人ボックス

ACQUA NAGOYA アクアナゴヤのホスト スタッフ募集

ACQUA NAGOYA アクアナゴヤ

勤務地:愛知県雇用形態:正社員 / アルバイト・パート給与:日給1万円~スポンサー:求人ボックス

コンサルタントスタッフ/土日祝休/テレワークOK

株式会社ウィズモー

勤務地:東京都雇用形態:正社員 / 契約社員給与:年収430万円~700万円スポンサー:求人ボックス

Amazonの配送のお仕事/履歴書不要/前払い可/月50万以上可/タトゥーOK

株式会社Gro

勤務地:東京都雇用形態:業務委託給与:日給2万2,121円~2万8,721円スポンサー:求人ボックス