昆虫も貝も全部丸飲みする鳥は”最強の消化器官”を持っている!?【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

鳥には歯がなく、昆虫も貝も全部丸飲みする

丸飲みに耐えうる最強の消化器官

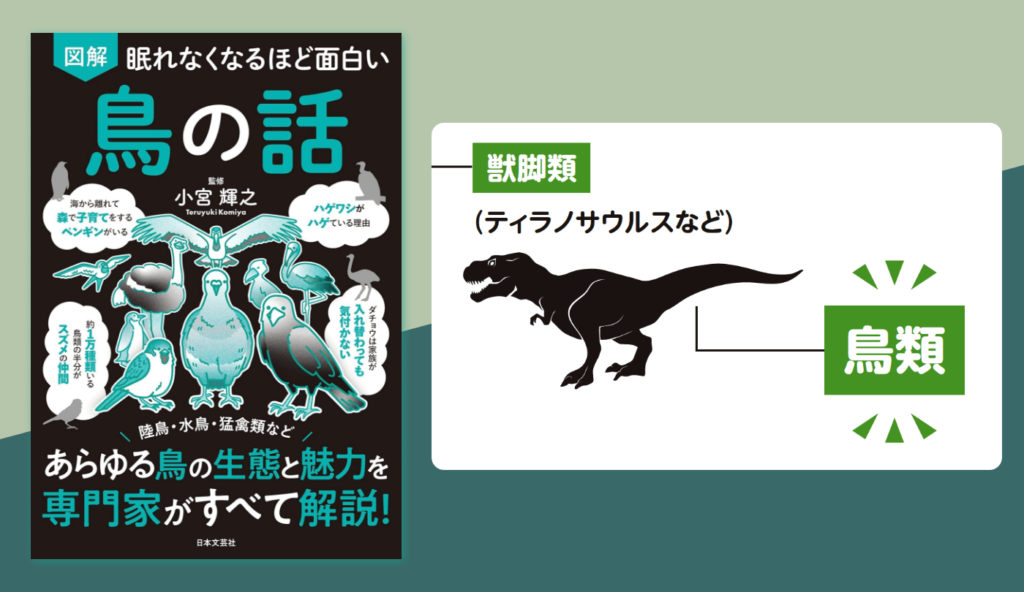

鳥のくちばしには歯がありません。はるか昔を生きた、鳥の祖先である恐竜には歯がありましたが、進化の過程でなくなったのです。

歯がないので昆虫や貝などの硬いものも全部丸飲みしてしまいますが、歯で噛み砕けないかわりに消化器官が発達しています。

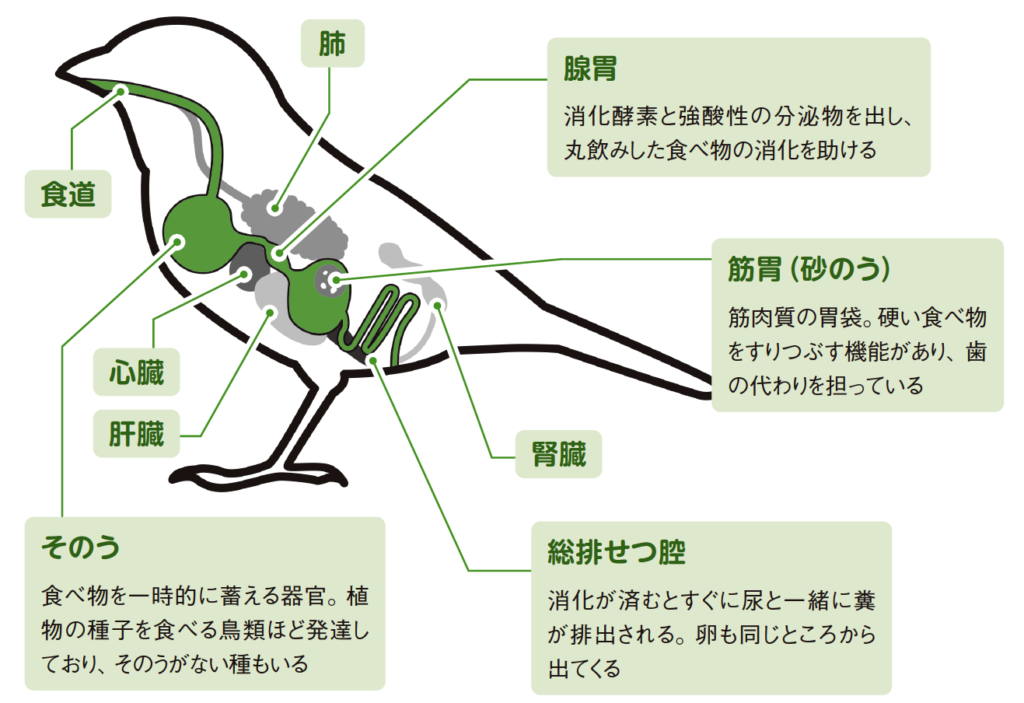

丸飲みした食べ物は、まず「そのう」という器官に入ります。これはすべての鳥類に備わっているわけではありませんが、食道の一部が広がってできた器官で、食道を通ってきた食べ物を一時的に蓄え、柔らかくして消化を助けています。また、柔らかくした食べ物を吐き戻し、雛に与えるときにも役立ちます。

次に「腺胃」という器官を通ります。ここでは強力な酸性の消化液が分泌され、食べ物を溶かす働きがあります。胃の大きさは鳥の食性によって変わり、穀物を主なエサとする鳥は小さく、肉食の鳥は大きく発達しています。

腺胃の先には「筋胃(きんい)」と呼ばれる、筋肉がよく発達した器官があります。ここでは、飲み込んだ食べ物を強い力ですりつぶします。鳥の種類によっては、この筋の中に砂や小石をためておくことがあり「砂のう」とも呼ばれています。筋に砂や小石をためることで、硬い食べ物をより効率的にすりつぶすようにしているのです。

独自に発達した鳥の消化器官

腺胃:消化酵素と強酸性の分泌物を出し、丸飲みした食べ物の消化を助ける。

筋胃(砂のう):筋肉質の胃袋。硬い食べ物をすりつぶす器官で、歯の代わりを担っている。

排せつ腔:消化が済むとすぐに尿と一緒に排出される。卵も同じところから出てくる。

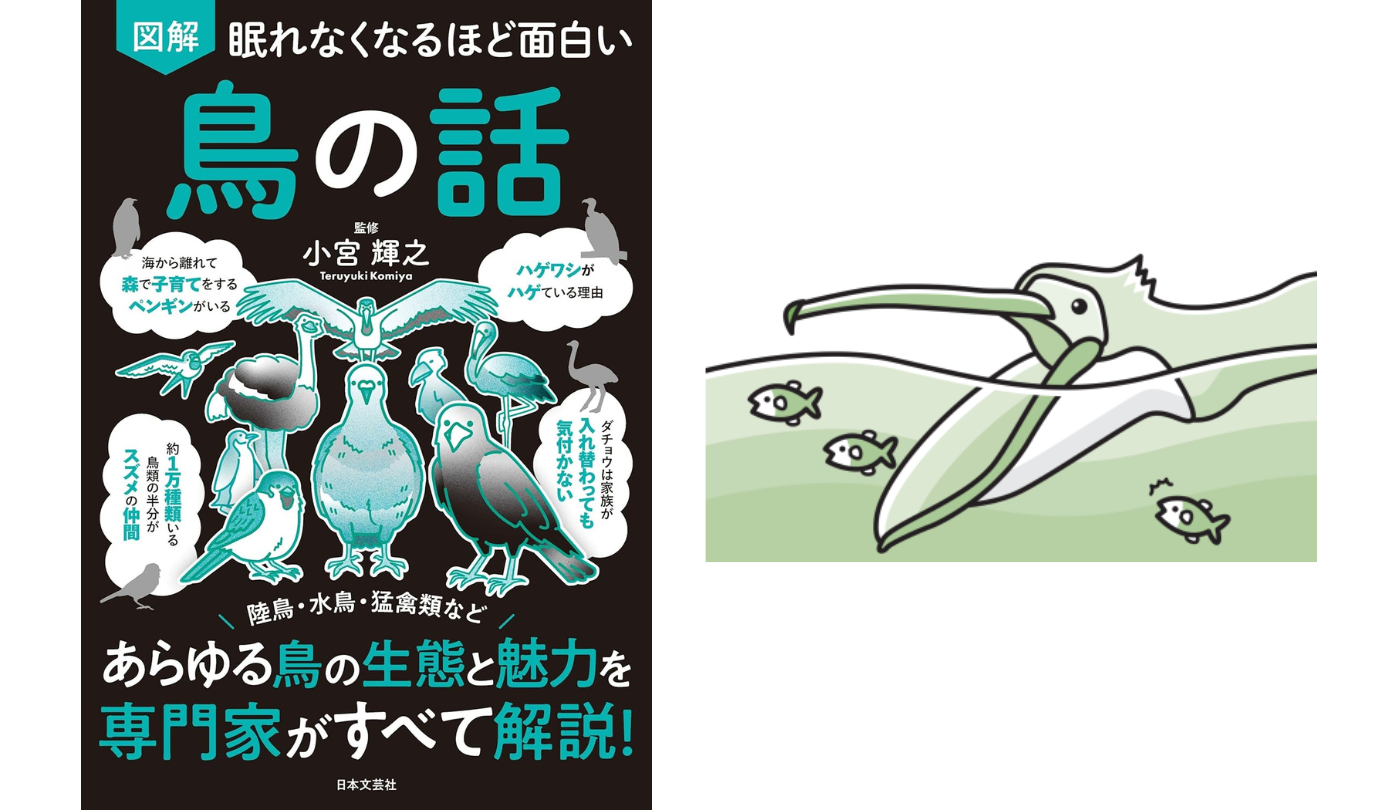

ペリカンの狩りを支える「のど袋」

ペリカンは、大きなのど袋を網のように使って魚を丸飲みします。水も一緒に入ってきますが、のど袋には10ℓ以上の貯水機能があるため、あとから水だけを吐き出すことができるのです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話』監修:小宮輝之

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話』

監修:小宮輝之

飼うこと、食べること、動物園・水族館・花鳥園などでの鑑賞、身近にいる野鳥など、寿命が長い上、インコやオウムなどは話したり、歌ったりとコミュニケーションもとれることから、日本には愛鳥家も多く鳥関連のイベントも定期的に開催されており、動物類のなかでもコアファンが多い生き物です。

鳥類は恐竜時代から大量絶滅を唯一生き延びた動物のため、歴史も古く、進化の過程で飛ぶ・飛ばないをはじめ、大きさや形、色、生息地域も異なり、外見も内面も個性豊か。

社交性も高い上、カラスやオウムなどは知能も高く、行動学の観点でも面白い特徴が多く見られます。

「約1万種類いる鳥類の半分はスズメの仲間」

「鳥の祖先は、結局恐竜なの?」

「鳥に歯はない。くちばしは骨?角質?」

「カラスは家族のためなら、友情は簡単に裏切る」

「スグロミツドリは“右半身がオスで左半身がメス”」

「カメは万年、ツルは千年 ツルの本当の寿命は30年」

「おしどり夫婦の由来であるオシドリは普通に浮気する」

「ダチョウは家族が入れ替わっても気付かない」

「ハゲワシがハゲているのは、ちゃんとした理由がある」などなど

そんな鳥たちの意外な生態や知られざる雑学が詰まった子どもから大人まで幅広く楽しめる一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

鳥類の祖先は1億6000万年前に出現した! 鳥のルーツである古代生物とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

視力は人間の10倍もある!? 鳥が進化の過程で得た能力とは【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

知性と学習力を兼ね備えた森の知恵者 “山の王者”ヒグマの素顔とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

クマにもモーニングルーティンがある!? 季節によって変わるクマの生活【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

クマのツメは森の最強ツール! 登る・掘る、サインする!? 何でもこなせる万能ぶり【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

8種のうち2種もいる! 日本にいる野生のクマはどこにいる?【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

地球を生命の星にした植物は?【眠れなくなるほど面白い 図解 植物の話】

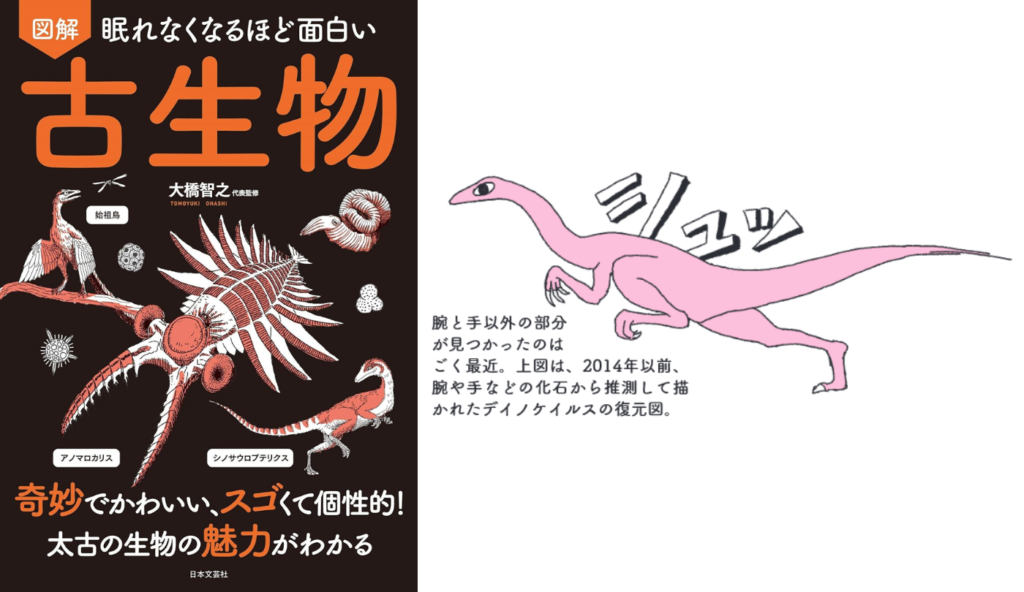

21世紀になって明かされた「恐ろしい手」の持ち主デイノケイルスの意外な正体とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 古生物の話】

求人情報

シニア活躍中/交通誘導員/週1~OK/電話応募で7万円支給

株式会社エナジー

勤務地:愛知県雇用形態:アルバイト・パート給与:日給1万200円~1万2,000円スポンサー:求人ボックス

保育士/英語環境のプリスクール/経験者採用/残業ほぼなし

株式会社クレイズ・アソシエイション

勤務地:大阪府雇用形態:正社員 / 契約社員給与:月給23万円~27万円スポンサー:求人ボックス

日勤専属の介護職

サービス付き高齢者向け住宅 びれい高槻

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給24万円~33万円スポンサー:求人ボックス

店舗や工事現場での警備スタッフ

株式会社アルファ

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:日給1万500円~1万3,000円スポンサー:求人ボックス

営業アシスタント事務/未経験OK/残業なし/土日祝休み/年間休日120日以上

シイエスピーク株式会社

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給21万5,000円~25万円スポンサー:求人ボックス

靴・雑貨販売スタッフ/自分らしくお洒落に働く。社割で足元から美しく、輝く毎日を

株式会社ワシントン靴店

勤務地:大阪府雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,250円~スポンサー:求人ボックス