翼で広がった生息域! くちばしと足の形でわかる鳥の生態とは【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

くちばしと足の形から食べ物と生息環境がわかる

環境ごとに独自の進化を遂げた鳥類

進化の過程で翼を獲得した鳥類は、他の生物に比べて早い段階で生息域が広がったために、種ごとの姿が生息環境や食性とより密接にかかわっているといえるかもしれません。特に、くちばしと足の形には、その鳥の食べ物や生息環境がよく表れています。

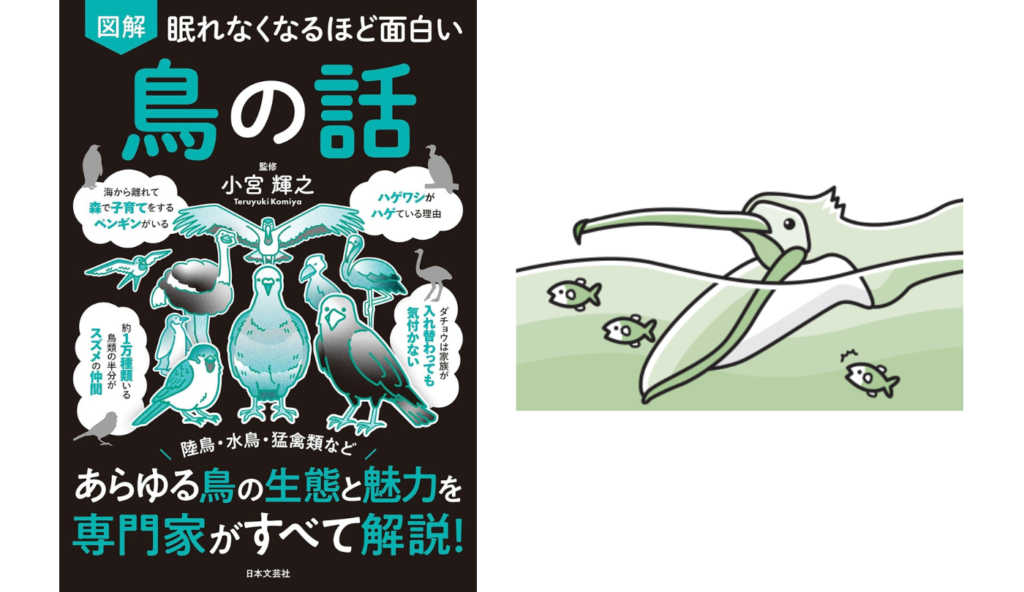

前足の代わりに翼を持つ鳥にとって、くちばしは手や前足の役割も担う重要な器官です。たとえば土の中にいる虫を食べるヤマシギは、地中を掘って探れるように細長いくちばしを持ち、虫のありかを敏感に察知できるように先端まで神経が通っています。

また、ワシやタカなどの猛禽類は肉を食いちぎれるように鋭く鉤状に尖ったくちばしを持っています。水辺で暮らすカモの仲間は水草をエサとしますが、水中で水草だけをこしとれるようにくちばしの形は平たくなっています。

足の形からも、その鳥の暮らしぶりがうかがえます。たとえば空中を飛行しながら虫をくちばしで捕らえるツバメは飛行に特化した進化を遂げ、空気抵抗を減らすために足が短くなっています。

また、木の中の虫をついばむキツツキなどは、垂直に立つ幹にしっかりとしがみつけるように足には鋭い爪がついています。ウの仲間など、水の中にもぐる鳥類は、足に3枚の水かきを持ち、潜水に特化しているのです。

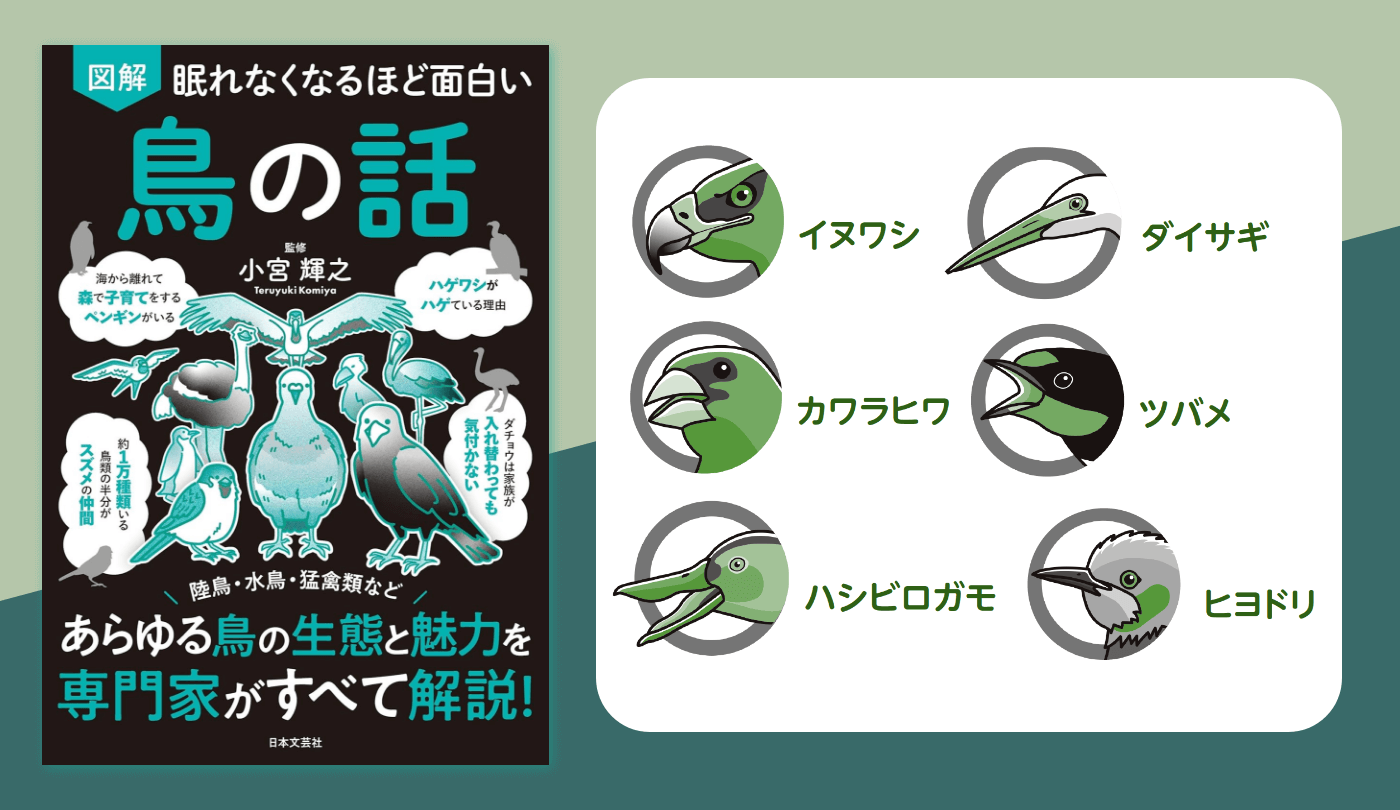

くちばしの形の違い

主に動物質を食べる

イヌワシ

鉤状に鋭く尖っているため、肉を食いちぎるのに優れている。

ダイサギ

細長く尖ったくちばしは水中にいる魚に狙いを定め、突き刺して捕えるのに有利。

ツバメ

大きく開くくちばしで、飛行しながら虫取り網のように小さな虫をたくさん捕らえる。

主に植物質を食べる

カワラヒワ

太く短いくちばしは木の実をたたいて割ったり、種を砕いたりするのに有利な形状。

ハシビロガモ

平たく幅広いくちばしを水面でゆらしながら水ごと水草を口に入れ、エサだけをこしとることができる。

ヒヨドリ

花の蜜や果実が好物で、細く小さなくちばしで蜜を吸う。

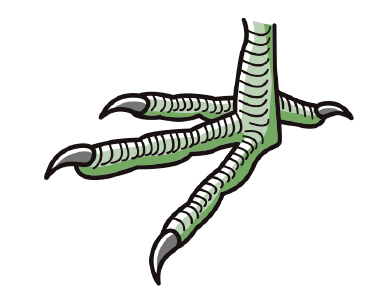

足の形の違い

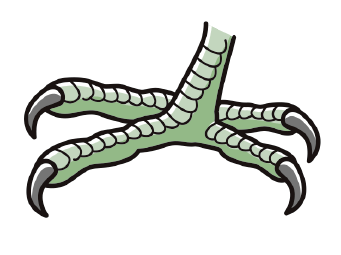

● 三前趾足(さんぜんしそく)

木の枝に止まりやすい足。鳥類の多くがこれに該当する。(スズメ、ハト、タカなど)

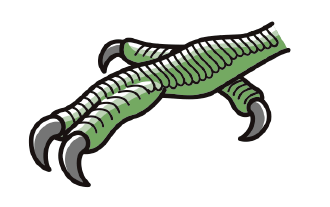

● 対趾足(たいしそく)

木の枝をつかんで止まったり、木の実をつかみやすい。(カッコウ、キツツキ、オウムなど)

● 合趾足(ごうしそく)

穴を掘りやすい。(カワセミ、アカショウビン、ブッポウソウなど)

● 可変対趾足(かへんたいしそく)

大きく重い獲物をつかみやすい。(フクロウ、ミサゴなど)

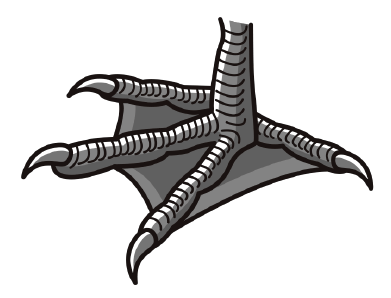

● 蹼足(ぼくそく)

指の間に水かきがあり、泳ぎやすい。(カモ、ミズナギドリ、カモメなど)

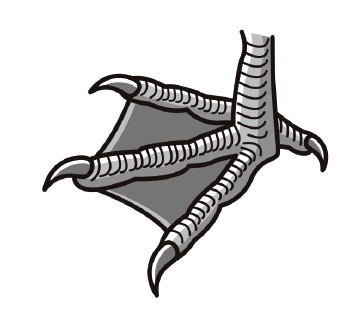

● 全蹼足(ぜんぼくそく)

第1〜4趾すべての指の間に水かきがある。(ウ、ペリカンなど)

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話』監修:小宮輝之

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話』

監修:小宮輝之

飼うこと、食べること、動物園・水族館・花鳥園などでの鑑賞、身近にいる野鳥など、寿命が長い上、インコやオウムなどは話したり、歌ったりとコミュニケーションもとれることから、日本には愛鳥家も多く鳥関連のイベントも定期的に開催されており、動物類のなかでもコアファンが多い生き物です。

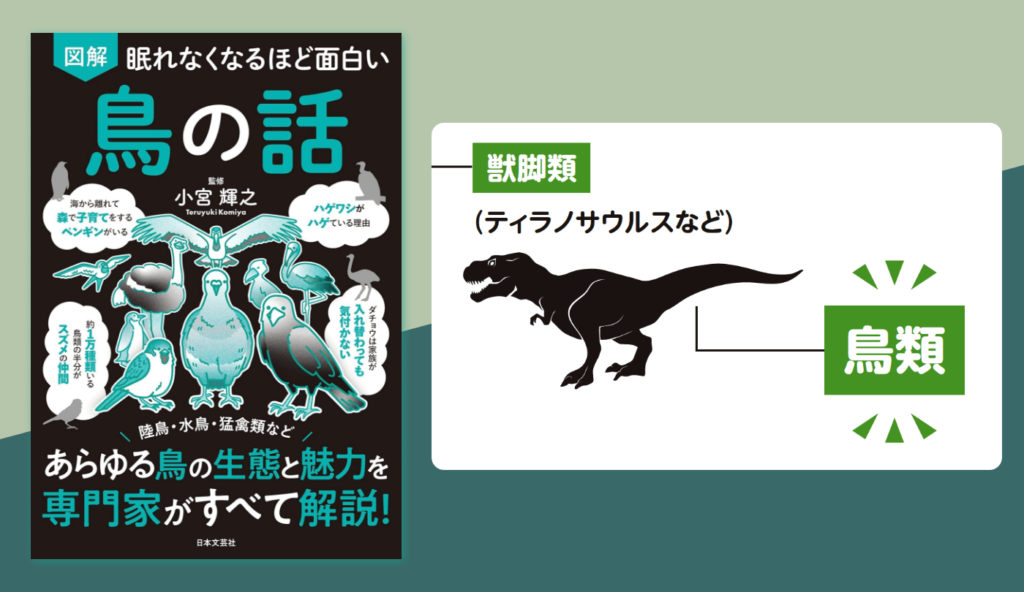

鳥類は恐竜時代から大量絶滅を唯一生き延びた動物のため、歴史も古く、進化の過程で飛ぶ・飛ばないをはじめ、大きさや形、色、生息地域も異なり、外見も内面も個性豊か。

社交性も高い上、カラスやオウムなどは知能も高く、行動学の観点でも面白い特徴が多く見られます。

「約1万種類いる鳥類の半分はスズメの仲間」

「鳥の祖先は、結局恐竜なの?」

「鳥に歯はない。くちばしは骨?角質?」

「カラスは家族のためなら、友情は簡単に裏切る」

「スグロミツドリは“右半身がオスで左半身がメス”」

「カメは万年、ツルは千年 ツルの本当の寿命は30年」

「おしどり夫婦の由来であるオシドリは普通に浮気する」

「ダチョウは家族が入れ替わっても気付かない」

「ハゲワシがハゲているのは、ちゃんとした理由がある」などなど

そんな鳥たちの意外な生態や知られざる雑学が詰まった子どもから大人まで幅広く楽しめる一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

昆虫も貝も全部丸飲みする鳥は”最強の消化器官”を持っている!?【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

視力は人間の10倍もある!? 鳥が進化の過程で得た能力とは【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

鳥類の祖先は1億6000万年前に出現した! 鳥のルーツである古代生物とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

ウグイスにも方言がある!? 地域で変わる鳥のさえずりと文法【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

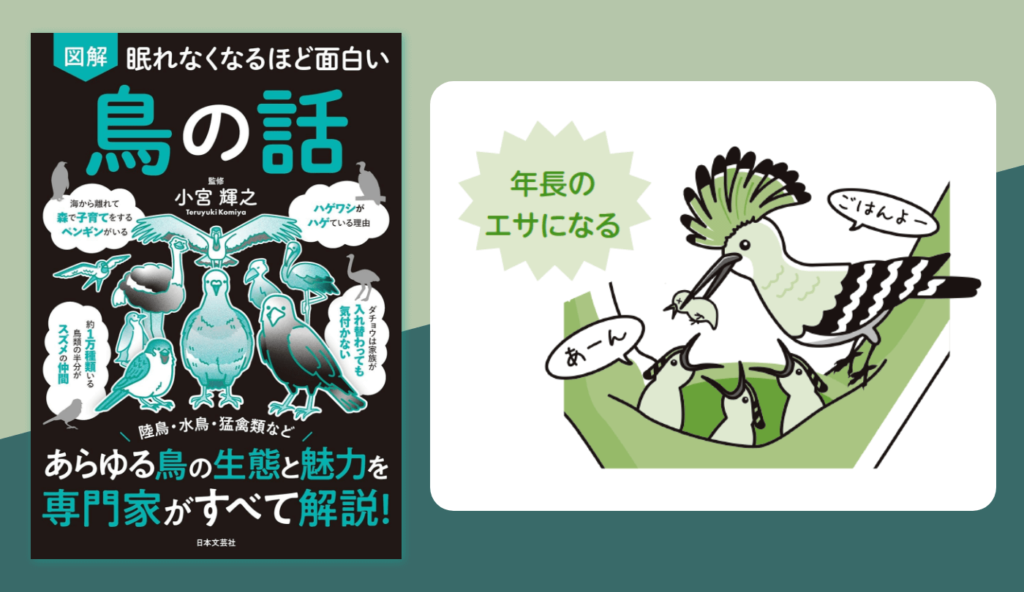

他に類を見ない生態! ヤツガシラはエサ用に子供を1羽多く産む!?【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

鳥はオスもミルクで子育てする!? 一部の鳥しか出せない特別なミルクとは【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

クジャクのきれいな飾り羽は「繁殖期が終わると全部抜ける」【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

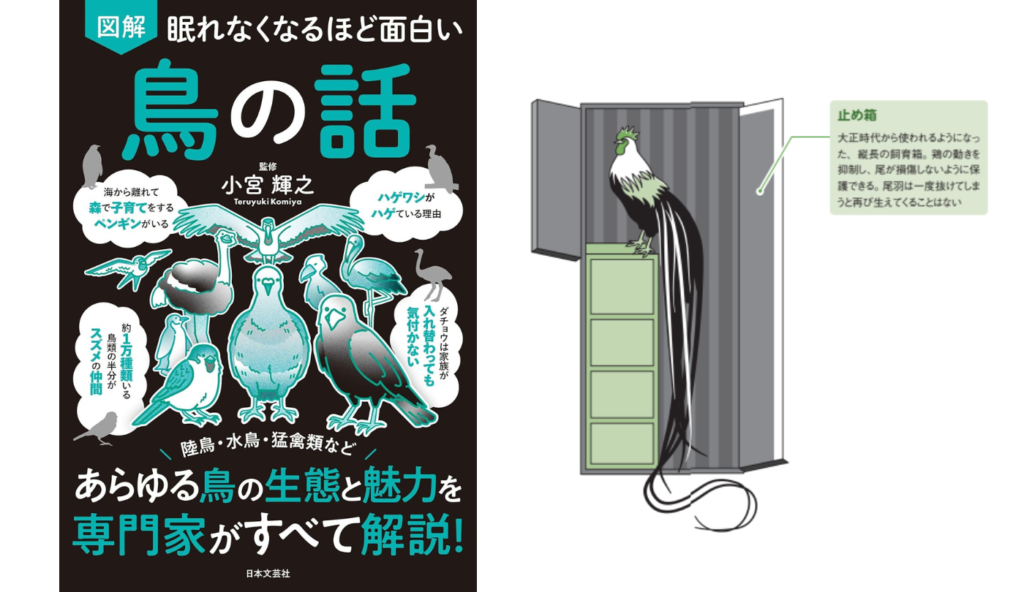

土佐で生まれた貴重なニワトリ「オナガドリ」の尾羽は最高13mもある!?【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

求人情報

美容クリニックのカスタマーサポート/未経験OK/賞与年3回/医療脱毛社割有/髪色自由/残業少なめ

セブンエー美容株式会社

勤務地:福岡県 福岡市雇用形態:正社員給与:月給22万円~スポンサー:求人ボックス

化粧品・健康食品の海外薬事・規制対応海外現地法人担当/スタッフクラス

株式会社ディーエイチシー

勤務地:東京都雇用形態:給与:年収500万円~700万円スポンサー:求人ボックス

「経験必須」「SE」介護業界向けシステム開発支援の案件

株式会社コプロテクノロジー

勤務地:東京都雇用形態:業務委託給与:月給35万円~45万円スポンサー:求人ボックス

障がい者福祉施設での支援員・相談員

グループホーム さいかい和白

勤務地:福岡県 福岡市雇用形態:正社員給与:月給20万8,000円~25万円スポンサー:求人ボックス

社内システム管理サポート/事務復帰応援/賞与5.4ヶ月分/転勤なし

イスコジャパン株式会社

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給21万円スポンサー:求人ボックス

店舗や工事現場での警備スタッフ

株式会社アルファ

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:日給1万500円~1万3,000円スポンサー:求人ボックス