ウグイスにも方言がある!? 地域で変わる鳥のさえずりと文法【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

鳴き声に「方言」や「文法」を持つ鳥もいる

鳥の鳴き声には多様な意味がある

鳥の鳴き声は2種類に分けられます。1つは「地鳴き」といって短い音で構成されるもの。地鳴きは日常会話のようなもので、ケンカのときや雛がご飯を欲するときなど、さまざまなシーンで使われていると考えられています。

もう1つの鳴き声は「さえずり」です。まるで歌っているように聞こえる鳴き声で、求愛や自分の縄張りの主張、種の識別などに使われています。

さえずりは地域によって方言があるといわれていて、たとえば「ホーホケキョ」という特徴的な鳴き声で知られるウグイスのさえずりですが、小笠原諸島では「ホーホケキョ ケキョ ケー」と鳴きます。他の島しょ部では「ホーホケ」と鳴き声が短くなることも多いようです。

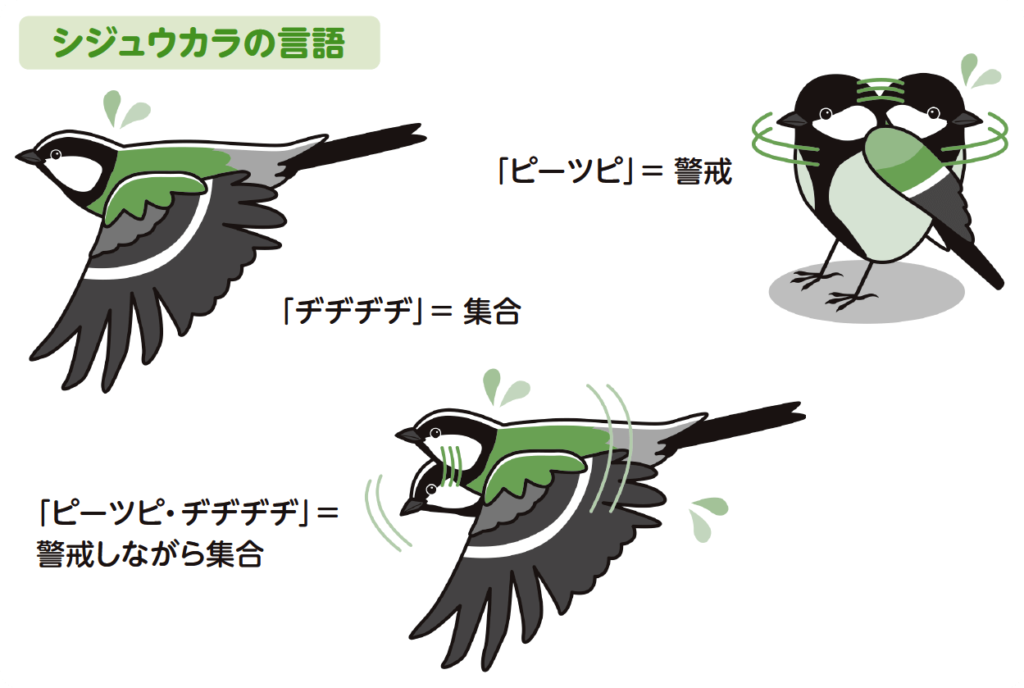

また、シジュウカラは仲間との共通言語を持っていることもわかっています。たとえば天敵であるタカを見つけたときには「ヒヒヒ」と鳴き、ヘビを見つけたときには「ジャージャー」と鳴きます。仲間に警戒を伝えるときには「ピーツピ」、集合を呼びかけるときは「ヂヂヂヂ」、「ピーツピ・ヂヂヂヂ」で「警戒しながら集合」という意味になります。ある実験では「ヂヂヂ・ピーツピ」だと、どちらの意味も伝わらなかったという結果から、独自の文法をも駆使しているということがわかったのです。

2種類に分けられる鳥の鳴き声

地鳴き

雛が親鳥にご飯がほしいと訴えるときやケンカのとき、仲間とコミュニケーションを取るときなど、さまざまな日常会話として使われている。

さえずり

さえずりはメスへの求愛の際や自身と同種であるかの判断、縄張りの防衛に使われている。

言語や方言を持つ鳥

シジュウカラの言語

「ピーツピ」= 警戒

「ヂヂヂヂ」= 集合

「ピーツピ・ヂヂヂヂ」= 警戒しながら集合

その他

「ヒヒヒ」= タカ

「ジャージャー」= ヘビ

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話』監修:小宮輝之

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話』

監修:小宮輝之

飼うこと、食べること、動物園・水族館・花鳥園などでの鑑賞、身近にいる野鳥など、寿命が長い上、インコやオウムなどは話したり、歌ったりとコミュニケーションもとれることから、日本には愛鳥家も多く鳥関連のイベントも定期的に開催されており、動物類のなかでもコアファンが多い生き物です。

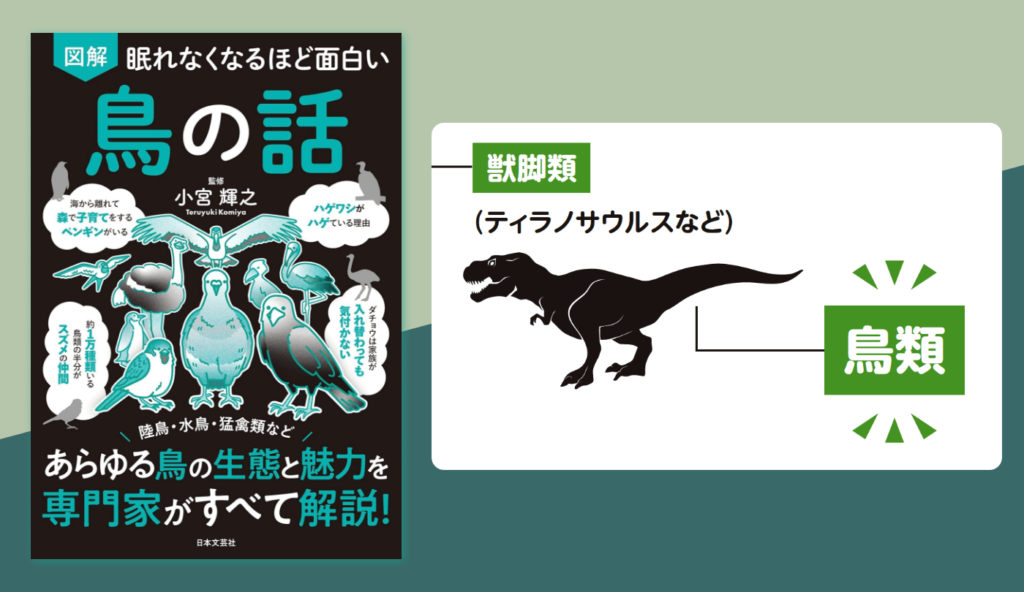

鳥類は恐竜時代から大量絶滅を唯一生き延びた動物のため、歴史も古く、進化の過程で飛ぶ・飛ばないをはじめ、大きさや形、色、生息地域も異なり、外見も内面も個性豊か。

社交性も高い上、カラスやオウムなどは知能も高く、行動学の観点でも面白い特徴が多く見られます。

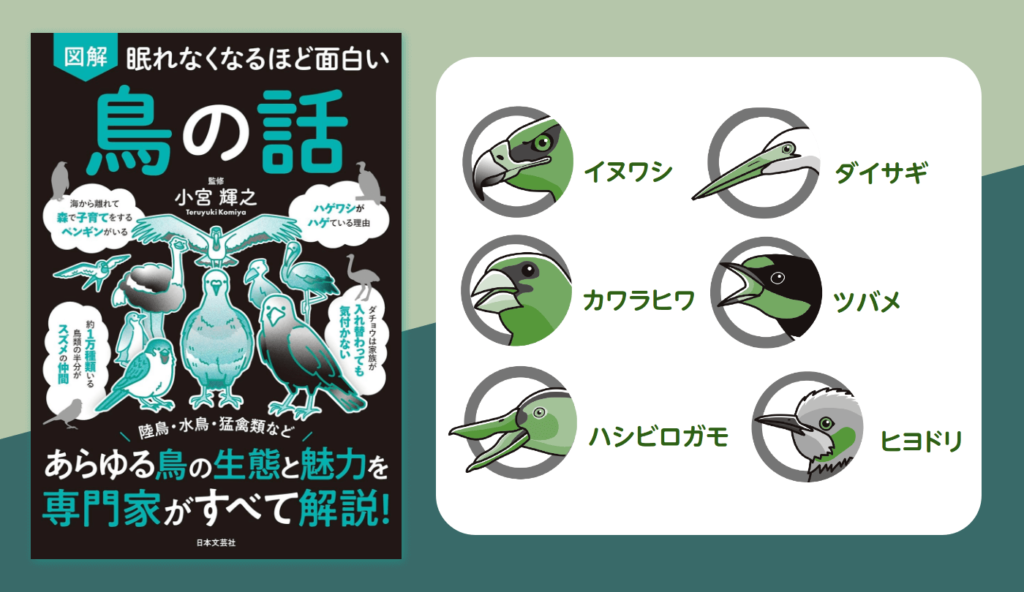

「約1万種類いる鳥類の半分はスズメの仲間」

「鳥の祖先は、結局恐竜なの?」

「鳥に歯はない。くちばしは骨?角質?」

「カラスは家族のためなら、友情は簡単に裏切る」

「スグロミツドリは“右半身がオスで左半身がメス”」

「カメは万年、ツルは千年 ツルの本当の寿命は30年」

「おしどり夫婦の由来であるオシドリは普通に浮気する」

「ダチョウは家族が入れ替わっても気付かない」

「ハゲワシがハゲているのは、ちゃんとした理由がある」などなど

そんな鳥たちの意外な生態や知られざる雑学が詰まった子どもから大人まで幅広く楽しめる一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

実に鳥類の半分がスズメの仲間!? 鳥類最大グループ「スズメ目」【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

昆虫も貝も全部丸飲みする鳥は”最強の消化器官”を持っている!?【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

渡り鳥と留鳥、DNAに刻まれた鳥の生き方の違い【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

翼で広がった生息域! くちばしと足の形でわかる鳥の生態とは【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

視力は人間の10倍もある!? 鳥が進化の過程で得た能力とは【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

鳥類の祖先は1億6000万年前に出現した! 鳥のルーツである古代生物とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

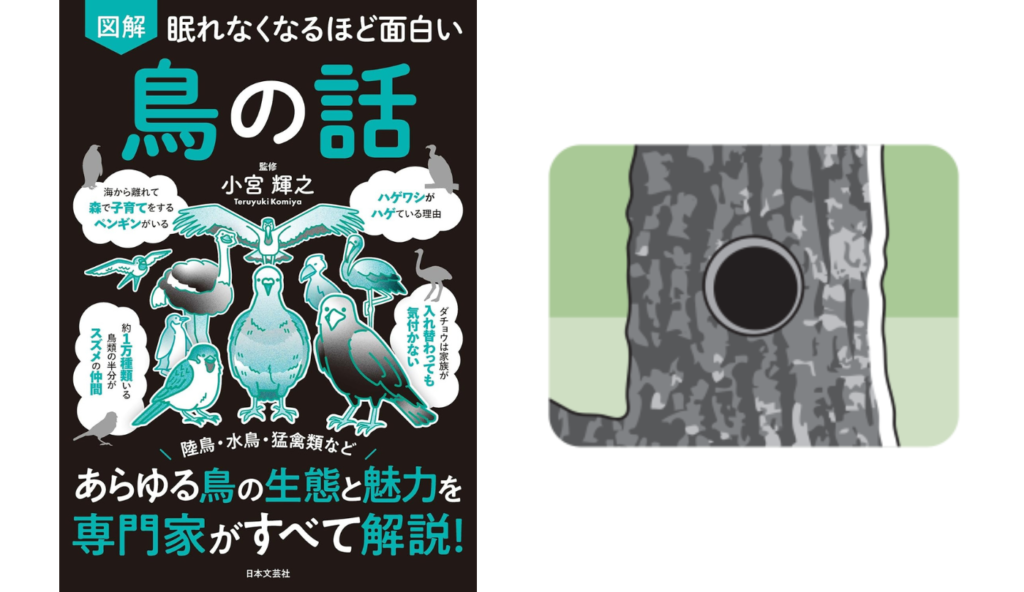

巣づくりの工夫がすごい! 鳥たちの材料と形の秘密とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

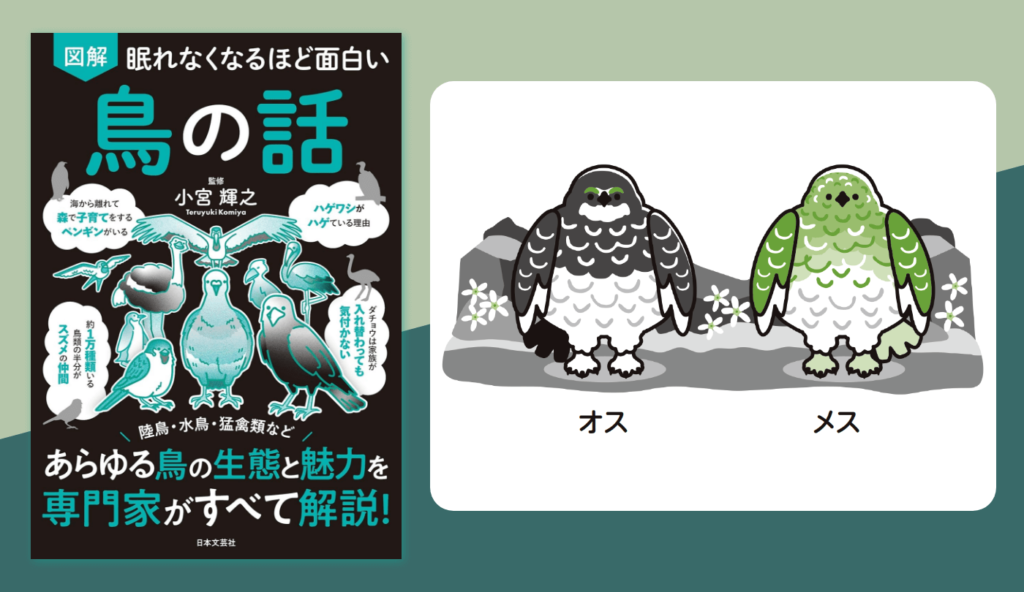

季節ごとに変身するライチョウの”保護色戦略”とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

求人情報

「電話受付スタッフ」「株価はどれくらいですか?」など問合せ 手当充実/証券外務員1種をお持ちの方

アルティウスリンク株式会社

勤務地:東京都雇用形態:給与:時給1,800円~2,050円スポンサー:求人ボックス

現場作業スタッフ

トウレイエンジニアリング株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給22万6,500円~26万3,500円スポンサー:求人ボックス

システム開発

株式会社アシスト・ワン

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給32万円~50万円スポンサー:求人ボックス

ルート営業/ノルマ無し

基礎建販株式会社

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給25万5,000円~32万円スポンサー:求人ボックス

モノづくり会社での設計スタッフ

平和鉄工株式会社

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給27万円~40万円スポンサー:求人ボックス

作業療法士/残業ほぼなし/年間休日120日以上/賞与年3回

株式会社Qualia

勤務地:福岡県 福岡市雇用形態:正社員給与:月給26万円~35万円スポンサー:求人ボックス