外にかけている人は窃盗にご注意! カラスはハンガーを巣づくりに使う!?【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

カラスは他の動物から毛をむしり取って巣をつくる

カラスらしい知恵を使った材料集め

誰もがよく見かける鳥の代表としてカラスが挙げられます。都市部から里山まで広く分布しているため、日本ではどこでも見ることができるでしょう。

そんなカラスの巣はお椀型をしていて、巣の材料はさまざまです。外巣(巣の外側)には木の枝や小石、泥などを用いていて、カラスの種類や地域によっても異なります。

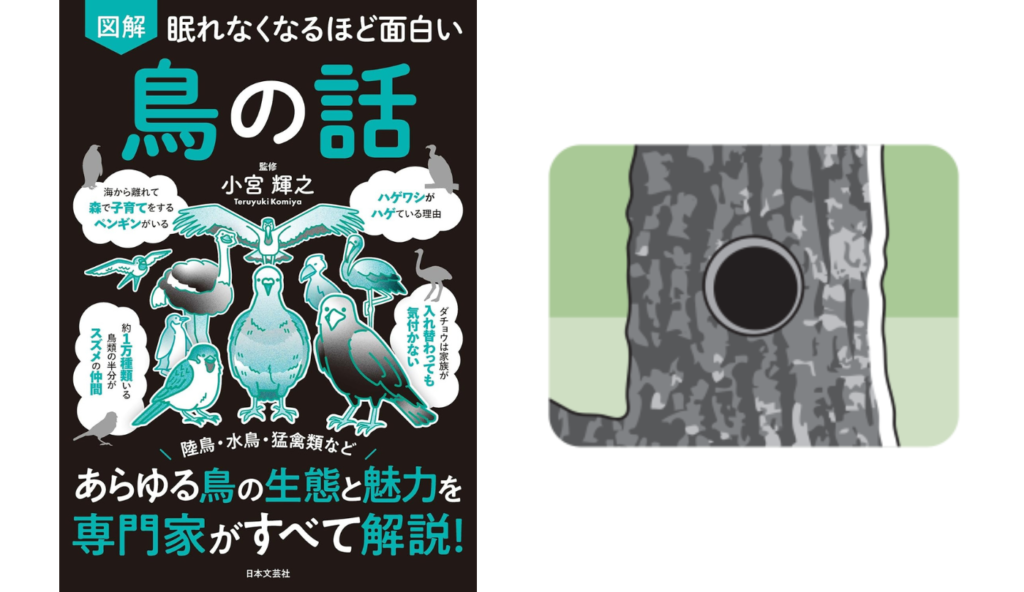

たとえば都会にすむハシブトガラスやハシボソガラスは、外巣の材料として針金ハンガーを使うことも多々あります。これは都会に木が少ないからやむを得ず、ということでもないようで、好んで積極的に利用していると考えられています。軽くて丈夫、しかも変型可能なハンガーの性質がカラスの巣づくりに適しているのでしょう。カラスが巣をつくる時期にあたる3〜4月頃は洗濯物のハンガーが盗まれやすいため、カラスが近くにいる地域にすむ人は注意が必要です。

また、巣の内側の「座」には羽毛や動物の毛、枯葉や枯草などを利用します。特にシカやポニーなどの柔らかいお尻の毛を好み、動物から直接毛をむしり取ることがあります。抜け落ちた毛を拾うよりも、必要な分だけ直接抜いたほうが集める手間が省けて効率的であることからの行動でしょうが、その賢さはさすがです。

カラスは動物のお尻の毛が好き

奈良公園などでは、カラスがシカのお尻から毛を直接むしり取っている光景が繁殖期にはよく見られます。シカも特に嫌がるそぶりは見せないものの、あまりにしつこいと追い払うことも。

カラスのハンガー泥棒にはご用心

都会のカラスは巣づくりの材料として針金ハンガーを好みます。3〜4月の繁殖期には洗濯物から盗まれないように注意が必要です。プラスチック製のものだと比較的持っていかれにくいのでしょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話』監修:小宮輝之

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話』

監修:小宮輝之

飼うこと、食べること、動物園・水族館・花鳥園などでの鑑賞、身近にいる野鳥など、寿命が長い上、インコやオウムなどは話したり、歌ったりとコミュニケーションもとれることから、日本には愛鳥家も多く鳥関連のイベントも定期的に開催されており、動物類のなかでもコアファンが多い生き物です。

鳥類は恐竜時代から大量絶滅を唯一生き延びた動物のため、歴史も古く、進化の過程で飛ぶ・飛ばないをはじめ、大きさや形、色、生息地域も異なり、外見も内面も個性豊か。

社交性も高い上、カラスやオウムなどは知能も高く、行動学の観点でも面白い特徴が多く見られます。

「約1万種類いる鳥類の半分はスズメの仲間」

「鳥の祖先は、結局恐竜なの?」

「鳥に歯はない。くちばしは骨?角質?」

「カラスは家族のためなら、友情は簡単に裏切る」

「スグロミツドリは“右半身がオスで左半身がメス”」

「カメは万年、ツルは千年 ツルの本当の寿命は30年」

「おしどり夫婦の由来であるオシドリは普通に浮気する」

「ダチョウは家族が入れ替わっても気付かない」

「ハゲワシがハゲているのは、ちゃんとした理由がある」などなど

そんな鳥たちの意外な生態や知られざる雑学が詰まった子どもから大人まで幅広く楽しめる一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

ウグイスにも方言がある!? 地域で変わる鳥のさえずりと文法【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

実に鳥類の半分がスズメの仲間!? 鳥類最大グループ「スズメ目」【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

昆虫も貝も全部丸飲みする鳥は”最強の消化器官”を持っている!?【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

渡り鳥と留鳥、DNAに刻まれた鳥の生き方の違い【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

鳥はオスもミルクで子育てする!? 一部の鳥しか出せない特別なミルクとは【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

視力は人間の10倍もある!? 鳥が進化の過程で得た能力とは【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

ハトやカラスなど…人間のそばに最も多い鳥「陸鳥」たちの生態とは【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

巣づくりの工夫がすごい! 鳥たちの材料と形の秘密とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

求人情報

ブランド品や貴金属の買取専門スタッフ/東京都新宿区

株式会社アスティ

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給30万円~60万円スポンサー:求人ボックス

1BOX/AT車での配送職/福祉用具の配達/回収/出荷準備など

パラマウントケアサービス株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:年収390万円~430万円スポンサー:求人ボックス

賃貸仲介営業/飛び込みなし/研修あり・稼げるインセンティブ制度あり

株式会社エストコーポレーション

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給25万円~スポンサー:求人ボックス

お酒買取販売店スタッフ、正社員募集、賞与年2回、未経験OK、残業なし

お酒買取販売LIQUORJOY

勤務地:東京都雇用形態:正社員 / アルバイト・パート給与:月給25万円~50万円スポンサー:求人ボックス

足場組立の現場作業スタッフ/実務経験必須/ボーナス年2回/退職金制度あり

株式会社アイラックニシカワ

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給29万円スポンサー:求人ボックス

観光バス乗降場周辺の誘導警備

株式会社日本環境ビルテック

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:日給1万2,008円~スポンサー:求人ボックス