「木彫りのクマ」ルーツはヨーロッパ!? 徳川家とクマの面白い歴史【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

お土産でおなじみの木彫りのクマ 実はスイス生まれ、日本育ち

サケをくわえさせたのは日本オリジナル

北海道土産として親しまれている「木彫りのクマ」。どっしりとサケをくわえるそのフォルムは、日本独自の工芸品のように思われがちですが、そのルーツはヨーロッパ、スイスのベルン州・ブリエンツ村にあります。

1921〜22年、尾張徳川家の第19代当主・徳川義親(よしちか)は、ヨーロッパを視察していた際、現地の農民がつくっていた木彫りのクマに心を奪われました。義親はこれを「日本でも広めたい」と考え、自らの開拓地だった北海道八雲町に持ち帰ります。

八雲の農民たちは、その意図を受けて制作をはじめ、1924年には最初の木彫りのクマが誕生しました。スイスの技術を参考にしつつ、日本らしい造形や彫り方が取り入れられ、やがて八雲独自の「毛彫り」や「面彫り」といった技法が確立されていきます。さらにサケをくわえるというワイルドなポーズは、北海道のヒグマの生態を反映した”進化形”です。これはスイスには存在しない、日本ならではの木彫り文化といえるでしょう。

その後、旭川市などの地域にも広がり、職人たちがさまざまなスタイルを生み出しました。現在では「北海道らしさ」を象徴する代表的な工芸品として知られ、観光客に人気のお土産にもなっています。

スイス製と日本製の違い

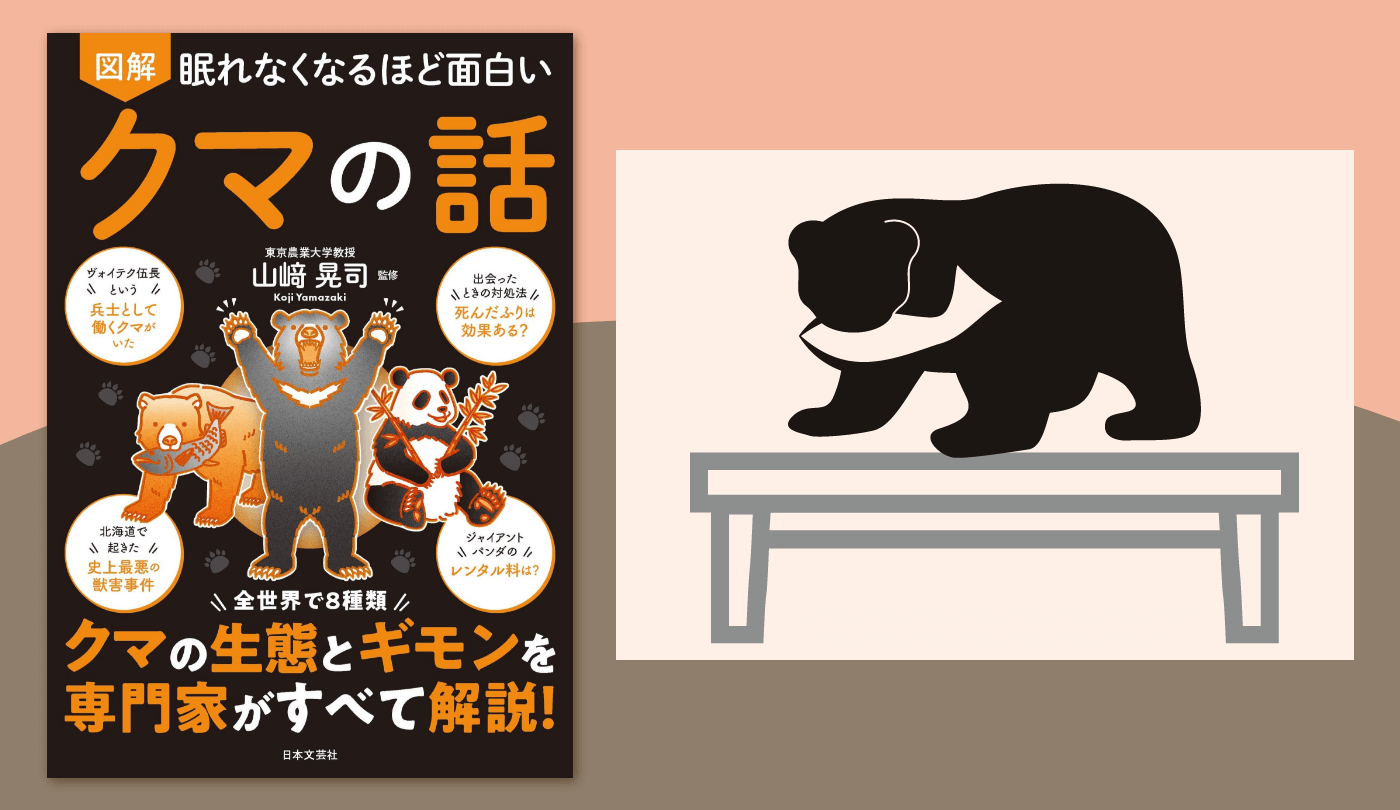

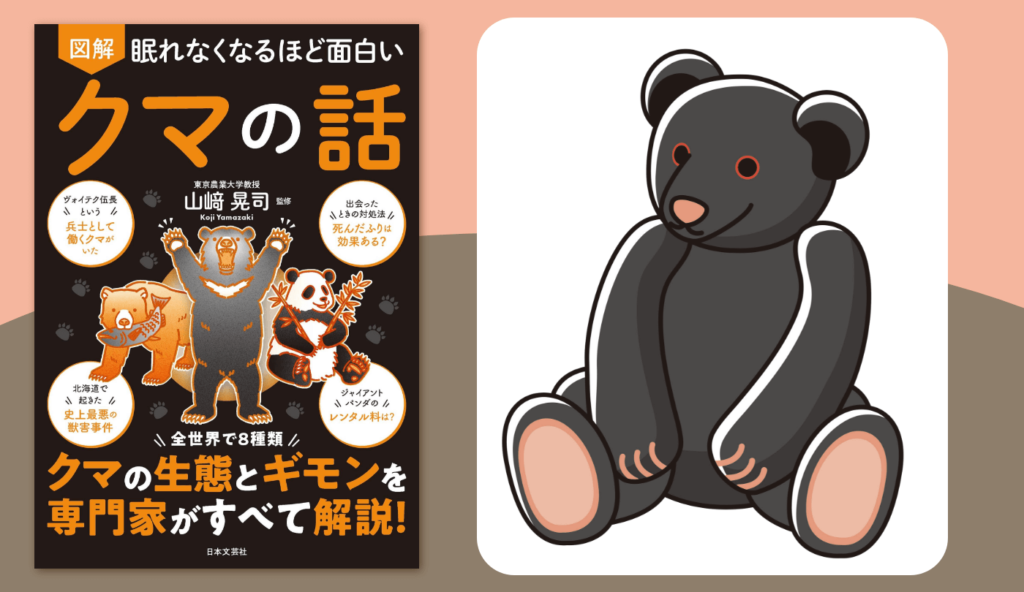

スイスの木彫りのクマ

スイスのクマは手のひらサイズ。ユーモラスで人間のように見える可愛いらしい姿をしている。

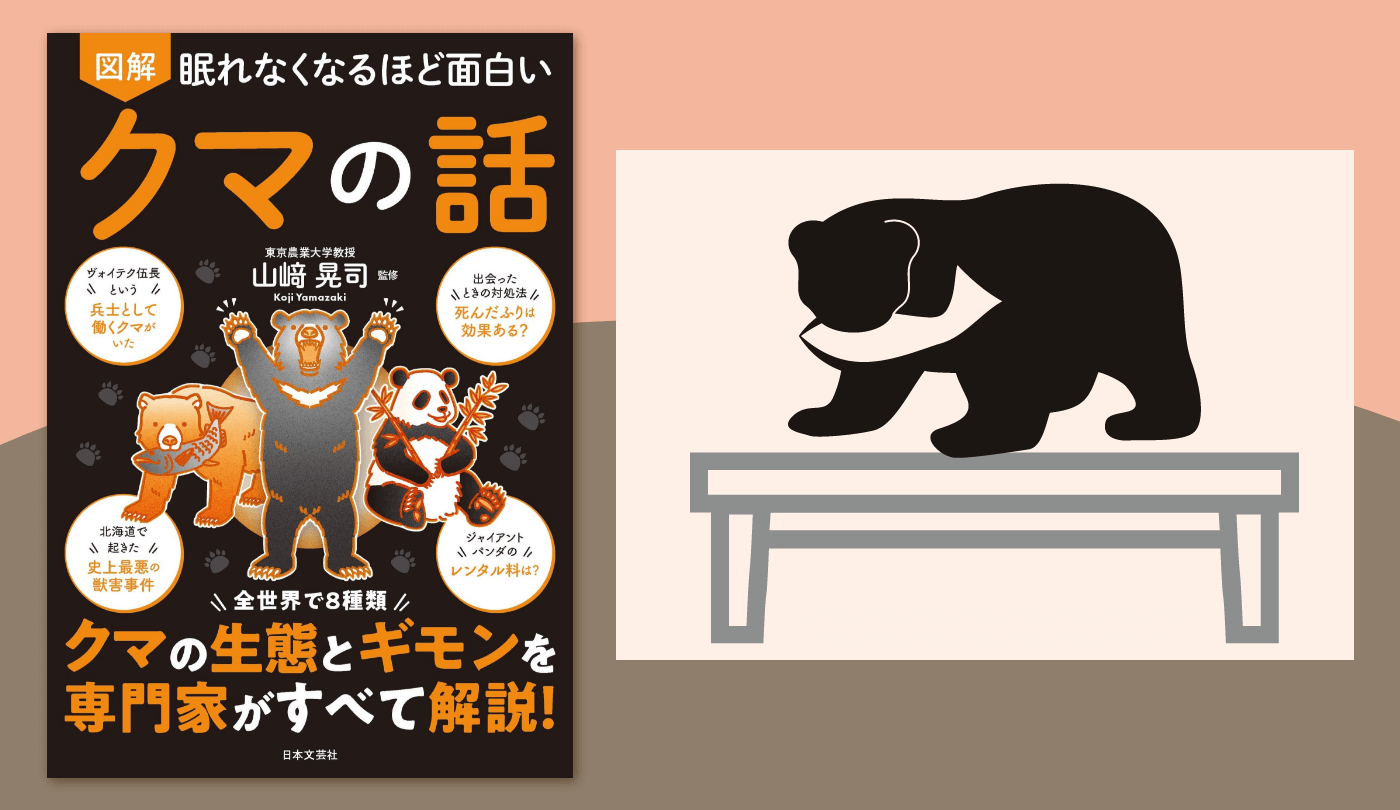

北海道の木彫りのクマ

北海道のクマは迫力のあるサイズ。サケをくわえるワイルドなポーズは、北海道のヒグマそのもの。

スイスのクマは基本的に小さな置物として愛され、北海道のクマは「北海道らしさ」を象徴する代表的な工芸品として知られています。

木彫りのクマが日本に広まるまで

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話』監修:山﨑晃司

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話』

監修:山﨑晃司

世界中数多くの動物園で飼育され、アニメや漫画、ファンシーキャラクターのモチーフとしても起用されることの多い人気の動物「クマ」。

最近では日本全国で目撃が相次いで発生したり、温暖化の影響で冬眠をしないクマも確認されたりすることから、話題に事欠かない今大注目の動物です。

しかし、ペットとして飼うことは難しく、ときに人を襲う恐ろしい側面も持ち合わせるクマ。

それなのになぜ人間にとって馴染み深く身近な存在に感じるのでしょうか。

「クマは大体力士2人分の重さ」「死んだふりは意味ある?クマに出会ったときの対処法」

「ホッキョクグマは皮膚が真っ黒で毛が透明?」「年々増加している“新世代クマ”って!?」

「イエティとビッグフットの正体はクマ?」

愛玩動物、猛獣、食用、ワーキングアニマルなど、さまざまな角度からクマの生態と特徴を解説し、クマの知られざる魅力に迫ります。

これを読めばクマのことがもっと好きになること間違いなしの一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

クマは冬眠してもムキムキのまま!? 医療のヒントになるかもしれない不思議な調節力【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

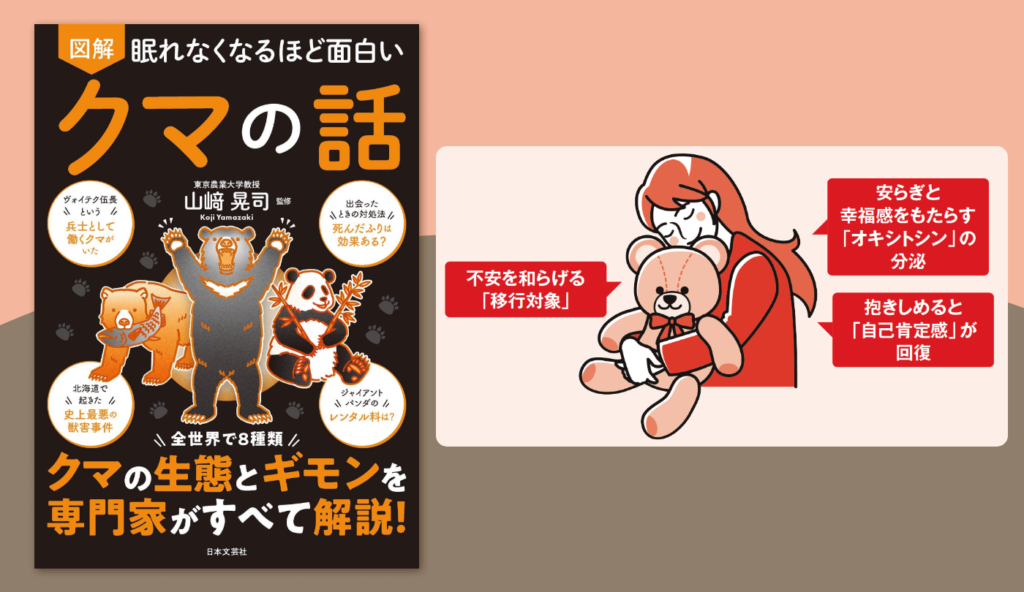

大人も効果あり!? クマのぬいぐるみで自己肯定感がアップするワケ【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

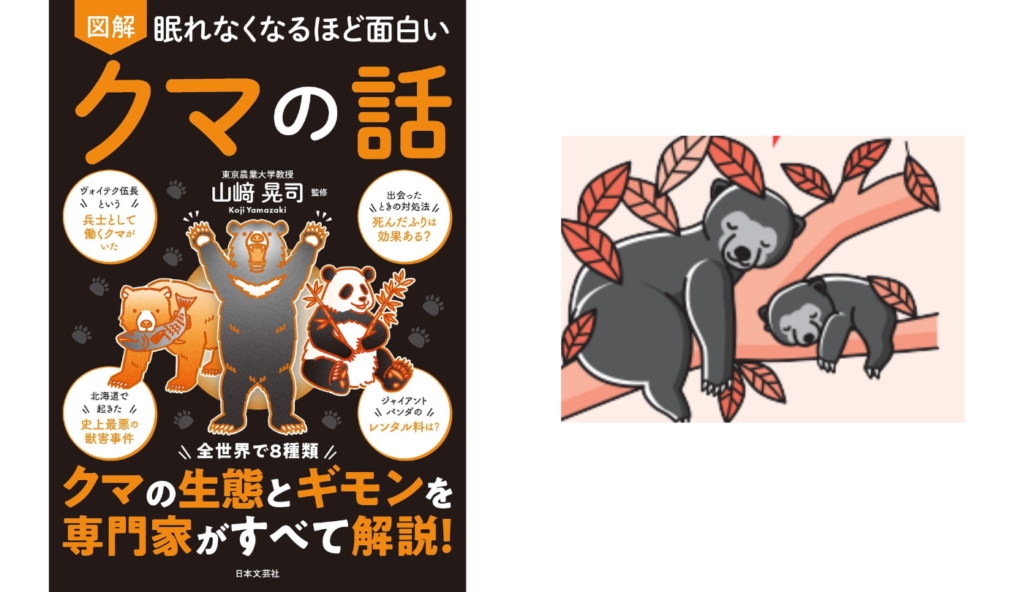

クマも睡眠の質を気にする!? クマたちの工夫された睡眠スタイルとは【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

かわいい顔して超マッチョ! ジャイアントパンダの野生力とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

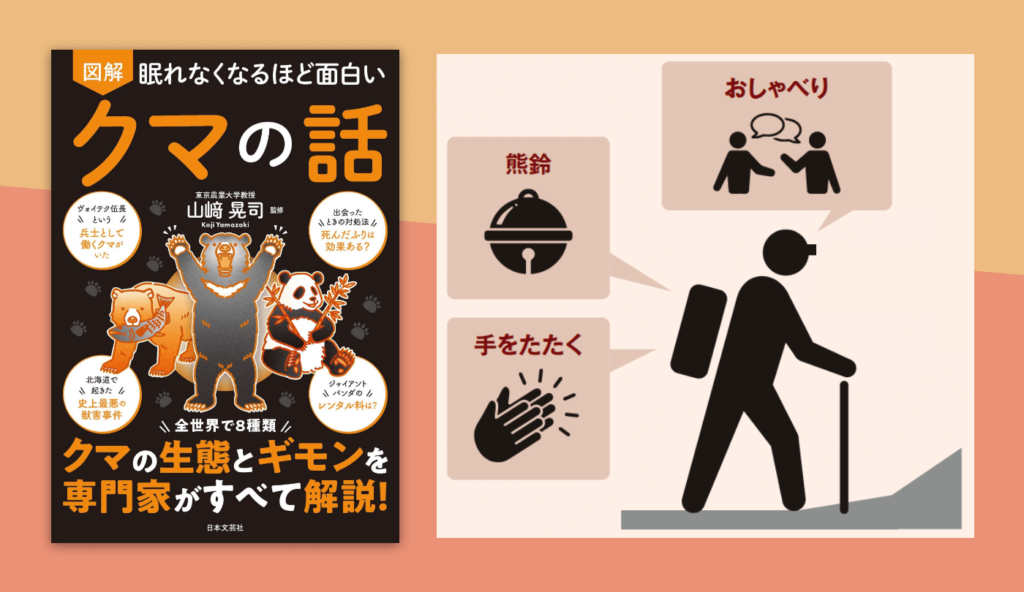

死んだふりは逆効果!? クマ遭遇で生き延びる正しい行動とは【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

100年以上愛される「テディベア」、その名の由来とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

知性と学習力を兼ね備えた森の知恵者 “山の王者”ヒグマの素顔とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

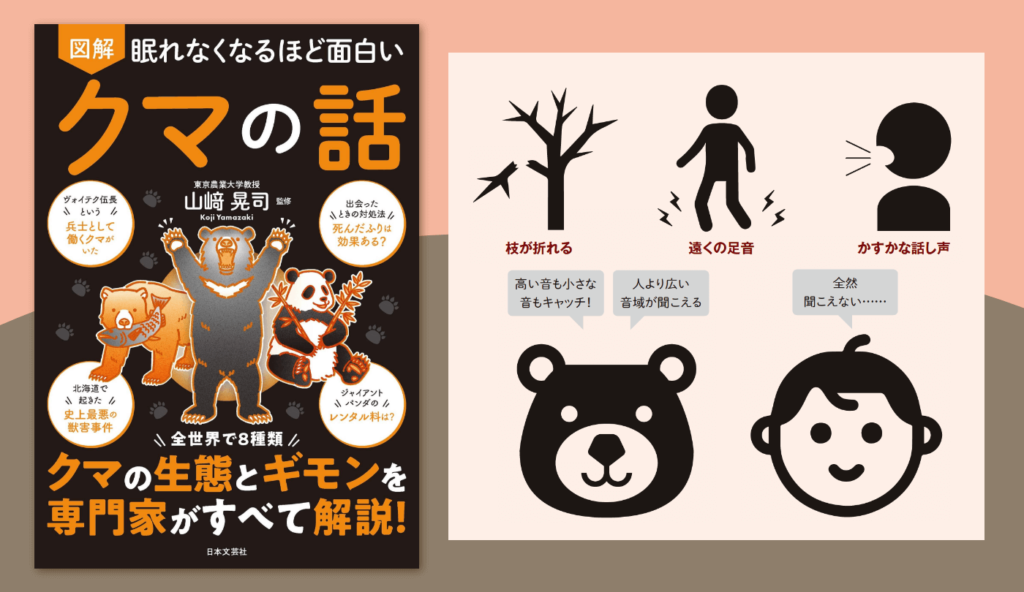

クマの耳は高音に敏感な“音の探知機”! 枝の折れる音まで聞こえる脅威の聴力とは【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

求人情報

施工管理/未経験者歓迎/年に1回昇給&年2回賞与あり

株式会社WAOH

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給23万円スポンサー:求人ボックス

リチウム電池の製造/2交替

パーソルファクトリーパートナーズ株式会社

勤務地:大阪府雇用形態:派遣社員給与:時給1,500円スポンサー:求人ボックス

ラーメン店の店舗スタッフ

麺屋ひょっとこ交通会館店

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,300円スポンサー:求人ボックス

配送職/福祉用具の配達/回収/出荷準備など

パラマウントケアサービス株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:年収390万円~430万円スポンサー:求人ボックス

2027新卒採用ウエディングフォトグラファー

株式会社24toProduce

勤務地:東京都雇用形態:正社員 / 新卒・インターン給与:月給23万5,000円~スポンサー:求人ボックス

イタリアンカフェのキッチン/店内の窯で焼き上げる本格ピッツァ

株式会社雅門

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給26万円~40万円スポンサー:求人ボックス