トウキョウホタテ、タカハシホタテ【眠れなくなるほど面白い 図解 古生物の話】

トウキョウホタテ、タカハシホタテ

かつては東京でも見つかった化石採集の定番

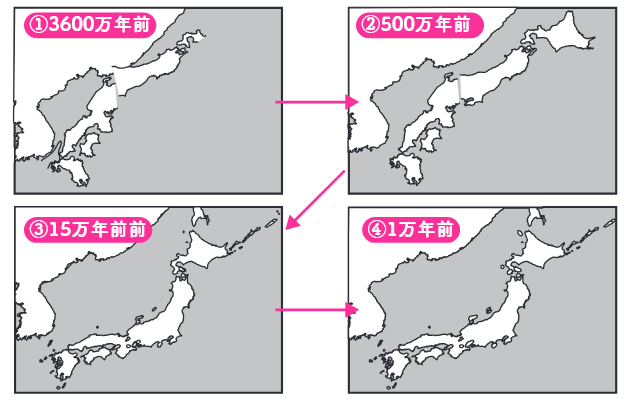

アジア大陸の一部だった日本が大陸から分離し、日本海と日本列島の原型が形成されたのは、新生代新第三紀の中新世の半ばを過ぎたころです。それから現在まで、日本列島は海と陸の時代を繰り返し、海にはたくさんの貝の仲間が生息しました。そのことを実感できる存在が、トウキョウホタテの化石です。

トウキョウホタテは正式にはミズホペクテン・トウキョウエンシスといい、新第三紀鮮新世から第四紀更新世にかけての日本近海に住んでいた絶滅したホタテガイの仲間です。

日本では関東を中心に、九州から北海道まで広い範囲で見つかる、人気のある化石として知られています。その名の通り、以前は東京都内でもよく見つかっていました。

現在のホタテガイに似ていますが、トウキョウホタテは殻の表面にある筋(放射肋)の本数が少ないことで区別することができます。

2016年には、日本地質学会が「東京都の化石」に選定しました。

同じイタヤガイ科の絶滅ホタテガイ、タカハシホタテ(学名フォルティペクテン・タカハシイ)も北日本でよく見つかる馴染み深い化石です。こちらは新第三紀中新世から鮮新世にかけて、東北地方から北海道、カムチャッカ半島付近に生息していました。

現在のホタテガイとの違いは右殻がお椀のようにふくらんでいるところと、その重さです。大人になると両側の殻合わせて1キロを超えることもめずらしくありません。この重量のため、幼いうちは泳げたものの、大人になると海底に寝そべるようにしていたと考えられています。

日本列島ができるまで

アジア大陸の一部だった日本が現在の形になるまで、日本列島の周囲には多くの貝の仲間がいた。

「東京都の化石」トウキョウホタテ

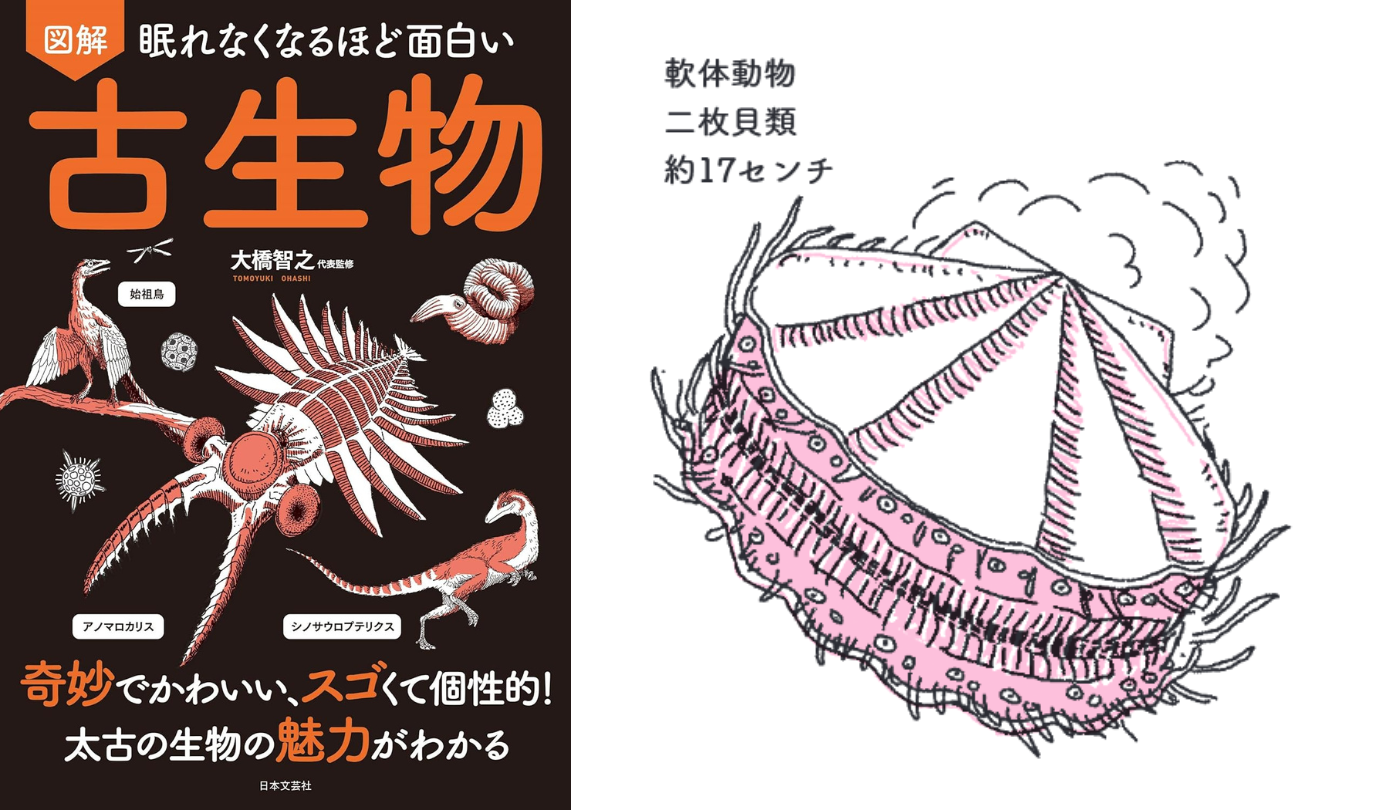

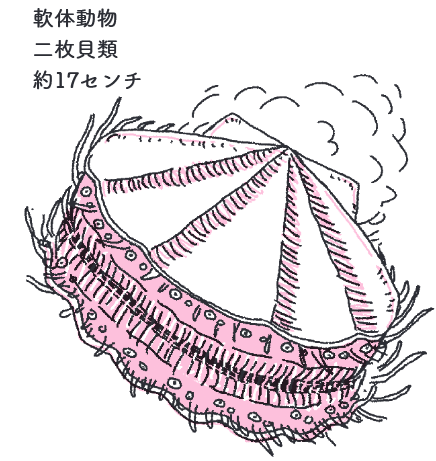

トウキョウホタテ(ミズホペクテン・トウキョウエンシス)

軟体動物

二枚貝類

約17センチ

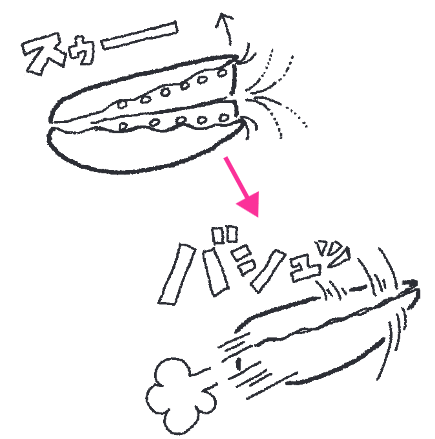

泳ぎかた

殻を開け閉めすることで、スイスイと泳ぐことができた。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 古生物の話』代表監修:大橋 智之

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 古生物の話』

代表監修:大橋 智之

「古生物って、いったい何?」「こんなに個性的でスゴイ生物が生まれたのは、なぜ?」「史上最強の古生物は、だれ?」

素朴な疑問形式で太古に生きた古生物のキホンとディープな魅力を紹介。

地球48億年史と、恐竜を含む古生物のナゾを、最新の研究成果から解説します。

キモかわいい、宇宙生物のような太古の海の覇者、アノマロカリス、史上最大の陸上哺乳類のパラケラテリウム……。古生代、中生代、新生代のスゴくて面白い絶滅古生物約50種をリアルな復元イラスト、図版を交え、ズバリ解説。そのユニークな特徴を余すところなく伝えます。

古生物の魅力と謎が図解で楽しくわかるエンターテインメント教養本です。

この記事のCategory

オススメ記事

新生代の海を席巻した超巨大サメ「オオハザメ(メガロドン)」とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 古生物の話】

変わったアゴをした有袋類「ティラコスミルス」とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 古生物の話】

海藻を食べ泳ぎ回るナマケモノ「タラッソクヌス」とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 古生物の話】

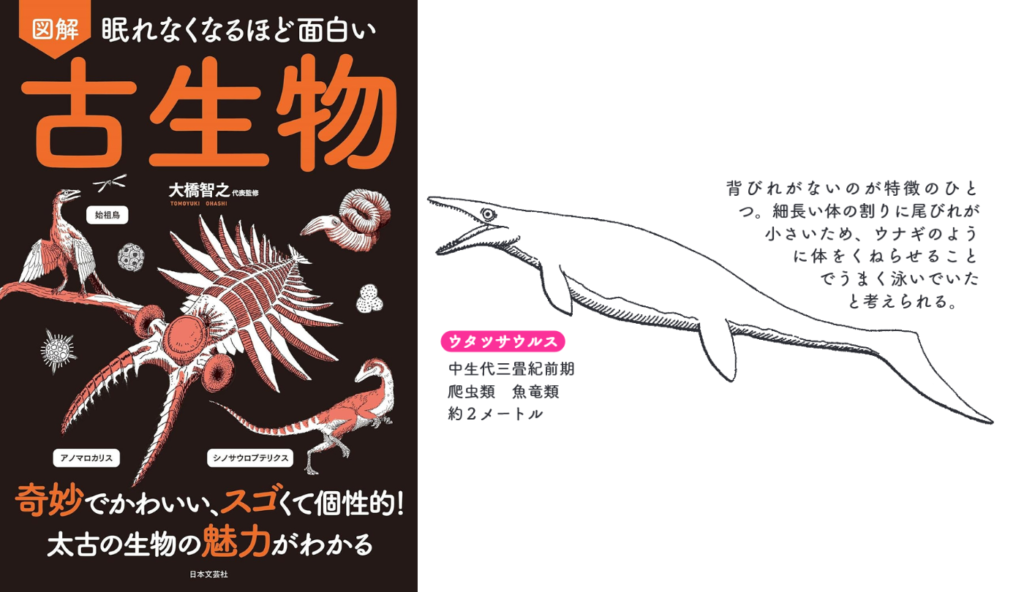

日本に生息していたもっとも古い魚竜ウタツサウルスとは?【眠れなくなるほど面白い 図解 古生物の話】

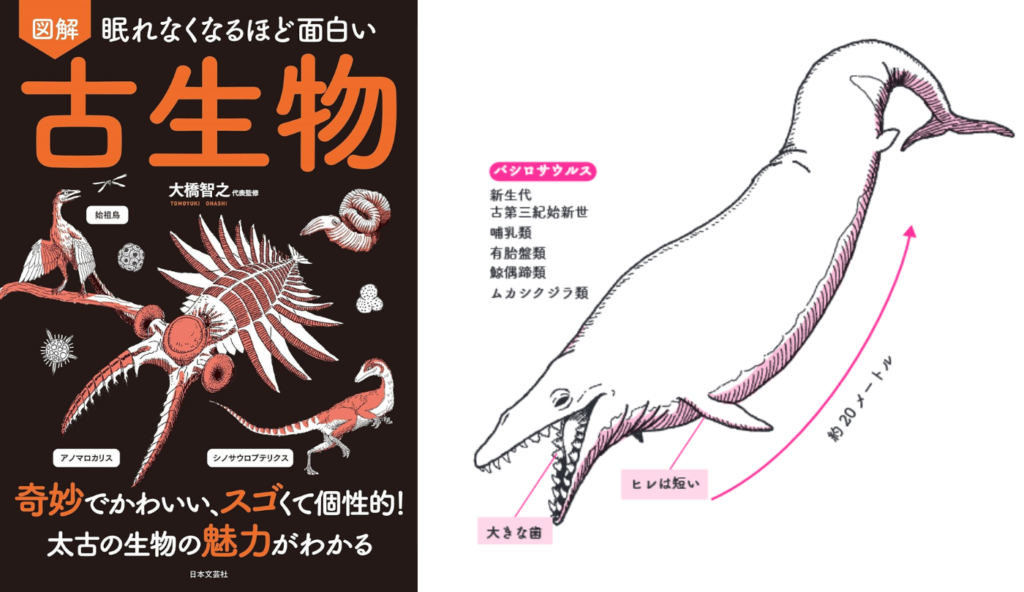

爬虫類と勘違いされた古代のクジラ「バシロサウルス」とは【眠れなくなるほど面白い 図解 古生物の話】

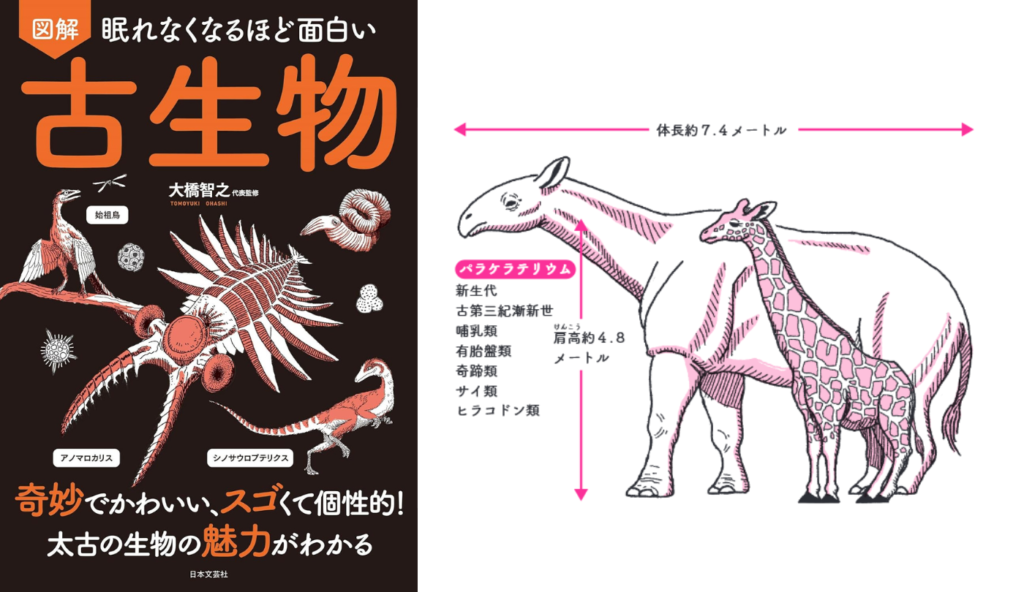

史上最大の陸上哺乳類は角をもたないサイ「パラケラテリウム」とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 古生物の話】

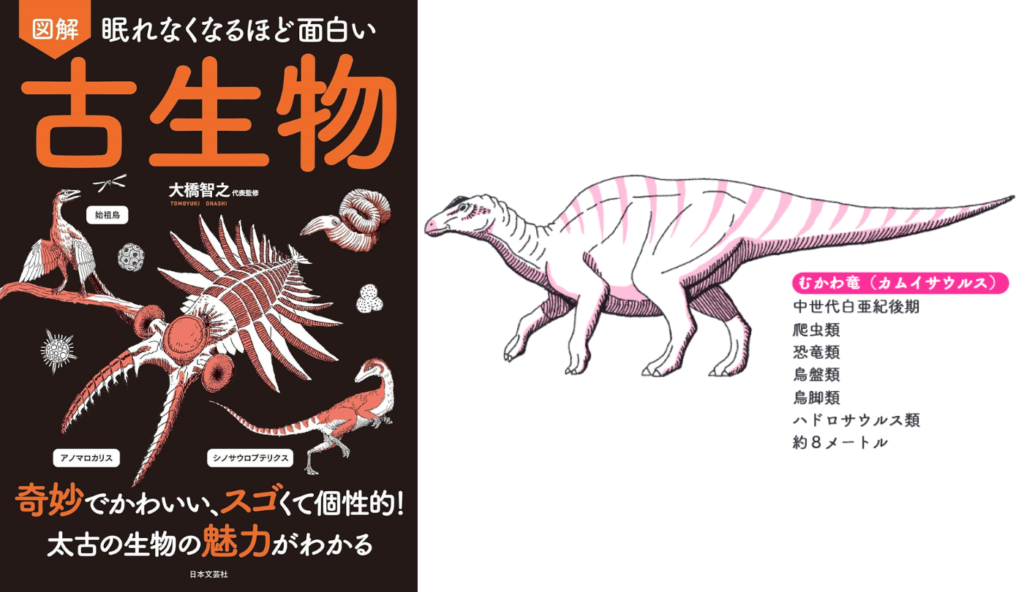

博物館で「再発見」されたむかわ竜(カムイサウルス)とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 古生物の話】

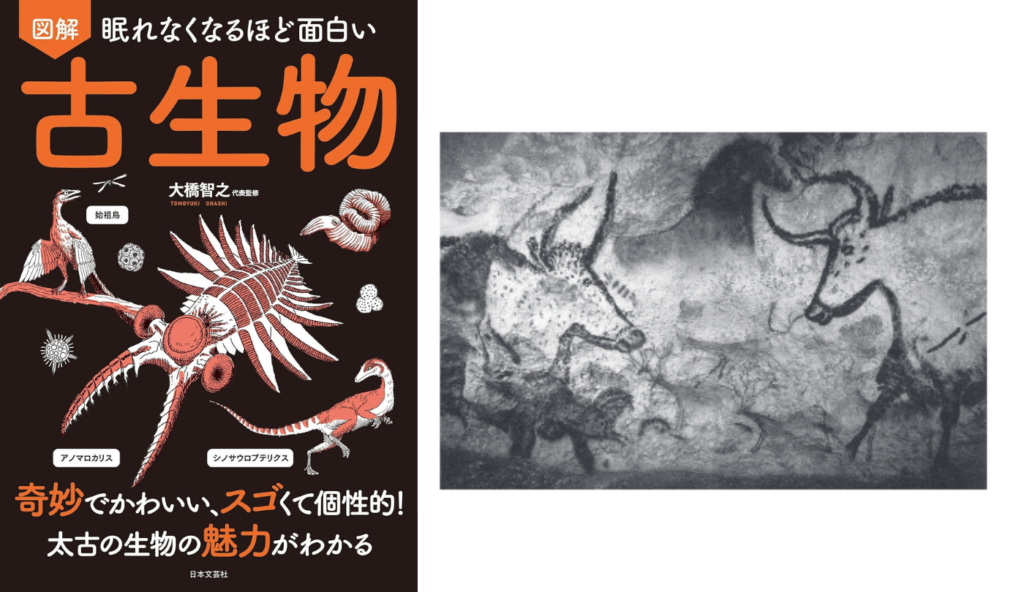

壁画に描かれた絶滅したオオツノジカ “メガロケロス”【眠れなくなるほど面白い 図解 古生物の話】

求人情報

肩甲骨はがしサロンのオープニングスタッフ

肩甲骨専門店 せなかの羽

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給25万円~50万円スポンサー:求人ボックス

現場スタッフ/仕事量・収入安定 休日充実!未経験OK

株式会社アレイサービス

勤務地:大阪府雇用形態:正社員 / アルバイト・パート給与:月給27万2,000円~45万円スポンサー:求人ボックス

交通誘導スタッフ

株式会社MKR

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:日給9,840円~スポンサー:求人ボックス

精神科訪問看護/施設

訪問看護ステーション みもざ

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給45万円~スポンサー:求人ボックス

早朝、心静かに働く15tドライバー

柳田運輸株式会社

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給35万円~45万円スポンサー:求人ボックス

「倉庫作業スタッフ」未経験歓迎/月給28万円以上/設立3年目の成長企業で正社員

合同会社アルクジー

勤務地:福岡県 福岡市雇用形態:正社員給与:月給28万円~50万円スポンサー:求人ボックス