書籍

材料はたった3つ!そのまま食べてもアレンジしてもOK!「血流爆上がり万能トマたま酢」のつくり方とは?【図解 血管・血液の話】

「血流爆上がり万能トマたま酢」のつくり方【図解 血管・血液の話】 そのまま食べてもアレンジしてもOK!材料はたった3つ!好みに合わせて使える3つのつくり方を紹介します。 好みで選べる3つの万能トマたま酢 つくり方 ① 保 […]

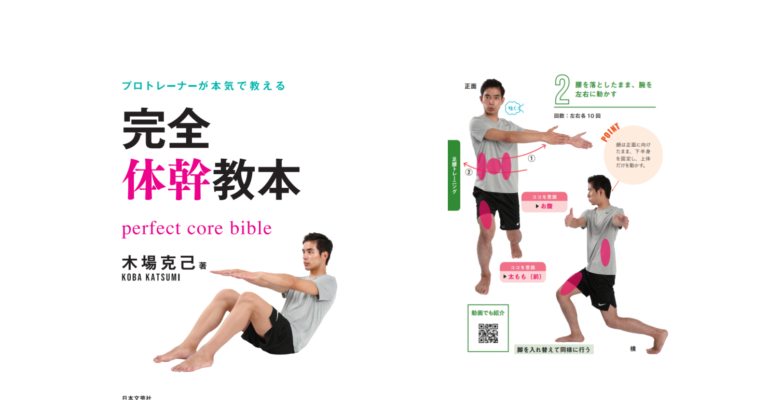

ぽっこりお腹の解消に繋がる足腰トレーニングのやり方とは?【プロトレーナーが本気で教える 完全体幹教本】

足腰トレーニング ターゲット→お腹、お尻 ① スクワット ゆっくりしゃがむことで、お尻や太ももなどに働きかける。腹圧も強化され、ぽっこりお腹の解消にも。 1 腕をまっすぐ前に伸ばして立つ 背筋はまっすぐ伸ばす。 脚を肩幅 […]

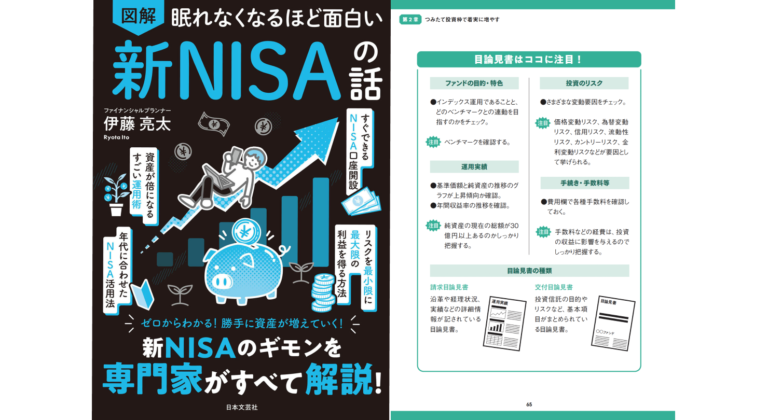

投資信託の情報は目論見書で必ず確認!見て購入判断すべき注目ポイントとは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 新NISAの話】

投資信託の情報は目論見書で必ず確認 ポイントをチェックして購入判断をしよう 金融商品を購入する際には、重要な情報が書かれた「目論見書」を見て、商品の内容を見極めることが大切です。目論見書は金融商品取引法で作成が義務付けら […]

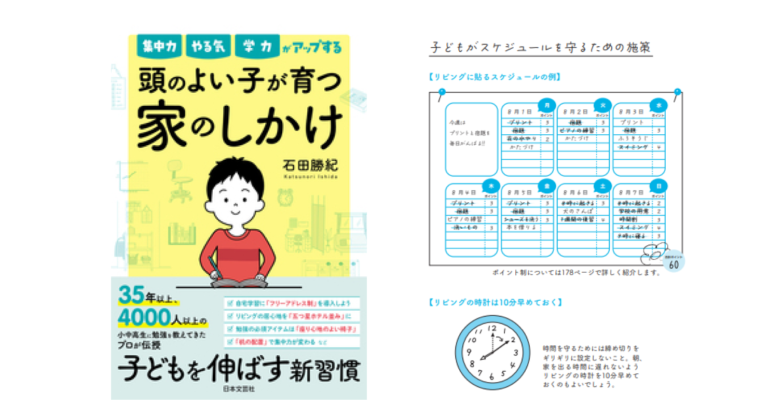

リビングの時計は10分早めておく?長期休みの宿題や提出物など子どもが期限を守れるようになる方法とは!?【集中力 やる気 学力がアップする 頭のよい子が育つ家のしかけ】

リビングの時計は10分早めておく 時間は少し早めに設定するクセをつけよう 時間を守るために大切なのは、「ギリギリに設定しないこと」です。これは、大人でも意識したいポイントですね。 たとえば、朝の時間に選れないように、リピ […]

[○×クイズ]左側部分に3つの車両通行帯がある道路では、普通自動車は最も右側の通行帯を通行しなければならない?【1回で受かる! 普通免許 ルール総まとめ&問題集 「ポイント学習+実戦テスト」で実力が身に付く!】

答え:「×」 → 最も右側は追い越しなどのためにあけておき、それ以外の通行帯を速度に応じて通行しなければなりません。 出典:『1回で受かる! 普通免許 ルール総まとめ&問題集 「ポイント学習+実戦テスト」で実力が身に付く […]

[○×クイズ]原付で路線バスなどの専用通行帯を通行できる?【最速合格! 原付免許 ルール総まとめ&問題集】

【○×クイズ】 標識や標示によって路線バスなどの専用通行帯が指定されている道路を、原動機付自転車で通行した。 【答え】 答え → ○原動機付自転車は、路線バスなどの専用通行帯を通行できます。 出典:『最速合格! 原付免許 […]

お腹意識して行う上半身ストレッチとは?【プロトレーナーが本気で教える 完全体幹教本】

上半身ストレッチ ターゲット→お腹 ①脇腹を伸ばす 1 両ひざを開き、左右の足裏を合わせる 右手を腰に添える。 左腕をまっすぐ上げる。 息を吸う 2 左腕を上げたまま右側へ体を倒す 3秒で倒し、7秒キープ 左側のお尻はし […]

名義変更には何がある?名義変更の手順とは?【増補改訂版 身内が亡くなった時の手続きハンドブック】

名義変更を行う 葬儀後の名義変更 名義変更には、葬儀後に行うものと遺産分割協議が確定してから行うもの(⇒P196)があります。 世帯主変更の手続きは、死後14日以内に行います。電気・ガス・水道などのライフラインや通信関係 […]

体に良い食品を意識して日々の献立を考えるのは大変!手軽においしく摂取できる「最強の血液サラサラレシピ」とは?【図解 血管・血液の話】

最強の血液サラサラレシピ「血流爆上がり万能トマたま酢」【図解 血管・血液の話】 トマトとたまねぎと黒酢で血液サラサラ 体にいい食品はたくさんありますが、それらを気にしながら日々の献立を考えるのは大変です。神経質になるあま […]

相手のプレーの選択肢を減らそう!ボールホルダーの相手に抜かれてしまった時の対処法とは!?【ジュニアサッカー 監督が使いたい選手がやってる!デキるプレー55】

相手を背後から追いかけプレッシャーをかけよう 相手のプレーの選択肢を減らすことができる ボールホルダーの相手に抜かれてしまったときに、そのままプレーを止めずに後ろから追いかけることで、相手にプレッシャーをかけ続けることが […]

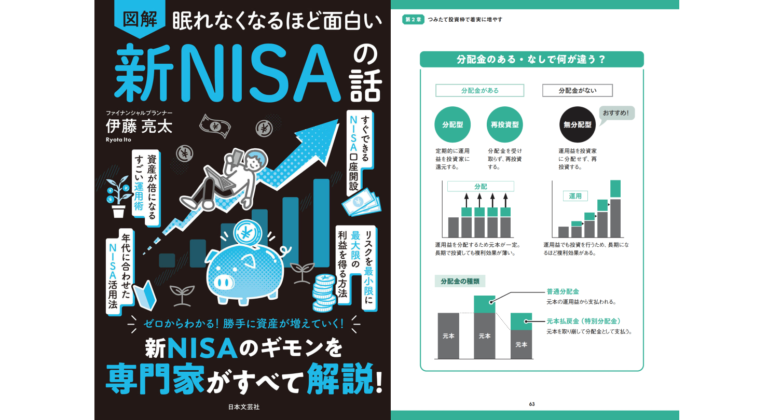

無分配型で複利効果を最大にする!分配金のある・なしの違いも解説【眠れなくなるほど面白い 図解 新NISAの話】

無分配型で複利効果を最大にする 無分配型か再投資型で複利効果の恩恵を 投資信託は、収益分配金がある「分配型」と分配金がない「無分配型」に分かれます。分配金とは、運用で得た利益を投資家に一定の頻度で還元するお金のことです。 […]

[○×クイズ]バッテリーが完全に充電されていれば、ターミナルの締めつけがゆるんでいても、スタータモーターは回転する?【1回で受かる! 普通免許 ルール総まとめ&問題集 「ポイント学習+実戦テスト」で実力が身に付く!】

答え:「×」 → ターミナルの締めつけが悪いと、バッテリーの充電が完全でもエンジンは始動しません。 出典:『1回で受かる! 普通免許 ルール総まとめ&問題集 「ポイント学習+実戦テスト」で実力が身に付く!』