書籍

侍JAPAN監督/井端弘和が教える外野手のフライの捕り方とは!?【少年野球 デキる選手はやっている「打つ・走る・投げる・守る」】

守る 野球の「打つ」「走る」「投げる」「守る」のプレーのうち、一番難しいのが実はこの「守る(捕る)」プレーです。その分、守れるチームは強いです。指導者はあせらずに根気強く見守りましょう。まず、【初級編】では捕ること、捕球 […]

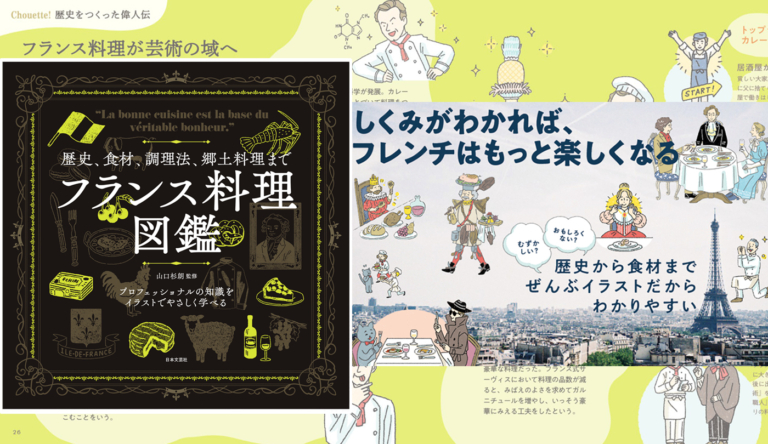

パリで活躍する日本人シェフのお墨付き!プロフェッショナルの知識をイラストでやさしく学べる

こんな1冊が欲しかった!?プロフェッショナルの知識をイラストでやさしく学べる『歴史、食材、調理法、郷土料理まで フランス料理図鑑』が好評発売中です。レストランの料理はもちろん、ポトフとフランスパンといった家庭料理まで。食 […]

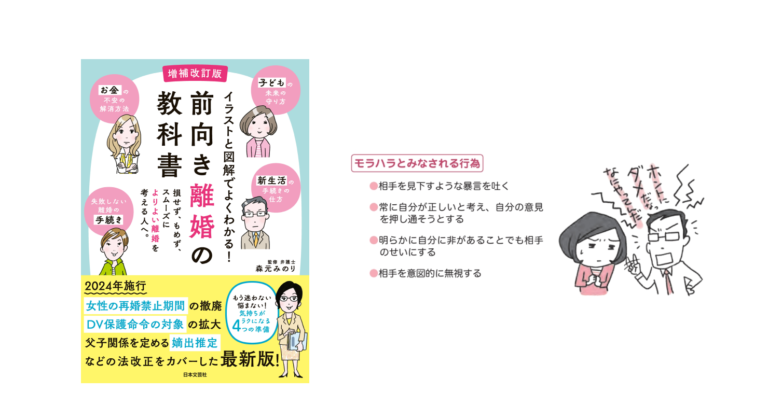

調停や裁判で配偶者のモラハラを認めてもらう為にすべきこととは?【増補改訂版 前向き離婚の教科書】

裁判離婚でよくある理由③「モラによる離婚」 モラハラを疑ったらすぐ相談を モラハラ(モラル ・ ハ ラスメント) とは、言葉や態度による精神的暴力で相手を追い詰め、それによって相手が感じている恐怖感を利用して支配しようと […]

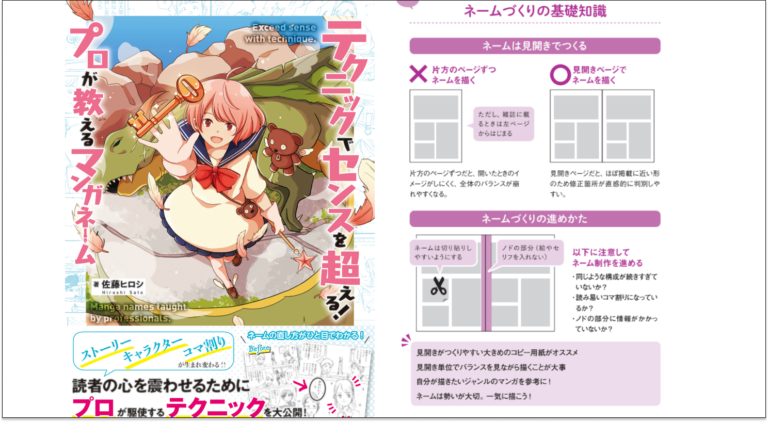

ネームを描くときの紙選び!どんな紙を選ぶのがベスト?【テクニックでセンスを超える!プロが教えるマンガネーム】

ネームを描く用紙を用意する ネームを作成するためには、見開きで描き、切り貼りや差し替え作業が簡単にできる用紙を用意します。 ネームづくりの基礎知識 ネームは見開きでつくる ここまではストーリーやキャラクターなど、マンガを […]

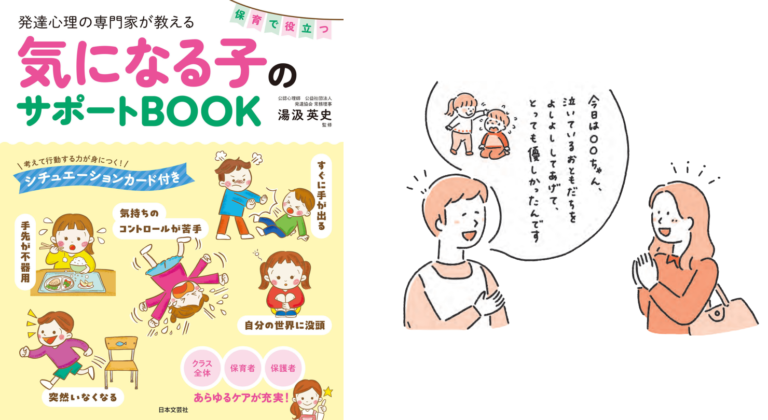

保護者と信頼関係を築くためのコミュニケーションのコツとは?【発達障害の専門家が教える 保育で役立つ気になる子のサポートBOOK】

保護者と信頼関係を築くためのコミュニケーションのコツ 誠実さを大原則に、プラスの面を積極的に伝えて 保護者との関係づくりにおいて、日常的なコミュニケーションは極めて重要です。良好な間柄が築けているからこそ、ここぞというと […]

認知症のある人が見ている「世界」とは?【認知症の人に寄り添う・伝わる言葉かけ&接し方】

第1章:認知症のある人が見ている「世界」とは? 認知症のある人に見えている「世界」は、そうれはない人と比べて何かが「違う」ようです。その違いには、共通したある特徴がみられることがわかっています。 あなたの身近にいる認知症 […]

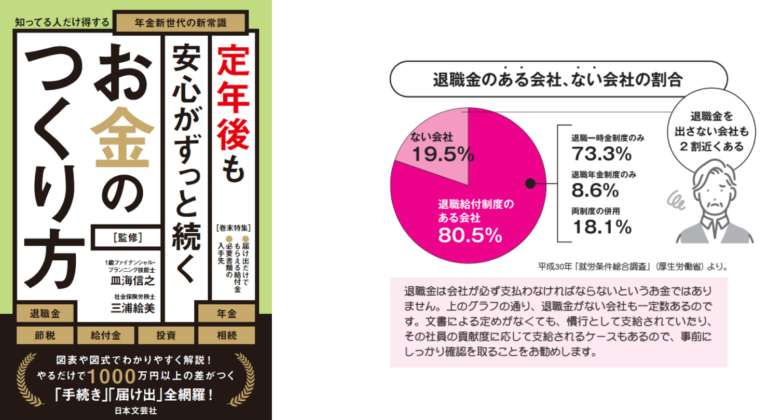

老後に納める税金を減らす方法とは?【定年後も安心がずっと続くお金のつくり方】

老後に納める税金を減らす方法 老後資金の柱となる退職金と年金 老後資金がどの程度必要になるかは、誰もが関心のあるところですが、それぞれの家庭事情もあるため、明確にこれだけの金額が必要だとはいえないというのが実情です。一般 […]

チームで必要とされやすいポリバレントな選手とは!?【ジュニアサッカー 監督が使いたい選手がやってる!デキるプレー55】

複数のポジションができるようになろう 【どうして】ポリバレントな選手はチームで必要とされやすい 各ポジションで求められるものをコーチから教えてもらう ポジションは、各ポジションでそれぞれ求められるものをコーチから伝えても […]

日々の食事の栄養をUPさせる子供の為に買い足したい10品とは!?【小児科医ママが教えたい 体・脳・心を育てる!子どもの食事】

まずはこれだけ!明日買い足したい10品 日々の食事の栄養が変わる 「子どもにはよいものを食べさせたい」「でも、手間ひまかけてきちんとした料理を毎日つくるのは無理」「どんな食材を選べばいいのかわからない……」と考えている方 […]

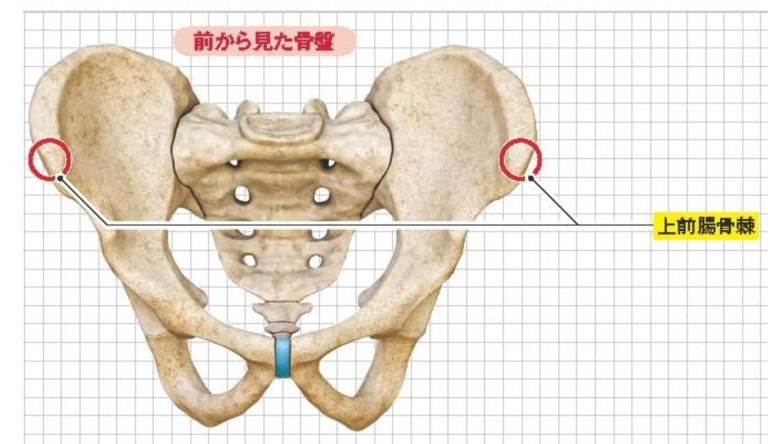

身体の不調がすぐわかる! 姿勢の見方〈立位での前後の傾きチェック〉する方法とは!?【スポーツ障害予防の教科書】

立位姿勢をみる基準⓵ 前後 姿勢を判断するポイントも〝動き〞だった 立位姿勢をみる場合、姿勢だけで判断し、「正しい姿勢に気をつける」ことで改善しようとするやり方が多いように感じます。しかし、「姿勢の固定化」がある場合、こ […]

外食でロカボを実践する為のお店やメニューの選び方とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 炭水化物の話】

外食時のお店やメニューの選び方 ハンバーガーだって食べていい! 外食でロカボを実践するのも難しくありません。外食メニューに含まれる糖質量を公式HPなどから、ある程度把握していれば、おいしく楽しめます。シンプルな方法ですが […]

犯罪心理学は 現場でどのように役立っている?!犯罪心理学のおもな使われ方とは?【図解 犯罪心理学】

防犯、捜査、裁判、更生に使われる 犯罪心理学という学問は、私たちの生活の中でどのように役立っているのでしょうか。 第1には防犯です。防犯のためには、都市や家を犯罪に強い設計にするという環境設計、あるいは自分の身を守りやす […]