書籍

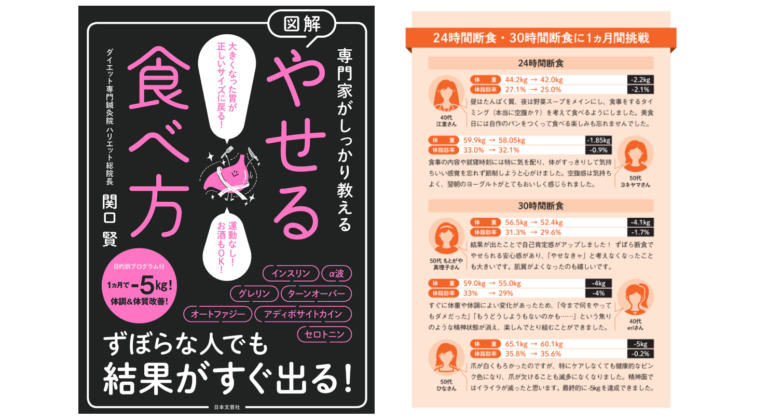

体質改善に効く気になる24時間断食・30時間断食の結果は!?【専門家がしっかり教える 図解 やせる食べ方】

24時間以上のずぼら断食がダイエット&体質改善に効く 空腹時間が16時間を超え、24時間、30時間と長くなると、脂肪燃焼モードが強くなります。体内にあり余っている脂肪を燃やす力が増加し、体重や体脂肪率の減るスピー […]

侍JAPAN監督/井端弘和が語るアウトカウントを常に確認すべき理由とは!?【少年野球 デキる選手はやっている「打つ・走る・投げる・守る」】

守る 野球の「打つ」「走る」「投げる」「守る」のプレーのうち、一番難しいのが実はこの「守る(捕る)」プレーです。その分、守れるチームは強いです。指導者はあせらずに根気強く見守りましょう。まず、【初級編】では捕ること、捕球 […]

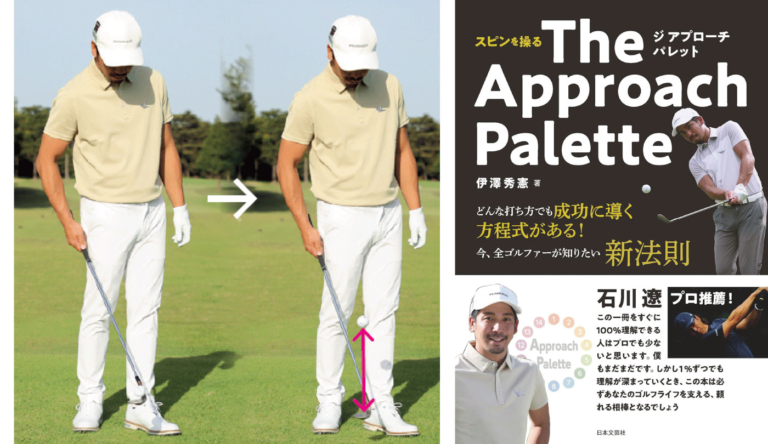

クラブヘッドを自在に操る感覚を養うドリル「リフティング」練習のやり方とは?【スピンを操るThe Approach Palette/伊澤秀憲】

練習ドリルの考え方 【練習のポイント4】ショットの当て感やクラブ操作が身につくドリル パレットの選択肢を広げるためにクラブ操作を磨いていく! クラブ操作を覚えたり、スイング動作の正確性を高めていくといった目的ではドリル練 […]

生まれつき持っている特性は変えられない。医療機関や周りの人と行う発達障害の主な治療法とは?【心と行動がよくわかる 図解 発達障害の話】

社会生活への適応を支援する 発達障害は、その人が生まれつき持っている特性であり、さまざまな感覚、ものの捉え方、考え方と深く結びついています。そうした部分を変えることはできませんから、発達障害そのものを根本的に治すことはで […]

ライブの曲順決めは何パターン?計算の決め手は「階乗」【マンガでわかる 図解 眠れなくなるほど面白い 確率の話】

演奏会での順番を決めるには? 3人の演奏順は何通り? 3人の奏者によるピアノの演奏会があります。このとき、3人が演奏する順番は全部で何通りあるでしょう?3人の演奏者をそれぞれA、B、Cとすると、「ABC」「ACB」「BA […]

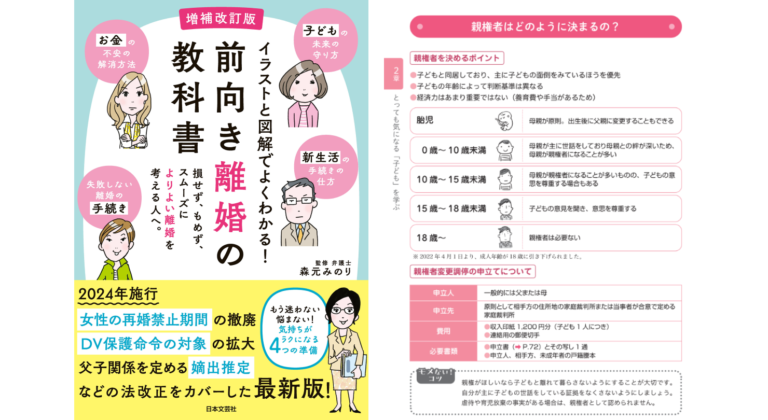

親権者は父と母のどちらになるのか?親権者を決める基準とは!?【増補改訂版 前向き離婚の教科書】

父、母、どちらがなる?親権者を決める基準 普段子育てをしている親を優先 親権者を父母のどちらにするかは話し合いで自由に決めることができますが、決着がつかない場合は家庭裁判所に調停を申し立てます。調停が不成立になった場合は […]

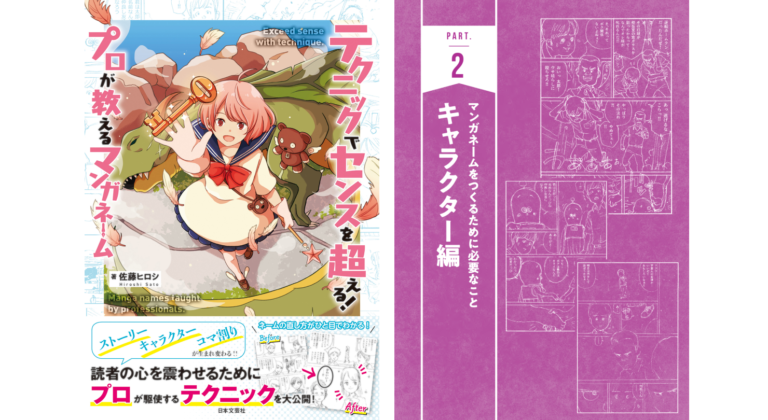

読者を惹き込むストーリーの代弁者となる魅力的なキャラクターの作り方とは?【テクニックでセンスを超える!プロが教えるマンガネーム】

マンガネームをつくるために必要なこと キャラクター編 マンガの軸となるストーリーが完成したら、 次はそのストーリーに沿って動き出すキャラクターをしっかりとつくり上げていきましょう。 これまでに読んできたマンガや、 ドラマ […]

すぐに「できない」と言ってあきらめる子の対応方法は?サポートの例をご紹介!【発達障害の専門家が教える 保育で役立つ気になる子のサポートBOOK】

すぐに「できない」と言ってあきらめる 何事も、やる前からかたくなに拒否しがち。特に、新しいことに誘ったり、何度も声をかけたりすると、どんどん機嫌が悪くなっていきます。 例えば、こんな状況 お正月遊びで、コマ回しに挑戦して […]

試合中の仲間への声がけはプラスの声掛けを意識すべき理由とは!?【ジュニアサッカー 監督が使いたい選手がやってる!デキるプレー55】

大きな声ではっきりと具体的に声出ししよう 【どうして】ポジティブな声掛けは選手のモチベーションアップにつながる プラスの声掛けを意識しよう 試合中に選手同士で指示やコミュニケーションをとる場面があります。とてもよいことで […]

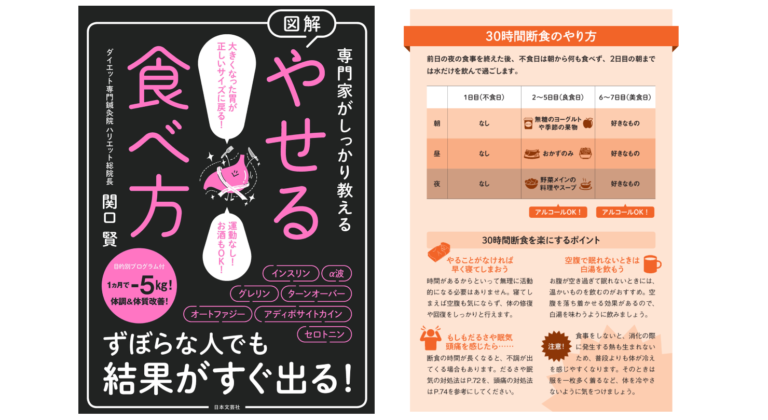

ガッツリ減量できる30時間断食のやり方とは!?【専門家がしっかり教える 図解 やせる食べ方】

ガッツリ減量したい人はこれ!30時間断食 断食メニューのひとつ「30時間断食」は、僕が提唱してきた『月曜断食』と同じく、前日夜の食事を最後に、起きてから寝るまでの丸1日を水だけ飲んで過ごす方法です。どうせやるなら最大限の […]

簡単に解錠されてしまう可能性あり!ダイヤル錠の危険な落とし穴とは!?【マンガでわかる 図解 眠れなくなるほど面白い 確率の話】

簡単に解錠されてしまう可能性! 3桁のダイヤル錠の組み合わせは1,000通り よく利用されている錠前に、あらかじめ決められた3桁の数字にダイヤルを合わせることで解錠できる3桁ダイヤル錠があります。 暗証番号であるこの3桁 […]

3-4-2-1の仕掛けでウイングバック(WB)にボールが入った時の約束事とは!?【サッカー局面を打開する デキる選手の動き方/林陵平】

3-4-2-1の仕掛け③2ボランチにすることでWBへのサポートが早くなる ウイングバックのポジショニングとサポート② 同サイドのボランチは必ずサポート ウイングバック(WB)にボールが入ったときの約束事としては、同サイド […]