書籍

笑うと増える細胞があるって本当?【生物の話】

~免疫にかかわる細胞~ 「笑う門には福来る」と言いますが、笑いは福だけでなく健康も引き連れてきてくれることが、種々の研究から明らかになっています。とくに注目されているのが免疫力との関係です。 1980年代の研究では、笑う […]

頭痛・肩こりの予防・改善ができるストレッチ体操3選【背骨コンディショニング】

背骨コンディショニングで頭痛・肩こりの予防・改善 仙骨のゆがみによる代償姿勢で起こる頚椎の変位に注意! 頭痛にはさまざまなタイプのものがありますが、検査をしても原因がわからない頭痛の場合、多くは頭蓋骨自体のずれ(微妙なの […]

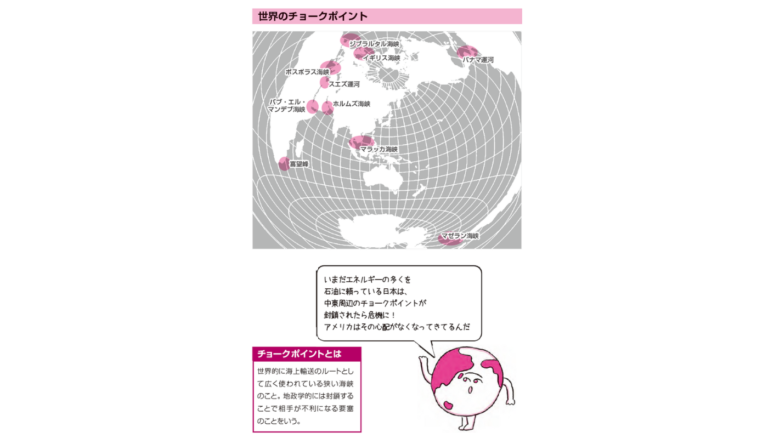

シェール革命でアメリカが世界の警察をやめた?【図解 地政学の話】

アメリカが世界最大の産油国に 2013年9月10日にテレビ演説でバラク・オバマ元大統領は、「アメリカは世界の警察ではない」と宣言しました。この背景にはシェール革命があります。アメリカはシェールガス、シェールオイルの開発に […]

iPS細胞は薄毛に悩む男性の救世主になる?【生物の話】

~新規医療技術開発~ ヒトがこの世に生を受けたときには、一つの受精卵でしかありません。それが分裂を繰り返して、さまざまな細胞になり、ヒトを形成するようになります。もし受精卵と同じく万能性をもった細胞があれば、医療とくに再 […]

石油の時代が終わるってホント?【図解 地政学の話】

石油資源枯渇の不安を払拭 100年前のアメリカでは石炭がエネルギー消費量の80%を占めていましたが、自動車の動力源として石油が台頭して以後、長年世界のエネルギー市場を担ってきたのは石油です。しかし、地下2000メートルよ […]

幹細胞って何?【生物の話】

~自己複製能と多分化能~ 生命科学は近年目覚ましい発展を遂げています。その目指すところは医療への寄与でしょう。たとえば一度壊れると再生しない神経系の細胞を人工的に回復させることができたとしたら……。そうした再生医療に関係 […]

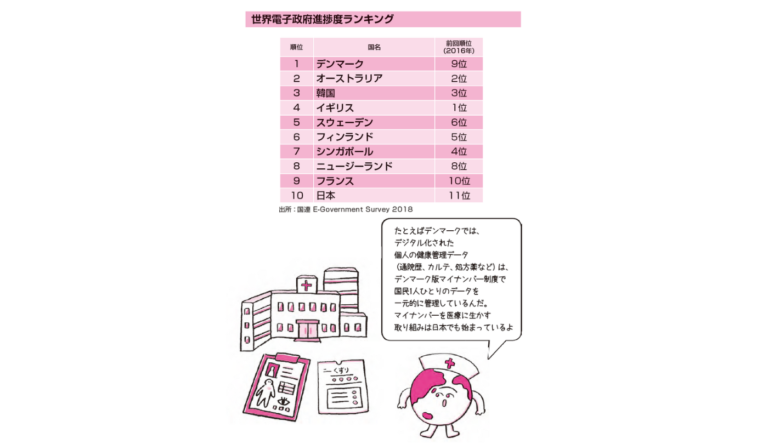

デジタルで一番進んでいる国はどこ?【図解 地政学の話】

小国家ほどデジタル化が進みやすい 公的手続きや医療データのやりとりなどデジタル1つでできる時代。もっとも市民レベルにまでデジタルが浸透しているのはデンマークです。国連の経済社会局が発表した世界電子政府ランキングによると2 […]

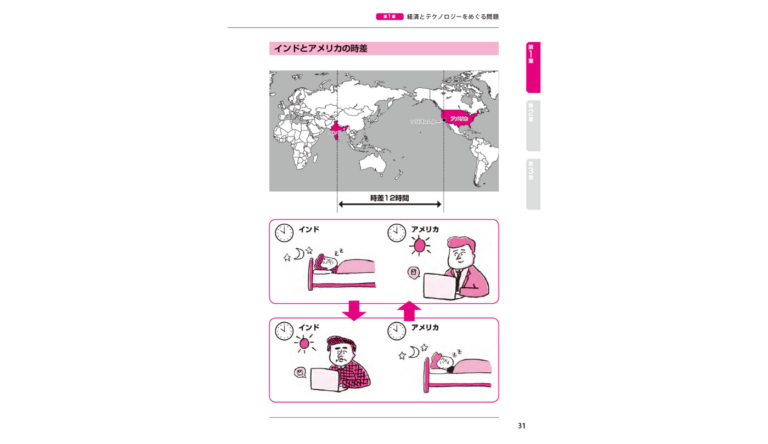

インドでIT産業が急速に発展したのはなぜ?【図解 地政学の話】

バンガロールの人たちと開発を進めるアメリカ企業 世界のトップ企業が次々とインドに拠点を置き始めています。インドのシリコンバレーといわれるバンガロールはおもにアメリカ企業の出先機関として発展してきました。インドがアメリカの […]

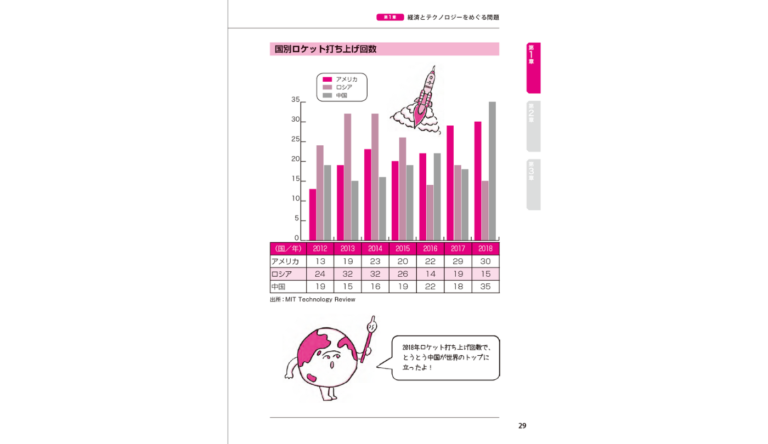

宇宙開発競争もアメリカVS中国【図解 地政学の話】

急ピッチで進む中国の宇宙ステーション 冷戦時代、アメリカとロシアは宇宙開発を競いあっていました。人類が月に着陸したのも、し烈な米ソの戦いがあったからです。しかし、今、宇宙開発でアメリカが戦うべき相手は中国です。2019年 […]

「ゾウ」と「アリ」の細胞の大きさは同じ?細胞が大きくなると避けられないリスクとは?【生物の話】

~個体の大きさと細胞の大きさ~ ゾウはあれだけ体が大きいのだから、ひとつひとつの細胞が巨大なのではないかとも思えますが、実は細胞の大きさは、種によることなくほとんど同じで、1ミリの1000分の1の単位であるマイクロメート […]

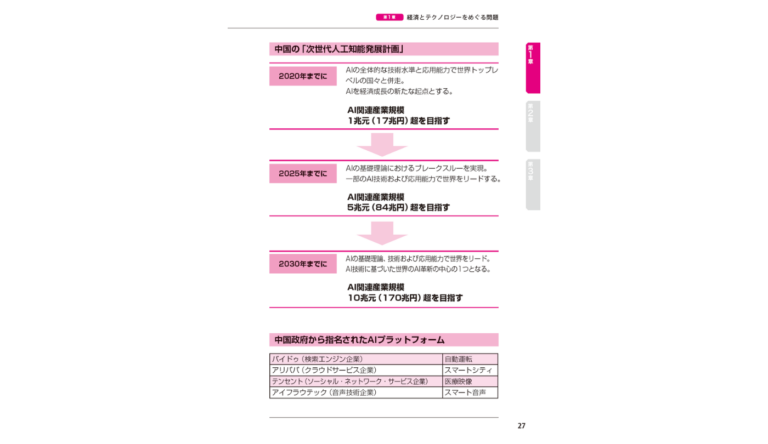

AI大国はアメリカor中国どっちなの?【図解 地政学の話】

中国は国家ぐるみで開発に力を入れる 中国が今、力を入れているのが第3の革命といわれる人工知能(AI)です。2017年に中国科学技術部は「次世代AI発展計画」を発表し、2030年までにAIの分野で世界トップレベルになるとい […]

人間の体は何個の細胞でできてるの?【生物の話】

~多細胞生物の個体の成り立ち~ 地球上に生命が誕生したのはおよそ40億年前のこと。分子の互いに繋がるという性質を元に、複雑な分子が形成されていき、最初の生命体の誕生に至りました。誕生した当初、生命はたった一つの細胞(単細 […]