建築

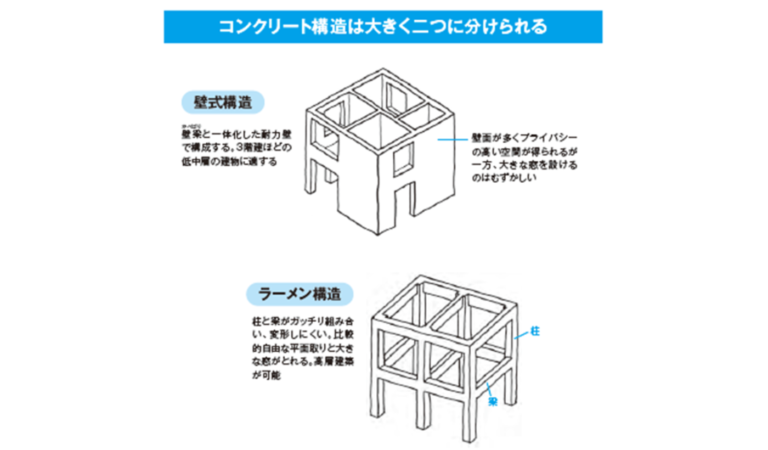

建築を強固にする「ラーメン構造」とは?【建築の話】

自由な間取りとピロティは木造建築の発想 鉄筋コンクリートは、鉄筋(引っ張る力に強い)にコンクリート(圧縮する力に強い)を流し込み、型枠に入れて固めるものです。見かけは石の塊のようですが、その実用化で重要だったのは石造では […]

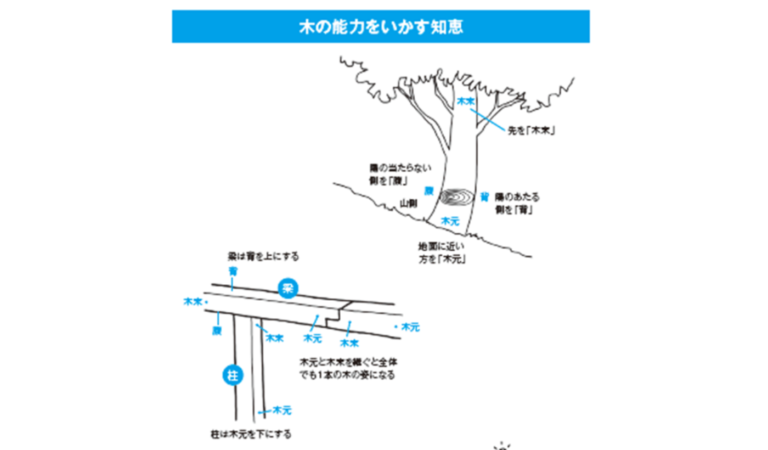

なんで日本の家屋は昔から木でつくられているの?【建築の話】

木材は育った環境と同じようにつかうのが原則 世界の住宅は、伝統的に石、土、木の三つの素材でつくられてきました。日本で圧倒的に多いのは木造の家です。日本列島で樹木が豊富に採れたのがその一因ですが、土や石が乏しかったわけでは […]

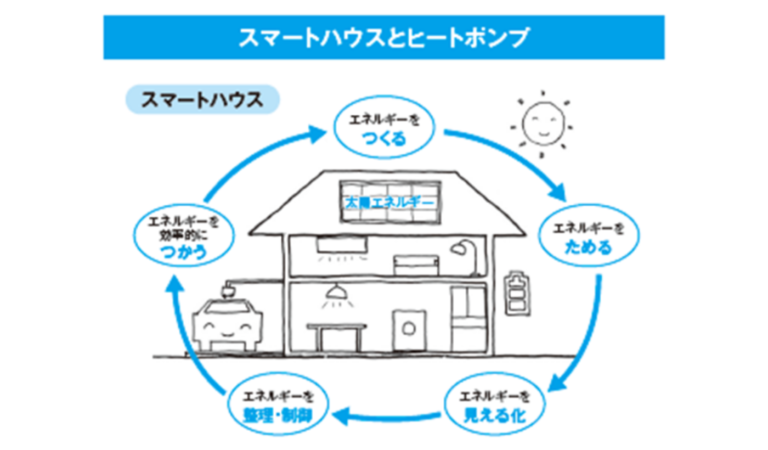

最近よく耳にする「スマートハウス」っていったい何?【建築の話】

住まいや暮らしから地球環境に貢献する時代 昨今、暮らしまわりのカタカナ用語が増えてきました。テレビやネットなどで当たり前のようにつかわれていますが、みなさんはその意味をご存知ですか? きちんと理解していない用語、さっぱり […]

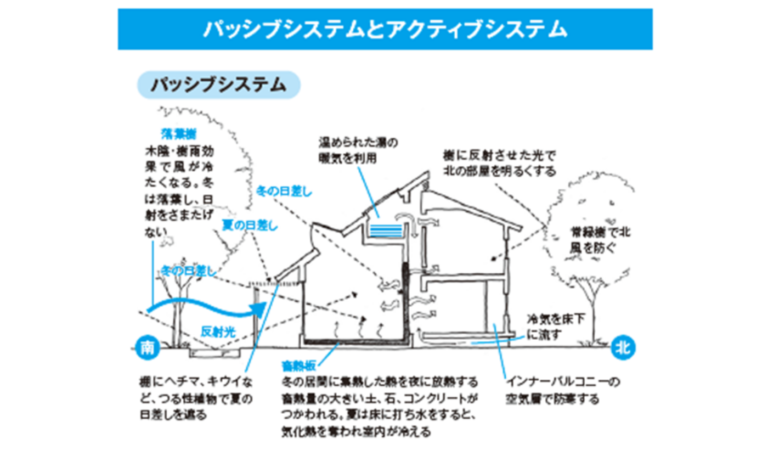

自分の家からSDGsを実現させるために知っておきたい2つの考え方とは?【建築の話】

自然エネルギーには二つの考え方がある 21世紀の日本で、自然エネルギーという言葉を知らない人はほとんどいないでしょう。具体例を聞けば、風力、波力、地熱、太陽光、バイオマスと答えが返ってくるはずです。そのメリットも「持続可 […]

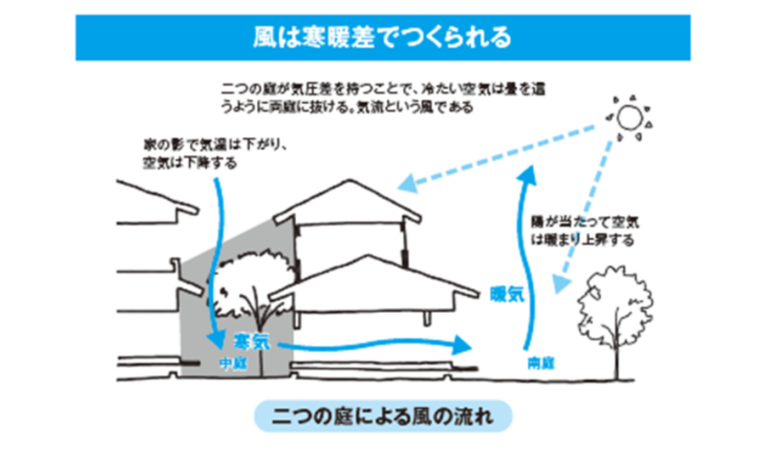

暑い夏を乗り越えるために日本人が見出した家屋の知恵とは?【建築の話】

中庭で風はつくられる 風は「つくられるもの」なのをご存知ですか?寒い冬の夜、温かい室内にいたら、襖の隙間から冷たい空気が流れ込んできたという経験はないでしょうか。この風は外から吹き込んだものではありません。空気には、暖気 […]

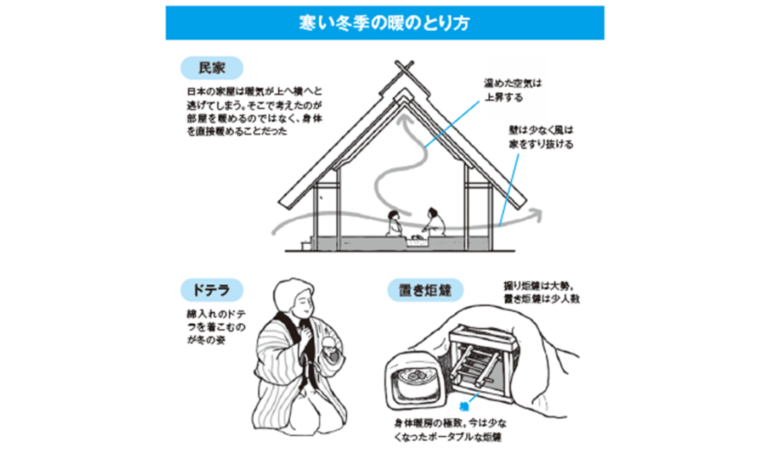

暖房もない昔の日本は冬をどうやって乗り越えた?【建築の話】

寒い冬は身体を直接暖めるのが基本だった 吉田兼好の『徒然草』に「家の作りやうは、夏をむねとすべし」という有名な一節があるように、日本の住宅は夏向きにできています。壁は少なく、襖や障子戸を外せば、部屋全体に風を呼び込むこと […]

知っていると面白い!京都などで見られる「枯山水」の庭の極意とは?【建築の話】

砂を読み石を想うのが枯山水の庭 枯山水とは、水をつかわず、石と砂、少々の苔や灌木で山水の風景を表現した庭です。室町時代に発展した禅宗の影響が強く、禅の悟りを庭で表しているともいわれます。あまりにも抽象的な表現なので、とま […]

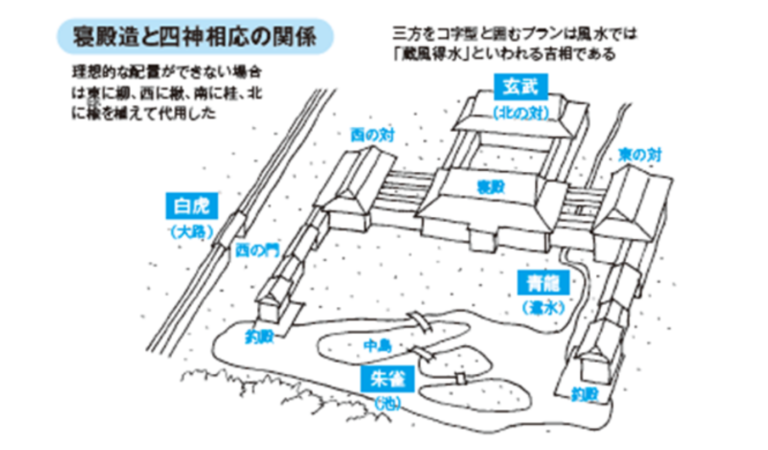

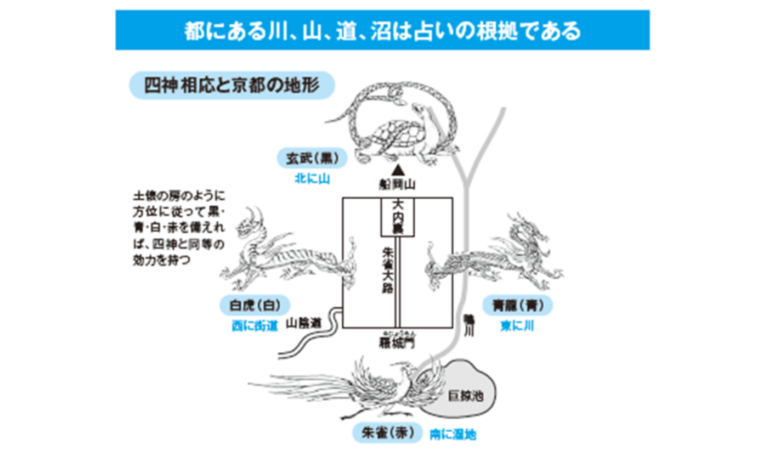

古来より日本の都の場所はどのように決められたのか?【建築の話】

都の選地は四神相応という占いが重視された 日本各地の古都には共通点があるのをご存知ですか? いずれも川があり、街道がとおり、背景に山がそびえているのです。実はこれは偶然ではありません。こうした風景は、占いの条件に合致して […]

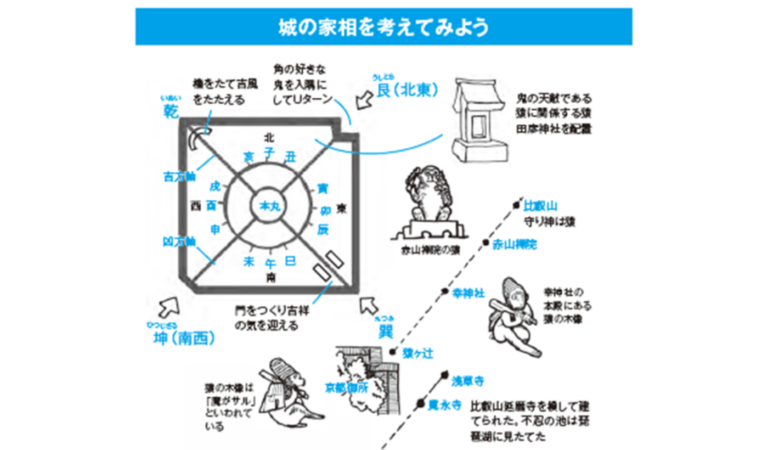

日本のお城にみられる沢山のスピリチャルな要素とは?【建築の話】

城は家相を考えて築かれた 家相は、土地や家の間取りによって住む人の運気や吉凶を占い、判断の助けとするものです。住宅だけでなく、お城でもその原理はまったく同じ。むしろ生死をかけた戦いの場であるお城だからこそ、運を味方につけ […]

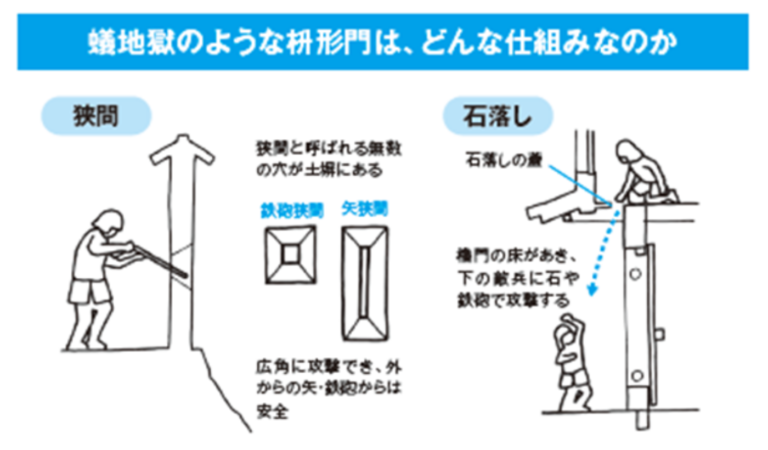

日本のお城の最も重要な守りの要は〇〇?【建築の話】

城の守りは門で決まる 城の役割は敵の攻撃を防御することです。その要となるのは門でした。出撃の場であるということは、当然、敵に侵入されやすいところでもあるからです。この戦いの最前線をもっとも厳重にした形態が、濠を利用した枡 […]

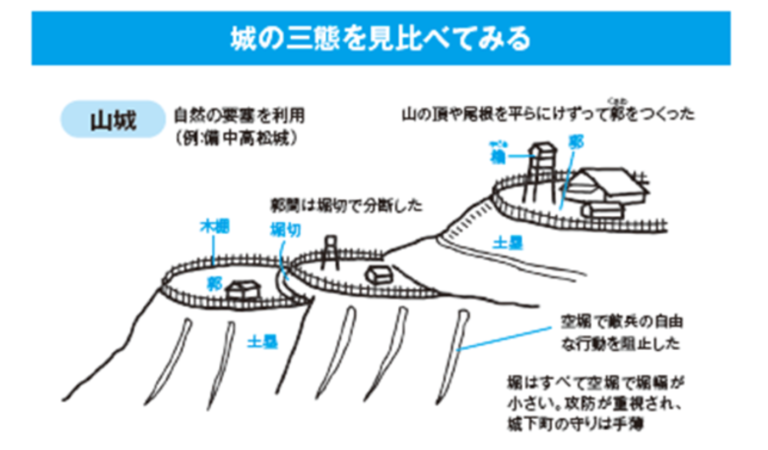

日本のお城の場所は時代によって変化してきたって知ってた?【建築の話】

兵器の高度化と経済政策が城の形をかえた お城は建てられた地形から三つに分類することができます。戦国時代の山城、そして桃山時代以降につくられた平山城と平城です。名前からわかるように、山城は急峻な山の頂き、平山城は平地に近い […]

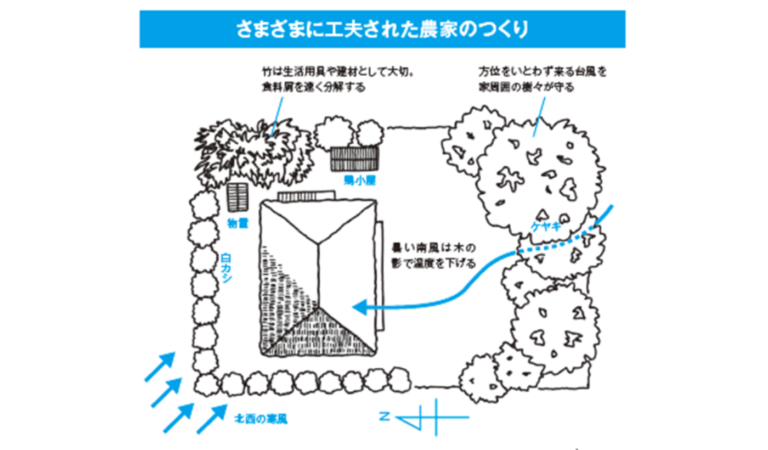

農家の庭に詰まった日本の四季を過ごすための知恵とは?【建築の話】

農家の庭木は植えた場所で樹種が違う 農家といえば、庭にこんもり茂る木々をイメージする人は多いでしょう。今も郊外に行けばこうした庭を見つけることができます。木に囲まれているのに、敷地内は意外なほど明るく、そして夏は涼しく、 […]