雑学

ラム好き必見!五輪公式カクテル&女王の一杯とは!?【THE カクテルバイブル500】

ラム【グリーンアイズ(Green Eyes)】 ロス五輪にも採用されたフローズンカクテル アメリカで高い評価を得て、1984年のロサンゼルス五輪のオフィシャルドリンクにも指定されたカクテル。ラムとメロンリキュールの生み出 […]

あなたの出身地も見つかるかも? 北海道の地名にみる開拓者たちの『故郷愛』【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

北海道には全国各地の地名がたくさんある 移住者の“ルーツ”が地名になった 北海道の地名の多くはアイヌ語に由来していますが、その一方で、全国各地の地名にちなんだ地名が多いことでも知られています。 そのほとんどは、明治時代以 […]

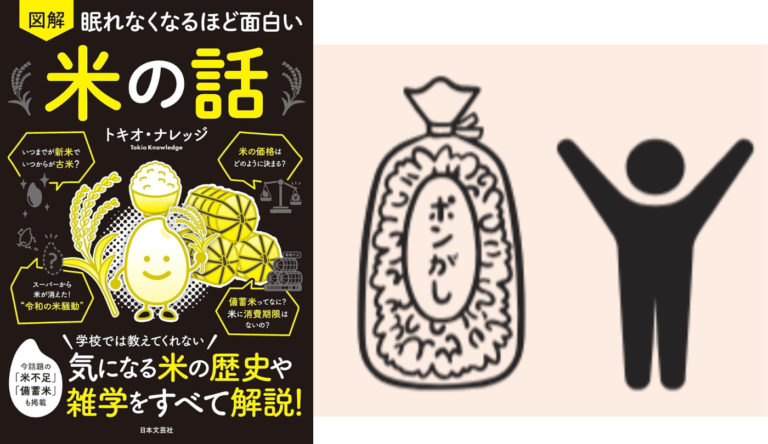

ドンッと弾ける米のお菓子! 昭和に愛された“ポン菓子”とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

米を爆発させる!?ポン菓子の正体 ドンッ! と響く、昭和の音と味 昭和の時代、街角で「ドンッ!」という大きな音が響き渡ると、子どもたちはいっせいに駆け寄ってきました。その音の正体は、移動式のポン菓子屋さん。釜に米を入れて […]

食後のムカつき・胃の重さに効く!身近な食材で胃腸をラクにする方法【眠れなくなるほど面白い 図解 胃と腸の話】

胃がスーッとラクになる消化を助けたいときの鉄板食材 胃と腸が弱い人はキャベツと大根を常備 消化不良による胃のもたれやムカつき、吐き気などに襲われがちな方は、食材選びだけで症状が軽減されることがあります。 まずおすすめなの […]

歴史ある「エルプレジデンテ」と甘美な「おとぎ話」、ラムで楽しむ二つの世界【THE カクテルバイブル500】

ラム【エルプレジデンテ(El Presidente)】 高貴な雰囲気の歴史あるカクテル カクテル名はスペイン語で「大統領」「社長」を指す。1920年代ごろから飲まれている歴史ある一杯で、その由来には諸説ある。グレナデンシ […]

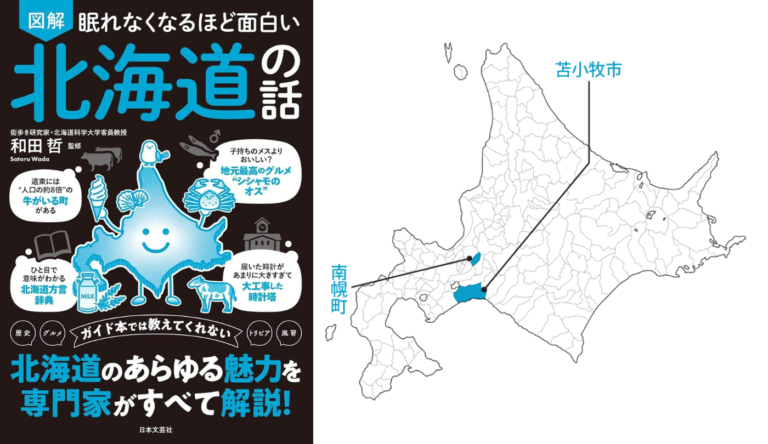

書類ミスがそのまま地名に!? 「苫小牧」の“牧”に残る歴史【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

苫小牧の「牧」は「枚」の書き間違いだった? なぜ「牧」なのか、理由はわかっていない 苫小牧(とまこまい)の「まい」が、なぜ「牧」なのかについては諸説あります。明治時代のはじめに、馬を飼育する牧場を「苫細牧」としたことから […]

一粒一粒に意味あり、『米』の字に込められた農耕精神【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

「米」という漢字は、バラバラになった稲穂をイメージ 象形文字と八十八の手間の話 私たちに馴染み深い「米」という漢字。見慣れたこの字の形をじっくり見てみると、中央から四方に伸びる線が、バラけた稲の粒のようにも見えてきます。 […]

胃腸の環境を整える!「皇帝の朝・皇子の昼・皇后の夜」食事法とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 胃と腸の話】

絶好調の胃腸をつくる最強の食事 胃腸が快適に働ける環境を整える 東洋医学では「朝食は皇帝・昼食は皇子・夕食は皇后」のように食べることをすすめています。もう少し詳しく説明しましょう。朝は排泄の時間です。消化は排泄を阻害する […]

青いカクテル2選! ブルーマンデー&ブルーラグーンで彩る夏の映えるカクテル【THE カクテルバイブル500】

ウオッカ【ブルーマンデー(Blue Monday)】 澄んだブルーが美しく爽やかな味わい 「憂うつな月曜日」とネーミングされたカクテルではあるが、澄み渡るブルーがじつに美しい一杯。辛口のウオッカとオレンジ風味のホワイトキ […]

コシヒカリ一強の理由とは? 昭和の食卓を彩ったササニシキとの分かれ道【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

日本の主役米・コシヒカリはどうして一強なの? 昭和の二強が分かれた運命の分岐点 日本で一番人気の米といえば「コシヒカリ」です。ただし、かつてその座を狙う存在がありました。それが「ササニシキ」です。昭和後期から平成初期にか […]

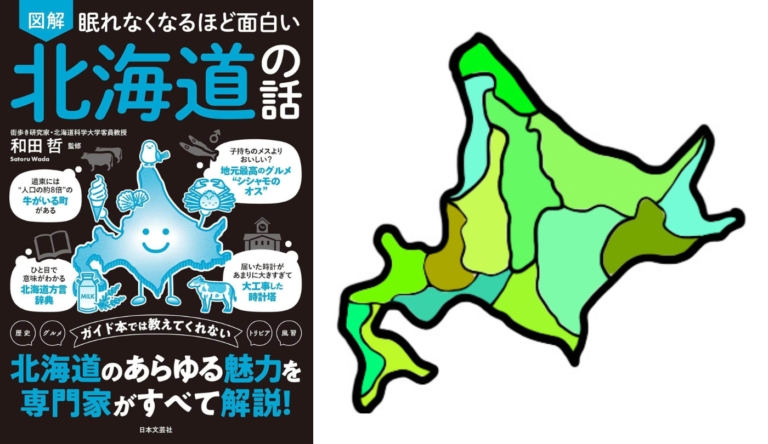

土地の名前には歴史が刻まれる 必ず川がある地名につく漢字とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

アイヌの人々の痕跡を伝える地名 北海道の市町村名の約8割は、アイヌ語に由来するものです。例えば、道庁所在地である「札幌」も、アイヌ語で乾いた広い川を意味する「サッポロペッ」、または大きな湿地のあるところを意味する「サリポ […]

食物繊維もNG!? 胃腸の調子が悪いときに「やってはいけないこと」6つ【眠れなくなるほど面白い 図解 胃と腸の話】

胃と腸に不調があるときの回復法 食物繊維や脂質、刺激物を控える 胃は外部から食物を直接取り入れるため、さまざまな影響を受けやすく、不調になりやすい臓器です。しかし、同時に回復力が高いため、自分で管理しやすいという特徴もあ […]