マナー

初詣は電鉄会社が始めた?!意外と歴史の浅い初詣のはじまりとは?【図解 日本のしきたり】

年の初めの神様へのご挨拶幸運、健康運、金運も……、すべての運気アップを祈願! 年の初めに神社やお寺に参拝する行事が一般に広まったのは、江戸時代後半からだといわれています。このころ、縁起がいいとされる方角にある神社仏閣にお […]

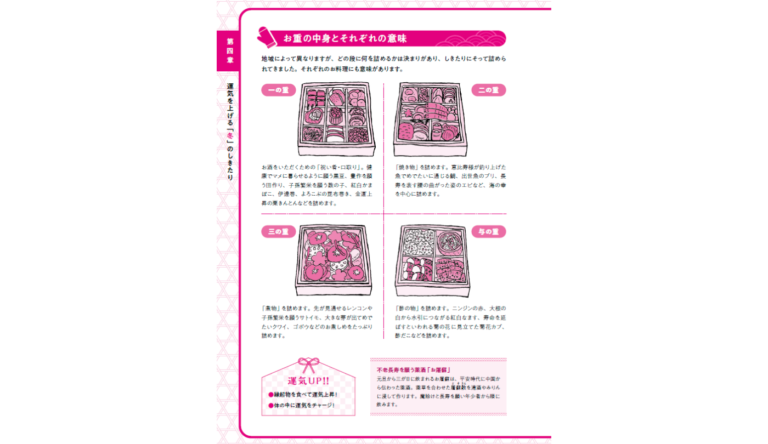

縁起物が詰まったごちそう「おせち料理」の由来や意味とは?【図解 日本のしきたり】

すべてに縁起がかつがれた運気満載のおせち料理を歳神様と一緒にいただく。 おせち料理の「おせち」とは「御節供」を略したもので、漢字で書くと「御節」となります。おせち料理は元来、季節の節目となる節日(元日と五節句)に神様にお […]

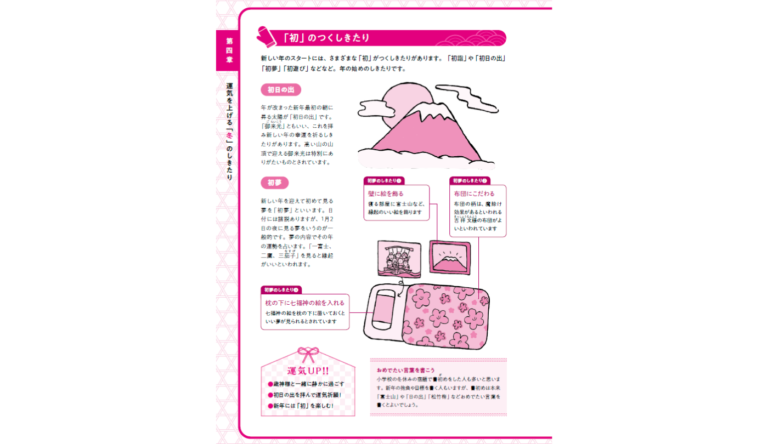

お正月にすると運気がUPする「初」のつくしきたりとは?【図解 日本のしきたり】

「初」のつくしきたり 新しい年のスタートには、さまざまな「初」がつくしきたりがあります。「初詣」や「初日の出」「初夢」「初遊び」などなど。年の始めのしきたりです。 ◆初日の出 年が改まった新年最初の朝に昇る太陽が「初日の […]

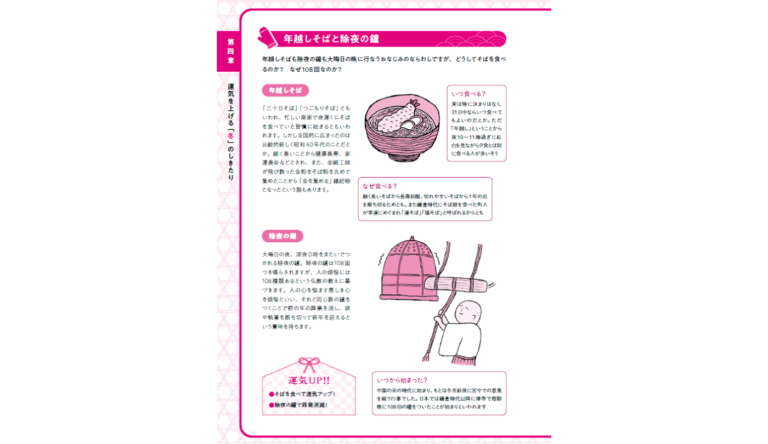

大晦日は起きていないと白髪やシワが増えて老け込むって本当?【図解 日本のしきたり】

新年を迎える前日は歳神様の到着を待つ1年で最も大切な日。 旧暦でいちばん最後の月を三十日月といい、「晦日」はもともと「三十日」と書きました。これが転じて各月の最後の日が「晦日」と呼ばれるようになり、12月31日は1年の最 […]

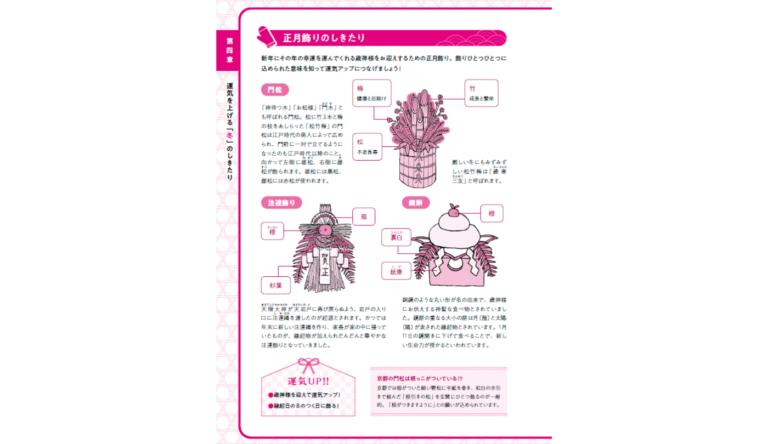

門松や注連飾り、鏡餅といった正月飾りのそれぞれの意味とは?【図解 日本のしきたり】

それぞれに大切な意味を持つおめでたい正月飾りで歳神様を迎えるしきたり。 クリスマスが過ぎ、いよいよ師の走る足音も加速を極めるころ、家々の玄関先や商店の店先、街中のビルの入り口には正月を迎えるための正月飾りが飾られ始めます […]

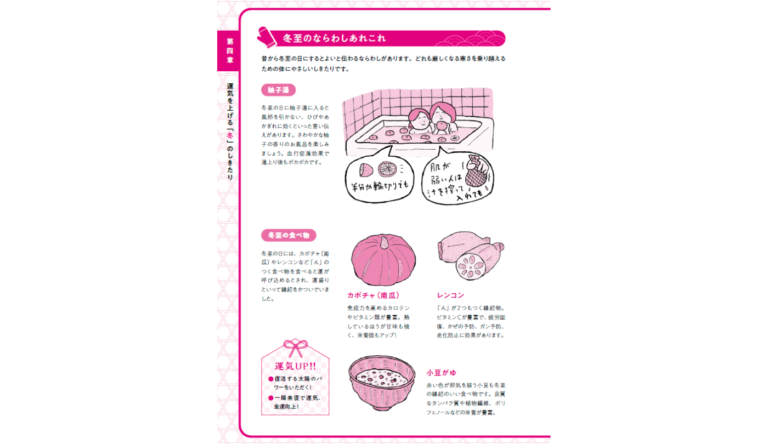

かぼちゃ以外にもある!冬至に食べるべき邪気を払う食材とは?【図解 日本のしきたり】

冬至カボチャを食べて、長い夜にゆっくり運気も復活。 冬至は1年のうちでもっとも夜が長く、昼間が短い日なので、この日を境に日照時間は長くなっていきます。そのために「太陽の復活する日」として、世界各地でさまざまな祝いの行事が […]

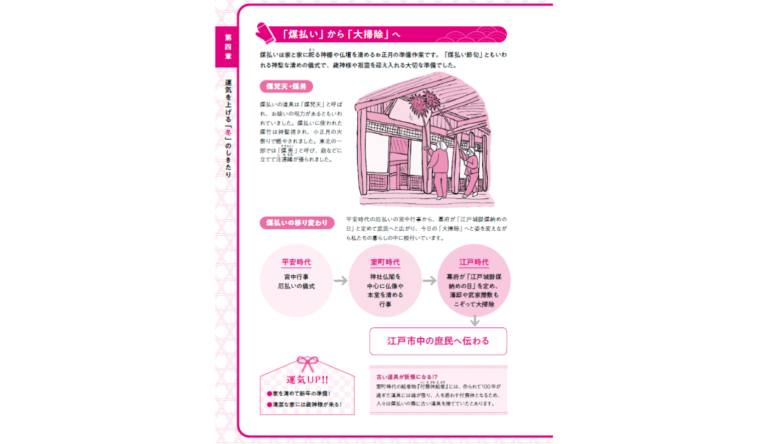

新年の幸運を呼ぶ!大掃除の前にすべき「煤払い」はいつ何をすればいいの?【図解 日本のしきたり】

家中の煤を払って幸運を授ける歳神様を迎える準備はぬかりなく! 煤払いは新しい年を迎える準備である「正月事始め」にちなんで行なわれます。その内容は、簡単にいえば大掃除ですが、単に家の外や部屋の中をきれいにするだけが目的では […]

家を建てる前のしきたり「地鎮祭」と「上棟式」が行われる理由とは?【図解 日本のしきたり】

家を建てる前のしきたり「地鎮祭」と「上棟式」 あらゆるものに神様が宿る日本では、家を建てるときには土地の神様に工事の無事や建物の安全を願う儀式を行なうしきたりがあります。 ●地鎮祭 古くから土地は本来、神様のもので人間が […]

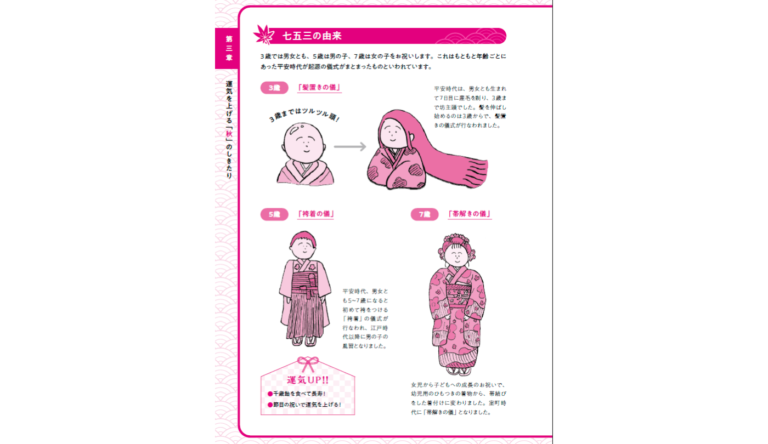

こどもの成長を祈る行事「七五三」はなぜ七と五と三の数字なの?【図解 日本のしきたり】

「神の子」から「人の子」に子どもたちが無事に育ったことを神様に報告! 女の子は3歳と7歳、男の子は5歳に氏神様の神社に参拝し、その年まで無事成長したことを感謝し、これからの成長を祈る行事が「七五三」です。現在ではどの年齢 […]

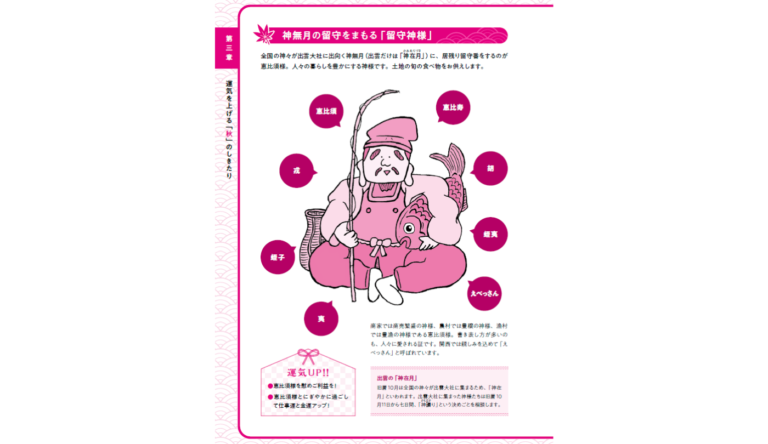

商売繁盛/大漁祈願!身近な神様である恵比寿様にお参りすべき日とは?【図解 日本のしきたり】

「残りもの」には福がある!? えびす講 恵比寿様に商売繁盛を願い、おもに商家が行なう行事が「えびす講」です。行なわれる日は地域によって異なりますが、関東では10月20日と1月20日が多く、「二十日えびす」とも呼ばれます。 […]

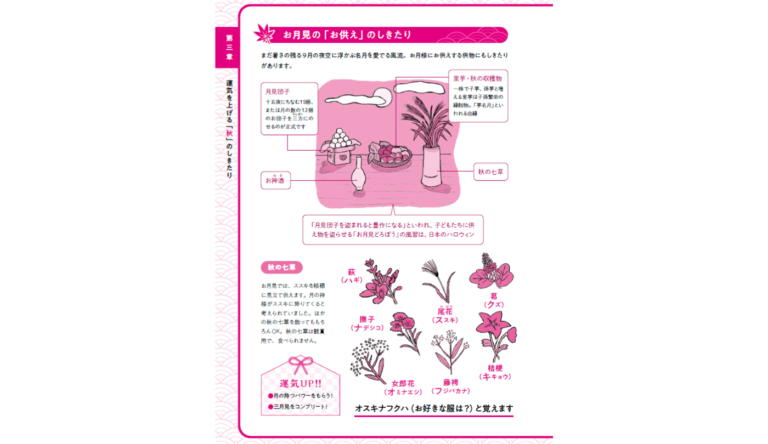

月の光で運気上昇!十五夜以外でお月見すると縁起がよい日とは?【図解 日本のしきたり】

いくつもの名月を愛でて月の光の魔力を浴びる。不思議な力をいただこう! 満月を見ながら、秋の収穫を感謝する「お月見」は別名「十五夜」ともいいます。現在では9月ですが、旧暦では8月15日に行なわれていました。今の暦では8月と […]

年中行事となっている母の日/父の日/敬老の日、その起源としきたりとは?【図解 日本のしきたり】

これもしきたり?母の日・父の日・敬老の日 ●母の日の起源としきたり 1908 年のアメリカで、アンナ・ジャービスという女性が亡くなった母の命日に白いカーネーションを捧げたことが始まりといわれ、1914 年に祝日となりまし […]