仏教

家を建てる前のしきたり「地鎮祭」と「上棟式」が行われる理由とは?【図解 日本のしきたり】

家を建てる前のしきたり「地鎮祭」と「上棟式」 あらゆるものに神様が宿る日本では、家を建てるときには土地の神様に工事の無事や建物の安全を願う儀式を行なうしきたりがあります。 ●地鎮祭 古くから土地は本来、神様のもので人間が […]

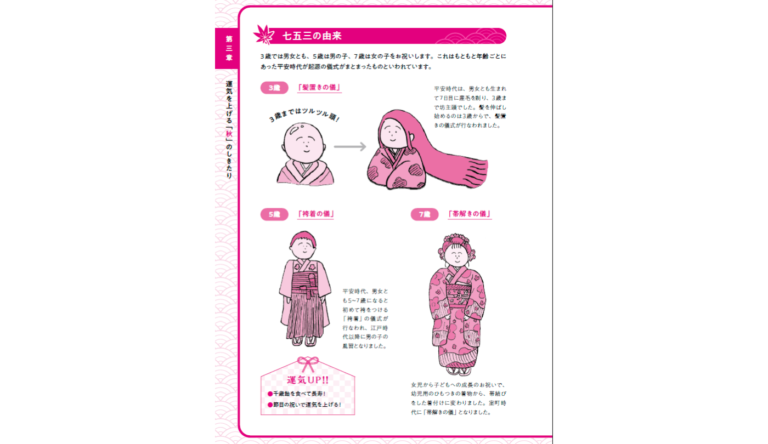

こどもの成長を祈る行事「七五三」はなぜ七と五と三の数字なの?【図解 日本のしきたり】

「神の子」から「人の子」に子どもたちが無事に育ったことを神様に報告! 女の子は3歳と7歳、男の子は5歳に氏神様の神社に参拝し、その年まで無事成長したことを感謝し、これからの成長を祈る行事が「七五三」です。現在ではどの年齢 […]

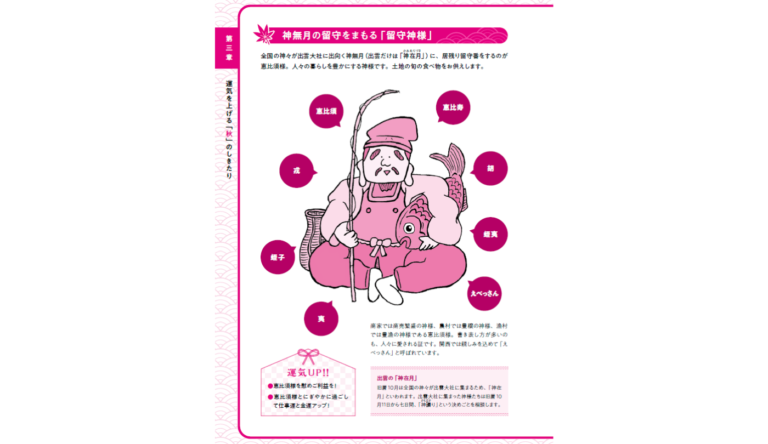

商売繁盛/大漁祈願!身近な神様である恵比寿様にお参りすべき日とは?【図解 日本のしきたり】

「残りもの」には福がある!? えびす講 恵比寿様に商売繁盛を願い、おもに商家が行なう行事が「えびす講」です。行なわれる日は地域によって異なりますが、関東では10月20日と1月20日が多く、「二十日えびす」とも呼ばれます。 […]

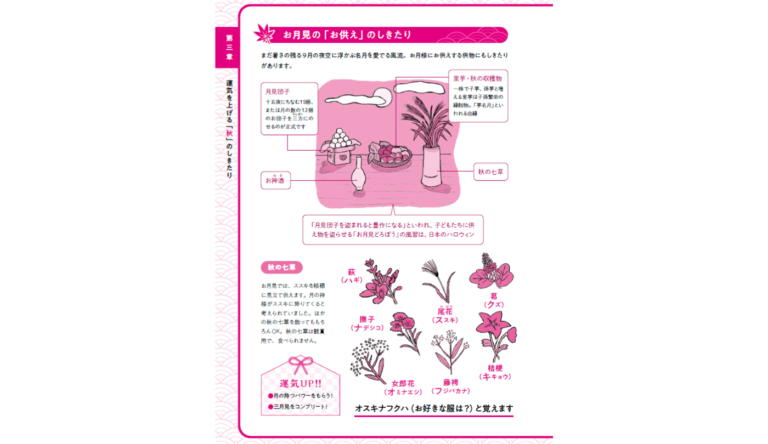

月の光で運気上昇!十五夜以外でお月見すると縁起がよい日とは?【図解 日本のしきたり】

いくつもの名月を愛でて月の光の魔力を浴びる。不思議な力をいただこう! 満月を見ながら、秋の収穫を感謝する「お月見」は別名「十五夜」ともいいます。現在では9月ですが、旧暦では8月15日に行なわれていました。今の暦では8月と […]

年中行事となっている母の日/父の日/敬老の日、その起源としきたりとは?【図解 日本のしきたり】

これもしきたり?母の日・父の日・敬老の日 ●母の日の起源としきたり 1908 年のアメリカで、アンナ・ジャービスという女性が亡くなった母の命日に白いカーネーションを捧げたことが始まりといわれ、1914 年に祝日となりまし […]

「先勝」の日は午前中が吉?先勝/友引/先負/仏滅/大安/赤口「六曜」それぞれの読みと意味とは?【図解 日本のしきたり】

「先勝」の日は午前中が吉? 毎日を占う6種類の吉凶「六曜」 「本日は大安吉日でお日柄もよく・・・・・・」とは、結婚式などのお祝いの席のスピーチでよく聞く言葉ですね。このカレンダーに記された「先勝」「友引」「先負」「仏滅」 […]

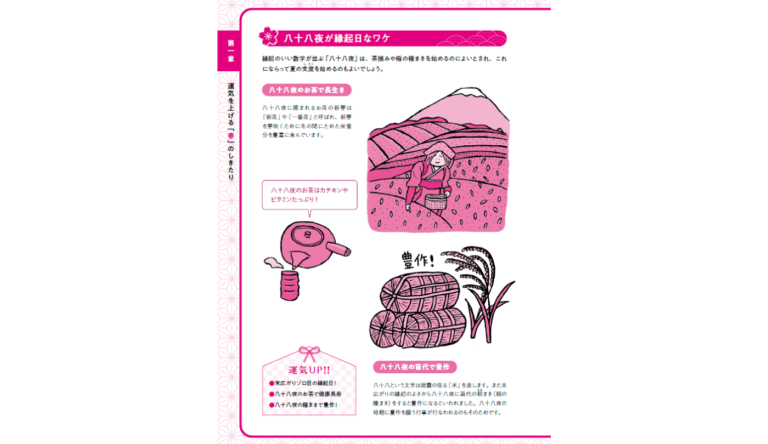

縁起最高のラッキーデー! 「八十八夜」に行うべきこととは?【図解 日本のしきたり】

末広がりの縁起のよい数字が重なる八十八夜 八十八夜は立春から数えて(立春を1日目として)88日目のことで、節分やお彼岸などと同じ雑節のひとつです。童謡『茶摘み』で「夏も近づく八十八夜~♪」と歌われるように、八十八夜の3 […]

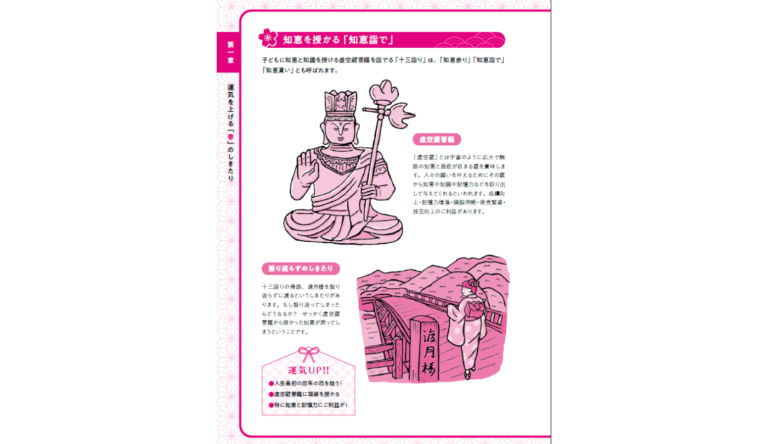

数え年で13歳になる子どもが行うと知恵と福徳を授かるしきたりとは?【図解 日本のしきたり】

知恵と福徳の菩薩を参る十三詣り 数え年で13歳に成長した子どもが旧暦の3月13日(新暦4月13日)に、虚空蔵菩薩を祀るお寺にお参りする通過儀礼のしきたりです。参拝することで知恵と福徳を授けてもらえることから「知恵参り」 […]

健康運がアップする!4月8日に行われるお釈迦様のしきたりとは?【図解 日本のしきたり】

別名「花祭り」とも呼ばれるお釈迦様の誕生日。 4月8日は仏教の開祖であるお釈迦様がお生まれになった日とされ、各寺院では「灌仏会」「浴仏会」または「仏生会」と呼ばれる行事が行なわれます。一般にはお寺の「花祭り」として親しま […]

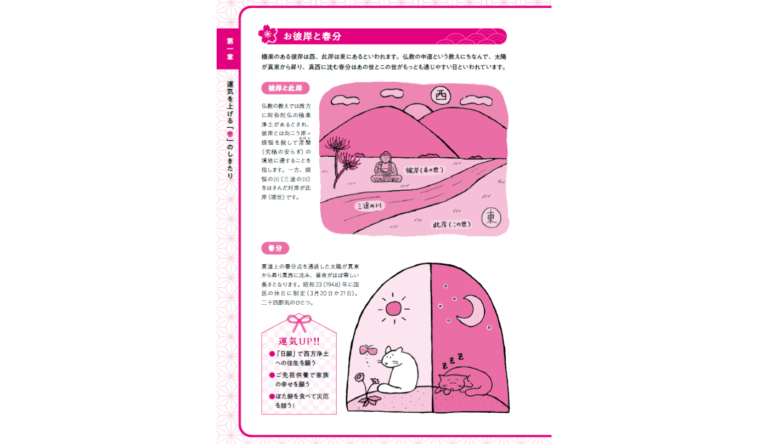

日本独自のしきたり「春のお彼岸」地域ごとの参り方とは?【図解 日本のしきたり】

日本独自のしきたりで、春分の日を中日とした前後3日の7日間のこと。 「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉があるように、春のお彼岸は春分の日をはさんだ1週間で、まさに季節の変わり目にあたります。そもそも「彼岸」とは、インドの […]

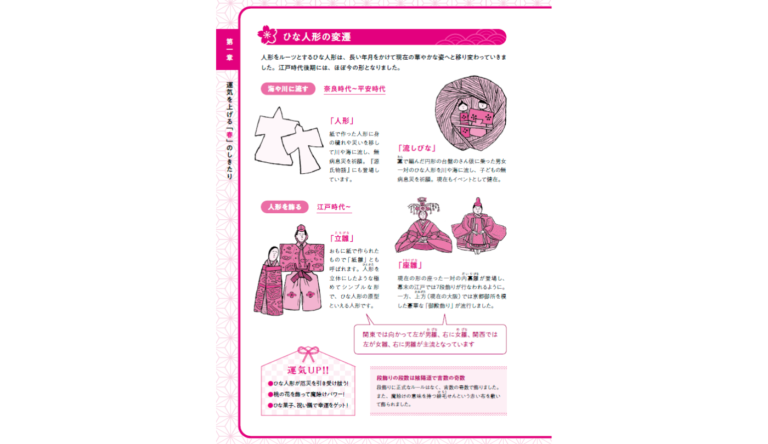

ひなまつりは女の子の幸せを願う行事ではなかった?由来となる風習とは?【図解 日本のしきたり】

優雅な女の子のお祭りも、起源はなんと厄払いだった! 女の子の健やかな成長と幸福を願い、ひな人形を飾り、白酒や菱餅、ハマグリの吸い物やちらし寿司などの縁起物の膳で祝います。このひなまつり、もともとは「上巳の節句」と呼ばれる […]

八百万の神の国/日本には家の中にも神様がたくさんいる!代表的な神様とは!?【図解 日本のしきたり】

家の中を守る神様たち 大昔から日本には、たくさんの神様がいると考えられてきました。山の神様、海の神様をはじめとする自然に宿る神様。稲や田、またそれらを耕す道具に宿る神様。言葉にまで言霊といわれる神様が宿ります。暮らしの中 […]