孫子

【孫氏の兵法】『九地』に学ぶビジネス戦略|現場を深く分析し、一気に攻めて勝機を掴む方法

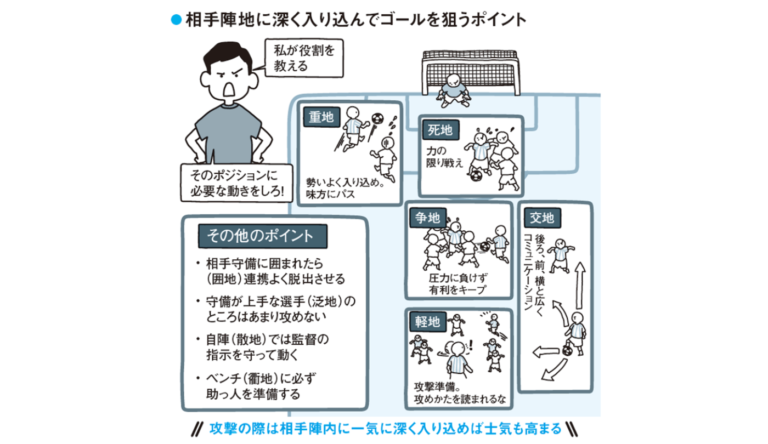

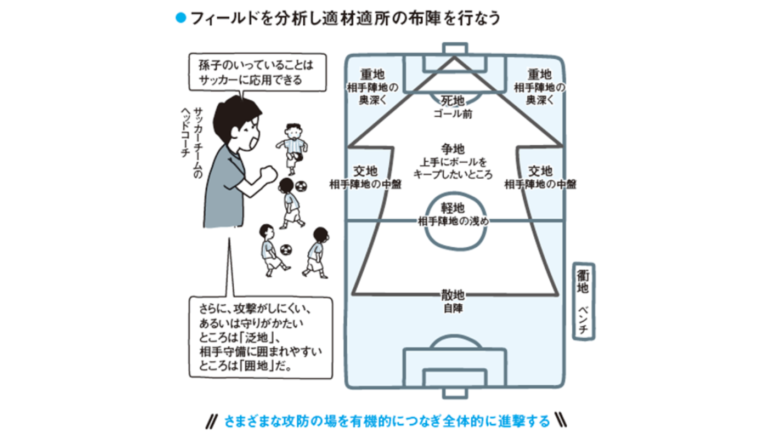

相手の状況をうまく読んで勝負に勝つ!様々な状況に応用できる孫氏の教えとは 現場を深く分析した後は深く入り込んで勝負をしかける 自国の領内である散地では上下の意思統一に努め、戦闘は回避する。軽地では消耗を避けるためにもでき […]

【孫氏の兵法】『九地』に学ぶリーダーの判断力|9つの状況を見極め勝利を掴む戦略

勝負ごとに勝つために知っておきたい九つの地形とは何か? リーダーは九種類の地形を心得えていなければならない 孫子はいう。地形は軍事の補助要因であり、軍を用いるに際しては、散地、軽地、重地、争地、交地、衢地、泛地、囲地、死 […]

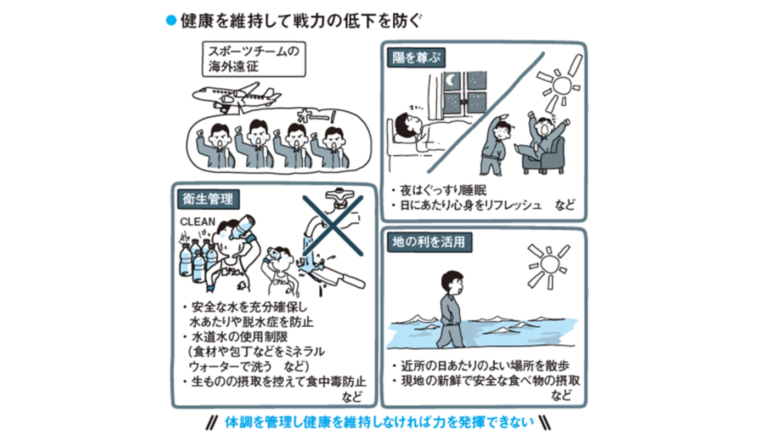

必勝の駐屯法|孫氏の兵法が説く『健康管理』が勝利の鍵。日当たりと環境が勝敗を決める理由【孫氏の兵法】

病気になれば本来の力を発揮できないまま負ける 軍隊の駐屯地としては低地を避けて高地を選び、日あたりのよい南に面した場所を最上とし、日陰になる北に面した場所を最悪とする。兵の衛生状態に気を配りながら、水や草の豊かな地域を占 […]

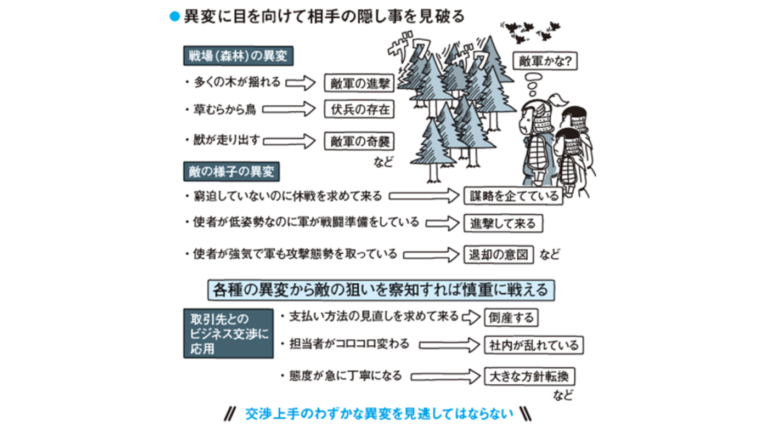

【孫子の兵法】に学ぶ相手の意図を見抜く術|わずかな兆候からライバルの実情を探り出す

いろいろな兆候から相手の意図や実情を探り出す 孫子は戦場で起こる注意すべき異変について述べている。敵軍が森林のなかを進撃して来るときは、多数の木立が揺れてざわめく。伏兵がいるかのように見せかけるときは、あちこちに草を被か […]

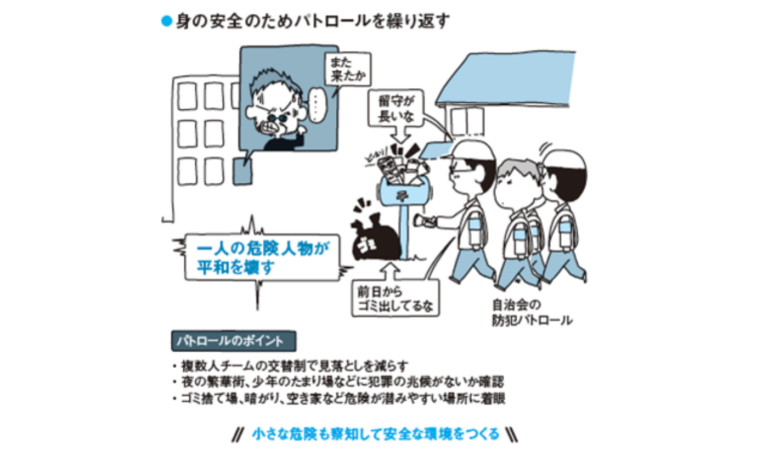

【孫氏の兵法】に学ぶ『戦わない戦略』|避けられる危険を回避し、無駄を省く九つの教え

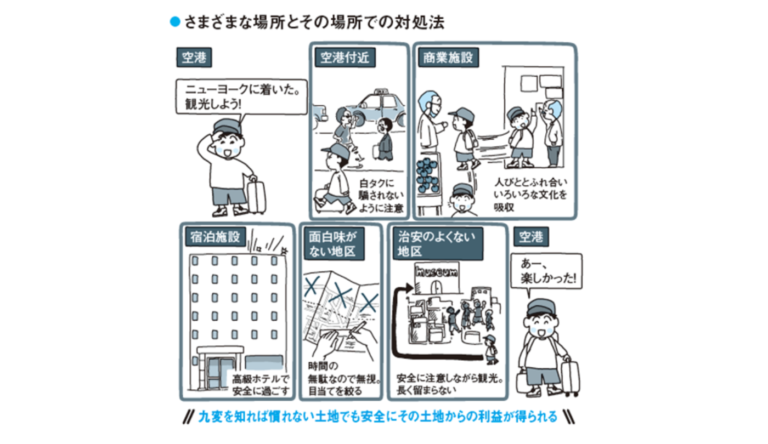

避けられる危険は避けて、できるだけ無駄も省く 孫子は軍隊の運用について九つの対処法を説いている。進軍にあたり、足場の悪いところには宿営せず、交通の要衝では近隣の諸侯と親交を結び、敵領内深くには長く留まらず、出入り口がいっ […]

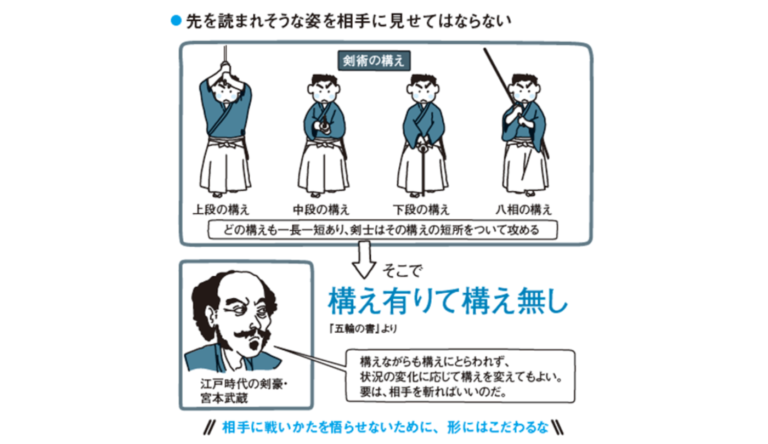

【孫氏の兵法】最強の戦略は『無形』にあり。敵に先を読ませず、勝利の経緯すら悟らせない極意

先を読まれそうな姿を相手に見せてはならない 孫子のいう「形」とは態勢のこと。作戦の意図を可視化した動向がそれにあたる。そのうえで彼は、無形こそ最強の陣形と主張している。形を整えるのは作戦行動に入る直前でよいと。 敵の密偵 […]

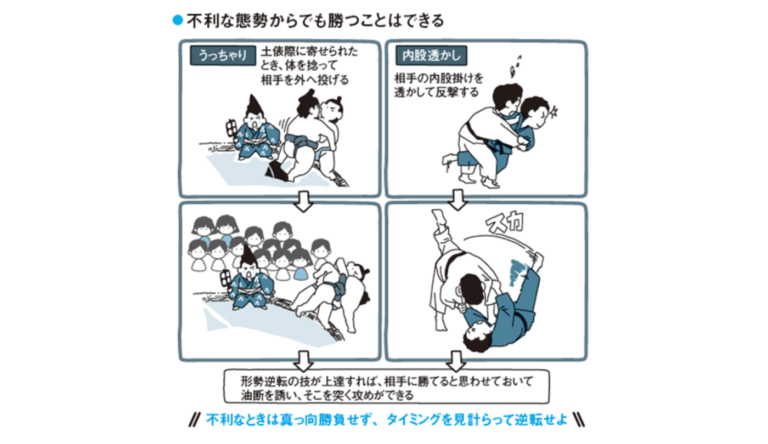

【孫氏の兵法】『迂直の計』の極意|不利な状況を逆転させ、遠回りを近道に変える究極の戦略

相手の有利を利用することもできる 『孫子』には「軍争」という言葉が出てくる。戦場に敵より先に到着し、有利な態勢で戦闘に入ることを競う行為を意味するもので、これは、当時の戦争が原則として視界の開けた原野で行なわれていたこと […]

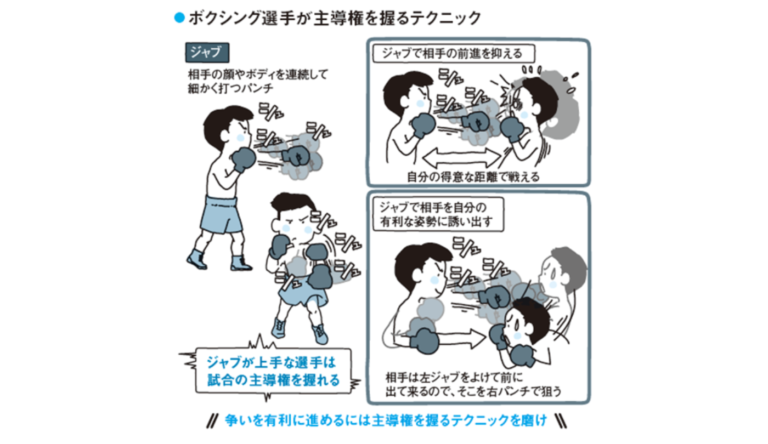

孫子の兵法に学ぶ『主導権』の極意。相手を意のままに操り勝敗の主宰者となる戦略【孫氏の兵法】

主導権を握っていれば有利な展開にもち込める 兵力は互角でも、指揮官の采配により優位に立つことができる。たとえば、先に戦場に到達して待ち受ける軍隊は有利だが、後から着てすぐさま戦うはめになる軍隊は疲れ切っていて不利である。 […]

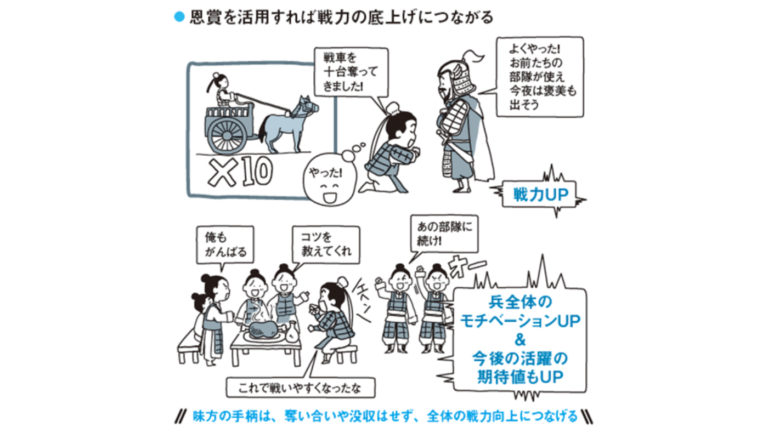

『孫子』に学ぶ組織マネジメント!部下の士気を最大化する『恩賞』と『即時評価』の鉄則【孫氏の兵法】

一人の喜びがみんなの喜びとなるように 平素の訓練の場と実戦の場では状況が異なる。訓練の場では衣食住が保証されているが、戦場はそうではない。兵糧や飼い葉はなるべく現地調達するに限る。その際、敵の貯蔵庫から強奪することもある […]

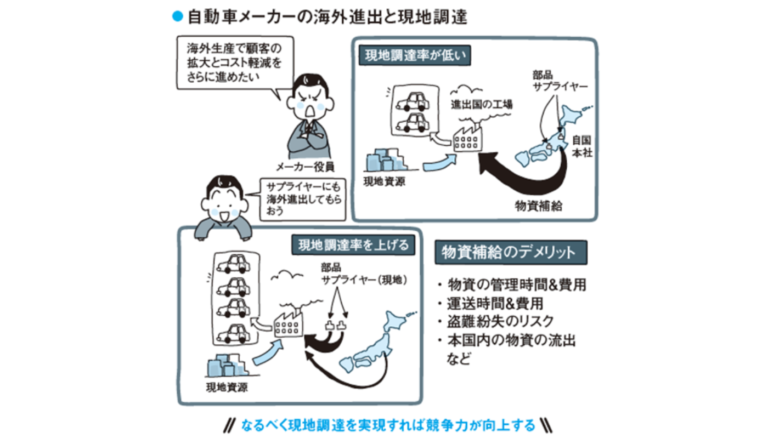

『孫子』の兵法に学ぶ補給の重要性。なぜ『現地調達』が勝利への近道なのか?【孫氏の兵法】

味方の後方支援ばかりに頼っていると大きな心配を抱え込むことに いつの時代の戦争も補給は悩ましい問題で、孫子の時代も、兵や馬の水、兵糧、飼い葉、武器・武具などが必要だった。これらをすべて本国から運ぶのでは人手も時間もかかる […]

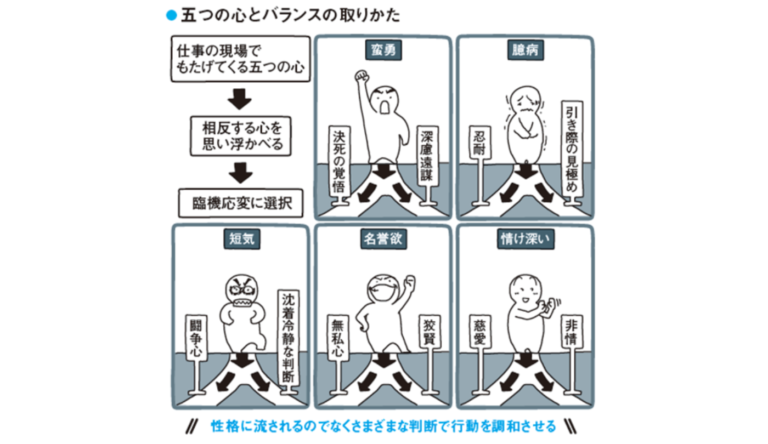

【孫子の教え】リーダーが陥る「5つの危機」とは?組織を壊滅させる指揮官の共通点【孫氏の兵法】

現場で警戒しなければならない五つの心 指揮官には前線に出るとき、五つの危機がつきまとう。蛮勇だけでは殺され、生き延びることだけ考えて臆病になれば捕虜にされ、短気であれば計略にはめられ、名誉を重んじすぎても同じ目にあい、情 […]

『孫子の兵法』に学ぶリーダーの条件。現場判断を最優先すべき『君命に従わざる所あり』の教え

たった一人の臆病や名誉心で大損害が生じることも 戦争に際して指揮官は、敵軍の実情を第一、地形を第二として作戦を考案しなければならない。こうしたやりかたを熟知している者は必ず勝ち、そうでない者は必ず敗れる。 臣下が君命に従 […]