建築

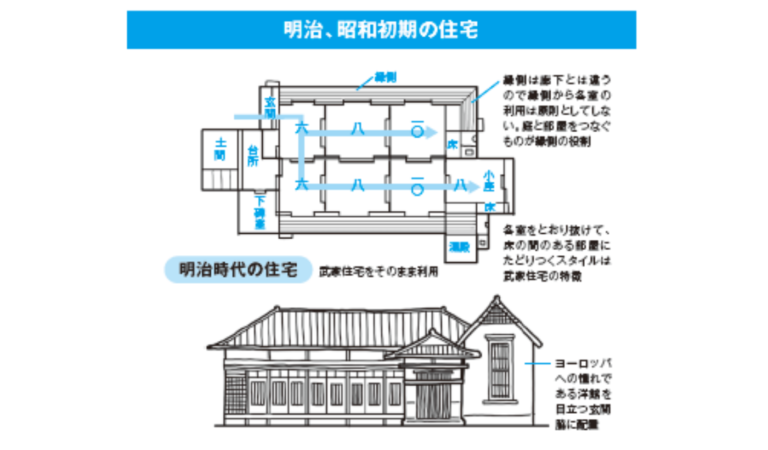

今日の住宅には武家屋敷の格式が残っている?明治のサラリーマンから始まった日本の住まい史【建築の話】

あなたが住んでいる「サラリーマン住宅」のルーツは武士の家ってほんと? 今日の住宅には武家屋敷の格式が残っている サラリーマンという存在が日本にうまれたのは、明治時代です。彼らはそれまでなかった新しい市民層でした。毎日職場 […]

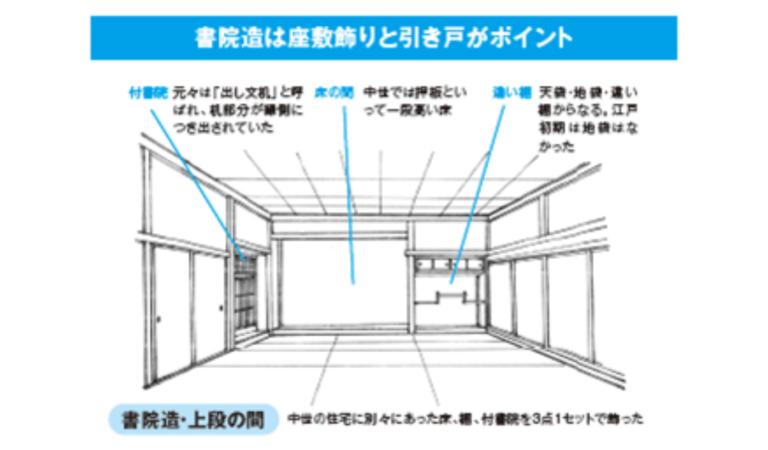

侍は序列が命!武士の住まい『書院造』が主従関係を視覚化した日本建築の面白い話【建築の話】

侍は序列が命!武士の住まいから見える日本の建築の面白い話 主従関係を視覚化した書院造 近世、江戸時代に成立した武士の住まいを書院造と呼びます。戦いを本業とする武士にとって、何より重要なのは主従関係でした。その考え方は建築 […]

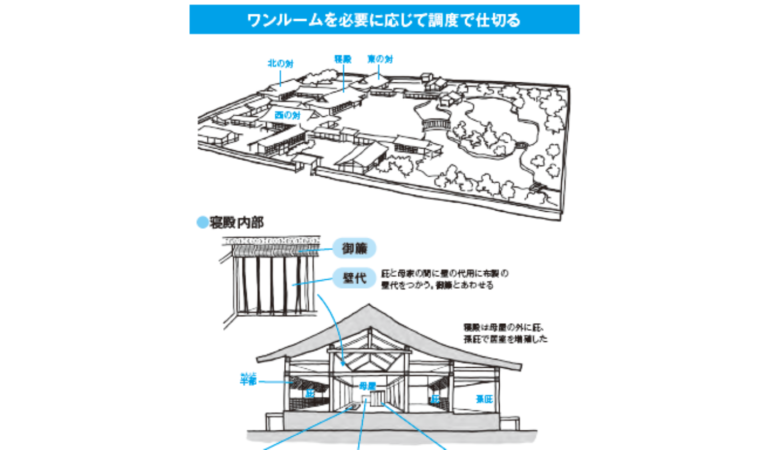

平安貴族の住まい『寝殿造』の特徴とは?巨大なワンルームを仕切る『室礼』の知恵と暮らし【建築の話】

今とどれ程違う?平安貴族のおもしろい家屋のつくり方 家具をつかって空間をつくりかえる 平安時代の貴族が暮らした住まいを寝殿造といいます。中心にある寝殿は、広いワンルームに塗籠という寝室をセットにした建物です。同じようなワ […]

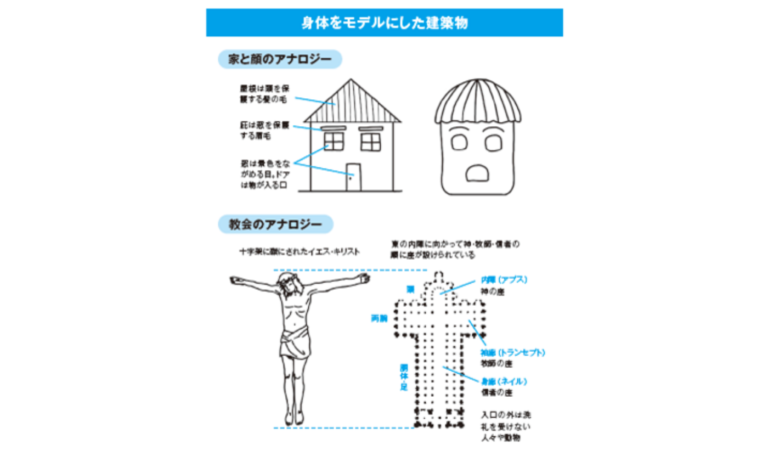

建築や道具のモデルは自分の身体?教会の形やゲルの構造に隠された『人体』の由来【建築の話】

身体がもっとも身近なモデル 子どもたちの描く家の絵には共通点があります。多くの子が四角い箱に三角の屋根、左右に窓をつけ、その間にドアを描くのです。この絵は人間の顔に似ています。しかも窓は外を見る目、庇は眉毛のように窓を保 […]

竣工は完成ではない?日本建築に流れる『住んでから育てる』美学とわびさびの精神【建築の話】

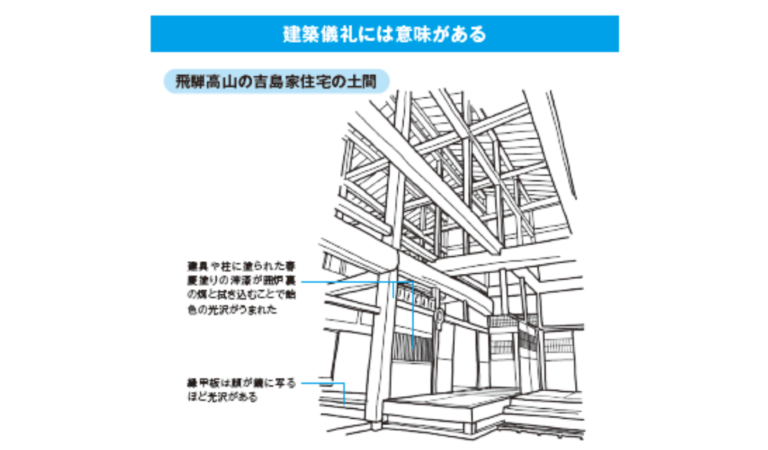

メ建築儀礼には意味がある 「竣工」とは、建築工事が終わったことを意味する言葉です。だったら完成と同じではないかと思うかもしれませんが、それは違います。建物は住み続けることで完成に近づいていくと考える文化が、日本にはあるか […]

日本の曲線美『縄だるみ』とは?西洋のコンパス曲線とは違う『たわみ』の美学を解説【建築の話】

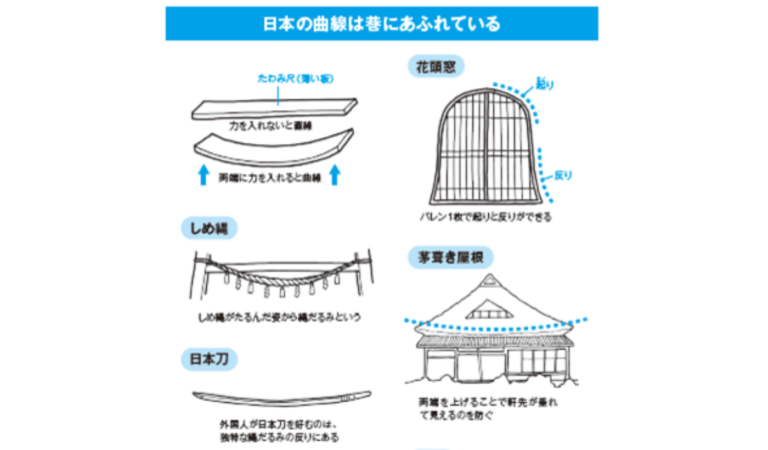

メラニン色素と人類の進化による環境の変化 日本と西欧では曲線が違うといったら驚くかもしれません。たとえば熊本城の石垣の稜線は下にさがるほど曲がりが強くなっています。お寺の屋根もよく見ると、上と下で反り具合が違っていること […]

日本の『畳む文化』に学ぶ収納と空間活用術。狭い部屋を広く使う先人の知恵【建築の話】

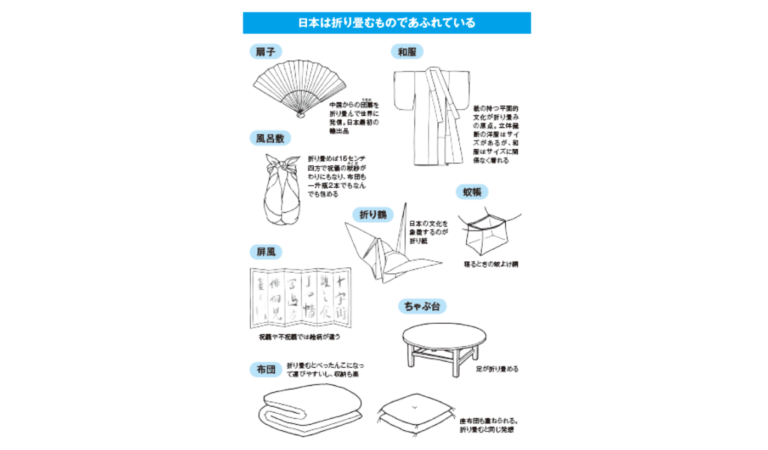

「畳む」文化に潜む日本のライフスタイル 日本人の生活には、「畳む」ものがたくさんあります。家具はちゃぶ台、座卓、衣桁(衣類をかける道具)、屏風など、寝具も布団です。ほかにも和服、蚊帳(蚊よけの網)、風呂敷、提灯、扇子など […]

屋根の種類と特徴を解説!寄棟・切妻・入母屋の違いと風雨をしのぐ構造の秘密【建築の話】

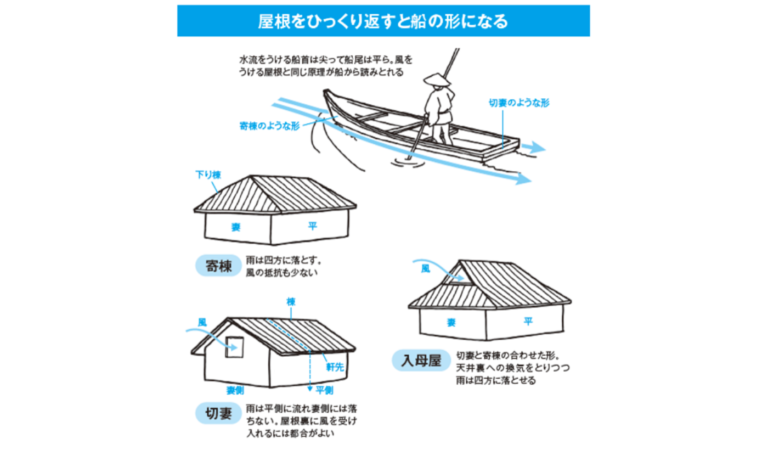

屋根は風を切って進む船の形をしている 屋根をひっくり返すと、船のような形をしていると思ったことはありませんか?みなさんご存知のように船の進む船首が尖っているのは流れる水の抵抗を小さくするためで、その反対側の水流を受けない […]

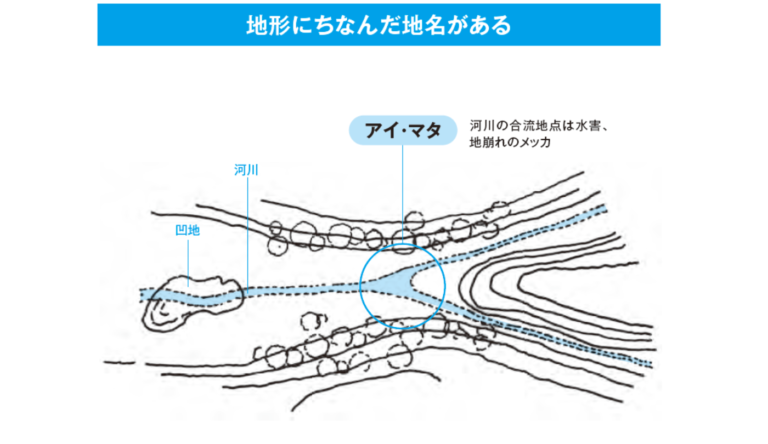

池袋や渋谷は水害に悩まされやすかった!?地名をヒントに災害に備えよう【建築の話】

旧地名や字名は先人からのメッセージ 古くから残る地名には、その土地の地形や災害状況などが含まれていることがあります。たとえば「ツク」という言葉には「築く」という意味があり、築き固めてつくった埋立地を表しています。佃、築地 […]

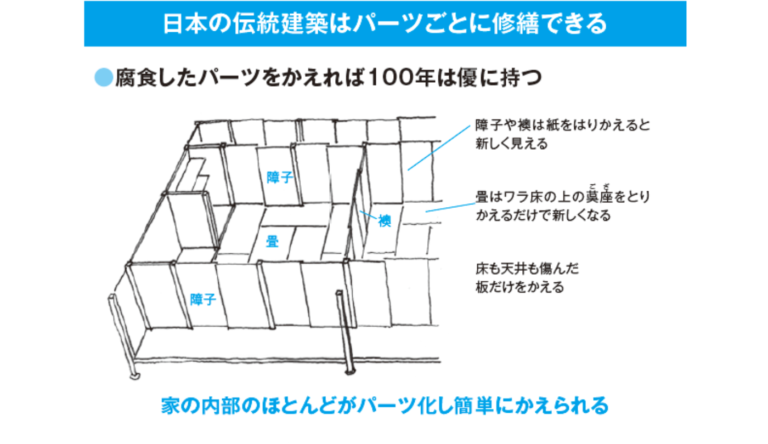

日本の住宅の寿命は短い!?法隆寺が長持ちしているのはなぜか?【建築の話】

木造でも修繕しながら住めば建築寿命はのびる 日本の住宅の平均寿命は約25年とされています。アメリカが約45年、イギリスは約75年ですから圧倒的に短いといえるでしょう。「木造だから当然だ」と考える方もいるかもしれませんが、 […]

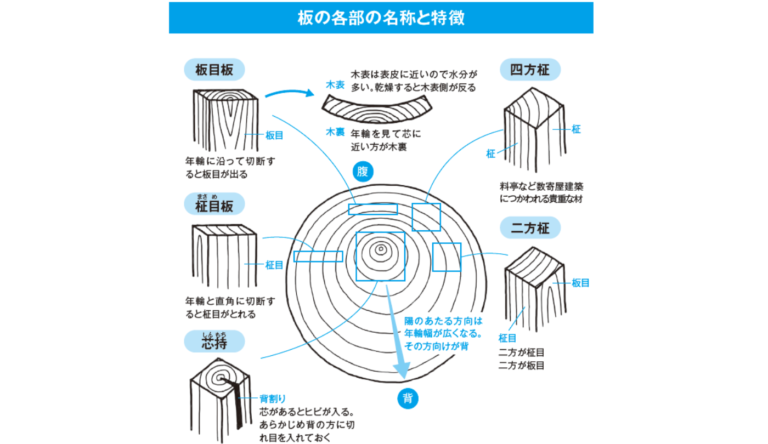

板には木表と木裏があり、その性質は真逆!どのように使い分けられているのか【建築の話】

板の表と裏はどこが違うのか? 木材を平らに切断したものが板です。木材の表面に現れる模様を木目といい、木が育った環境によってすべて違います。木目は、その木がどう育ってきたのかを示す、身分証明書だといえるでしょう。板には表と […]

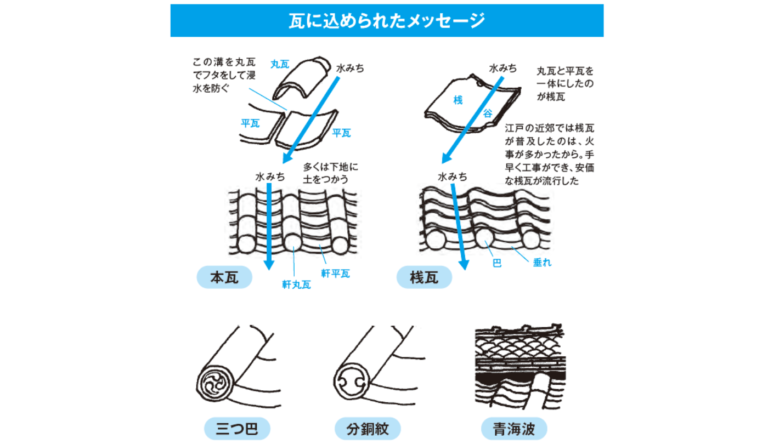

瓦の使用が禁止されていた時代は牡蠣殻を使っていた!?瓦に込められた人々の願いとは【建築の話】

瓦の歴史とメッセージ 屋根の材料にはいくつかの種類があります。かつては建物の用途や格によって、つかいわけや制限がありました。神社の屋根には自然素材が多くつかわれています。茅で葺く茅葺き、檜の樹皮で葺く檜皮葺き、木材の薄板 […]