建築

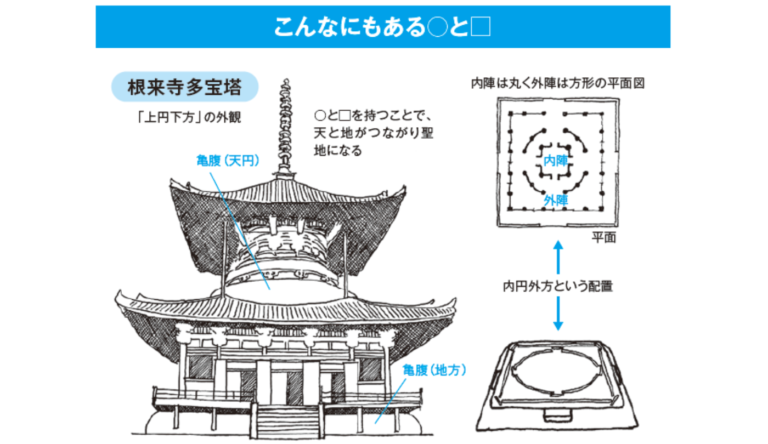

仁徳天皇陵(大山古墳)や多宝塔、和同開珎や寛永通宝に存在する「丸と四角」の形の意味とは!?【建築の話】

多宝塔、御陵、土俵、銅銭は〇と□で天と地を表す 相撲の土俵をよく見ると、土俵の円の外側に必ず四角い枠があります。勝負の判定には無用と思えますが、なぜこんなものがあるのでしょうか。 じつは、これは天円地方という古代中国の世 […]

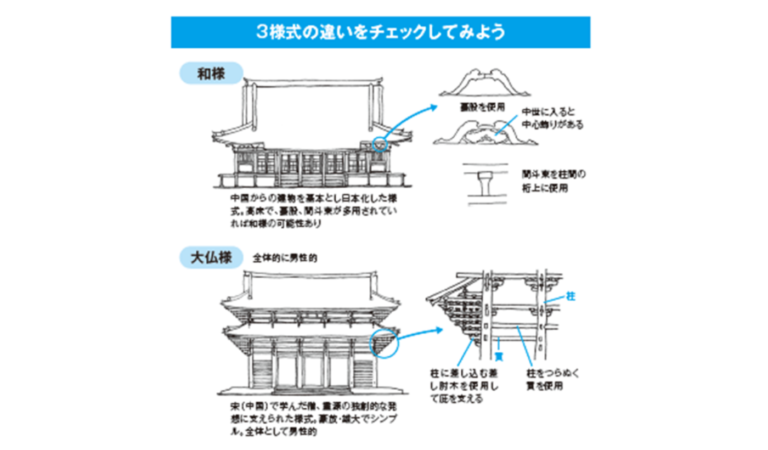

平等院鳳凰堂、円覚寺舎利殿、東大寺南大門や浄土寺浄土堂で用いられた日本の寺院様式とは?【建築の話】

日本の寺院様式は、時代のなかで併存してきた 西洋の寺院は、ロマネスク様式(10〜12世紀)からゴシック様式(12〜15世紀)そして15世紀以降のルネッサンス様式と、時代とともに変化しました。ところが、日本の寺院様式は時代 […]

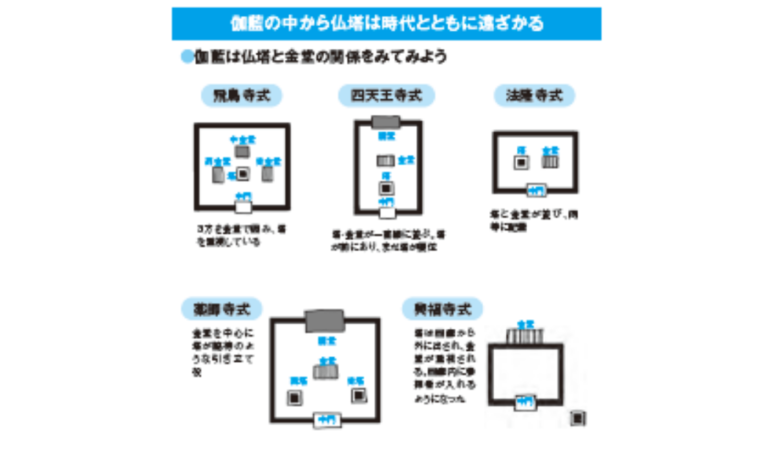

伽藍の配置は時代によって変化した!飛鳥寺式伽藍/法隆寺式伽藍/薬師寺式伽藍の違いとは?【建築の話】

伽藍の配置は仏塔の位置で見分ける 五重塔などの仏塔、金堂、講堂、門など、寺院を構成している施設を伽藍といいます。いわゆるお堂です。 仏塔はお釈迦さまの遺骨(仏舎利)を納めた施設です。金堂には如来や菩薩などの仏像(本尊)が […]

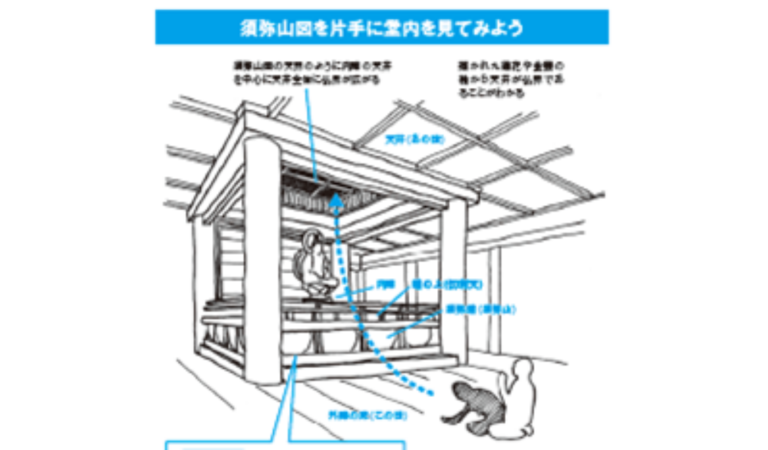

お寺のお堂で正座をして拝むと見えてくるいつもと違った景色とは?【建築の話】

おじぎをして見上げると仏界が見えてくる お寺のお堂に入ると、多くの場合、須弥壇の上に南を向いた仏像が鎮座しています。壇上は仏様の専有空間(内陣)です。わたしたちが入れるのは一段低い床までで、外陣と呼ばれます。 外陣が殺風 […]

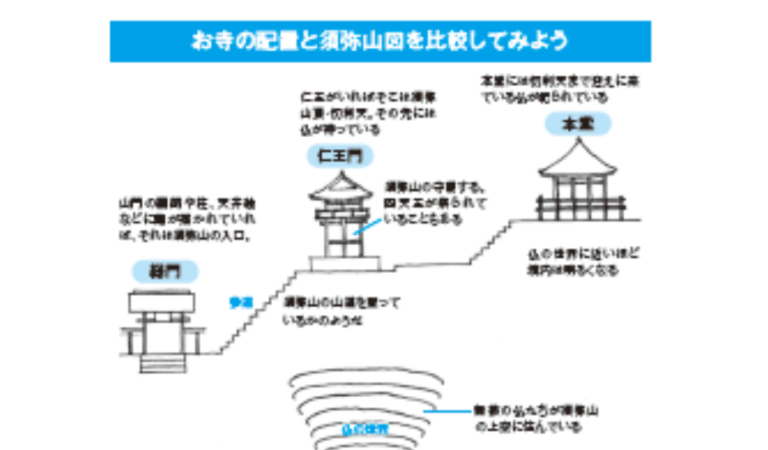

お寺好きは知っておきたい!お寺の配置がよくわかる「須弥山図」とは?【建築の話】

境内は仏に至る道(須弥山図)を模している お寺の境内では、まず最初の門(総門、大門)をくぐって参道を抜け、仁王門に着きます。その先にある広場前の本殿階段を昇って御本尊に会うという流れが一般的です。実は、この順序には理由が […]

東京オリンピックの「新国立競技場」はなぜ木が使われた?時代を見すえた建築家の巨匠/隈研吾の狙い【建築の話】

コンクリートから木へ!時代を見すえた建築家・隈研吾の狙い 20世紀の巨大建物はコンクリート造が常識でした。しかし時代はかわりつつあります。その象徴の一つが2019年末に完成した新国立競技場です。従来、競技場の外観は殺風景 […]

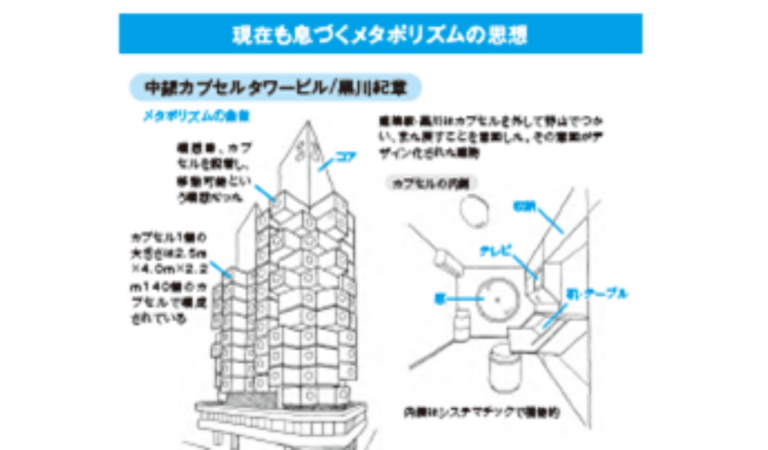

これからの都市の在り方で求められる黒川紀章設計の中銀カプセルタワービルがアイコン的存在の「メタポリズム」思想とは?【建築の話】

時代やニーズに合わせて変化しない建築への疑問 家族の人数はライフステージによって増えたり、減ったりするものです。結婚直後は夫婦ふたりでも、子どもがうまれたり、両親と同居したり、親戚の集まる機会が増えれば、増築を考えます。 […]

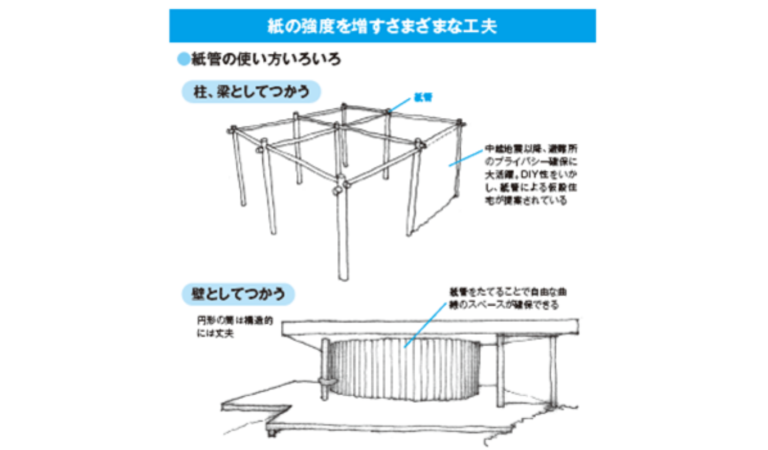

阪神淡路大震災以降も作られている坂茂が試みる「紙でできた家」のすごさとは?【建築の話】

強くて重いから弱くて軽い建築へ おとぎ話『三匹の子豚』は強くて重いレンガの家で狼に勝利するお話でしたが、まるで対極の材料で建物をつくる建築家がいます。坂茂がつかうのは、なんと紙。坂は「材料自体の強度とそれをつかった建築の […]

世界的建築家の巨匠/安藤忠雄が目指した「自然と人間の調和」の世界観とは!?【建築の話】

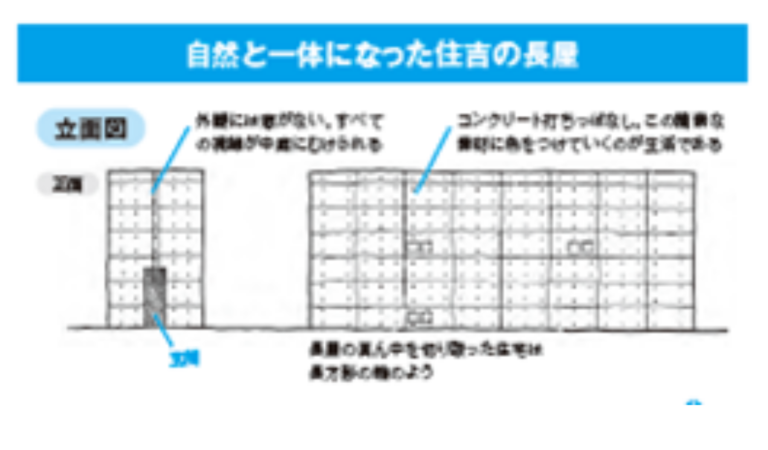

コンクリート打ち放しは自然を写す鏡 建築家・安藤忠雄といえば、コンクリート打ち放しの建築を連想する人が多いでしょう。実際、彼の初期の代表作である住吉の長屋は、三軒長屋の真ん中一軒を切り取り、屋根のない中庭とした、コンクリ […]

日本が誇る都心の狭い土地でも豊かに暮らせる建築を実現した東孝光の自邸「塔の家」【建築の話】

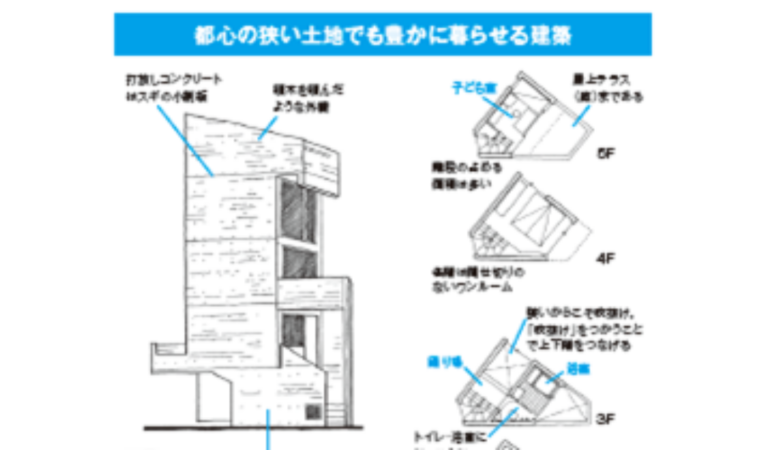

建築家・東孝光が都心から離れなかったワケ 地価の高い都会で大きな家を持つのは難しいものです。しかし狭い土地に建つ小さな家、いわゆる狭小住宅にも、素晴らしいものがたくさんあります。そのさきがけが、建築家・東孝光の自邸「塔の […]

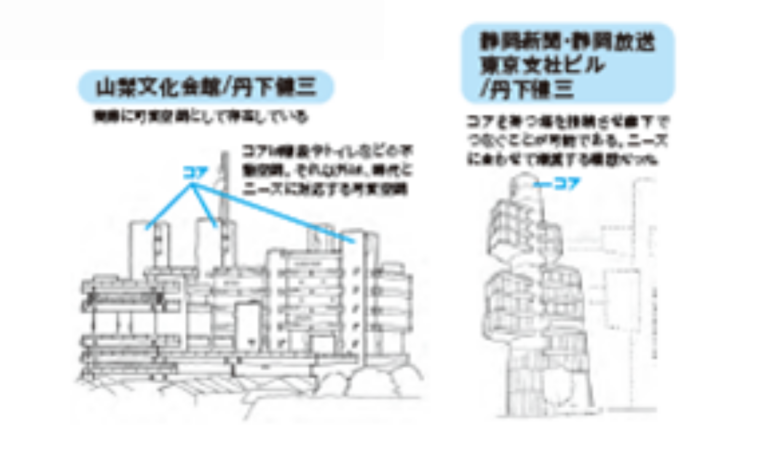

世界中が驚いた「国立代々木競技場」の丹下健三が伝統美を融合させた美しきモダニズム建築とは!?【建築の話】

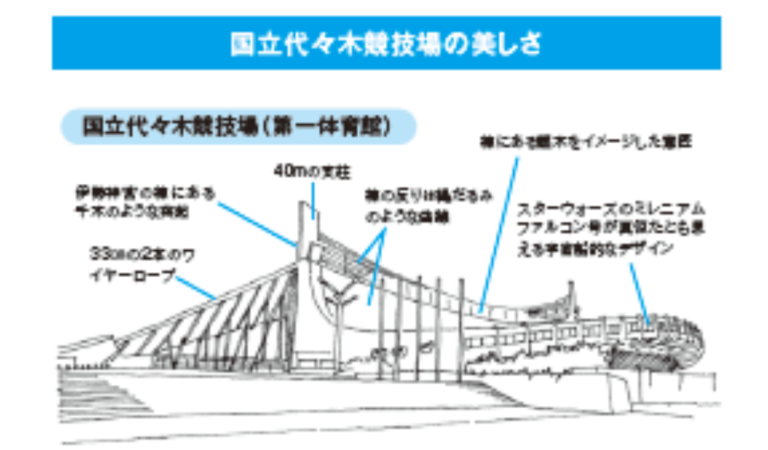

モダニズム建築に伝統美を融合させた丹下健三 国立代々木競技場や香川県庁舎を設計したことで知られる丹下健三は、戦後の日本建築を世界レベルに押し上げたモダニズム建築の巨匠です。1920年代にうまれたモダニズム建築は、伝統や無 […]

近代建築三大巨匠のル・コルヴィジェが設計した日本唯一の建築作品!上野の「国立西洋美術館」が世界に誇るスゴさとは?【建築の話】

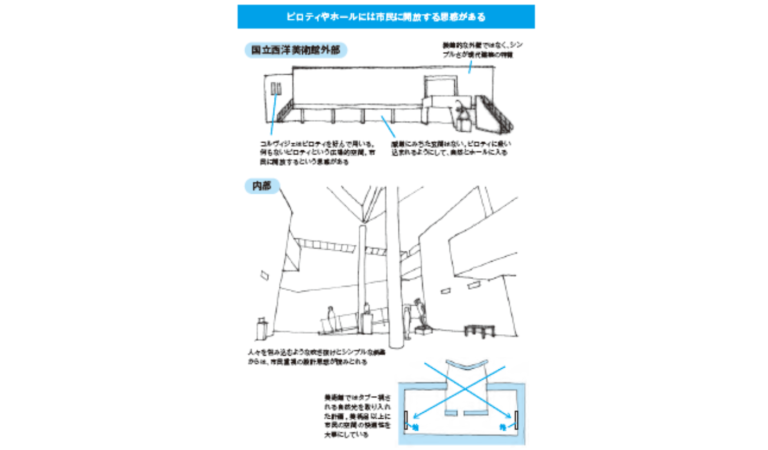

国立西洋美術館のピロティは市民のため? 上野の国立西洋美術館はル・コルヴィジェが設計した日本唯一の建築作品です。20世紀初頭までの美術館は、国家や王、貴族といった権力者が自らの権威を示す舞台でもありました。豪華な玄関、見 […]