神社

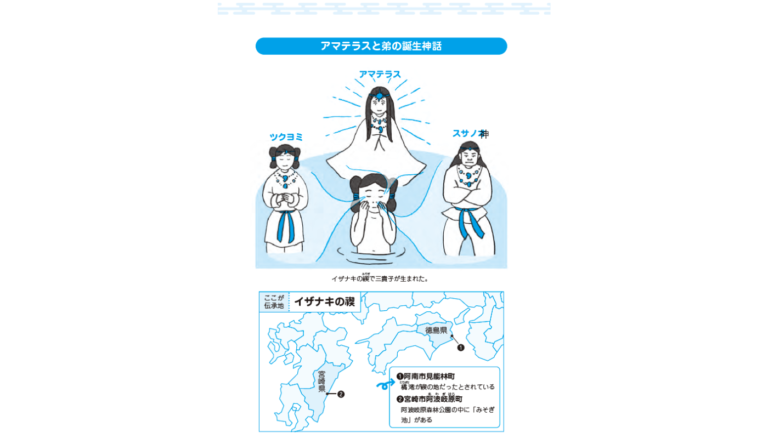

三貴子の誕生|アマテラス・ツクヨミ・スサノオの役割と『古事記』『日本書紀』の違い【図解 神道】

「もっとも貴い子」と呼ばれる神様とは?アマテラスと弟の誕生神話 アマテラス・ツクヨミ・スサノオのこと 日本の国土を生み終えたイザナキとイザナミは、続いて神を生むことにします。ここで『古事記』と『日本書紀』の違いが生じます […]

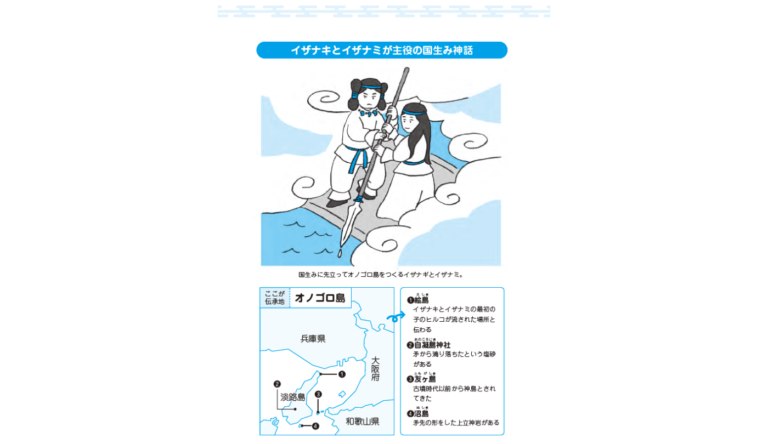

イザナキ・イザナミの国産み物語|日本列島誕生の順番と『古事記』が伝える秘話【図解 神道】

日本の国土は神様が生んだもの?イザナキとイザナミが主役の国生み神話とは イザナキ・イザナミが生んだ 『古事記』と『日本書紀』では、天地のはじめに出現した神様が違っているのですが、世界は混沌とした状態で、地上も沼のようだっ […]

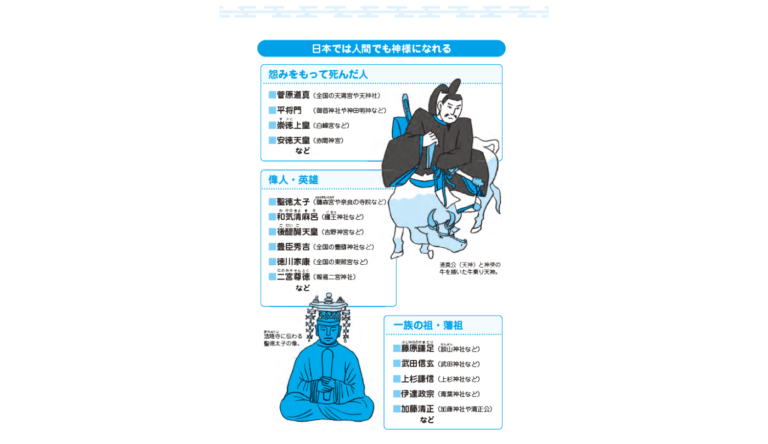

日本人はなぜ神様になったのか?神社に実在の人物を祀る『人神信仰』の歴史と由来【図解 神道】

神様になった日本人が意外と多くいる 「〇〇さんは神!」「神対応」といった表現が使われるようになって久しいのですが、これはあくまで比喩で、そう呼ばれた人が礼拝の対象になっているわけではありません。しかし、実際に神社に祀られ […]

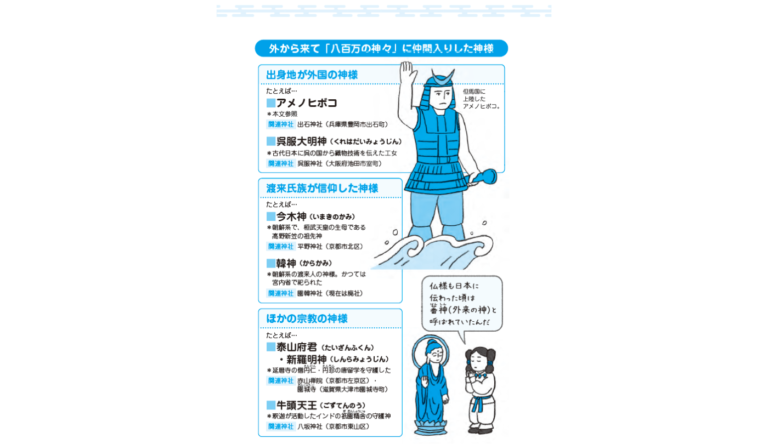

神道は日本固有じゃない?外来の神様を取り入れた歴史とアメノヒボコ降臨の謎【図解 神道】

外来の神様も神道に取り入れられている 神道は日本固有の宗教だから、崇拝されている神様も日本固有のもの、と思われているのではありませんか。概略では間違っていないのですが、「すべての神様が日本生まれ」というわけではありません […]

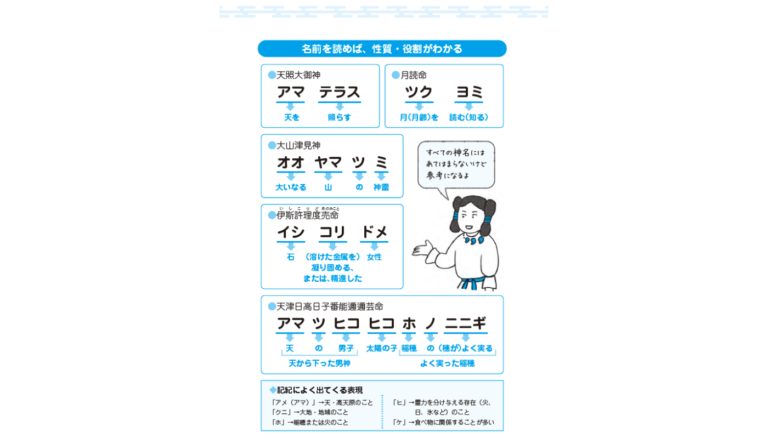

ニニギの正式名称の意味とは?長すぎる名前に隠された『神様の役割』と日本神話の謎【図解 神道】

名前を読めば、性質・役割がわかる アマテラスの命を受けて地上統治のため天降りした神様は、通常ニニギと呼ばれますが、実はこれは略称です。『古事記』によればアメニキシクニニキシアマツヒコヒコホノニニギ(天邇岐志国邇岐志天津日 […]

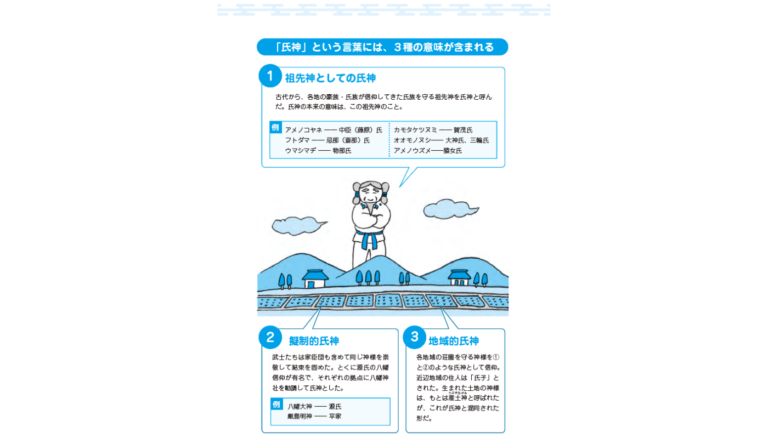

氏神の意味と由来とは?血縁から地縁へ変わった歴史と産土神との違いを詳しく解説【図解 神道】

氏神という言葉には、3種の意味が含まれる 多くの神社が氏子区域というものをもっています。この区域に住む人は、その神社(御祭神)にとって氏子であり、区域の住民はその神社(御祭神)を氏神として崇拝するのです。つまり、氏神と氏 […]

神社の正しい参拝方法で運気アップ!二拝二拍手一拝や参道のマナーを徹底解説【図解 神道】

正しい参拝方法で運気をアップ どこそこの神社をお参りすると運気が上がるといった文言を、雑誌やネット上の記事でよく目にします。しかし、せっかくのそのような神社をお参りしても、御祭神の不興を買うようなことをしてしまっては、正 […]

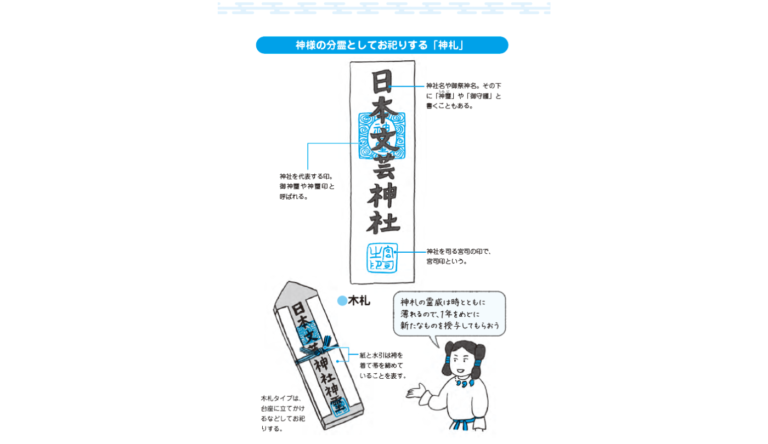

神社のお札の意味とは?ご祭神の『神霊』が宿る分身を大切に扱うための基礎知識【図解 神道】

ご祭神の神霊が宿っている 神社のお札を「字が書かれた紙切れ」と言う罰当たりはいないと思いますが、お札やお守りの意義がわかりやすいように、あえてこんな表現をしてみました。しかし、紙切れとは思わないものの、雑な扱いをしていま […]

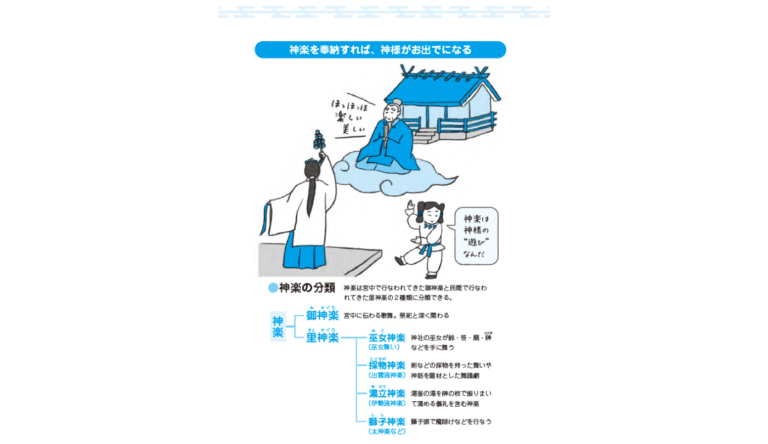

神楽の起源と意味をわかりやすく解説!天岩戸神話から続く『神様を楽しませる芸能』の正体【図解 神道】

神様を楽しませるための芸能 「神楽」と聞いて何を連想されるでしょうか。拝殿で巫女さんが鈴を手に舞う様子でしょうか。それとも神楽殿で演じられる八岐大蛇退治などの舞踊劇でしょうか。「古事記」「日本書紀」の神話によると、神楽の […]

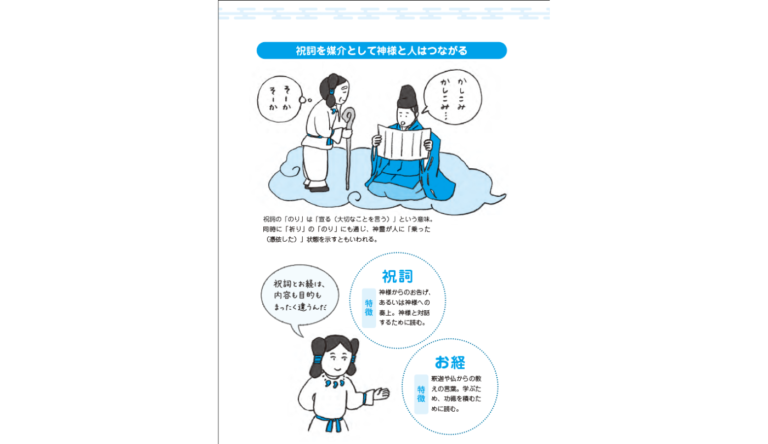

祝詞(のりと)とお経の違いとは?神社で唱えられる言葉の意味と目的を徹底解説【図解 神道】

祝詞は神様との対話 ちょっと前のことのなのですが、喫茶店で隣の席に座った女性グループの会話が気になったことがありました。神社を参拝してきたところらしいのですが、こんなことを言っていたのです。「神主さんがお経をあげているの […]

【神道の基礎】教義や聖典がない理由は?仏教・キリスト教との決定的な違いを解説【図解 神道】

教義はなくても体験で敬神を伝える 第1項でも述べたように、神道には開祖と呼ばれる存在がありません。したがって、開祖の教えを記した聖典はありません。「古事記」「日本書紀」が聖典に準じるものとして扱われることもありますが、こ […]

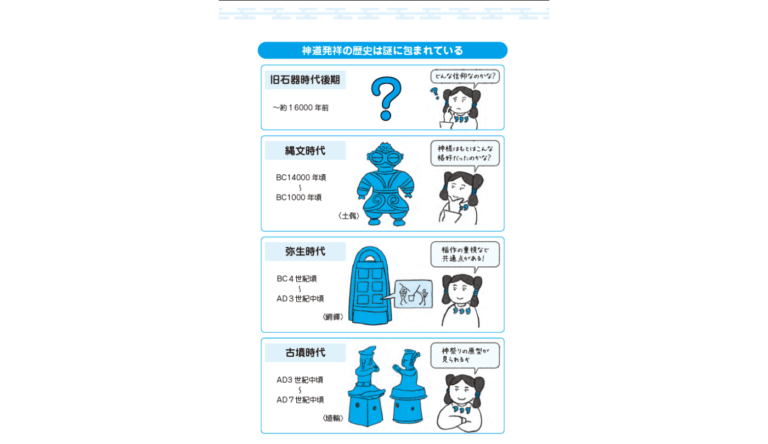

神道の起源はいつ?旧石器時代から弥生時代まで、日本人の信仰のルーツを辿る【図解 神道】

古代のことが謎だらけで、よくわかっていない 神道が古代から続く日本人の信仰であることは、誰もが認めることでしょう。しかし、古代といってもいろんな時代があります。日本人の信仰なのだから、日本人が日本列島に住むようになったと […]