イザナキとイザナミの国生み【眠れなくなるほど面白い 図解プレミアム 古事記の話】

イザナキとイザナミの国生み

天地創造と神々の誕生

【淤能碁呂嶋で夫婦の契りを交わす】

最後に生まれたイザナキノカミとイザナミノカミは、高天の原に住まう神々から、

「そなたたちの力で漂う大地を固め、形を整えよ 」

と命じられ、神々の命を果たすものとしてミコト(命)を名に負い、委任の印として玉で飾られた天の沼矛(ぬまぼこ)を授けられました*¹。

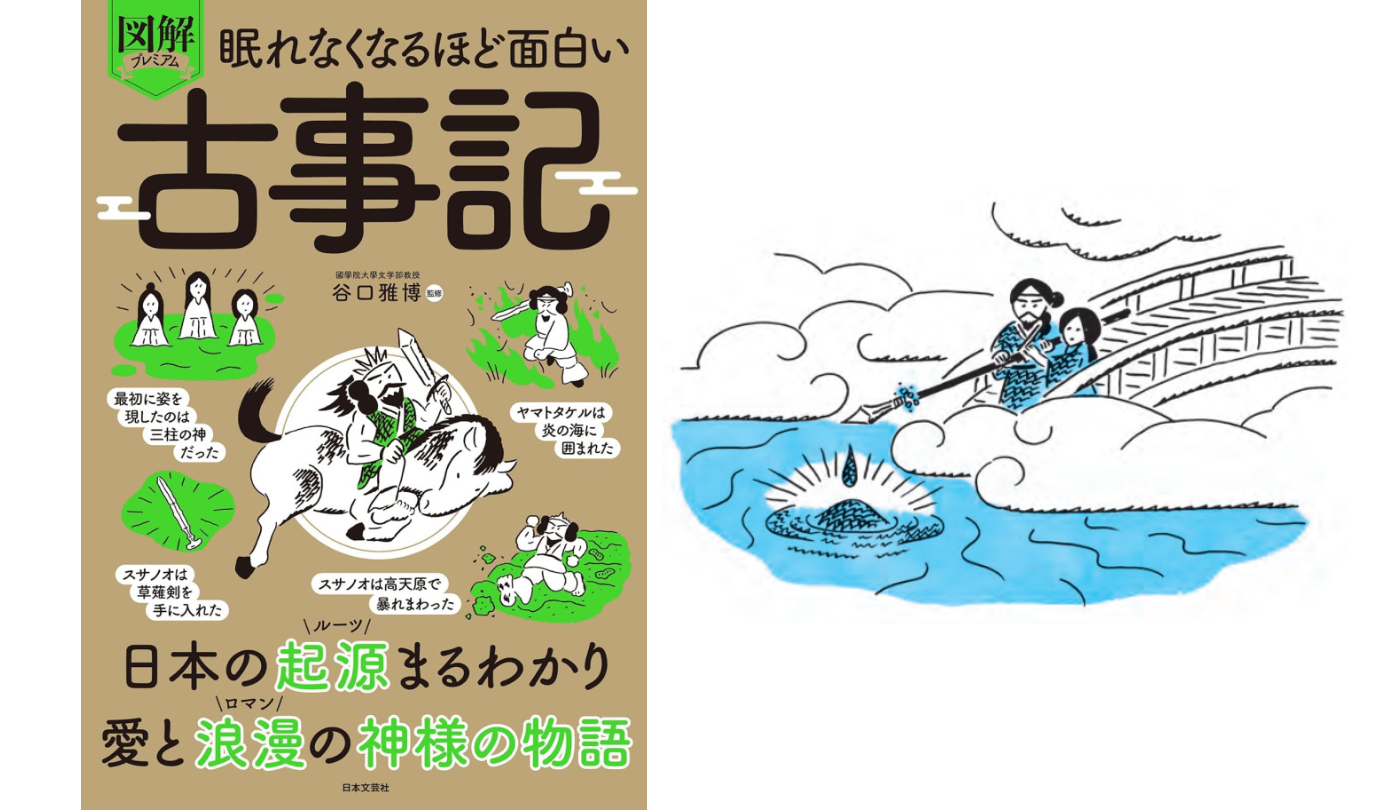

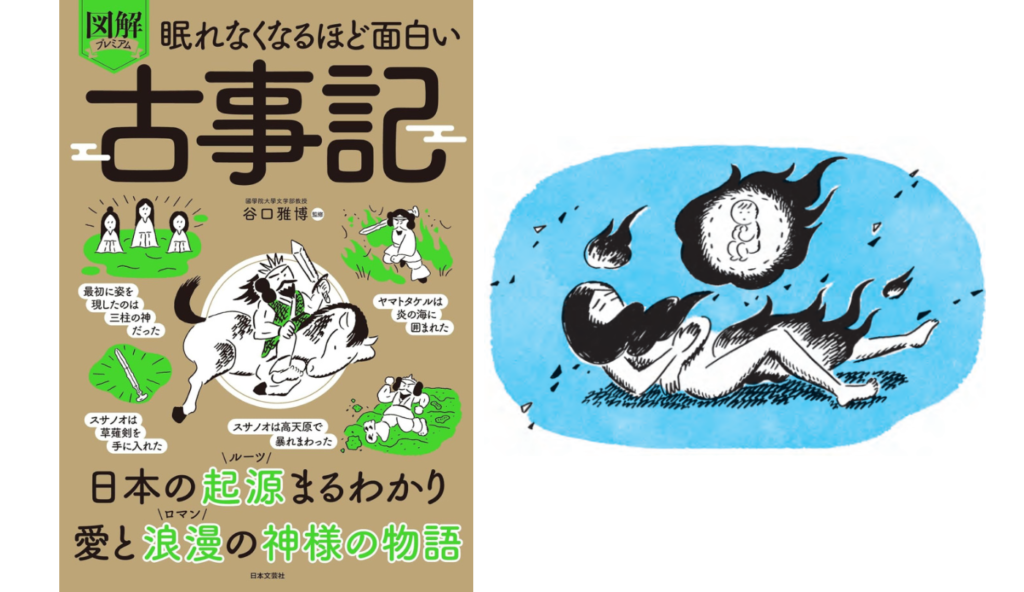

二柱の神は天界と下界をつなぐ天の浮き橋に立ち、神聖なる天の沼矛を海にさし降ろしました。

沼矛でコオロコオロとかき混ぜると、矛を引き上げたときに海水がしたたり落ち、塩が固まって積もり、島になりました。これを淤能碁呂嶋(おのごろしま)といいます。

二柱の神は淤能碁呂嶋に降り、神聖な天の御柱を立て、続けて八尋殿(やひろどの)という大きな神殿を建てました。

そこで、イザナキノミコト(伊耶那岐の命)はイザナミノミコト (伊耶那美の命)に、

「そなたの体はどうなっているのか」

と尋ねると、イザナミノミコトが、

「私の体はほぼできあがっていますが、一つだけ欠けているところがあります」

と答えます。そこでイザナキノミコトが、

「私の体もほぼできあがっているが、一つだけ余分なものがある。これでそなたの欠けているところをふさぎ、国土を生みだそうと思うが、どうだろう」

といいました。

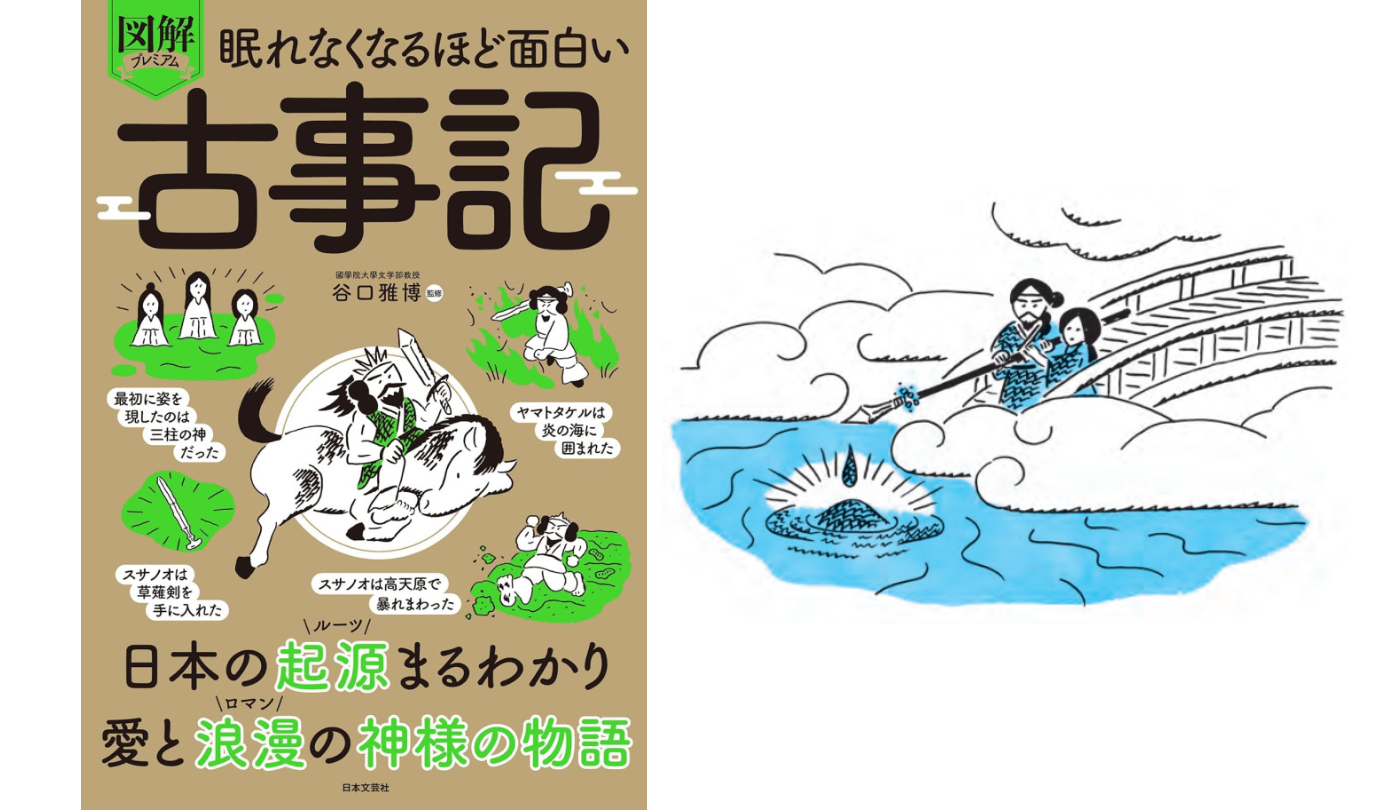

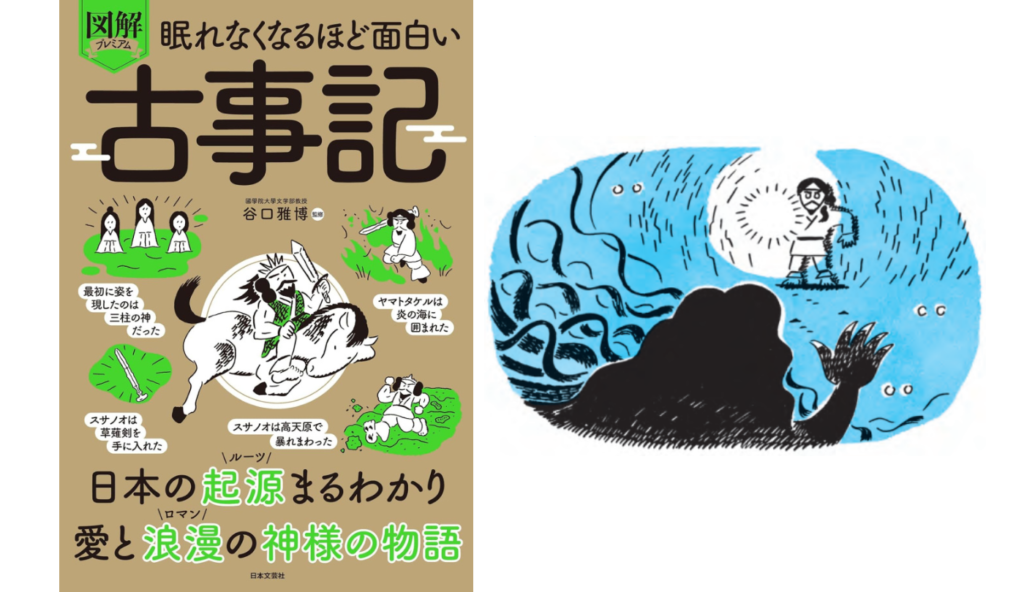

イザナミノミコトは右から、イザナキノミコトは左から、二柱の神は天の御柱(みはしら)を互いに逆方向に回り、出会ったところで夫婦の契(ちぎ)りを交わす約束をしました。

二柱の神が出会うとイザナミノミコトが口を開きました。

「ああ、なんて素敵な方なのでしょう」

ついで、イザナキノミコトがいいました。

「ああ、なんて可愛らしい乙女なのだろうか」

お互いを褒(ほ)め合ったのち、イザナキノミコトは「女が先に口を開くのはよくない」といい添えたものの、二柱の神は契りを交わしました。

しかし、はじめに生まれた水蛭子(ひるこ)は失敗であるとして、葦(あし)の船に乗せて流しました。

次に淡嶋(あわしま)を生みました。この御子(みこ)は泡のような不完全な島で、この子も二柱の神は自分たちの子とは認めませんでした。

国生みがうまくいかないので、二柱の神は、高天の原で指示を仰ぐことにしました。*²天つ神が占いをして仰せられました。

「女神が先に言葉を発したのがよくなかった。もう一度最初からやり直しなさい」

再び下界へ降りた二柱の神は、前と同じように天の御柱を回り、今度はイザナキノミコトが先に口を開きました。

「ああなんて可愛らしい乙女なのだろう」

ついで、イザナミノミコトがいいます。

「ああ、なんて素敵な方なのでしょう」

それから再び体を求め合うと、相次いで丈夫な御子が生まれました。

最初に生んだのは、淡道之穂之狭別(あわじのほのさわけ)の嶋(淡路島)、次に生んだのは伊予之二名(いよのふたな)の嶋(四国)です。続いて以下の順に、隠伎(おき)の三子(みつご)の嶋(隠岐島)、筑紫(つくし)の嶋(九州)、伊岐(いき)の嶋(壱岐島)、津(つ)嶋(対馬)、佐度(さど)の嶋(佐渡島)、大倭豊秋津(おおやまととよあきづ)嶋(本州)の六つ、合わせて八つの島を生みました。これらを総称して大八嶋(おおやしま)国といいます。

二柱の神はその後さらに吉備(きび)の児嶋(こじま)(古くは島だった岡山県の児島半島)をはじめ六つの島を生みました。

*¹ これ以降、イザナキノカミとイザナミノカミはイザナキノミコト、イザナミノミコトとなる

*² 高天の原に住む神々。

イザナキとイザナミは天つ神に相談した。

イザナキとイザナミは天の沼矛をさし降ろしてかき混ぜ、淤能碁呂嶋を生んだ。

天の御柱の周囲を互いに逆方向に回り、契りを交わすイザナキとイザナミ。

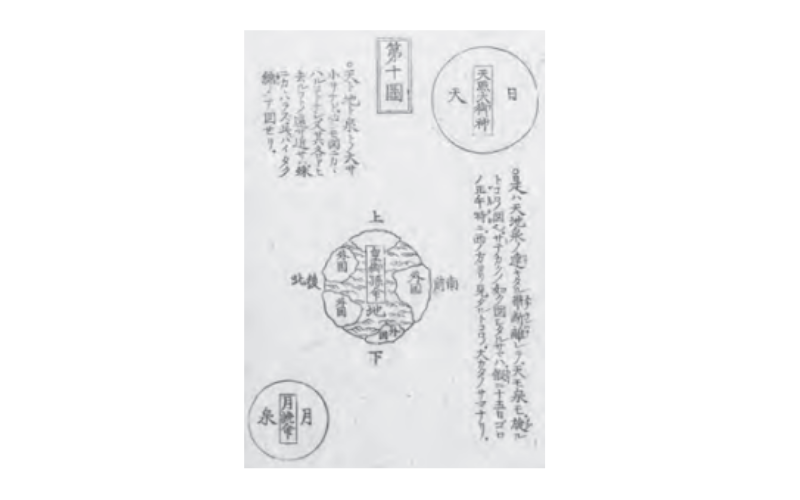

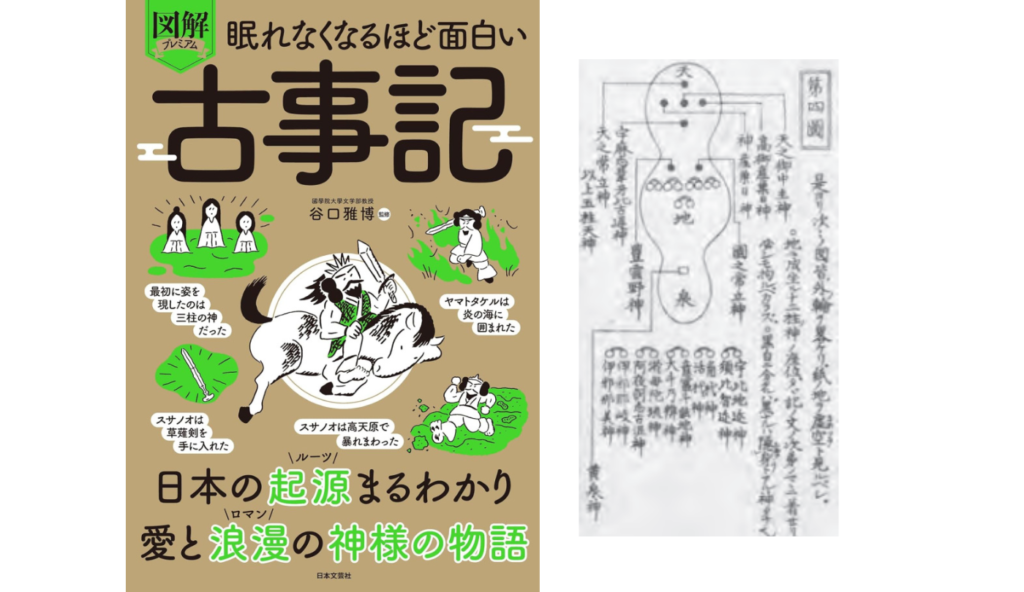

🔎古事記の世界観

本居宣長は『古事記』の神話は現実にある世界の根拠を示すものと考えていました。宣長の教えを受けた服部中庸は『三大考』において『古事記』神話の展開を十の図で示し、天地のはじまりから最終的には天(高天原=太陽)・地(葦原中国=地球)・泉(黄泉国(よもつくに)=月)という現実の天体が出来上がる過程として捉え、宣長に激賞されました。しかし他の弟子たちは宣長の没後、中庸の説は師匠の説とは異なることを主張し、所謂「三大考論争」が巻きおこります。

国生みで生まれた島々

〈1〉吉備(きび)の児嶋(こしま)(児島半島)

〈2〉小豆嶋(あづきしま) (小豆島)

〈3〉大嶋(おおしま)(屋代島か?)

〈4〉女嶋(ひめしま)(姫島)

〈5〉知訶(ちか)の嶋(しま)(五島列島)

〈6〉両児(ふたご)の嶋(しま)(男女群島の男島・女島)

=六島

〈1〉淡道之穂之狭別(あわじのほのさわけ)の嶋(しま)(淡路島)

〈2〉伊予之二名( いよのふたな)の嶋(しま)(四国)

〈3〉隠伎(おき)の三子(みつご)の嶋(しま)

〈4〉筑紫(つくし)の嶋(しま)(九州)

〈5〉伊岐(いき)の嶋(しま)(壱岐島)

〈6〉津嶋(つしま)(対馬)

〈7〉佐度(さど)の嶋(しま)(佐渡島)

〈8〉大倭豊秋津嶋(おおやまととよあきづしま)(本州)

=大八嶋国

※〈 〉内は生まれた順番

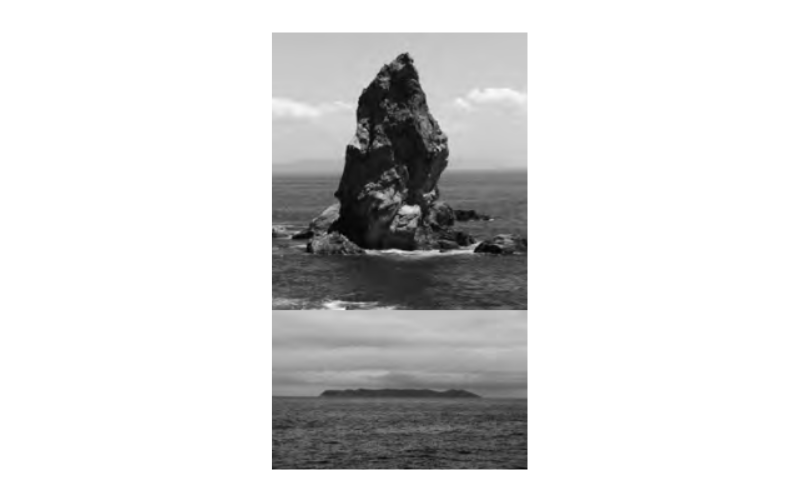

古事記伝承の地をめぐる淤能碁呂嶋

『古事記』ゆかりの神社や土地は、日本各地に残されています。兵庫県淡路島周辺には、淤能碁呂嶋ではないかといわれている場所がいくつかあります。

自凝島(おのころしま)神社(兵庫県南あわじ市)。淤能碁呂嶋伝承地の一つ。

沼島(兵庫県南あわじ市)。沼島は淤能碁呂嶋伝承地の一つ。上立神岩は天の御柱であるとされている。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解プレミアム 古事記の話』監修:谷口雅博

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解プレミアム 古事記の話』

監修:谷口雅博 日本文芸社刊

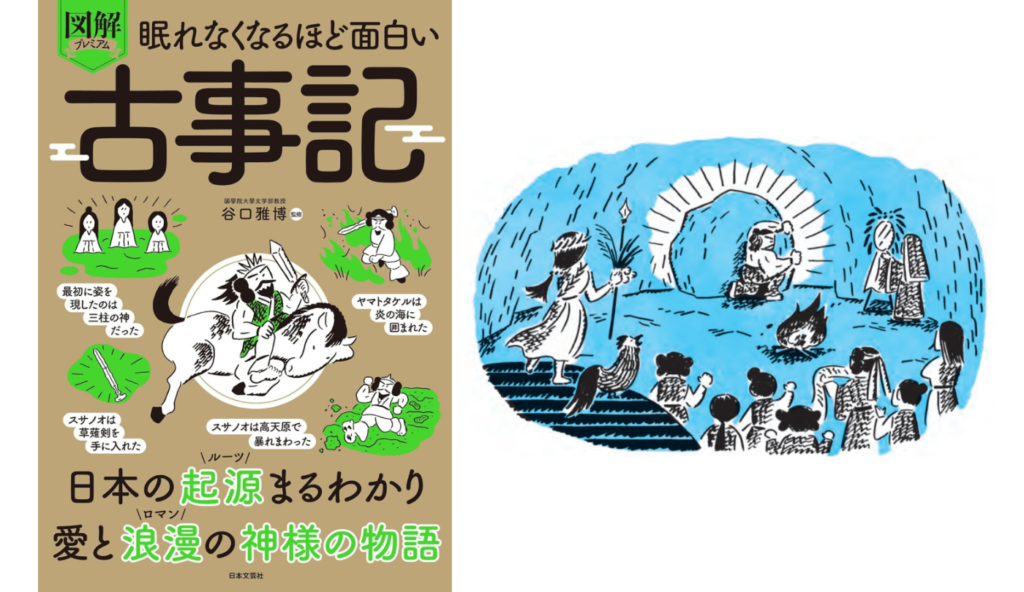

時代を超え読み継がれている日本最古の歴史書『古事記』。

「天野岩屋戸隠れ」「八岐の大蛇」「因幡の白兎」など誰もが聞いたことがある物語をはじめ、「国生み・神生み」「天孫降臨」「ヤマトタケルの遠征」など、壮大なスケールで繰り広げられる神々の物語は、たんなる日本の歴史にとどまらない、興味深く魅力的である。

本書は『古事記』の上中下巻から、神話・物語を厳選して収録し、豊富な図とイラストで名場面や人物像、歴史的背景を詳解する。『古事記』の面白さ、魅力を凝縮した一冊!

この記事のCategory

オススメ記事

こう読むと面白い! 上つ巻【眠れなくなるほど面白い 図解プレミアム 古事記の話】

古事記ってなに?【眠れなくなるほど面白い 図解プレミアム 古事記の話】

天地のはじまり【眠れなくなるほど面白い 図解プレミアム 古事記の話】

【神々の誕生】火の神を生んだイザナミに起こった悲劇とは?【眠れなくなるほど面白い 図解プレミアム 古事記の話】

【黄泉の国めぐり】人間の「生と死」の起源とされている出来事とは?【眠れなくなるほど面白い 図解プレミアム 古事記の話】

八百万の神々が協議しアマテラスを迎え出した方法とは?|天の石屋隠れ【眠れなくなるほど面白い 図解プレミアム 古事記の話】

スサノオは荒ぶる神から英雄に?|八岐の大蛇を退治【眠れなくなるほど面白い 図解プレミアム 古事記の話】