土間から畳敷きへ!日本流の寺院の建築法とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 仏教】

寺院にも生活感を取り入れるのが日本流

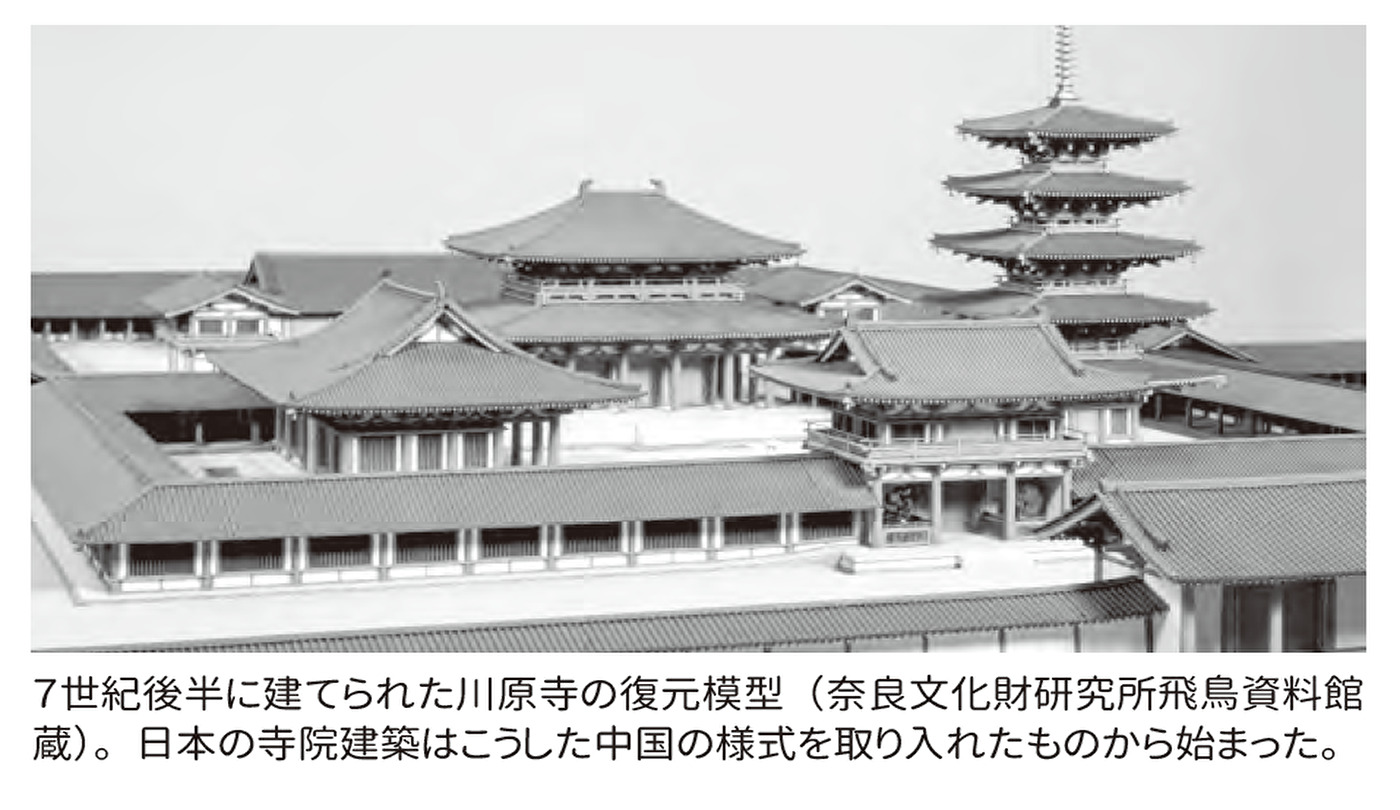

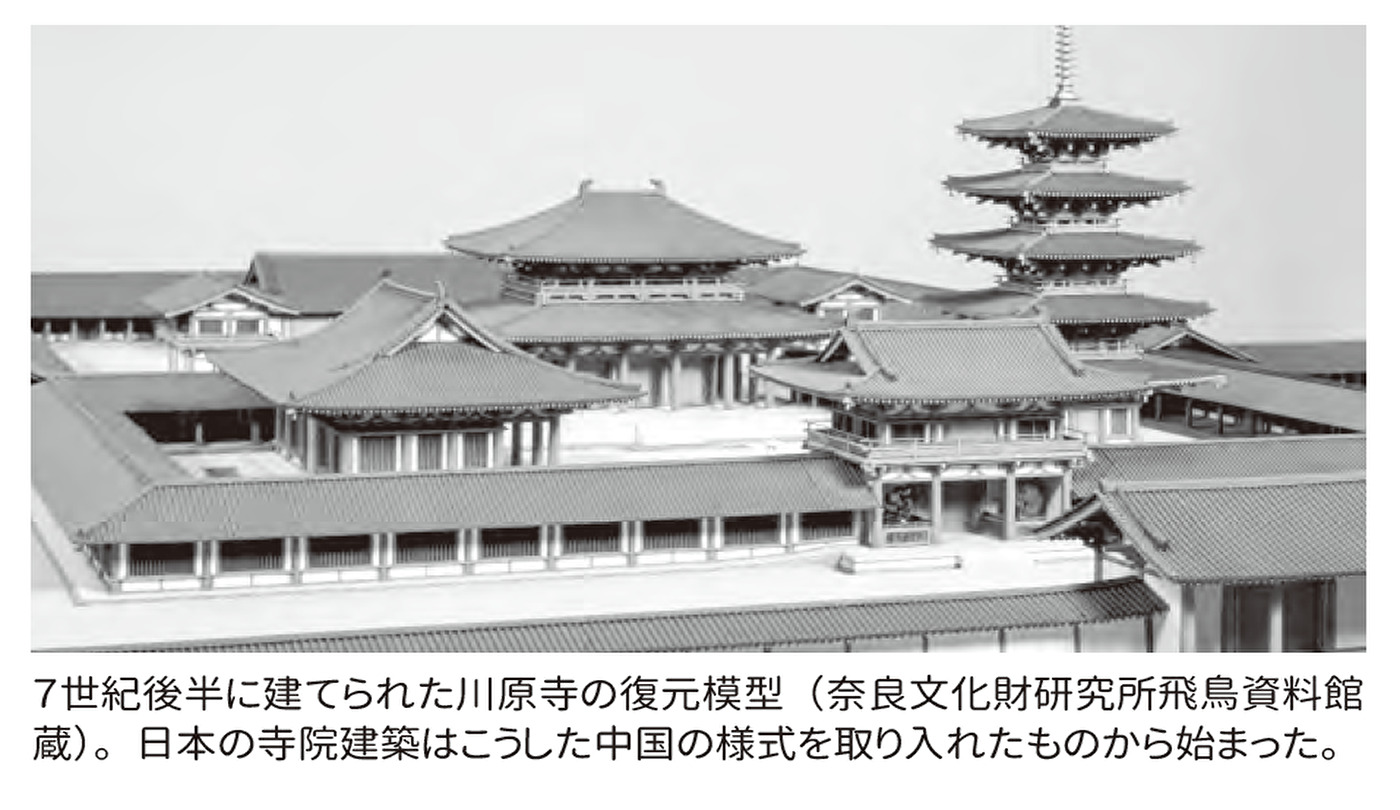

日本に仏教が伝えられた当初、寺院は中国の建築を範として建てられた。礎石の上に朱に塗られた柱が立ち、屋根には瓦が葺かれた。今ではごく当たり前の寺院風景だが、当時は宮殿でさえ掘っ立て柱に板葺きの屋根であったので、寺院建築は(とくに五重塔などは)超高層建築に見えたことだろう。

堂内はすべて土間で、金堂は仏のための空間とされ、参詣者が礼拝する場所などはなかった。こうした大陸的な寺院の景観は、平安時代になって変化をみせる。皇族や上流貴族出身の僧が寺院内に貴族的な生活を持ち込んだのだ。

彼らが住む子院には寝殿造を取り入れた殿舎が建てられた。当然それらの建物は土間ではなく床が張られていた。院政期になると上皇(法皇)らは自らの邸宅の敷地内に寺院を建立した。貴族たちも屋敷の内に仏堂を建てた。こうして寺院は生活空間に取り込まれていくことになった。

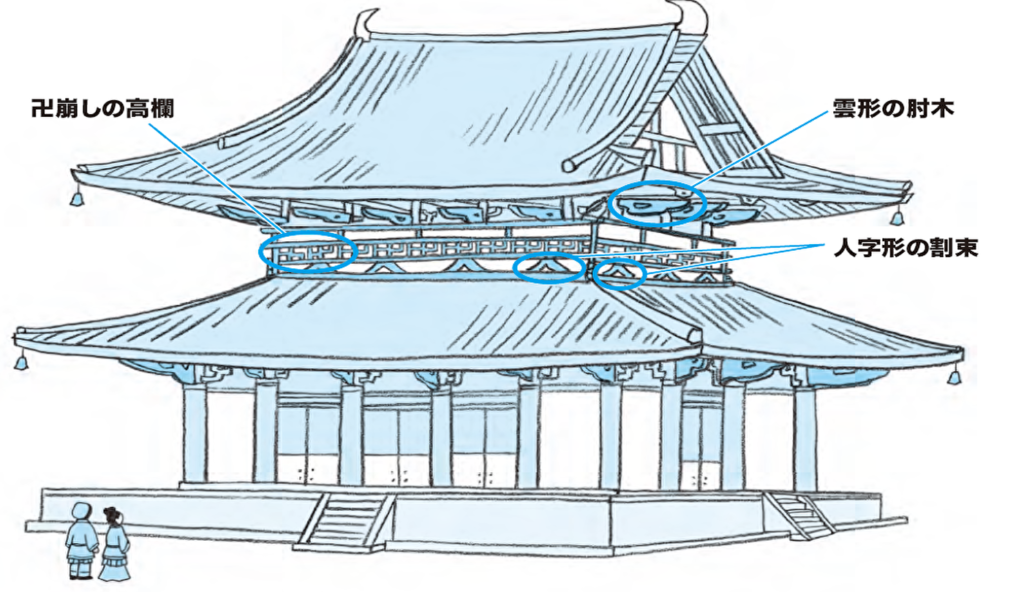

ところが、このような風潮への反発からか、鎌倉時代に入って次々と創建された禅宗寺院は、建築はもちろん寺内の規律、生活の仕方に至るまで中国式であった。来日した禅僧が住職になる例が多かったので、寺内の標準語が中国語というところも多かったであろう。

しかし、そうした禅宗寺院も塔頭から和風建築化していった。鎌倉時代には東大寺大仏殿の再建に伴って大仏様という巨大建築向けの技術も輸入された。大仏様そのものは日本には定着しなかったが、部分的な意匠としては広く取り入れられ、神社建築でも使われるようになった。

鎌倉新仏教の隆盛は寺院建築にも大きな影響を与えた。ただし、それが表面化してくるのは鎌倉時代ではなく、室町時代後半以降のことだ。庶民の中に広まることによって信仰圏を全国に広げていった鎌倉新仏教は、庶民の家が寺院や布教所として使われることも多かった。そうしたところは正式な寺院に発展した後も住宅の要素を残していた。全体が畳敷きとされた本堂はこうした寺院の中から成立してきたと思われる。こうして日本独特の寺院建築が確立したのである。

出典:『眠れなくなるほど面白い 図解 仏教』 監修:渋谷申博

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 仏教』

監修:渋谷申博

イラストや図解を交えた61項目。はじめての人でも仏教の知識や教え、日本の文化がよくわかるエンターテインメント雑学本です。大人の学び直しにおススメ! 「お寺はもともと雨宿りする場所だった」「仏教教団が大きくなったのは、釈迦がシティボーイだったから」「お坊さんの袈裟は、もとはゴミ捨て場の布だった」など、驚きのエピソードや初耳学が満載。仏教って、こんなに楽しい!

この記事のCategory

オススメ記事

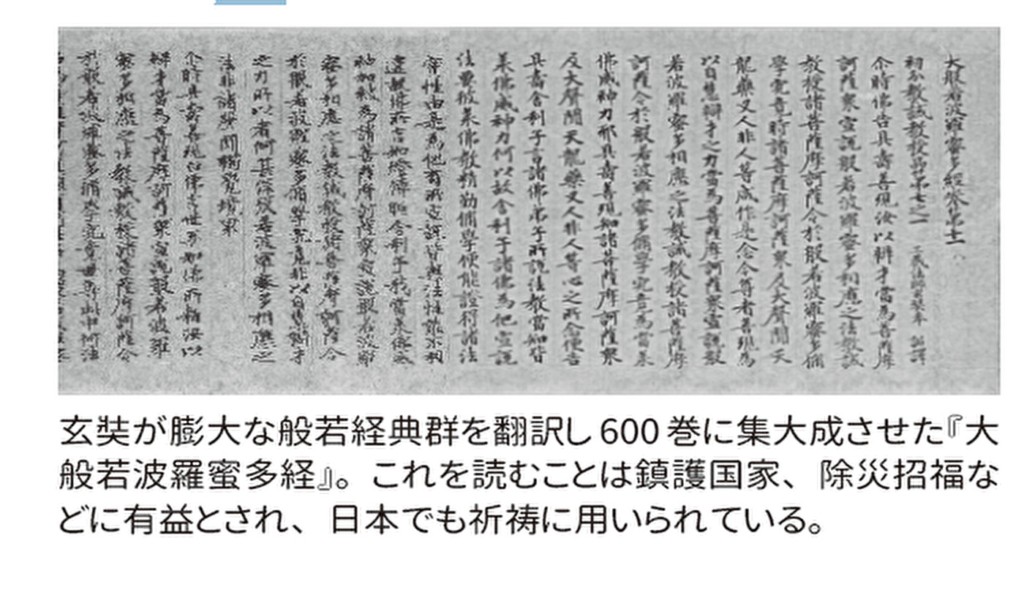

「西遊記」に登場する三蔵法師は架空の人物ではない!三蔵法師の仕事とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 仏教】

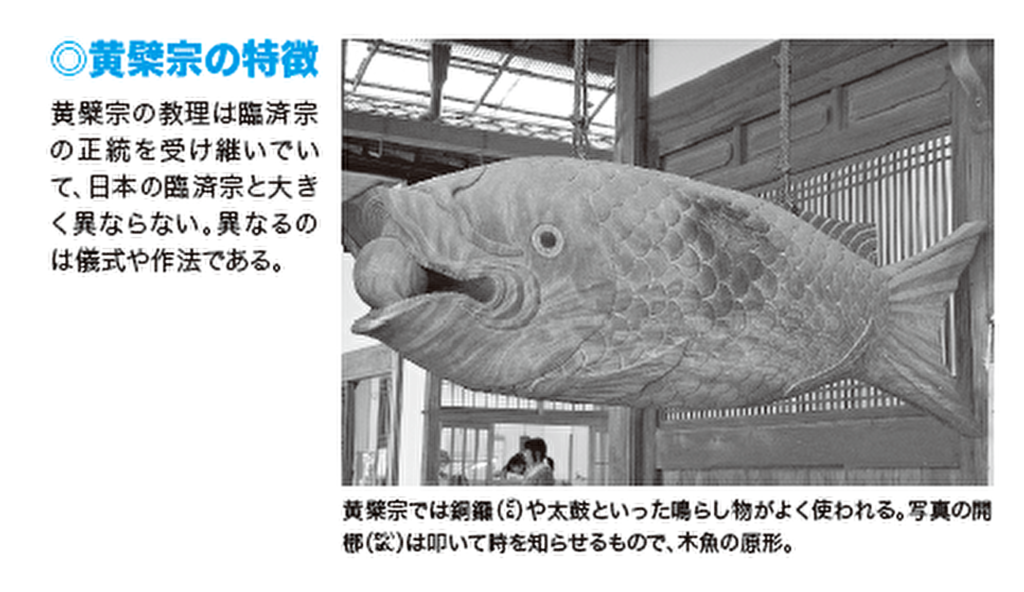

【仏教の謎】どうして、お経を読むときに木魚を叩くの?【眠れなくなるほど面白い 図解 仏教】

和尚は関西圏では「おっさん」と呼ばれている!?宗派によって異なる呼び方とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 仏教】

密教はなぜ誕生した?インド仏教が『呪術』を取り入れヒンドゥー教に対抗した驚きの背景【眠れなくなるほど面白い 図解 仏教】

実は一休さんは自ら命を絶とうとしていた?一休さんの本当の生い立ちとは?【眠れなくなるほど面白い 図解 仏教】

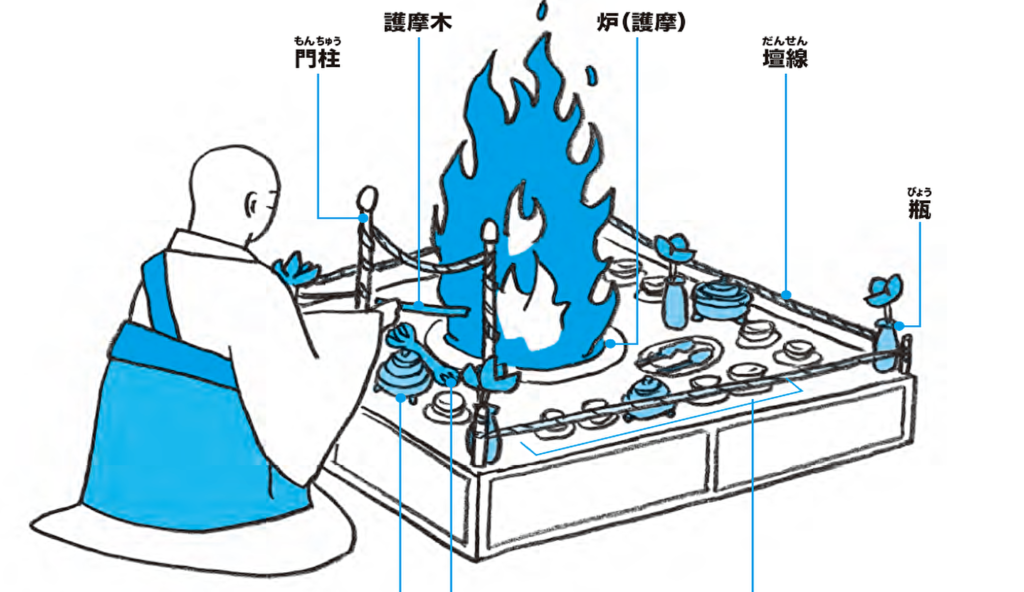

どうして護摩行はキャンプファイヤーのように火を燃やすの?【眠れなくなるほど面白い 図解 仏教】

世界最古の木造建築「法隆寺」は本当に最古?その理由とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 仏教】

求人情報

ライバー事務所/ライブ配信者のサポート事務/ライバー活動の裏方スタッフ/未経験OK

株式会社エムジー 福岡

勤務地:福岡県 福岡市雇用形態:正社員給与:月給21万2,000円~60万円スポンサー:求人ボックス

イルカと泳ぐツアーガイド/東京で離島暮らし/寮費×食費無料=給料まるごと貯金OK

お宿山じゅう/幸晋丸

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート / 新卒・インターン給与:月給13万5,000円~18万5,000円スポンサー:求人ボックス

枚方市エリア 宅配ドライバー募集

合同会社運びや

勤務地:大阪府雇用形態:業務委託給与:月給45万円~95万円スポンサー:求人ボックス

オンラインカウンセラー

イーリスナイン

勤務地:東京都雇用形態:業務委託給与:時給1,800円~5,940円スポンサー:求人ボックス

完全在宅オンライン塾の営業職/未経験も歓迎!塾長に昇格の選択肢も

HUSTAR株式会社

勤務地:東京都雇用形態:業務委託給与:月給35万円~50万円スポンサー:求人ボックス

訪問看護師/保健師/常勤/年収450万円~/年間休日120日/見学のみOK

株式会社かすがい

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給30万円~スポンサー:求人ボックス