貨物列車が日本であまり主流でない理由とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

高度経済成長期を境に輸送量が急減

鉄道輸送の利点は大きくて重たい荷物を運べることにあります。貨物列車で輸送されるものは、工業製品や石油類だけでなく、食品や宅配便など、私たちの生活に身近なものも含まれています。

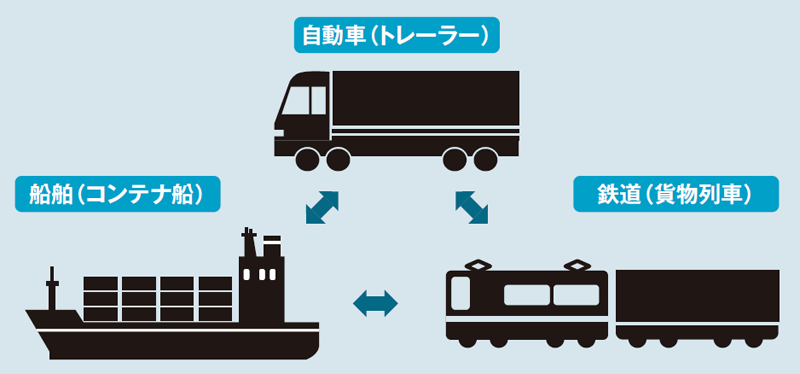

鉄道貨物の起点となるのは、全国に約150箇所ある貨物駅です。ここにコンテナに入れた荷物が集められ、列車で各地へ運ばれていきます。コンテナは荷物を格納する箱のようなもの。鉄道コンテナや航空コンテナなど、高さ・幅・総重量の異なる複数の規格があります。また、入れた荷物を出し入れすることなく船舶・鉄道・自動車といった異なる輸送手段をリレー可能なインターモーダルコンテナ(複合一貫コンテナ)もあります。

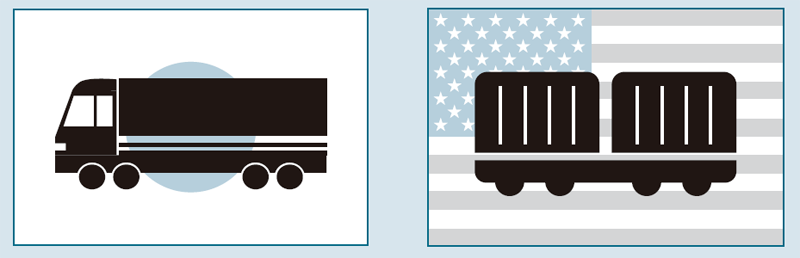

日本における貨物輸送は、トラックを使った道路輸送が中心です。国土の広いアメリカなどの国々では長距離の貨物列車が主流となっていますが、日本はそれとは正反対。その理由は、高度経済成長期に道路網が整備され、機動性に優れるトラック輸送が選ばれるようになったためです。とはいえ、今後日本の貨物輸送運送が完全にトラック輸送に置き換わることもないでしょう。トラックドライバーの不足が叫ばれるなかで、鉄道貨物輸送は見直される時代になっているのです。

日本では鉄道より自動車がメイン

アメリカやカナダといった広大な国土を持つ国では、長距離列車を用いた鉄道貨物が主流となっています。一方、高度経済成長期に道路網が整備された日本では、トラックが主な輸送手段となりました。

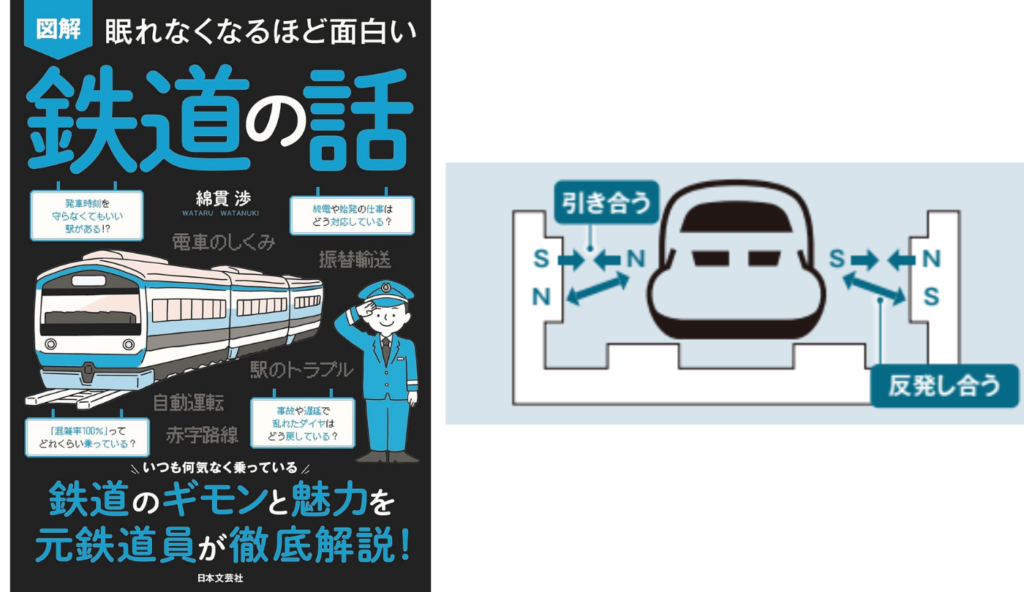

インターモーダルコンテナとは

輸送手段には船舶・鉄道・自動車・航空といった種類があります。国際的な統一規格を持つインターモーダルコンテナを用いることで、異種の輸送手段を組み合わせながら、中身を取り出すことなく迅速に最終目的地まで荷物を届けることができます。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話』著:綿貫 渉

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話』

著:綿貫 渉

交通系YouTuber綿貫渉×『眠れなくなるほど面白い』シリーズ

累計300万部突破の大人気シリーズ最新作に「鉄道の話」が誕生!

通勤・通学、旅行・おでかけ…私たちは普段何気なく電車や駅を利用していますが、なぜ安全に時間通りに運行できるのか、遅延や事故・トラブルの際はどう対処しているのか、意外と知らないことも多い鉄道の話。

本書では、今さら聞けない基本的なしくみから、知るほど面白い鉄道の歴史まで、図解やイラスト付きでわかりやすく解説します。

さらに「電車が止まってしまったけど運転再開までどのくらいかかるのか……」「SNS動画で駅構内や車内のトラブルを見るけど、もし自分が居合わせたら…」このような日常で起こるかもしれないちょっとしたギモンや不安に関連した役立つ知識も紹介し、読んで面白いだけではない、日常に関わる内容となっています。

今まで知らなかった鉄道の世界を覗くことで、元々鉄道が好きな方はもちろん、そうでなかった方も、鉄道や交通に興味を持つきっかけとなる一冊です!

この記事のCategory

オススメ記事

なぜ鉄道がつくられるようになったのか【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

事故や遅延で乱れたダイヤはどう戻している?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

ハンドルのない電車がカーブできる秘密は車輪の形にあり?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

リニアモーターカーってどうやって走るの?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

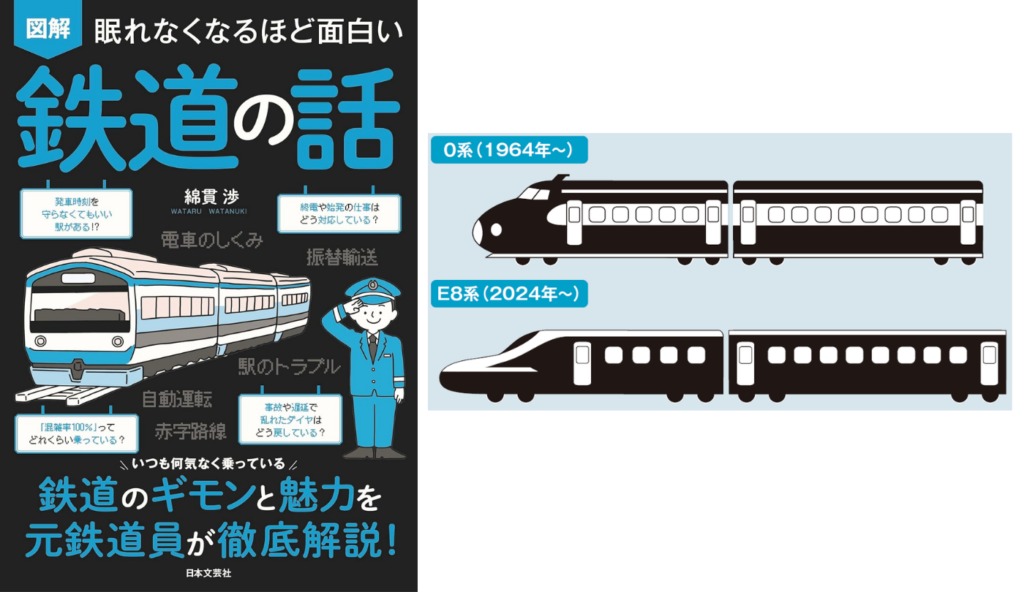

新幹線の導入にはどんな背景があった?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

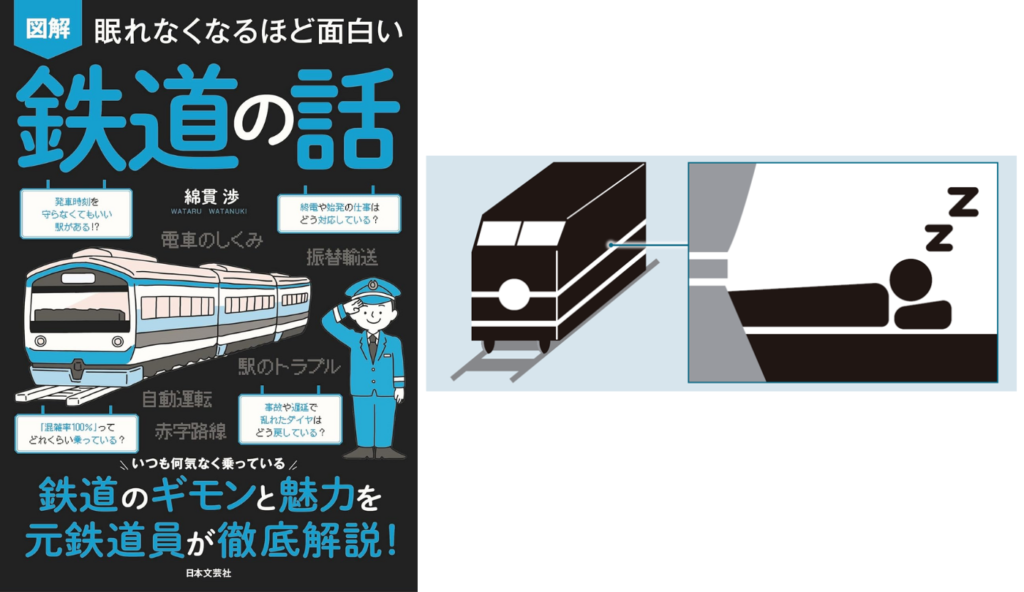

寝台列車はなぜなくなっていった?今も乗れる?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

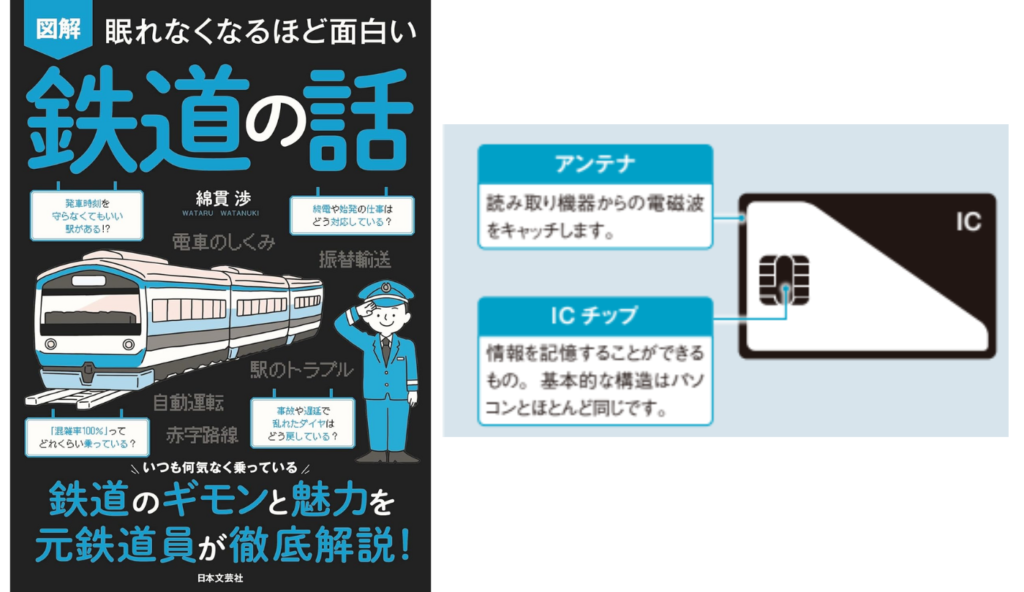

日本の技術が詰まった交通系ICカードのしくみ【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

日本の電車史は路面電車からはじまった【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

求人情報

解体工事作業員・営業職

株式会社S.Grow company

勤務地:大阪府雇用形態:正社員 / アルバイト・パート給与:日給1万3,000円~スポンサー:求人ボックス

正/准/看護師

秋田医院

勤務地:大阪府雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,800円~スポンサー:求人ボックス

役員専属運転手/国産車

大阪ハイプロテイン協業組合

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給33万円~スポンサー:求人ボックス

オフィスビル清掃スタッフ

株式会社シグマテック

勤務地:東京都雇用形態:派遣社員給与:時給1,300円~スポンサー:求人ボックス

OAレンタル機器を扱う会社の総務スタッフ/土日休み!残業ほぼ無!有休も取りやすく働きやすい環境です

株式会社ケーツー販売

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給20万円~スポンサー:求人ボックス

マネジメント業務/ライバーサポート

株式会社リスティングサービス

勤務地:東京都雇用形態:正社員 / アルバイト・パート / 契約社員給与:月給28万円~スポンサー:求人ボックス