生まれたときは無毒!なのにフグが“最強の毒”を持つワケ【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

実は生まれたときは無毒

ぷっくりと風船のように膨れる姿が愛らしく、水族館でもおなじみの「フグ」。フグの毒は人間を死なせるほど強力なので、資格を持った料理人だけが調理できる魚として有名です。江戸時代には、その危険度からフグ=鉄砲と呼ばれていました。鉄砲の刺身「てっさ」や鉄砲のちり鍋で「てっちり」と、料理の名前にもつながっているのです。

フグの毒をはじめて解析したのは日本人だといわれています。一般的に肝臓、卵巣、皮の毒が強いとされていますが、フグの種類によって食用可能な部位が異なります。ちなみにフグの毒はテトロドトキシンと呼ばれ、人が摂取した場合、呼吸困難を引き起こします。致死量は1~2mg と極めて微量で、青酸カリの約1000倍の強さ。自然界では最強の毒といわれているのです。

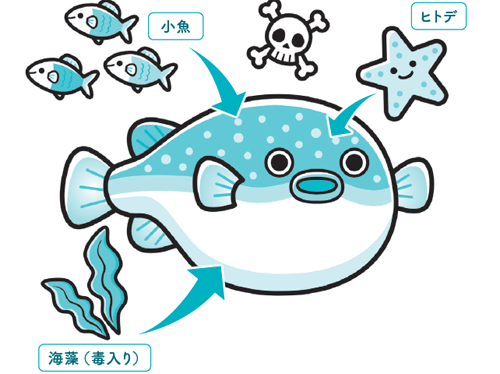

そんなフグですが、実は生まれたときは無毒。フグは海中にいる毒入りの生き物を食べ、毒を取り出し、蓄えるという性質を持っているのです。この性質を逆に利用することで、エサをコントロールして毒のない養殖フグをつくることができます。しかし、毒のないフグは精神的に不安定になるという研究結果も出ていることから、毒はフグにとって、心と体を守るとても大切なものなのでしょう。

エサから毒を採取して最強になる

エサに含まれる弱い毒を体内に溜めて、徐々に濃くすることで強くなる。この食物連鎖のしくみを「生物濃縮」と呼ぶ。

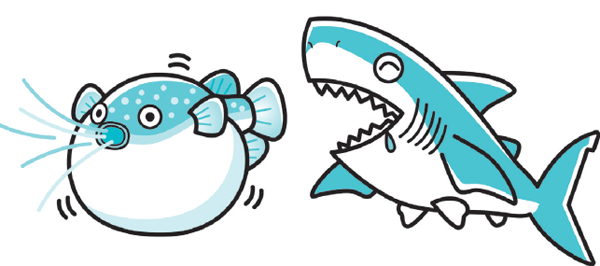

フグはなぜ膨らむ?

体内にある「膨張のう」という袋のような一部に水を一気に飲み込んで膨らむ。

ぷっくりとフグが膨らむのは、敵を驚かすため、または体を大きくして大きな敵に飲み込まれないようにするためといわれている。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話』監修:さかなのおにいさん かわちゃん

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話』

監修:さかなのおにいさん かわちゃん

食べること、飼うこと、水族館などでの鑑賞など、日本人にとって身近な生物の“魚類”。

魚類は生き物にしては珍しく、大きさや形、色、生息地域もさまざまなので、個体ごとの身体的特徴も大きく変化します。

また、食用としての魚と観賞用としての魚、漁業などのビジネスとしての魚では注目するポイントが異なるため、色んな角度から見ることができる面白い生物です。

「最古の魚は5億年前! 魚類の誕生と進化」「魚は何を食べる?」

「カニみそは脳みそではなく、肝臓や膵臓にあたる部位」

「シーラカンスが絶滅しなかったのは、味が激マズだったから!?」

「クジラ界にも「ヒット曲」があり、世界中の海で流行る」などなど

そんな魚のあらゆる疑問や意外な生態、誰かに教えたくなる雑学が詰まった子どもから大人まで幅広く楽しめる一冊です。

この記事のCategory

求人情報

商業施設等の制御機器メンテナンス

新日本計装株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給24万円~38万6,000円スポンサー:求人ボックス

介護福祉士/夜勤回数選択OKの介護職員

介護老人保健施設 おとしよりすこやかセンター南部館

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給30万9,000円~32万7,000円スポンサー:求人ボックス

未経験からプロへ!広告運用コンサルタント/Webマーケティング・SNS広告

株式会社ディスカバリー

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:年収300万円~420万円スポンサー:求人ボックス

設備管理スタッフ

株式会社全日警ビルサービス

勤務地:東京都雇用形態:契約社員給与:月給23万円~28万円スポンサー:求人ボックス

介護職員

社会福祉法人七日会 特別養護老人ホーム せたがや給田乃杜

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給24万9,000円~29万1,000円スポンサー:求人ボックス

介護関連施設の看護師/准看護師/夜勤なし/残業ほぼなし

特別養護老人ホームヴァンサンク東住吉

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給26万2,000円~28万5,000円スポンサー:求人ボックス