アイヌ以外にも北海道に住んでいた『謎の海洋民族』とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

12世紀頃に消えたオホーツク文化

北海道の先住民族というと、アイヌ民族を思い浮かべる人が多いと思います。しかし、昔の北海道には、アイヌとは異なるルーツや文化を持つ人々も暮らしていました。

約3万年前の後期旧石器時代、北海道はまだユーラシア大陸とつながっていました。その頃、シベリアからマンモスやオオツノジカを追ってやってきた人々が、北海道に最初に住んだと考えられています。その後、約1万2000年前に氷河期が終わり気候が暖かくなると、本州からも人々がやってきて、津軽海峡を挟んで北海道と東北北部に縄文文化が広がりました。この縄文人が、アイヌ民族の祖先と考えられています。

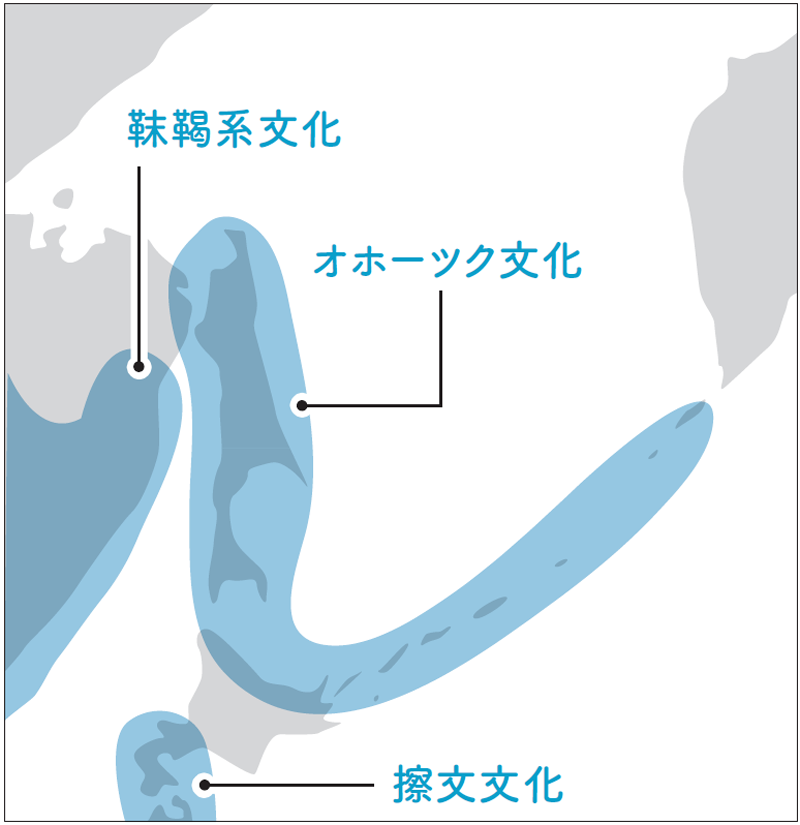

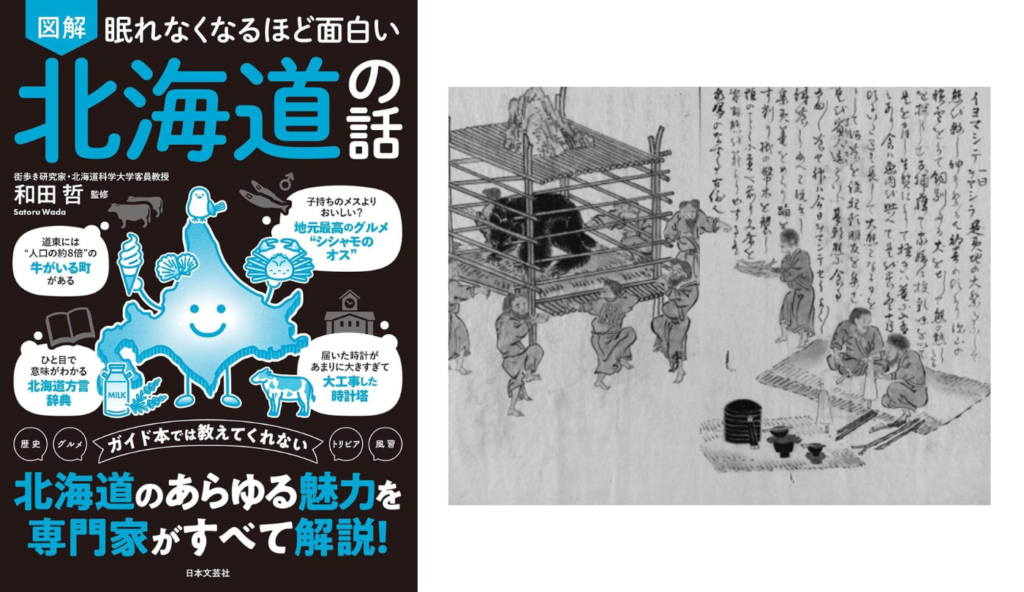

時代が進み、5世紀頃(本州が古墳時代だった頃)、サハリン南部や北海道の北部・東部、南千島のオホーツク海沿岸に、オホーツク文化が生まれました。この文化を作ったのは、サハリンから来た海の民で、狩猟や漁業を主に暮らしていました。彼らは「謎の海洋民族」とも呼ばれ、詳しいことはまだよくわかっていません。現在、ロシアの少数民族であるニブフの祖先だったという説が有力です。

ただ、10~12世紀頃になると、オホーツク文化は、北海道や東北北部に広がった擦文文化(アイヌ民族の祖先が作ったとされる文化)に吸収されるようにして、だんだん姿を消していきました。

謎の海洋民族「オホーツク人」とは?

アイヌに引き継がれたとされる信仰

オホーツク人は、5世紀頃にサハリン(樺太)から北海道のオホーツク海沿岸にやってきたと考えられています。海洋漁労の民族で、犬や豚の飼育をしていたほか、大陸の靺鞨(まっかつ)(6世紀後半~8世紀にかけて中国東北地方に居住していたツングース系民族)とも交流がありました。また、熊を神聖視するなど動物祭祀の文化があり、この信仰はアイヌ文化に影響を与えたと言われています。

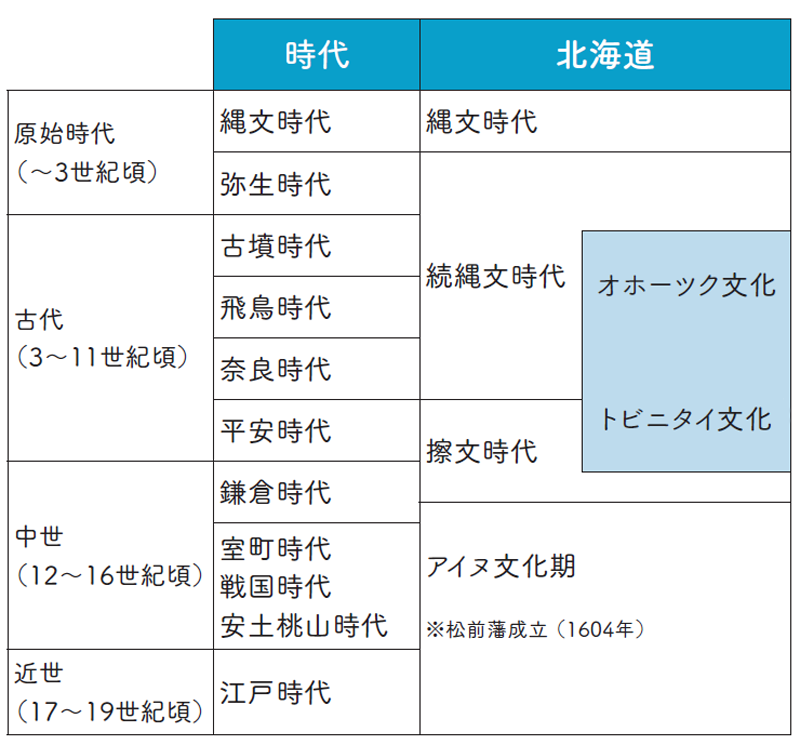

北海道の略年表

トビニタイ文化

9~13世紀頃にかけてオホーツク海沿岸に広まった、オホーツク文化と擦文文化が融合して生まれた文化。13世紀初め頃に、擦文文化に混ざっていき消えてしまったと考えられている。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話』監修:和田 哲

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話』

監修:和田 哲

★累計300万部突破!『眠れなくなるほど面白い図解シリーズ』初の“地域探求ジャンル”!ガイドブックでは教えてくれない北海道の面白い知識の数々を専門家が徹底解説!★

広大な土地と、エリアごとに様々な魅力を感じることのできる北の大地“北海道”。

お祭り、グルメ、多様な観光スポットなど、その魅力から国内、国外問わず多くの人が観光に訪れます。

しかし、おいしいお店や観光スポットの情報は知っていても、意外と北海道という土地の本当の面白さを知らない人も多いのではないでしょうか。

そこで本書では、長年北海道を街歩きして研究してきた著者が、北海道の面白すぎる歴史や食の知識、地名や風習のトリビアなどを余すことなく徹底解説!

『北海道の開拓がスピーディーにできたのは屈強な囚人たちがいたから』

『北海道の隠れた激うまグルメ“シシャモのオス”』

『北海道の盆踊りは“大人の事情”で二部制』

など、すぐにでも誰かに話したくなるような内容が満載です。

北海道に住んでいる方も、そうでない方も、もっともっと北海道の魅力を知ることができる一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

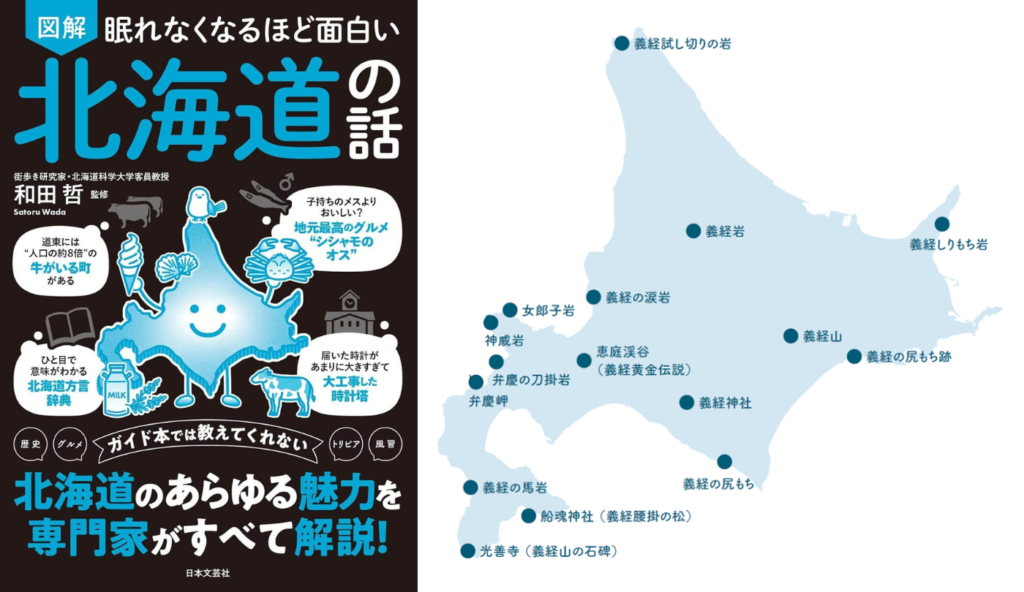

義経を追いかけた女性の恨みが岩になった!?【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

北海道に潜んだ“隠れキリシタン”の真実、殉教と布教の歴史とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

札幌は京都を模して作られた? 札幌が北海道の中心地となった理由とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

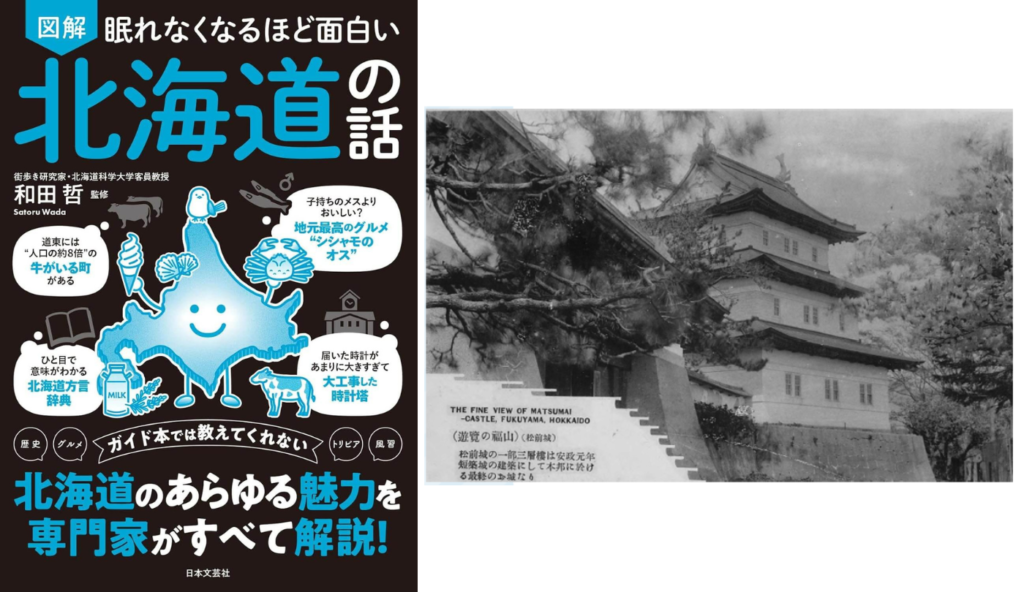

現存する最後の純日本式城郭“松前城”、数時間で陥落した悲しい歴史とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

函館で行われた日本初の“非公式選挙”とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

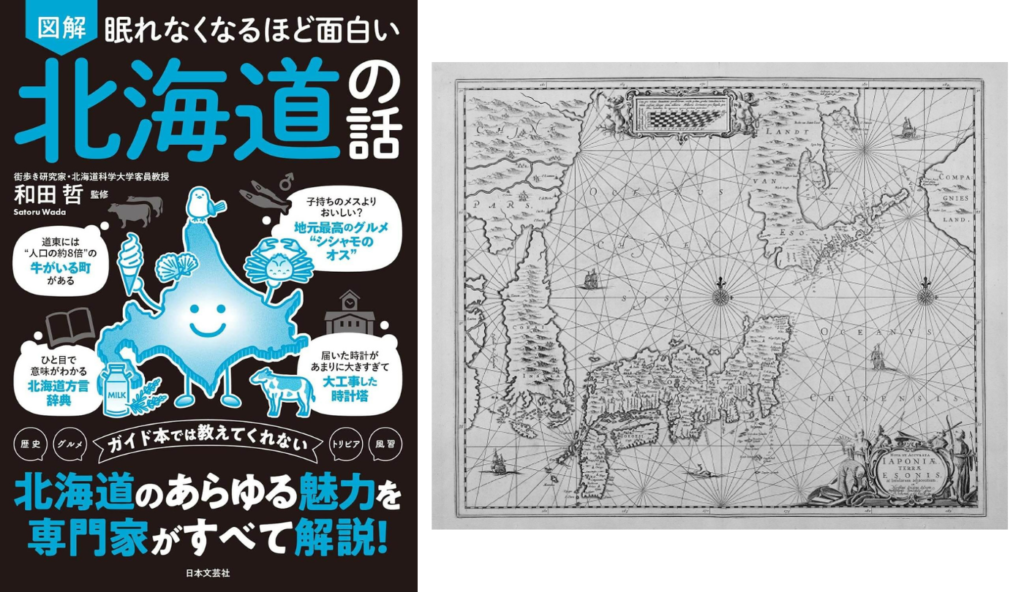

北海道は巨大大陸だった!? 17世紀ヨーロッパ人が描いた驚きの地図とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

カムイは“神”とは違う? 自然と共にあるアイヌの生き方とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

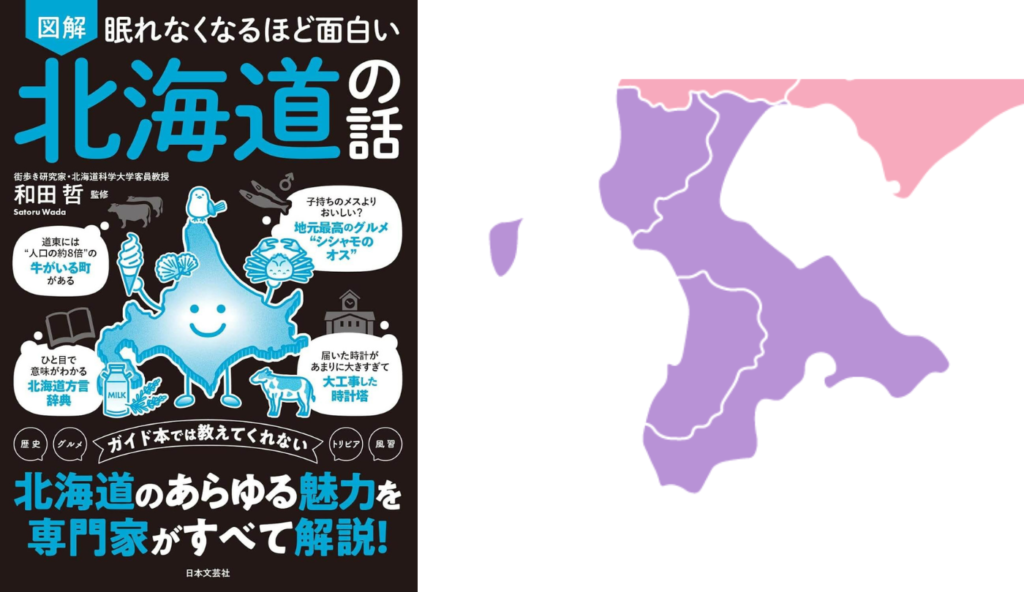

北海道にも“県名”があった!? わずか4年で廃止された理由とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

求人情報

タクシーアプリGO専門のタクシードライバー 1勤1休制/40代・50代活躍中

東武タクシー株式会社本社営業所11673

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給30万円~70万円スポンサー:求人ボックス

最大2ヵ月の短期 日勤専属/時給1,350円/駅チカ5分!週1~OK

株式会社ワールドスタッフィング

勤務地:愛知県雇用形態:派遣社員給与:時給1,350円スポンサー:求人ボックス

歯科助手/経験資格不問/予約診療で残業なし

こめのき台加藤歯科

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給20万5,000円~スポンサー:求人ボックス

軽貨物配送ドライバー/9割未経験/週払い制度/車両レンタル有り/自分のペースで働ける

株式会社TOHO Group

勤務地:東京都雇用形態:業務委託給与:月給50万円~スポンサー:求人ボックス

3DCGデザイナー/ゲーム3DCGデザイナー

株式会社ナウプロダクション

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:年収300万円スポンサー:求人ボックス

「児童指導員 有資格者」川崎市川崎区・未経験歓迎、経験者優遇、ブランクOK、キャリアアップ応援

エデュリー発達支援川崎駅前教室

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給21万3,830円~スポンサー:求人ボックス