北海道にも“県名”があった!? わずか4年で廃止された理由とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

3県が設置されるも4年後に廃止

行政管理上の地域区分を表す全国47の「都道府県」のうち、唯一の「道」である北海道。これは、かつて日本では東海道や山陽道など「七道」と呼ばれる行政区画があり、蝦夷地が日本の直轄地になった際、政府がその命名規則に則って「北海道」を追加した形になっています。

なお、北海道という名称は、幕末の探検家・松浦武四郎が明治2年(1869)に明治政府に提案した「北加伊道」が由来とされていますが、松浦が名づける以前からあった案でもありました。

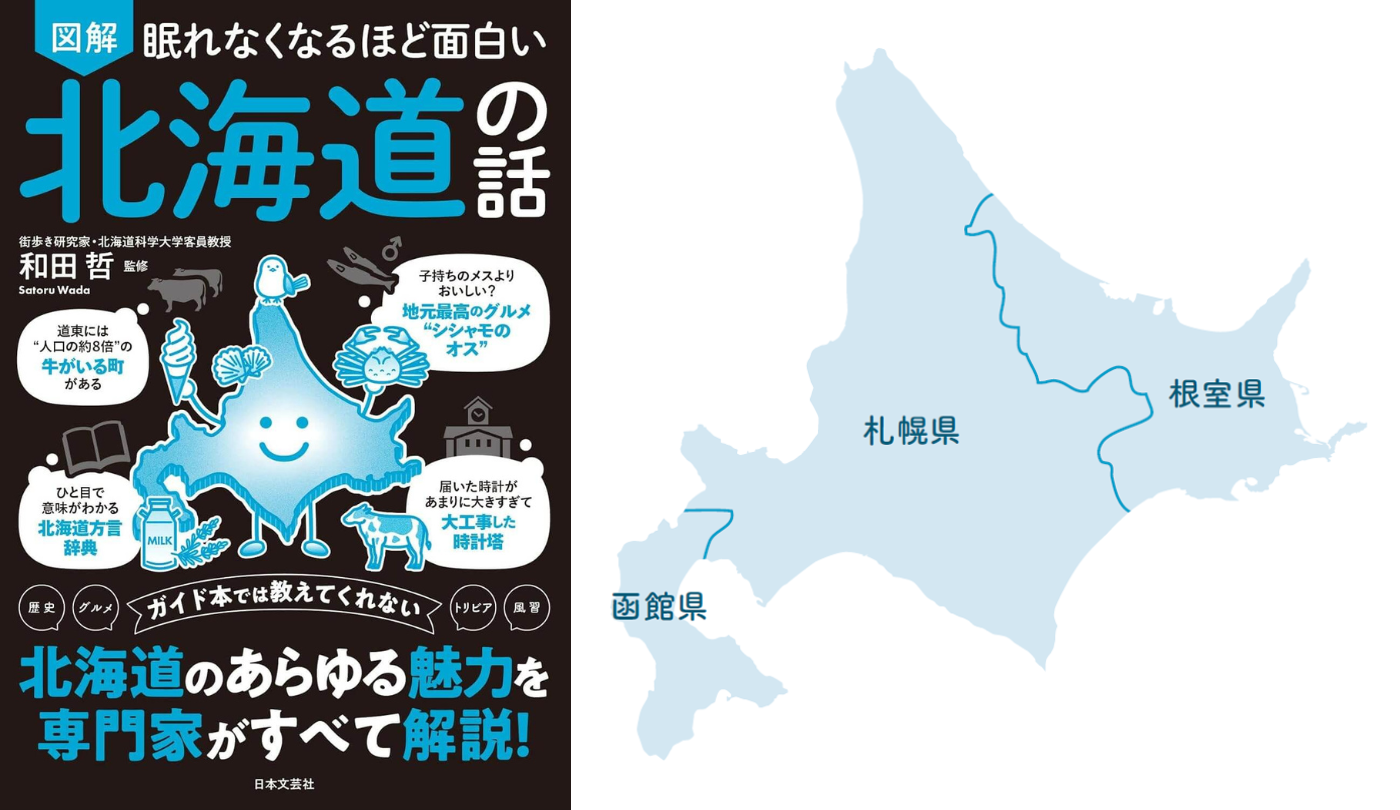

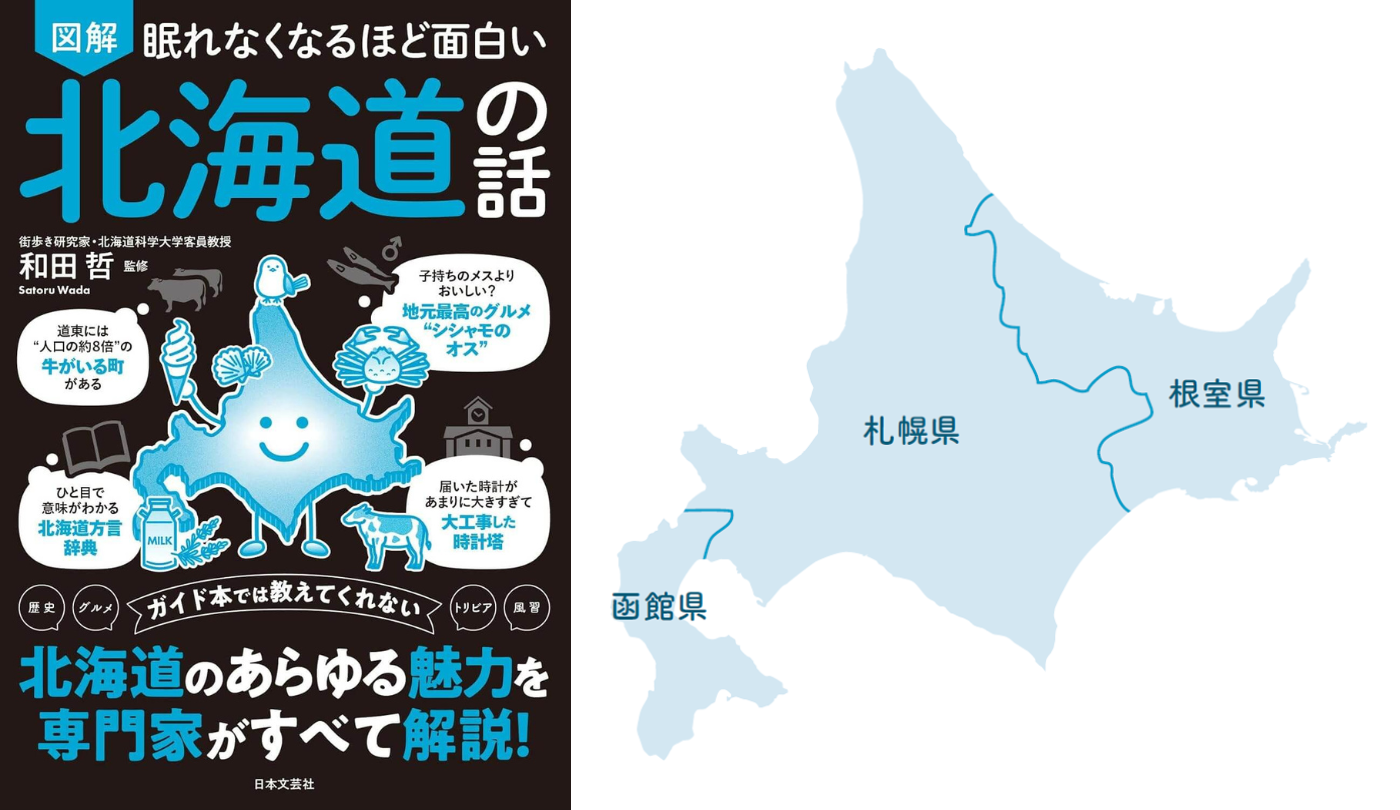

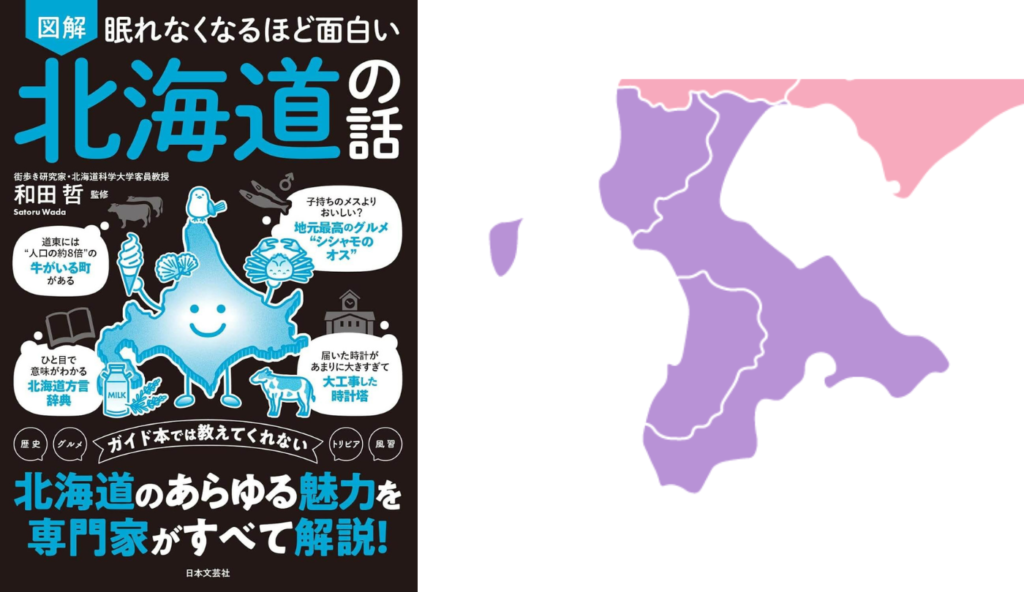

ちなみに、北海道にも県が存在した時期があります。明治15年(1882)に開拓使が廃止された際、北海道に「函館県」「札幌県」「根室県」が設置されました。しかし、開拓をめぐって3県と北海道事業管理局の意見が食い違い、かえって開拓の障害となったことから、明治19年(1886)に3県および北海道事業管理局を統廃合して北海道庁が設置され、県は廃止。以降、他県より行政区が大きいこともあり、県名がつかないまま現在に至っています。

また、明治4年(1871)の廃藩置県で旧松前藩が館県になった際、ほどなくして弘前県(のちの青森県)と合併したことから、北海道の一部が弘前県(青森県)になっていたこともあります。ただし、この期間はわずか1年ほどで、その後、開拓使(北海道)に移管されました。

かつて北海道にあった「県」

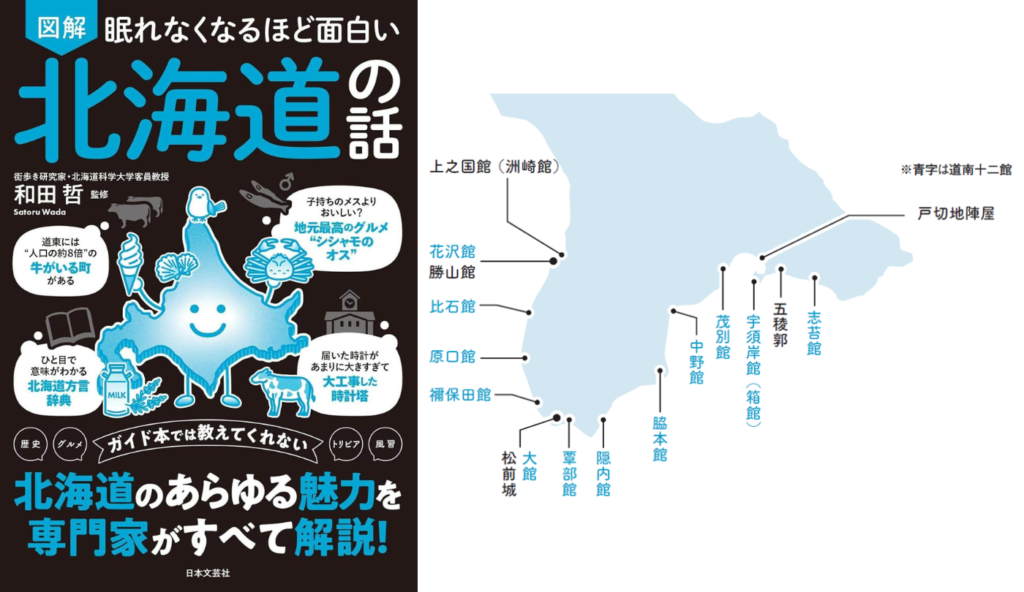

分領支配時代

明治2年(1869)、蝦夷地は「北海道」と名づけられ、11国86郡を設定。この地を管轄する役所として開拓使が置かれましたが、初期には諸藩や兵部省、寺院なども支配を命ぜられ、各地域が割り当てられました。しかし、あまり成果がないまま明治4年に制度は廃止されました。

3県一局時代

明治15年(1882)、北海道開拓使による10カ年計画の終了に伴って、函館・札幌・根室の3都市を県庁として3県が設置(廃使置県)されました。しかし、わずか4年後の明治19年(1886)に、3県一局による北海道統治は不合理と判断され、北海道庁が設置(廃県置庁)されました。

青森の一部だった北海道

松前藩は、明治2年(1869)の版籍奉還によって館藩となり、さらに明治4年(1871)の廃藩置県で館

県となったのち、同年に青森の弘前県と合併。しかし翌年、旧館県所属の4郡(爾志郡・檜山郡・津軽郡・福島郡)が開拓使(北海道)に戻され、函館支庁所属となりました。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話』監修:和田 哲

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話』

監修:和田 哲

★累計300万部突破!『眠れなくなるほど面白い図解シリーズ』初の“地域探求ジャンル”!ガイドブックでは教えてくれない北海道の面白い知識の数々を専門家が徹底解説!★

広大な土地と、エリアごとに様々な魅力を感じることのできる北の大地“北海道”。

お祭り、グルメ、多様な観光スポットなど、その魅力から国内、国外問わず多くの人が観光に訪れます。

しかし、おいしいお店や観光スポットの情報は知っていても、意外と北海道という土地の本当の面白さを知らない人も多いのではないでしょうか。

そこで本書では、長年北海道を街歩きして研究してきた著者が、北海道の面白すぎる歴史や食の知識、地名や風習のトリビアなどを余すことなく徹底解説!

『北海道の開拓がスピーディーにできたのは屈強な囚人たちがいたから』

『北海道の隠れた激うまグルメ“シシャモのオス”』

『北海道の盆踊りは“大人の事情”で二部制』

など、すぐにでも誰かに話したくなるような内容が満載です。

北海道に住んでいる方も、そうでない方も、もっともっと北海道の魅力を知ることができる一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

函館で行われた日本初の“非公式選挙”とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

アイヌ以外にも北海道に住んでいた『謎の海洋民族』とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

五稜郭や松前城だけじゃない!北海道の城は個性派揃い【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

北海道に潜んだ“隠れキリシタン”の真実、殉教と布教の歴史とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

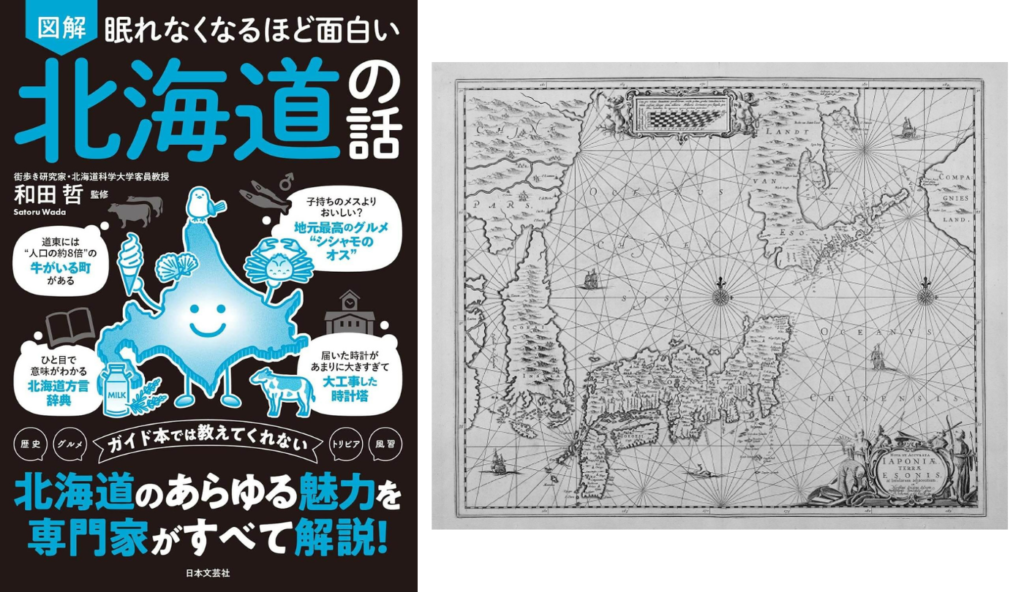

北海道は巨大大陸だった!? 17世紀ヨーロッパ人が描いた驚きの地図とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

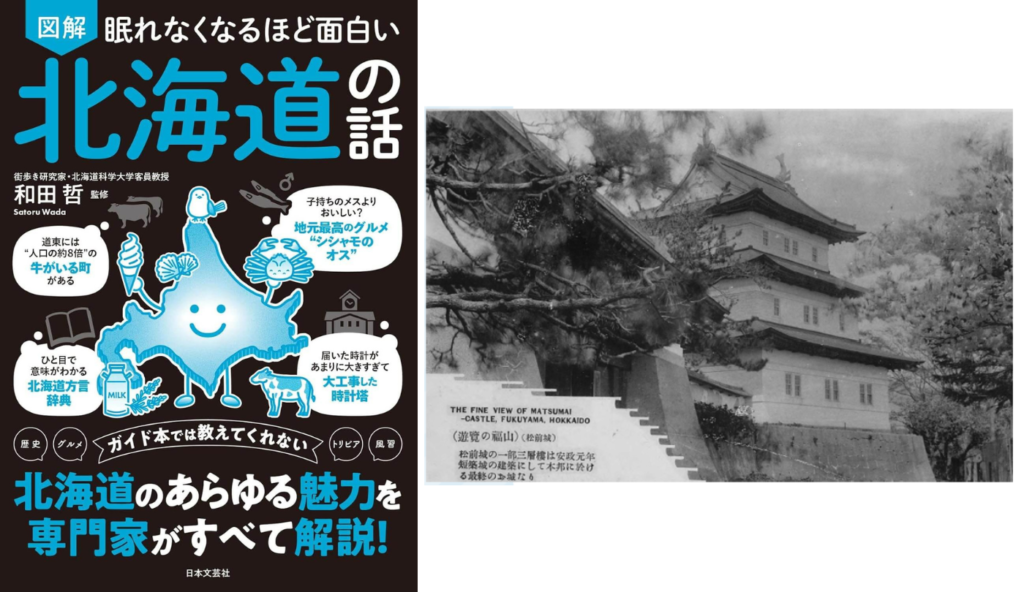

現存する最後の純日本式城郭“松前城”、数時間で陥落した悲しい歴史とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

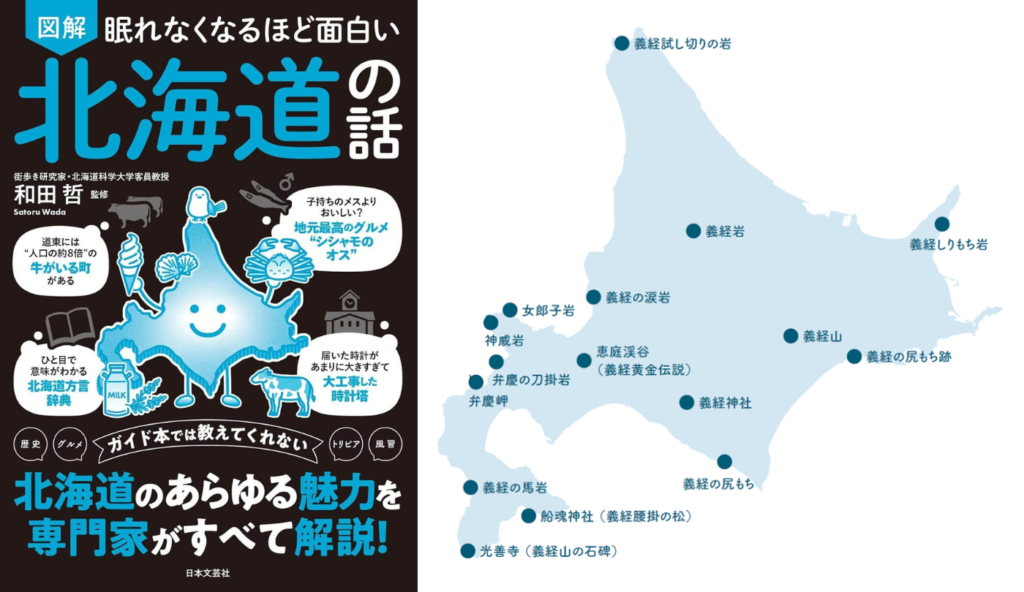

義経を追いかけた女性の恨みが岩になった!?【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

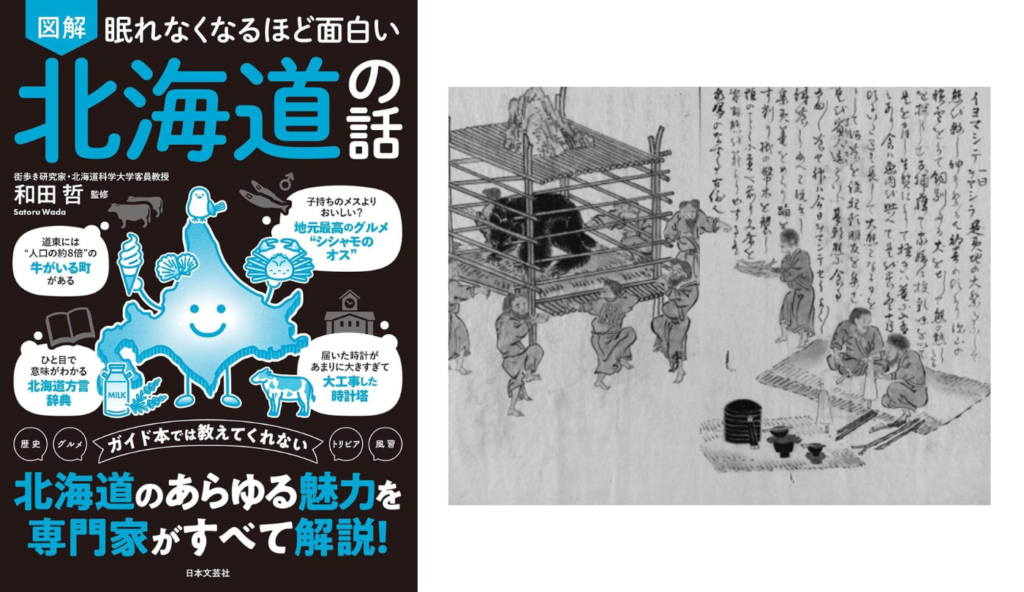

カムイは“神”とは違う? 自然と共にあるアイヌの生き方とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

求人情報

大型建築物の解体技術者 経験者優遇 長期連休あり 車通勤可

有限会社サンアイズ

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給35万円~45万円スポンサー:求人ボックス

精神科訪問看護/施設

訪問看護ステーション みもざ

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給45万円~スポンサー:求人ボックス

東芝の家電修理エンジニア/頑張った分稼げるインセンティブあり

テクノプロサポート株式会社

勤務地:東京都雇用形態:契約社員給与:月給23万円~60万円スポンサー:求人ボックス

看護師/特養・ショート

社会福祉法人同愛記念病院財団 同愛記念ホーム

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給24万円~31万5,900円スポンサー:求人ボックス

建設業界/海洋土木/の営業スタッフ

岡本海洋建設株式会社

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給28万円~45万円スポンサー:求人ボックス

バスの運転士/未経験歓迎

小田急バス株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給24万3,200円~スポンサー:求人ボックス