札幌のシンボルは偶然の産物だった? 時計塔に起きた想定外の事件【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

届いた時計が大きすぎて大工事をした時計塔

外観が変わった時計台とテレビ塔

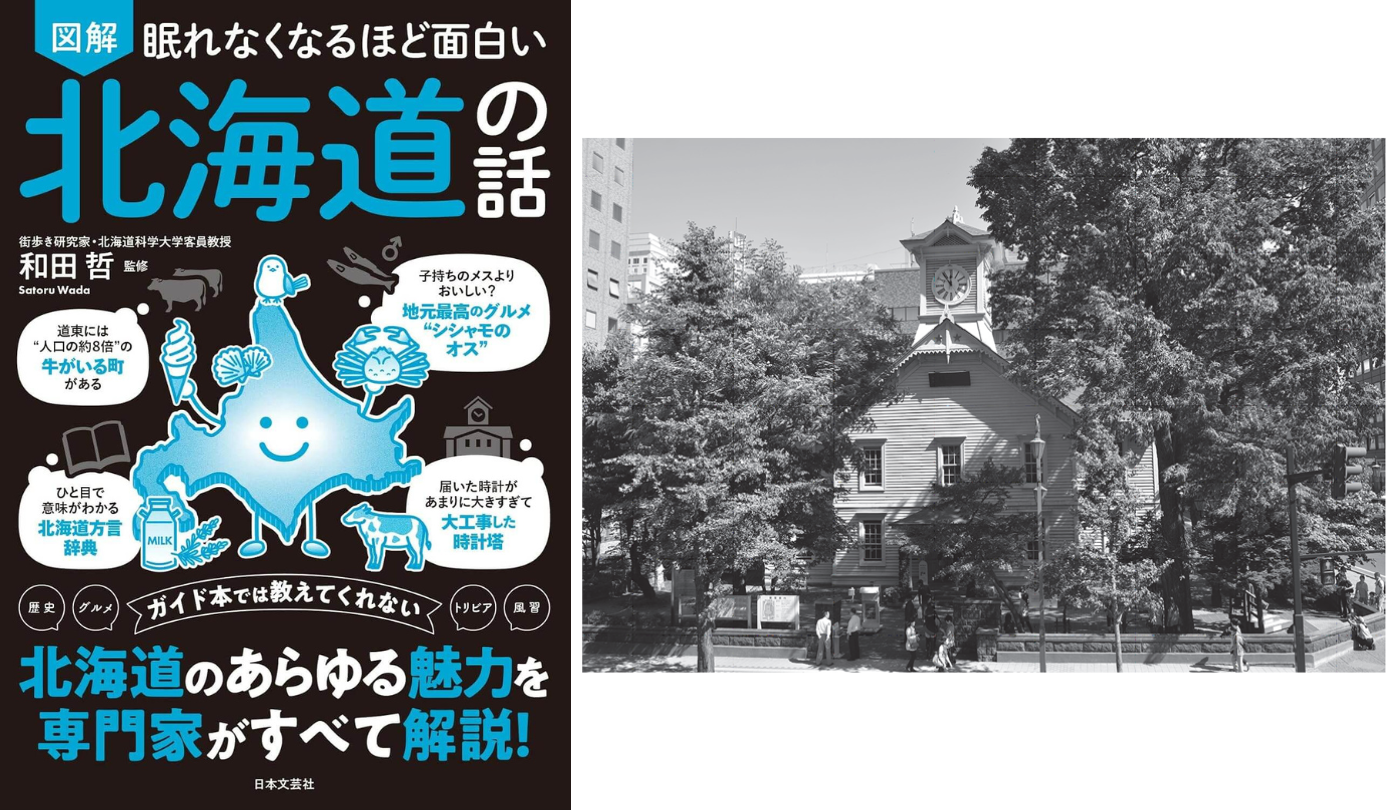

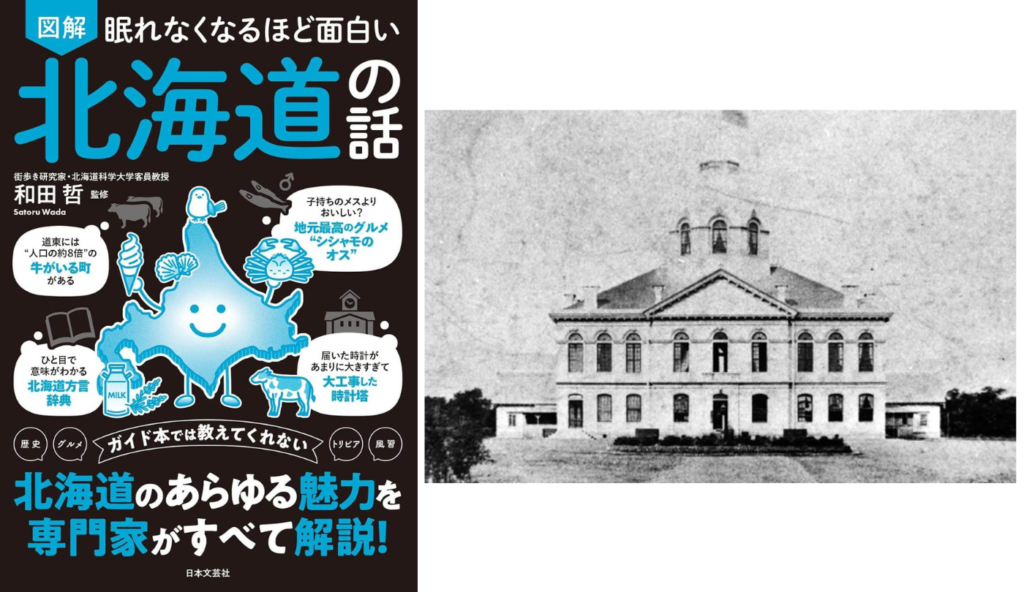

札幌のシンボルとして有名な時計台の正式名称は「旧札幌農学校演武場」といいます。

札幌農学校は北海道大学の前身で、演武場(時計台)は「少年よ、大志を抱け」という言葉で有名なクラーク博士の提言により、明治11年(1878)に建設されました。完成当時の演武場に時計塔はなく、屋根の上の鐘楼が時を告げていましたが、黒田清隆開拓使長官の指示で、塔時計の設置が決まったと言われています。

当時、日本には大きな時計を製造する技術がなかったため、米国のハワード時計商会に当時計を発注。しかし、届いた時計は想定以上に大きく、鐘楼に設置できませんでした。そのため他の建物に設置することも検討されましたが、クラーク博士の後任のホイーラー教頭が、演武場に時計を設置し札幌の標準時刻とすることの大切さを説き、大工事を経て明治14年(1881)に現在の時計台が誕生しました。そのため、初めて見る人には建物と時計塔の大きさがアンバランスに見えることがあるようです。

そしてもう一つ、札幌に時を告げるシンボルといえばさっぽろテレビ塔です。実は、昭和32年(1957)の完成当初のテレビ塔は銀色でした。しかし、石炭の煤煙による汚れや吹雪になると航空機から見えなくなる問題があり、昭和38年(1963)に赤色に塗り替えられました。

札幌のシンボル「時計台」と「テレビ塔」

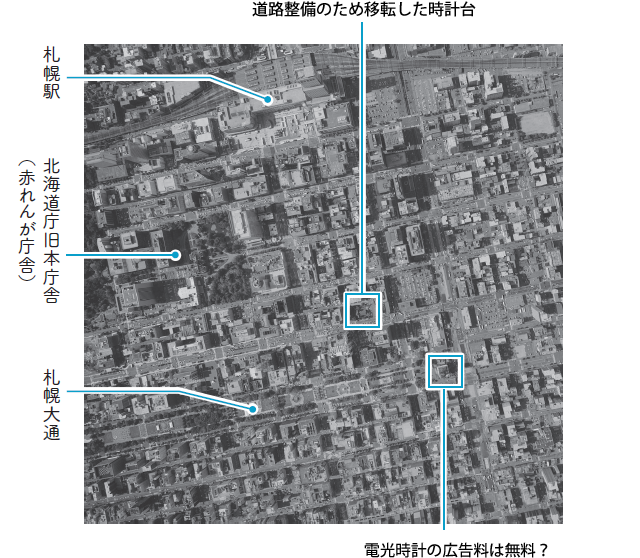

道路整備のため移転した時計台

明治36年(1903)、札幌農学校が現代の北海道大学の地に移転。その際、演武場(時計台)は札幌区が借り受け、その3年後に買い上げられて、もともとあった場所から100mほど南方の現在地に移されました。現在は、明治洋風木造建築の代表例として国の重要文化財に指定されています。

電光時計の広告料は無料?

さっぽろテレビ塔に電光時計が設置されたのは昭和36年(1961)10月。以来、「札幌市民は時間を知りたい時、腕時計ではなくテレビ塔を見る」とも。なお、時計の設置当時、広告看板の設置が市の許可を得られず、松下電器産業(現・パナソニック)が寄贈するという形を取ったため、現在も広告料は発生していません。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話』監修:和田 哲

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話』

監修:和田 哲

★累計300万部突破!『眠れなくなるほど面白い図解シリーズ』初の“地域探求ジャンル”!ガイドブックでは教えてくれない北海道の面白い知識の数々を専門家が徹底解説!★

広大な土地と、エリアごとに様々な魅力を感じることのできる北の大地“北海道”。

お祭り、グルメ、多様な観光スポットなど、その魅力から国内、国外問わず多くの人が観光に訪れます。

しかし、おいしいお店や観光スポットの情報は知っていても、意外と北海道という土地の本当の面白さを知らない人も多いのではないでしょうか。

そこで本書では、長年北海道を街歩きして研究してきた著者が、北海道の面白すぎる歴史や食の知識、地名や風習のトリビアなどを余すことなく徹底解説!

『北海道の開拓がスピーディーにできたのは屈強な囚人たちがいたから』

『北海道の隠れた激うまグルメ“シシャモのオス”』

『北海道の盆踊りは“大人の事情”で二部制』

など、すぐにでも誰かに話したくなるような内容が満載です。

北海道に住んでいる方も、そうでない方も、もっともっと北海道の魅力を知ることができる一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

アイヌ以外にも北海道に住んでいた『謎の海洋民族』とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

義経を追いかけた女性の恨みが岩になった!?【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

知られざる「すすきの」の始まり―― 札幌に“遊廓”を作ったのは行政だった!?【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

札幌は京都を模して作られた? 札幌が北海道の中心地となった理由とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

カムイは“神”とは違う? 自然と共にあるアイヌの生き方とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

五稜郭や松前城だけじゃない!北海道の城は個性派揃い【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

函館で行われた日本初の“非公式選挙”とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

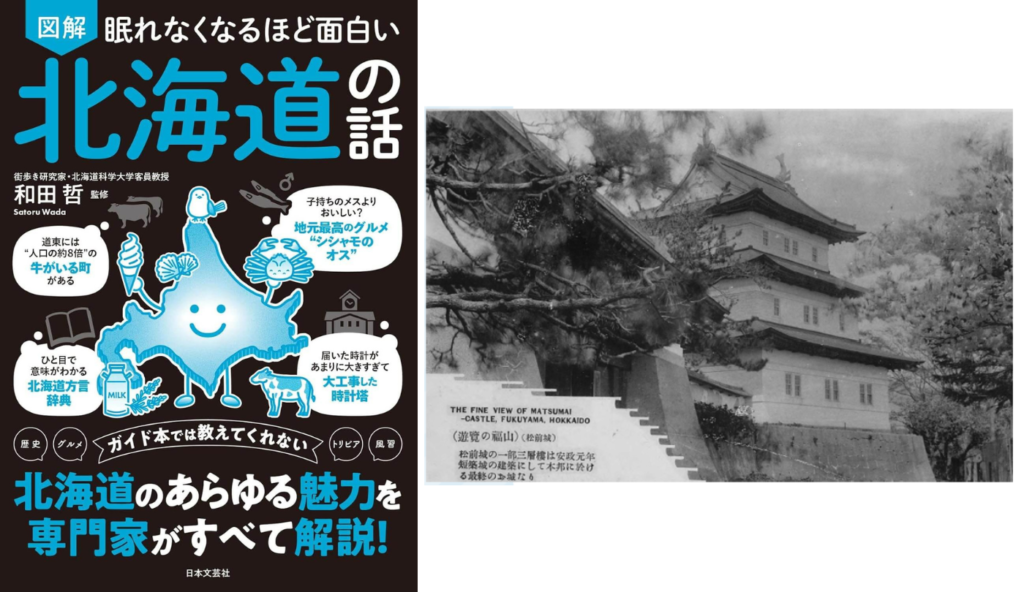

現存する最後の純日本式城郭“松前城”、数時間で陥落した悲しい歴史とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

求人情報

教習指導員

マジオドライバーズスクール 多摩校

勤務地:東京都雇用形態:契約社員給与:月給24万6,000円~30万円スポンサー:求人ボックス

ロードサービススタッフ

株式会社寺田自動車

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給22万円~35万円スポンサー:求人ボックス

ハーネス、ケーブルの加工製造

株式会社SASAKI CONNECT

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給19万円~23万円スポンサー:求人ボックス

訪問看護/正・准看護師/残業ほぼなし

株式会社SAKURAケアサービス

勤務地:大阪府雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,600円~2,000円スポンサー:求人ボックス

正看護師 週4日勤務・賞与昇給あり 訪問看護/入社祝い金・継続祝い金あり

株式会社アンジュ

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給20万5,000円~26万5,000円スポンサー:求人ボックス

リゾートマンションに関するフロント管理スタッフ/昇給・賞与あり/年間休日120日/原則土日祝休み

株式会社エンゼルコミュニティ

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給23万3,170円~26万9,510円スポンサー:求人ボックス