魔神の首といわれる奇岩がある景勝地!? アイヌ伝説が息づく北海道「紅葉の聖地」とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

旭川市にある「神様の集落」とは?

魔神と山の神が争った地

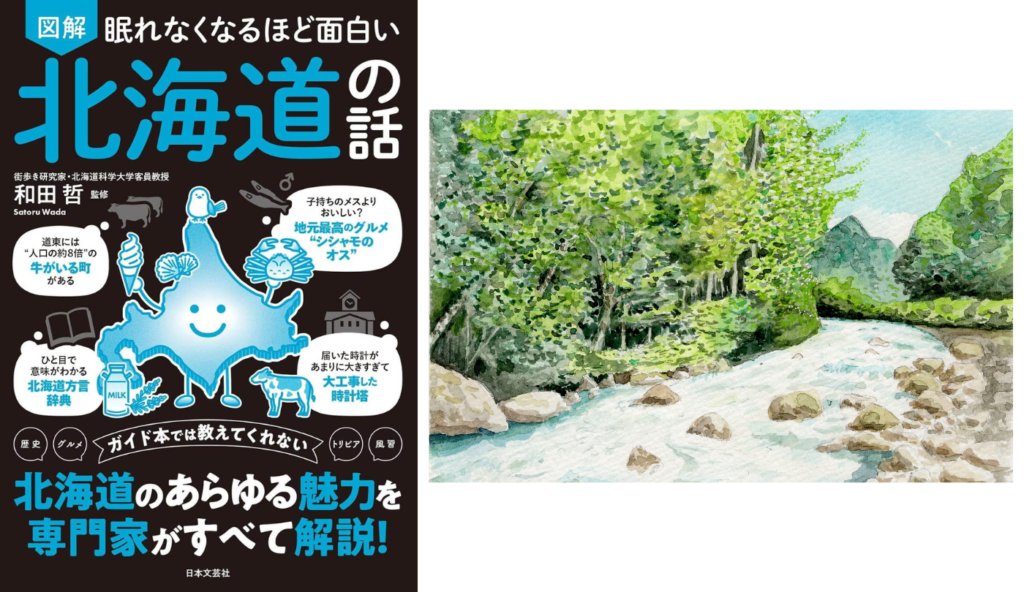

旭川市の南西部、国道12号に沿って石狩川が流れる景勝地として知られる「神居古潭(かむいこたん)」。紅葉の名所として有名なこの峡谷は、かつてアイヌの人々が「神(カムイ)の集落(コタン)」と呼んだ聖地でした。

丸木舟を使って交易をしていたアイヌの人々にとって、神居古潭は交通の要衝でした。しかし、神居古潭の峡谷は急激に川幅が狭くなるため流れが激しく船が転覆することも多かったため、アイヌの人々はそれを「峡谷に住む魔神の仕業」と恐れていたようです。

神居古潭には、次の伝説が残っています。

かつて神居古潭にはニッネカムイ(悪神・魔神)が住んでおり、大きな岩を投げ込んで行き交うアイヌの人々を溺れさせようとしていました。それを見たヌプリカムイ(山の神)が見とがめて岩をどかしたところ、ニッネカムイが怒って争いに発展。そこで英雄サマイクルがヌプリカムイに加勢したため、ニッネカムイは逃げ出しましたが、逃げる途中で川岸の泥に足を深く沈めてしまい、身動きがとれなくなったところをサマイクルに斬り殺されてしまったというもの。

神居古潭には、現在も「ニッネカムイの首」や「サマイクルの砦」とされる奇岩があり、川岸に残る甌穴(おうけつ)群(天然記念物)は、ニッネカムイが足を取られた跡と伝わります。

「神居古潭」小史

縄文人も暮らしていた聖地

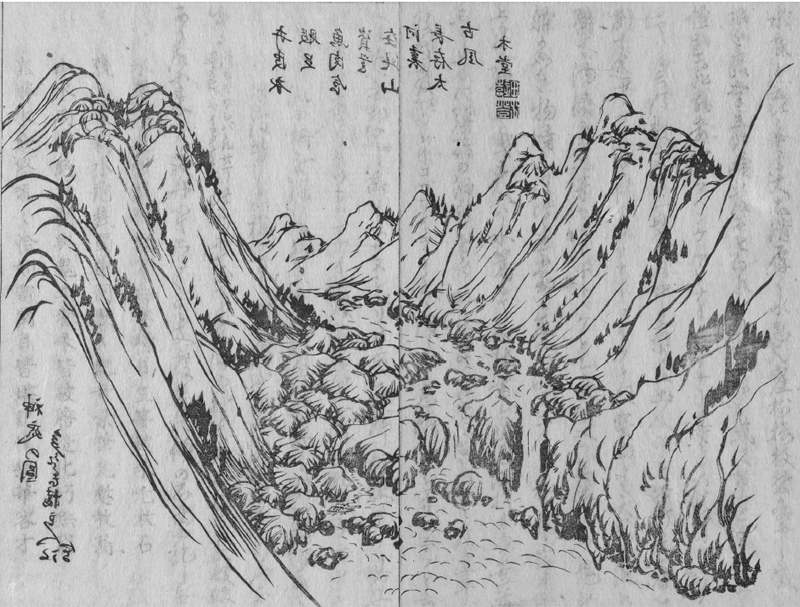

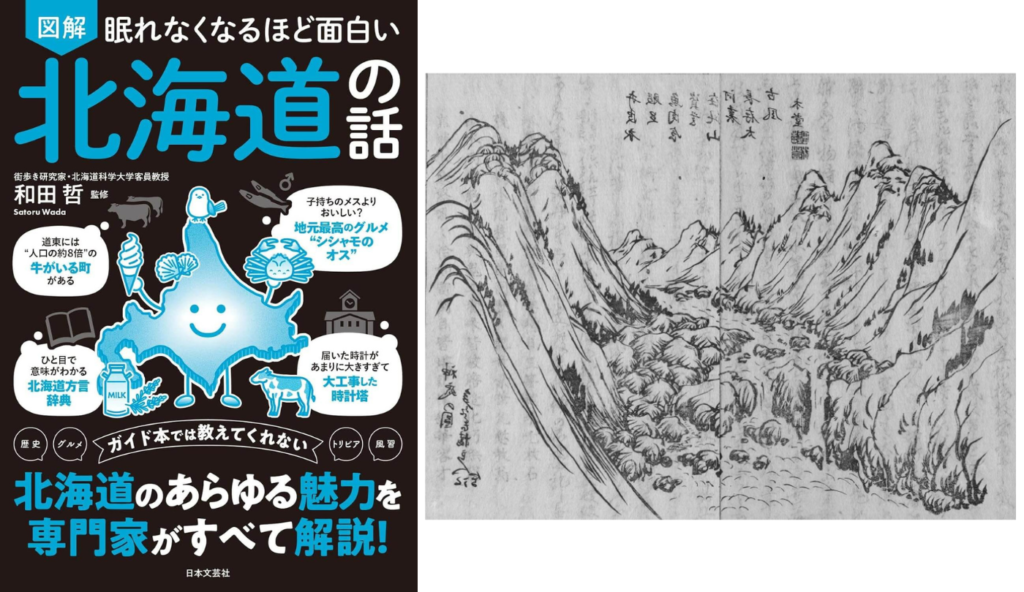

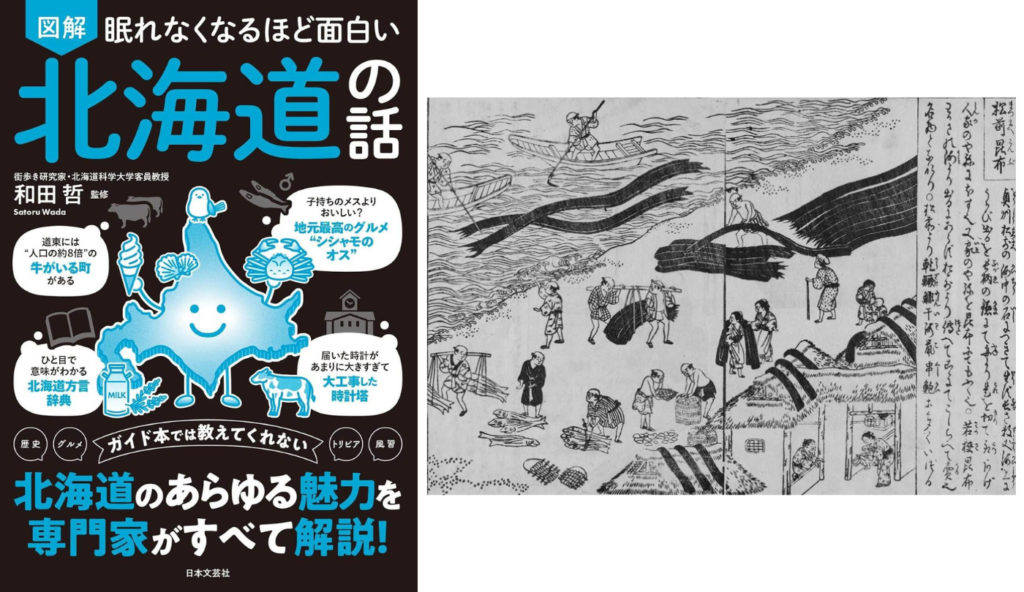

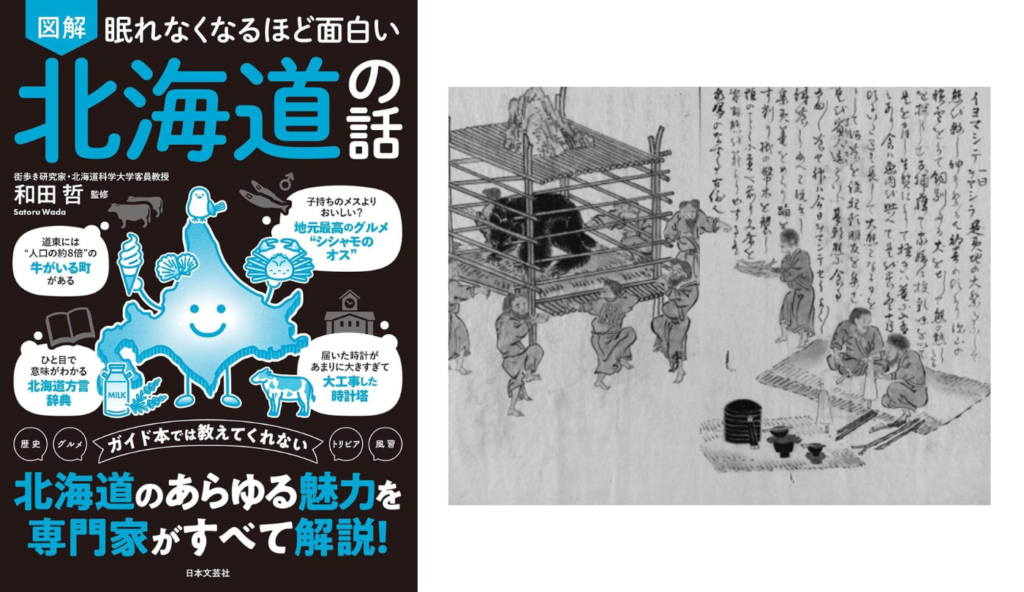

神居古潭には、縄文時代のストーンサークルや、9~12世紀頃の擦文文化の住居跡(神居古潭竪穴住居遺跡)など多くの遺跡があり、古くから集落が存在していたと考えられています。幕末には、北海道の名づけ親とされる松浦武四郎も神居古潭を訪れ、石狩川流域踏査の模様をまとめた『石狩日誌』に絵を残しました。

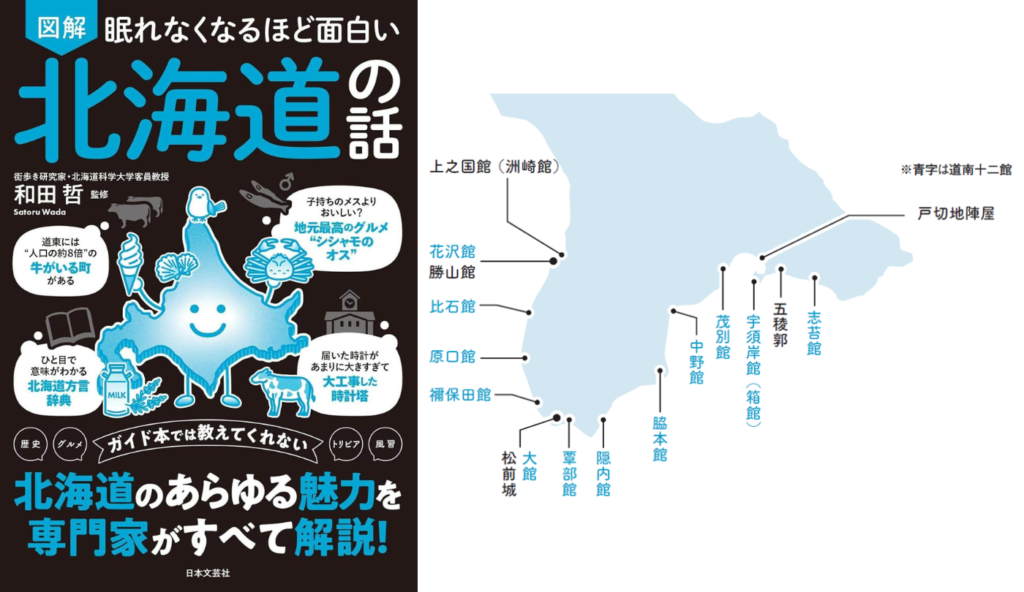

函館本線の開通と橋の架橋

明治31年(1898)、石狩川の北岸に沿って函館本線が開通し、明治34年(1901)に神居古潭駅が設置された際、神居古潭に初めて橋(巻橋)が架けられました。その後、大正14年(1925)に神竜橋が架橋され、昭和13年(1938)の架け替えとともに神居大橋と改称されました。

景勝地として「旭川八景」に選定

昭和44年(1969)、函館本線が神居トンネル経由の新線に切り替えられたことによって、神居古潭駅は廃駅になりました。現在、かつての路線跡はサイクリングロードとなり、駅舎も復元されて休憩所として利用されており、吊り橋や周辺の自然も楽しめます。平成9年(1997)、神居古潭は「旭川八景」の一つに選定されました。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話』監修:和田 哲

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話』

監修:和田 哲

★累計300万部突破!『眠れなくなるほど面白い図解シリーズ』初の“地域探求ジャンル”!ガイドブックでは教えてくれない北海道の面白い知識の数々を専門家が徹底解説!★

広大な土地と、エリアごとに様々な魅力を感じることのできる北の大地“北海道”。

お祭り、グルメ、多様な観光スポットなど、その魅力から国内、国外問わず多くの人が観光に訪れます。

しかし、おいしいお店や観光スポットの情報は知っていても、意外と北海道という土地の本当の面白さを知らない人も多いのではないでしょうか。

そこで本書では、長年北海道を街歩きして研究してきた著者が、北海道の面白すぎる歴史や食の知識、地名や風習のトリビアなどを余すことなく徹底解説!

『北海道の開拓がスピーディーにできたのは屈強な囚人たちがいたから』

『北海道の隠れた激うまグルメ“シシャモのオス”』

『北海道の盆踊りは“大人の事情”で二部制』

など、すぐにでも誰かに話したくなるような内容が満載です。

北海道に住んでいる方も、そうでない方も、もっともっと北海道の魅力を知ることができる一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

北海道を開拓したのは武士と囚人だった?【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

魔神の首といわれる奇岩がある景勝地!? アイヌ伝説が息づく北海道「紅葉の聖地」とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

昆布は作るけど食べない!? 北海道民と昆布の“不思議な関係”【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

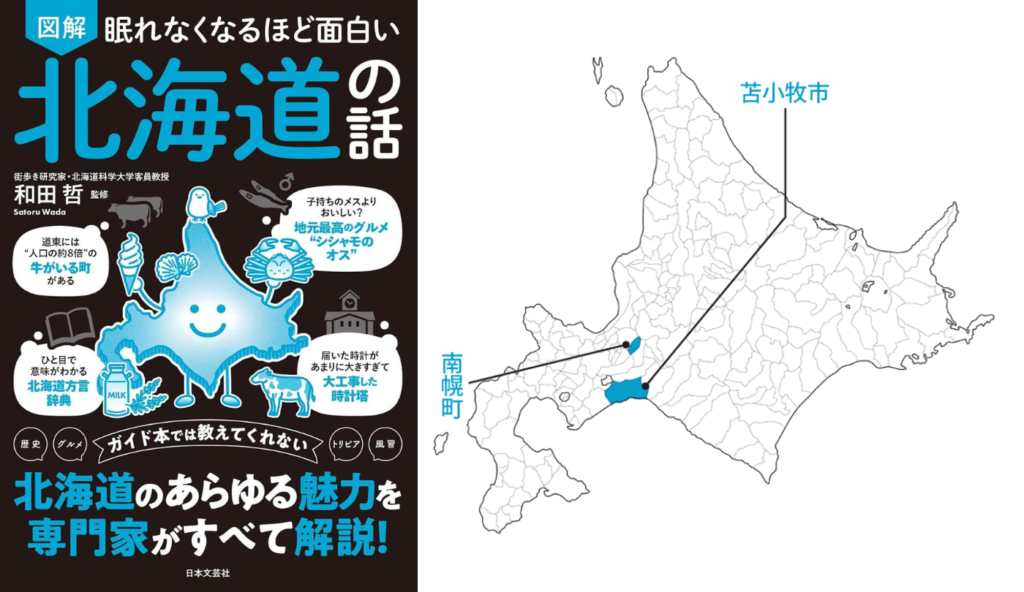

書類ミスがそのまま地名に!? 「苫小牧」の“牧”に残る歴史【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

カムイは“神”とは違う? 自然と共にあるアイヌの生き方とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

五稜郭や松前城だけじゃない!北海道の城は個性派揃い【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

あなたの出身地も見つかるかも? 北海道の地名にみる開拓者たちの『故郷愛』【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

「ヤリキレナイ川」に「オカネナイ川」!? 北海道が切ない川名だらけの理由とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

求人情報

一般事務

旭ハウス工業株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給18万8,000円スポンサー:求人ボックス

海鮮丼の品出し・レジ/社割40%OFF/東京駅エキナカ/未経験OK/主婦・ミドル・シニア活躍中

株式会社フーディソン

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,400円~1,500円スポンサー:求人ボックス

歯科衛生士/祝日の振替出勤なし/予防中心で衛生士業務に集中できる環境

すぎもと歯科

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給33万円~35万円スポンサー:求人ボックス

販売スタッフ

ルックスオティカジャパン株式会社

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給21万6,480円~スポンサー:求人ボックス

ナイトレジャー専門サイトの広告提案営業/20代・30代社員活躍中/未経験OK/1年目から年収400万可

インサイド・アウトグループ

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給29万8,100円~39万2,000円スポンサー:求人ボックス

「半城土店」薬剤師/主婦活躍中・ブランクOK/時給2,000円~

しいの木薬局有限会社

勤務地:愛知県雇用形態:アルバイト・パート給与:時給2,000円スポンサー:求人ボックス