スーパーでの米の価格は誰がどう決める? 米価の仕組みを解説【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

米の価格はどのように決まる? 取引のしくみを知る

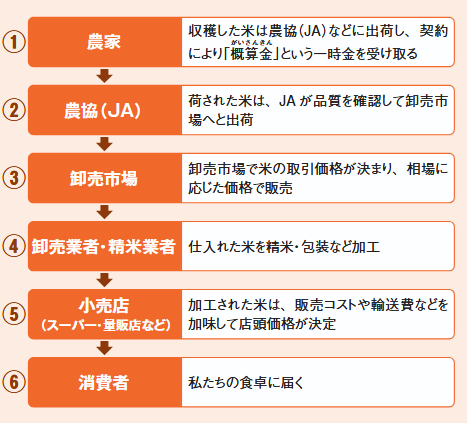

店頭価格が決まるまでのプロセスは?

私たち消費者は米が「高くなった」「安くなった」と感じることはあっても、その背景にどんな取引があるかまでは知らないものです。そこで、取引の舞台裏をのぞいてみましょう。

生産者である多くの農家は、農協(JA)などを通じて米を出荷します。このとき農家は「概算金」と呼ばれる一時金を受け取り、のちに市場価格が決まると差額を精算するしくみになっています。ただし精算時期や契約条件は地域や取引によって異なり、米価の上昇がそのまま農家の収入増につながるとは限りません。

このルートで出荷された米は、精米業者や卸売業者を通って物流に乗り、スーパーや量販店などの小売店に並びます。こうした流通の過程にもコストが発生し、それが最終的な店頭価格に反映されます。

一方で、市場を通さず、農家が直接消費者や飲食店などに販売する「直販」もあります。この場合は農家自身が価格を設定できるため、市場価格の変動に左右されにくく、ブランド米などでは高値で安定的に売られることもあります。

ちなみに米価は、不作や需要増加のときに上がり、豊作や在庫過多のときに下がる傾向があります。こうした取引のしくみを知ることで、普段手にする米の価格の裏側が少し見えてくるかもしれません。

店頭価格が決まるまでの流れ

①農家:収穫した米は農協(JA)などに出荷し、契約により「概算金」という一時金を受け取る

②農協(JA):入荷された米は、JA が品質を確認して卸売市場へと出荷

③卸売市場:卸売市場で米の取引価格が決まり、相場に応じた価格で販売

④卸売業者・精米業者:仕入れた米を精米・包装など加工

⑤小売店(スーパー・量販店など):加工された米は、販売コストや輸送費などを加味して店頭価格が決定

⑥消費者:私たちの食卓に届く

もうひとつのルート「直販」

農家が消費者や飲食店に直接販売するケースもあります。

米価はどう決まる? 何で動く?

収穫量の変化

不作の年には供給が減って価格が上昇、豊作の年は逆に価格が下がる傾向があります。

需要の変化

訪日観光客の増加や、米食ブームなどによって需要が伸びると、価格が上がることがあります。

在庫量と備蓄状況

状況政府や流通業者が保有する在庫が多ければ、価格の急騰は抑えられます。

天候や災害の影響

猛暑や水害は収量・品質に影響し、相場が動く原因となります。

店頭価格に反映されるのは「米価」だけじゃない!

精米コスト・人件費・輸送費、小売業者のマージン、為替や燃料価格の変動なども加味されて、私たちの手に届く「店頭価格」が決まります。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 米の話』著:トキオ・ナレッジ

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 米の話』

著:トキオ・ナレッジ

スーパーなどでの米不足、転売、価格高騰などで、ニュースやワイドショーでここ最近毎日のように取り上げられる今いちばんのホットトピック「米」。

備蓄米の放出により、古米がスーパーやコンビニで置かれるようになりましたが、味や品質、衛生面、値段、美味しく食べる方法など、普段何気なく食べていた米について興味をもって調べる人が増えてきました。

また、近年糖質制限という逆風もある一方で、健康志向や和食ブームの高まりにより「米」の再評価も進んでいます。

本書は、私たちの食卓に欠かせない「お米」にまつわる知識・文化・歴史・雑学などを、図解を交えてわかりやすく、楽しく紹介する教養本です。

「“令和の米騒動”はひとつの原因では語れない」

「年々減少する米の消費量 それでも起こる米不足」

「備蓄米ってなに? 米に消費期限はないの?」

「外国米が日本市場になかなか入れない理由」

「炊飯器に放置された保温状態の米の消費期限は?」

「白米より栄養価アップ!今人気の分づき米とは」などなど

読めば誰かに話したくなる米知識が詰まった一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

日本の米は美味しいけど量は少ない?世界の米生産ランキングTOP10!【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

消費量減でも起こる米不足 「減反政策」の危ういバランスとは【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

大正の暴動、平成のタイ米、令和の買い占め…繰り返される「米騒動」の歴史とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

原因わからぬ「令和の米騒動」 スーパーから米が消えた様々な要因とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

新米と古米の境界線は? 米の“年齢”と表示ルールとは【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

最古のファストフード? おにぎりは弥生時代から食べられていた!?【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

家庭用米と政府備蓄米に違いはある? 精米日とおいしさの関係とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

求人情報

介護福祉士/介護職員・ヘルパー/有料老人ホーム/日勤・夜勤

グリーンライフ株式会社カリエール茨木

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給19万7,100円~25万7,100円スポンサー:求人ボックス

役員候補 スタートアップ中核メンバー募集

株式会社NEW PHASE

勤務地:東京都雇用形態:正社員 / 契約社員 / 業務委託給与:年収300万円~スポンサー:求人ボックス

准看護師 週5日~・訪問看護 スキルアップ応援/未経験・ブランクあり歓迎 働き方&給与は自分で選択

株式会社アンジュ

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給28万円~スポンサー:求人ボックス

居酒屋の店長候補/飲食業界でキャリアアップ/接客が好きな方歓迎

炭OYAJI 一心 藤井寺店

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給30万円~スポンサー:求人ボックス

人材派遣・紹介会社でのコーディネーター

株式会社トラストグロース 採用窓口

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給25万円スポンサー:求人ボックス

くるくる検査

株式会社アドバンティア

勤務地:愛知県雇用形態:派遣社員給与:時給2,000円~2,500円スポンサー:求人ボックス