西洋医学だけでは解けない身体の不調、東洋医学で考える健康のバランス【その、しんどさは「季節ブルー」】

西洋と東洋、両医学の観点から診察することの大切さ

西洋医学と東洋医学は、それぞれ異なる観点から心と体の健康にアプローチします。

西洋医学は科学的な検査データに基づいて病気の原因を特定し、薬物療法や手術といった直接的な治療で症状をおさえることにすぐれています。

一方の東洋医学は、個々の体質や心と体のバランスを重視し、漢方薬や鍼灸、整体療法、生活養生などを通じて、体が本来持つ自然治癒力を高め、根本的な体質改善を目指します。

両医学は対立したり排斥し合うものではなく、西洋医学は急性、東洋医学は慢性の対応というように互いに補い合うことで、より包括的で効果的な医療を実現できる可能性があります。西洋医学の科学的な検査や問診で病状を正確に把握しつつ、東洋医学的なアプローチで体質改善や原因のわからない症状の緩和を図る、といった連携です。西洋医学では「異常なし」と診断されがちな季節の変わり目の不調や、ストレスによる心と体のアンバランスに対しても、東洋医学は有効な手段を提供できる場合があります。

本書では、西洋医学の現場の知識と経験に、東洋医学の知恵、特にその根本にある考え方を取り入れることで、「季節ブルー」をはじめとする心と体の不調に悩む方々へ、より幅広い視点からのセルフケアをお伝えしたいと考えています。

本書に登場する東洋医学の2つの基本的な考え方

ここで、東洋医学の基本的な考え方である、「五臓六腑」と「気」について触れておきたいと思います。

●人体をチームと見る五臓六腑

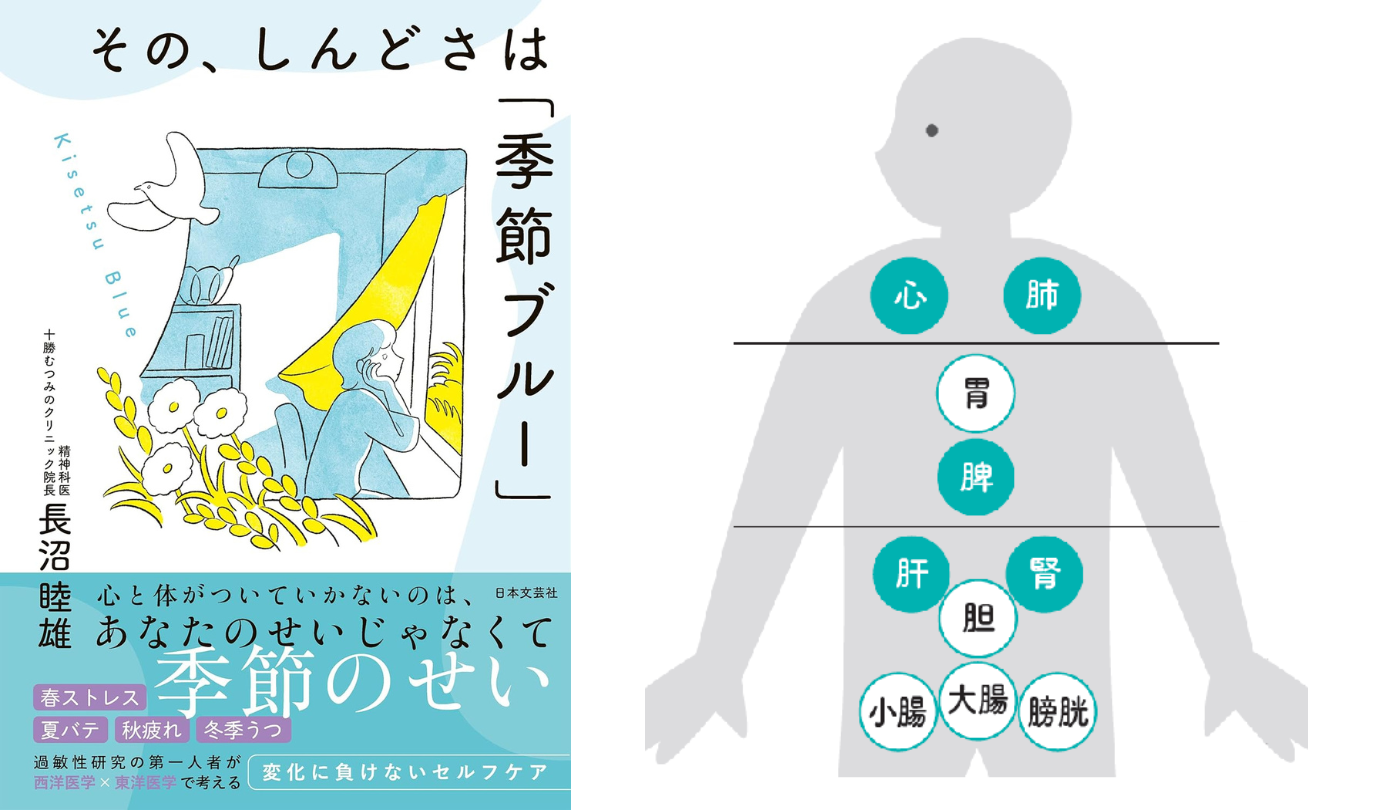

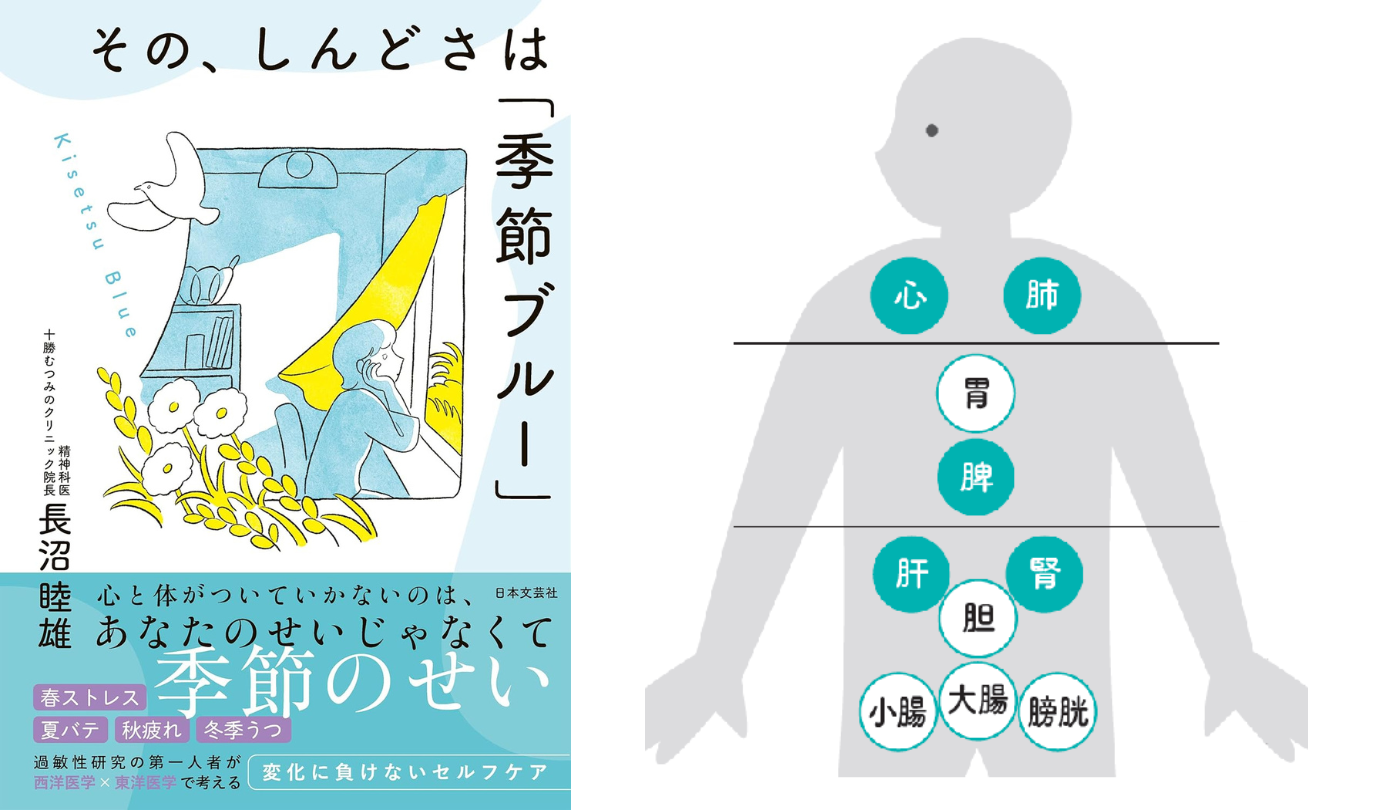

東洋医学で言う五臓六腑とは、西洋医学で言う臓器とは異なり、私たちの体を構成し、生命活動を維持するための重要な働きを担う機能的なシステムのことです。五臓は肝・心・脾・肺・腎を、六腑は、胆・小腸・胃・大腸・膀胱・三焦を指します。

三焦はさらに上焦、中焦、下焦の3つの部分に分けて理解され、上焦は心・肺、中焦は脾、下焦は肝・腎の機能に関係しています。

大切なことは、これらが西洋医学で言う解剖学的な臓器と同じものではないという点です。東洋医学では、これらの臓腑がそれぞれ特有の生理機能を持ち、お互いに生み出し助け合い(相生)、けん制しコントロールし合いながら(相克)、1つのチームのように連携して体全体の調和を保っていると考えます。そして、これらのバランスが崩れると、心と体にさまざまな不調が現れると考えるのです。

五臓六腑 は「陰陽」に分けても考えられます。陰陽もまた東洋医学の基本な考え方で、物事を「陰」と「陽」、相反する2つの要素で捉えるものです。五臓は生命活動に不可欠な「精」を貯蔵するところであることから、本質的に陰とされます。六腑は飲食物を消化・輸送・排泄するところであり、貯蔵はせず常に通過させるため、陽の働きを持つとされています。

■五臓六腑と三焦の関係図

■「五臓六腑」の相関図

現存する中国最古の医学書と呼ばれている『黄帝内経』では、この関係を国にたとえています。心は君主(国の王様)、肺は補佐官、肝は将軍といったように、それぞれが役割を分担して国家(=身体)を治めていると表現しているのです。

このチーム全体の調和がとれている状態が健康であり、どこかのバランスが崩れると、さまざまな不調が現れるのです。

●生命活動の源となる「気」

「気」も東洋医学では大切な概念です。気とは私たちの生命活動の源となる、目には見えない根源的なエネルギーのこと。体を温めたり、動かしたり、病気から守ったり、食べたものを消化吸収して栄養に変えたりと、実に多彩な働きを担っています。この気が不足したり、流れが滞ったりすると、不調が起こると考えます。

東洋医学では、体を構成し、健康を維持するために不可欠な基本物質として、「気」「血」「水」「精」の4つがあると考えられています。なかでも気は活動的なエネルギーで、血や水を体中にめぐらせる役割も担っています。

国際中医師の資格を持っていらっしゃる薬剤師・川手鮎子先生の著書『心も体もととのう 漢方の暮らし365日』(自由国民社刊)では、「気血水」の関係を車にたとえ、気はエンジン、血はガソリン、水はエンジンオイルと表現しています。そして、気が不足したり(気虚)、流れが滞ったり(気滞)すると、心と体にさまざまな不調が現れると考えるのです。

気、血、水、精とは?

● 血:全身に栄養を運び、精神活動も支える。西洋医学の血液に近いが、より広い概念

● 水:血液以外の体液全般。体を潤し、関節の動きを滑らかにする

● 精:生命力の源。成長・発育・生殖などに関わる根源的な物質

この4つは常に作用し合いながら働いていますが、生活環境の影響を受けます。どこかが不足したり、流れが悪くなったりアンバランスになると、心と体の不調となって現れます。

【出典】『その、しんどさは「季節ブルー」』著:長沼睦雄

【書誌情報】

『その、しんどさは「季節ブルー」』

著:長沼睦雄

「春先はいつもイライラして、眠れない」

「雨が降る前は、決まって頭が痛い」

「秋になると、理由もなく気分が落ち込む」

「寒い冬はずっと気分が鬱々としてしまう…」

毎年やってくる季節の変わり目の不調。

それは、あなたの「気のせい」でも「怠け」でもありません。

実は近年、こうした「季節ブルー」を感じる方がとても多くみられます。

西洋医学では「自律神経の乱れ」や「ホルモンバランスの変化」と説明されるそれらの不調は、二千年以上前の東洋医学の聖典『黄帝内経』によれば、自然界のエネルギー(気)と私たちの体が共鳴し合うことで生じる、ごく自然な反応です。

だから、心と体がしんどくなっても、決して自分を責めないでください。

本書は、過敏性研究の第一人者である著者が、西洋医学の豊富な知識で不調の「正体」を解き明かしながら、東洋医学の知恵を用いて、あなたに寄り添う1冊です。

最新の医学的知見と、古代からの壮大な知恵を組み合わせ、「なぜ季節の変わり目に、あなたの心と体はゆらぐのか?」その根本原因を解き明かし、気圧、気温、湿度、日照時間といった自然のリズムと上手に付き合い、自分自身を優しくいたわるための具体的な「養生法」を提案します。

私たちが本来持っている自然治癒力を引き出し、根本からゆらぎにくい心と体質へと整えていきましょう。

ページをめくるごとに、自分の不調の正体がわかり、心がふっと軽くなるはずです。

もう、季節の変化に振り回されない。

これは、変化の多い時代を生きるあなたのための、一生もののお守りとなる一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

自律神経やホルモン、免疫の調整が乱れやすい人にみられる共通した特徴とは!?【その、しんどさは「季節ブルー」】

なぜ季節の変わり目で心と体がしんどくなるのか?【その、しんどさは「季節ブルー」】

「季節ブルー」はなぜ起きる? 自律神経・ホルモン・免疫が乱れる仕組みとは【その、しんどさは「季節ブルー」】

だるさ・イライラ・頭痛…心と体に現れる「季節ブルー」のサインとは?【その、しんどさは「季節ブルー」】

未病の段階でケアしたい「季節性感情障害」が及ぼす日常生活の影響とは【その、しんどさは「季節ブルー」】

検査では“異常なし”でもつらい不調…東洋医学が見抜く「季節ブルー」の正体とは【その、しんどさは「季節ブルー」】

自分を責めないで。季節の変化に敏感なあなたが持つ“繊細力”という才能【その、しんどさは「季節ブルー」】

心と体のリズムを整える! 生活習慣を変えるコツ5つとは【その、しんどさは「季節ブルー」】

求人情報

製造スタッフ

株式会社オーアンドケー

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給22万9,600円~スポンサー:求人ボックス

イタリアンの接客スタッフ/賞与年2回・住宅手当有!未経験歓迎!/20代中心に活躍中!22時閉店

カノビアーノ アネックス 株式会社プラネットワーク

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給27万6,700円~32万1,000円スポンサー:求人ボックス

ルート営業/既存顧客管理

大淀化成工業株式会社

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給23万円~30万円スポンサー:求人ボックス

「未経験歓迎」TVCMで話題のOWNDAYSの接客販売スタッフ/20・30代活躍中/ノルマなし/残業ほぼなし/昇給あり/月9~10日休み

OWNDAYSLICOPA東大和店

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給22万5,000円~40万円スポンサー:求人ボックス

ユニフォームのルート配送/吹田工場 充実した研修制度あり/完全週休2日制/昇給昇格有り!20~40代男性活躍中

日本洗業有限会社 吹田工場

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給26万2,802円~30万円スポンサー:求人ボックス

一般事務・人材コーディネーター

株式会社エー・オー・シー

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給19万円~20万円スポンサー:求人ボックス